他是苏轼初成名之前的“铁杆粉丝”;他与苏轼比穷,夺得万古穷冠却安贫乐道;他为了追随心中理想的星光,毅然放弃大好前程,跟着苏轼宦游南北;是他努力争取荒地,促成“东坡”名号的诞生;是他的引荐,米芾得以拜谒苏轼……马梦得的故事,潜藏在岁月深处,他穷且益坚,不坠青云之志,透过雪堂侧影,他的人生仿佛就是苏轼元祐困局中的镜像。

苏轼在雍丘拜访太学正马梦得

马梦得的事迹不见于《宋史》,偶尔见于宋人笔记、书简,多潜伏于苏轼、苏辙的文集中,个别方志有零星记载。乾隆十二年(1747)《杞县志》“人物”卷有他的简要事迹,抄录如下:“马正卿,字梦得,仁宗时人,为太学正,清苦有气节。学生既不喜,博士(博士:古代专掌经学传授的学官)亦忌之……” 苏轼诗文中有一名追随自己很多年的马正卿。正卿是他的名,梦得是他的字。按照苏轼在《东坡志林》中的《马梦得同岁》记载,马梦得与苏轼同岁同月生,小苏轼八天。苏轼生于宋仁宗景祐三年(1036)十二月十九日(公历1037年1月8日),马梦得的生日就是景祐三年(1036)十二月二十七日了。太学正是太学学官和职责名,始设于宋仁宗的时候,只从学生中选任。到了熙宁末年(1077),太学正改由朝廷委派正式官员担任,同时掺杂选用太学中的部分中等等级学生。从这时起,就出现了“命官学正”——朝廷正式任命的官员担任的学正、“职事学正”——由学生担任职务的学正的区别。命官学正的任期是三年一任,官阶为正九品。 马梦得的身份界定是太学生。嘉祐五年(1060),马梦得还是一位25岁的最高等级的太学学生,仅仅是一个职事学正,不是朝廷命官。他在太学中工作,因为太按规矩办事,导致学生不喜欢、同事不待见,日子清苦且漫长,没有诗意和远方。

《东坡先生笠屐图》,选自清康熙三十八年(1699)刻本《施注苏诗》

嘉祐五年初秋,苏洵带着苏辙苏轼移居雍丘(今河南杞县)。“时未即用,寓雍丘。”苏洵为了答谢右司谏赵扑荐举得试校书郎一职写下《谢赵司谏启》,其中说:“寓居雍丘,无故不至京师。”京师的房租贵、消费高,暂居雍丘亲人的房产,可以减少不必要的生活开支。回望在雍丘的岁月,苏辙《辛丑除日寄子瞻》说:“居梁不耐贫,投杞避糠核。”辛丑,是嘉祐六年(1061),正是苏洵一家暂居雍丘的时候,苏轼在当地拜访了名贤马梦得。

《秋雨叹》的宿命召唤

当时,马梦得在太学即将毕业,作为优秀学生干部兼任太学正一职,为人清苦有气节。苏轼有一次偶然来到他的书斋,在墙壁上题写了杜甫的《秋雨叹》一诗,起初并没有特别的用意。但是马梦得看到后,当天就辞职还乡了,从此不再出仕,以至于到老之时生活穷困饥饿,但他坚守气节始终如一。

苏轼谪居海南儋州时作《马正卿守节》,提到“余少时偶至其斋中,书杜子美《秋雨叹》一篇壁上,初无意也,而正卿即日辞归,不复出。”

宋代文学家胡仔在《若溪渔隐丛话》中说“子美《秋雨叹》有三篇:第一篇尤感慨,必东坡所书者。”杜甫这第一篇写道:

雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。

苏轼当时已经名满天下,书生马梦得对其佩服得五体投地,他读了《秋雨叹》之后,心生感慨,联想“凉风萧萧”的职场、展望未来“书生空白头”,忽然心生一念,不如归去,不如归去。

1061年的农历十一月,苏辙送苏轼赴任凤翔,于郑州西门依依惜别,苏轼有《辛丑十一月十九日,既与子由别于郑州西门之外,马上赋诗一篇寄之》。此次到凤翔,苏轼带走了一生最为忠实的“铁粉”——贤良之士马梦得。马梦得刚离开太学不久,作为幕僚或者仆人,他全身心投入到追随苏轼的伟大事业中。

元丰三年(1080)二月,苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州任团练副使,不得签书公事。马梦得一度离开苏轼回到雍丘去过闲适生活,虽贫苦却快乐。他听说苏轼的遭遇后,心中格外挂念,就不远千里来到了黄州。这个时候,苏轼的俸禄微薄甚至断绝,全家二十余口人仅靠积蓄度日,他每月将4500文钱分为30份,每日限定150文开销,结余则存于竹筒待客。为应对困窘,他将生活开支一再缩减,并自创“三养”之法:安守本分以涵养福气,饮食节制以调养气息,节省花费以蓄养财富。

苏轼在黄州的第二年,也就是1082年,马梦得可怜苏轼生活困顿甚至缺粮断炊,他凭借当年在太学的关系,找到黄州知州徐君猷寻求帮助,要来数十亩废弃的旧营地。白居易曾有《东坡种花》诗,这块地位于黄州城东的山坡,苏轼称之为东坡。没有马梦得去找人要来营地,就不会有“东坡居士”这一雅号。

这片土地早已荒废多年,长满荆棘野草、遍布残砖碎瓦,加上那年又遭遇大旱,开垦荒地的劳作极其辛苦,苏轼几乎耗尽了全身的气力。他感叹穷士马梦得道:“我今反累君,借耕辍兹田。刮毛龟背上,何时得成毡。可怜马生痴,至今夸我贤。众笑终不悔,施一当获千。”苏轼认为,这么多年他反倒是连累了马梦得,让马梦得出力跑腿协调借田给他耕种。马梦得追随他这么多年,一直过着苦日子,谈何发财?就好比在乌龟背上刮毛,何年何月才能攒够做毡的毛?可怜马梦得这傻瓜啊,到现在还到处夸我贤能。任凭众人如何笑话也不后悔,他说帮我一分,将来必有千倍福报!

在马梦得的帮助下,苏轼“刈草盖雪堂”“余治东坡,筑雪堂于上,人俱笑其陋。”元丰五年(1082)九月,苏于东坡雪堂夜饮,醉归临皋家中作《临江仙》词,发出了“小舟从此逝,江海寄余生”物我相忘的人生感叹。

苏轼与马梦得的穷冠之谊

元丰四年(1081),苏轼和马梦得在黄州的东禅寺一起饮酒。喝醉之后,他吟诵起唐代诗人孟郊的一句诗:“我亦不笑原宪贫。”孟郊说自己不嘲笑原宪的贫穷,但苏轼敏锐地发现矛盾——原宪是孔子弟子中最穷的,而孟郊本人当县尉时“拜迎长官心欲碎”,经济状况比普通农民还差,哪有资格笑别人?吟罢,苏轼忍不住笑了起来。孟郊他有什么资格去嘲笑原宪的贫穷呢?并在《书孟东野诗》中说“遂书此以赠梦得。只梦得亦未必笑得东野也”。

苏轼画作《竹》

马梦得的穷是举世公认,有目共睹的。苏辙在任齐州(今山东济南)掌书记时有《赠马正卿秀才》诗,大概意思说大丈夫生于世间本已艰难,马梦得空着双手饿着肚皮,身无分文;三代亡故的亲人因无钱安葬而弃置荒野,至亲骸骨难入九泉安息。他帽子破损衣衫褴褛,鞋底洞穿,但挺直脊梁不肯妄求施舍,生怕用不义之财玷污先人长眠,其凄苦情状令过客潸然泪下。

《东坡八首》中也说,“马生本穷士,从我二十年。日夜望我贵,求分买山钱。”二十年追随,依旧贫困如洗。此时距其辞太学正已逾20年,却仍坚守“矫然未肯妄求取”的士节。他无疑是宋代读书人中的一股清流。

元丰四年(1081)苏轼在黄州作《马梦得穷》:“是岁生者无富贵人,而仆与梦得为穷之冠。即吾二人而观之,当推梦得为首。” 苏轼与马梦得PK谁最穷,比较之下,苏轼甘拜下风,马梦得获得了“穷之冠”。苏轼通过诗文将马梦得置于“贫困鄙视链”的顶端,从而完成对追随者的精神加冕。

为米芾引荐苏轼

米芾“素与马梦得厚善,其来,因梦得以见公也……时雪堂已成,凡客至,公皆馆于雪堂,故有东坡相从之语。”米芾小苏轼十四五岁,元丰五年(1082)三月,在马梦得的引荐下,21岁的米芾得以首次在黄州雪堂谒见苏轼。

元祐四年(1089)春,苏轼即将赴任杭州,他在给米芾的第六封书简中说:“某恐不久出都,马梦得亦然。旦夕间一来相见否?”苏轼说他恐怕不久就要离开京城了,马梦得也会离开京城。能否在这两日抽空前来一聚?

苏轼说“马髯且为道意,未及答书,十千修屋缗,更旬日寄去也。非久得郡……”意思是说,“烦请转告马梦得,暂且代我传达心意,我尚未得空回信。修缮房屋所需的十千文钱(缗为穿铜钱用的绳子,十千即十贯钱,其购买力相当于现代人民币800元至1300元),过十来天便托人捎去。我不久将外放州郡任职。”马梦得是个大胡子,苏轼称其为“马髯”。在离开京师之前,苏轼不忘资助老朋友马梦得,拿出真金白银去精准扶贫。

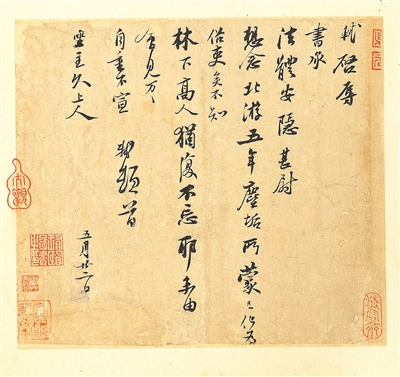

苏轼书法《致坐主久上人尺牍》

元祐七年十一月,苏轼兼端明殿学士兼翰林侍读学士,守礼部尚书。十二月上旬,马梦得给苏轼写信夸奖米芾的新政,并从雍丘来京师看望苏轼。“……梦得来谈新政不容口,甚慰所望。”

绍圣(1094.4-1098.5)初,米芾继续任雍丘县令。苏轼在定州的第二年,即1094年闰四月间被免去定州职务,调任英州。据《宋史·哲宗本纪》载,苏轼因“坐前掌制命,语涉讥讪”被贬知英州,英州距离东京四千里。在闰四月的时候,苏轼从定州出发,十五日到达滑州的韦城(今河南省滑县东南)。他在那里给皇帝上表,请求允许他经由汴水和泗水之间的水路乘船进入长江。得到了皇帝批准乘船的旨意后,苏轼就沿着汴河的水路航行,经过雍丘,于是就有了《初贬英州过杞赠马梦得》。马梦得为米芾治下居民,二人交情深厚。

过雍丘的时候,米芾正患痢疾,特派专使迎接苏轼,然后带病设宴招待苏轼,并特邀马梦得作陪。苏轼以五绝一首赠别马梦得:“万古仇池穴,归心负雪堂。殷勤竹里梦,犹自数山王。”

苏轼掐指计算,从凤翔开始到今天,马梦得跟着他已经34年了。清代王文诰在《苏文忠公诗编注集成总案》卷三十七“过雍丘赠马梦得”条说:他“自嘉祐辛丑从公,至是盖有三十有四年。自后惠、儋无复马之踪迹。似其时辞公归老,往依元章,因赠此诗也。”自古以来,仇池是令人向往的仙境,“梦中仇池”是苏轼的理想归宿。元祜七年,苏轼曾在《次韵晁无咎学士相迎》一诗中有“梦中仇池千仞岩,便欲揽我青霞幨”诗句,可见苏轼将仇池视为自己的归隐之地。雪堂是黄州的东坡雪堂,是追随苏轼一生的马梦得帮助修建的,他穷困并不潦倒,失意并不失志。

如今,马梦得要归老家养老了,漂浮30多年,从白面书生到鬓角霜白,从京师出发再回归京畿,倦鸟暮归林,浮云晴归山,“万古仇池穴”是苏轼的终极目标,却被马梦得提前实现。之后的两个月,苏轼行至安徽当涂,再次接到“责授建昌军司马,惠州安置,不得签书公事”的谪令。

此时,马梦得在雍丘,有好友米元章,值得托付。雍丘的房屋修缮后,他可以安居乐业。对于马梦得而言,雍丘是故土、是老家,更是归途。“我辜负了你帮我修筑雪堂的美意,我还要在宦海漂浮。在梦里,我依然深情难忘我们那些如竹林七贤般的闲逸时光,放心吧,以后我绝不会成为山涛和王戎那样玷污清誉之人。”《初贬英州过杞赠马梦得》中,苏轼的依依惜别之情跃然纸上,从此之后,苏轼笔下再也没有马梦得的消息。马梦得肉身困于雍丘故园,苏轼精神困于新旧党争。

“人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。”从马梦得身上,我们看到一个正直知识分子可敬可佩的人格操守。马梦得对苏轼的追随,本质是宋代士大夫精神困境中的一次双向救赎。而千年后的今天,东坡先生已然成为全球华人的男神和人文精神的大IP。

文/刘海永

编辑/李涛