九月底的一个下午,复旦大学光华楼报告厅一座难求。慕名而来的老师和学生挤满教室后方,不时踮起脚尖。今年是德国哲学家康德诞辰300周年,“哲学与时代之思”系列讲座迎来重量级嘉宾——哲学家赵敦华。五年前,时任北京大学哲学系主任的赵敦华曾在复旦深入讲学一个学期,《导读》和《尼采哲学》等课程广受好评。此次赵老师重回复旦,带来主题讲座。

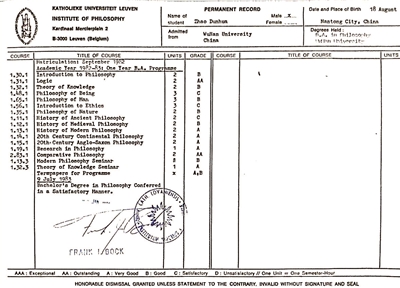

与共和国同龄的赵敦华教授,他的成长经历也浓缩了时代的流转。1968年中学毕业后,他先在皖南石台县做插队知青,后调到合肥探矿机械厂当工人。1977年高考恢复后,赵敦华因故无法被心仪的哲学系录取,去了阜阳师范学院中文系。1982年,他考取武汉大学西方哲学史出国研究生,前往比利时鲁汶大学学习,并以鲁汶大学历史上亚洲人最高答辩分毕业。1988年9月,赵敦华成为北京大学哲学系的第一位归国博士。担任了九年的北大哲学系主任,还参与了宗教学系、文科综合试验班、PPE等项目的创办。著有《当代英美哲学举要》《西方哲学通史(古代中世纪部分)》《现代西方哲学新编》《西方哲学简史》《圣经历史哲学》《马克思哲学要义》和《我思故我道——我的思想自传》等。

两年前,赵教授从北大退休,但日子并不清闲,除了依然受邀到各处讲座,他还想尽可能地把曾经所思、所写的东西汇编成集:“我想尽量在这个世界留下更多的东西。”他怀念那个年代执着而热情的大学生,但也看好今天“视野广、学习能力强、更有宽容心”的年轻人。他鼓励年轻人去增强自己的适应能力:“每个人适合自己的生活姿态都不一样,但总的来说,人趁着年轻还是要下决心拼搏一番,这是年轻的资本。”

我们每个人其实都在做哲学

问:您高考填报的三个志愿都是哲学系,您学哲学的志趣是如何确立的?

赵敦华:我初三时,在合肥一中图书馆借到了一本《西方名著提要》,里面分成自然科学和哲学社会科学两个部分,后一部分介绍了从柏拉图到尼采的几乎所有西方哲学经典。我后来知道,这本书选自汉默顿主编的美国畅销书《100本伟大著作》的“提要”部分。在当时的环境里,这样的书籍特别珍贵,这本书在我心中就是知识宝库,续借了好几次。其中自然科学部分靠着《十万个为什么》的补充,多数看懂了,但是哲学社会科学部分,多数看不懂,又没人请教,留下大量的疑团,但正是这些疑团激发起我对哲学的无限兴趣。那时的生活非常拮据,家里只有《马克思恩格斯文选》两卷本,马恩的博学引证和雄辩文风对我特别具有吸引力。后来我又读了普列汉诺夫的《论一元论历史观之发展》和《欧洲哲学史简编》,这些书进一步触动了我一直蛰伏的对西方哲学的兴趣,让我意犹未尽,所以高考我填的三个志愿都是哲学系:第一志愿是北大哲学系,然后是安徽大学和安徽劳动大学的哲学专业。

问:您认为哲学是什么?

赵敦华:我主张把哲学是什么的问题变成如何做哲学。我们每个人其实都在做哲学,所有专业的人在做自己分内的工作时都会关心如何做得更好,这里面便涉及态度问题、方法问题,乃至“三观”问题,这就已经是在做哲学了。只不过这种做哲学是“百姓日用而不知的”。我们哲学专业的人的工作,是要把自发变为自觉,自觉地研究人们日用而不知的态度、方法和三观。

问:您曾提到,精通五种语言才能成为西方哲学领域里的一个专家,请问您的语言学习历程是怎样的?

赵敦华:我的导师陈友斋提出了研究西方哲学要学五种语言,英、法、德、希腊、拉丁。但我那时是“老三届”,学语言是不容易的事情。我中学学的英语早就丢掉了,实际上是在大学才开始学英语。那个时候口语和听力教育不发达,我主要学语法和词汇。我用英语小词典背词汇,大概有一万一二千词,天天背,词典都快散架了;学语法就是读四册的新概念英语。考上出国研究生后我到广州外国语学院去培训,摸底测验是第一名。但是我的听力比较弱,到了鲁汶大学,第一天上“二十世纪欧陆哲学”,我根本听不懂。一个叫Steve的美国同学主动把自己整理好的课堂笔记送到我的住处给我抄,我结合自己听课的印象去抄他的笔记,然后便能知道老师本来讲的内容。而且我本来在国内就学过西方哲学史,所以一年以后我慢慢就能听懂老师的课了,有的时候甚至还能指出Steve笔记里的错误。

我的德语、法语、拉丁语没时间学了。当时我是公派去鲁汶读博士的,教育部给我们的年限最多六年,而鲁汶又要求刚进校的外国学生必须从本科读起。我必须完成一个本科一年毕业的项目,然后两年完成硕士,所以我进入博士阶段后只有三年时间拿下Ph.D(哲学博士),这在鲁汶基本上是没有先例的。我来不及学其他语言,为了尽快能够在三年之内拿下Ph.D,我就写了罗素和维特根斯坦的比较研究,因为我那时英文已经过关了。

现在的年轻人条件很好,学生是完全可以做到学好几门外语的,我认为还是尽量看原著,可以从中读出句子的关系以及语义的微妙区别,有的时候光从中文看,就看不出那个语感。

在北大上西方哲学史第一课

问:另一方面,您似乎反对完全用外语来思考和写作,强调中国人研究西方哲学的特殊性,您认为中国人研究的西方哲学和西方人研究的西方哲学有什么不一样?

赵敦华:就像西方的汉学和中国人研究自己的传统文化也是不一样的。中国在学习、引进和研究西方哲学的时候,不是不分重点、没有选择的一种拿来主义。我们是根据中国社会变革的需要以及中国现代文化建设的需要,选择性地消化对我们有用的学说。比如现象学在今天之所以很火热,是因为我们在陌生的生活世界中感到一种存在危机,从而可以在海德格尔的哲学思想里找到共鸣。

我们把外国人的思想介绍到中国来,不可能是原原本本的复制。西方哲学家的思想,一般内容非常多,论证非常复杂。中国的研究者要想用非常清楚的语言梳理他们的思想,就要选择特定的角度、引用最精辟的话、展开他们最有代表性的论述纲要。这种结构、这种选材不是西方哲学家本身就有的,而是建立于研究者长期研究的成果之上。哪怕只是看似有一种语言变化的翻译,也是有创造性的。一个好的翻译者不是根据词汇的字典义生搬硬译,而是要结合自己对西方哲学思想的理解和对中国语言的理解双向格义。柏拉图写过一篇对话叫“Politeia”,我们翻译为“理想国”。“Politeia”是希腊文城邦或治国的意思,没有理想的含义,柏拉图甚至把哲学家迫不得已当了王,当作一个悲剧来讲。但是中国人在读对话的时候不知不觉受到中国大同思想的影响,认为柏拉图在宣传一种天下大同的思想。所以这里看起来好像只是一个翻译、一个叙述,但实际上都有中国人的思维方式和文化语境包含在其中。我们要能够主动意识到不知不觉渗透着的汉语思维的立场,自觉地做到中西比较、论从史出。

如果我们能在求同存异中用中国人的眼光看待西方哲学,同时用现代的眼光来看待中国传统哲学,我想我们中国人的哲学,就能以更开放的姿态出现在世界上。

问:您最喜欢哪个哲学家?

赵敦华:我喜欢柏拉图胜过亚里士多德。近代的我喜欢洛克,再往后就喜欢康德和黑格尔。人们看我写过《中世纪哲学1500年》,就把我归到中世纪哲学家这一行,但我是个杂家,很难把自己归类。

参加1977年高考的准考证

打破传统的专业界限是世界教育的发展方向

问:您提出的“大哲学”不仅指哲学内部各二级学科的打通,还强调纯哲学和其他学科(尤其是智能科学)的交叉。这种哲学跨学科的转型在人才培养、问题意识、研究方法等方面具体应怎样落实?

赵敦华:美国本科有STEM的教育,STEM就是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)的合称。我主张把STEM改成STEAM,中间加个Arts,就是把人文和艺术加进去。我主张的STEAM项目就是本科阶段不分文理,高数、物理和人文等基础课程都去选。在本科阶段不分文理地培养后,到研究生阶段再进行专业教育,这时人才基础就不一样了。你甚至不需要预先引导每个学科该怎么跨,比如该研究怎样的问题或该有怎样的方法论转型,因为这时培养出的学生自然会在脑子中发生化合反应。每个人会产生不同感兴趣的问题,并各自到具体的专业中以宽广的学科基础的视野进行研究。

跨学科研究是当今世界的学术发展趋势。根据北京大学科研部的一项资料,最新的高科技成果和基本理论的创新成果,几乎没有一项是在传统的一级学科(比如数、理、化、生)的范围内取得的,都是开展跨学科研究而取得的。自然科学和技术是这样,哲学和社会科学也是这样。

打破传统的专业界限是世界教育的发展方向。牛津大学仅与哲学课程有关的综合项目就有七个,包括PPE(哲学、政治学、经济学)、PP(哲学、物理学)和Classics(古典学),由此向政治、学术和文化界输送经过全面训练的人才。国内的PPE就是我首先提倡的,虽然后来变质了。PPE变成了EPP,经济被放到了第一位,学生在具体分流后也大部分选择了经济方向,哲学几乎没人选。

鲁汶大学成绩单

一定要打破专业化,哲学才不会走入死胡同

问:有一种论调叫“文科无用论”,您如何看待这种观点?

赵敦华:文科无用论的说法久矣!我认为问题症结在于文理分家。哲学的价值在于对时代提出的新问题,做出新的解决方案。现在的很多哲学专业的研究者对新的科技知识和前沿问题不甚了了,硬要以人类文化裁判者和科学技术守夜人的姿态对科技创新指手画脚,这不仅是不可能的,也是有害的。这样的“哲学家”在科学家眼里和公众舆论面前就像把风车当魔鬼的堂·吉诃德一样。

所以,哲学转型的当务之急是要以科技创新、智能工业革命的新问题为导向,开拓哲学与其他学科的交叉科学的探索,比如实验哲学、神经科学与意识具身化、生命医学伦理、机器人和人工智能伦理、逻辑-自然语言-计算机,这些学科的研究都方兴未艾。只有不再墨守成规地恪守经验科学与精神科学、科学与人文的高度分化,哲学才可能走出危机,文科也不会再面临无用论的质疑。这也是为什么我一直主张在教育尤其是大学教育中要文理结合,本科生课程要按S(科学)T(技术)E(工程)A(arts=人文)和M(数学)设计跨越各个领域的通识教育,研究生再分专业。

问:近年来,哲学似乎正从边缘走向我们生活关切的中心,各个年龄各个领域的人都开始关心哲学。您如何理解哲学同时处于危机和日渐成为热点的局面呢?

赵敦华:哲学的危机非常具体地表现在哲学毕业生就业一年比一年难,也表现在我们的论文和成果都不受社会关注。尽管复旦和北大都在办企业家班,那些人也很有兴趣,想受到一些启发,但这都不足以使哲学成为热点。所以一定要打破专业化,哲学才不会走入死胡同。在这方面,我其实很佩服王德峰和傅佩荣。王德峰本来是马克思主义哲学专业的,傅佩荣是做西方哲学的,他们现在都在做(哲学)普及的工作。我看过他们的视频,点击量都很高,很受欢迎,这当然都是要有功底才做得到的。

赵敦华和妻子爬山

退休后能够定下心体悟“向死而生”

问:您如何评价当代年轻人所面临的环境?年轻人怎样的生活姿态在您看来是好的生活姿态?

赵敦华:我接触最多的年轻人,就是我的博士生。这些学生在学校里都很不错。怎样的姿态才是年轻人好的生活姿态,我觉得每个人的具体情况都不一样。总的来说,人趁着年轻还是要下决心拼搏一番,去学习本领,去增强自己的适应能力,这是年轻的资本。

问:您觉得您那个时代的学生和现在的学生最大的区别是什么?

赵敦华:我是77级的学生,我们那个年代的学生上进感很强,大家憋着一股劲要弥补失去了十年的宝贵学习时光。我们班上年纪大的同学多,课外不是在教室自习,就是到系里报刊阅览室和校本部的资料室里看书,心无旁骛,勤奋紧张。回到宿舍,聊天很热烈,主要是交流新书信息,讨论读书体会。这样相对隔绝的生活环境里却是“春风得意任意裁”,我们在知识的处女地上纵横驰骋。这股劲头是现在的年轻人缺少的。所以我们这一代的学生比较执着,更关心政治,学习刻苦。但我依然是进步主义者,我认为一代更比一代强。现在的年轻人条件好,视野广,见识多,学习能力强,更有宽容心,这也是我们这一代的学生比不上的。

问:您的退休生活是如何计划和安排的?感受如何?

赵敦华:退休离开讲台,有更多自由时间,能够定下心体悟“向死而生”。在这有限的时间里,我想尽量在这个世界留下更多东西,把自己写过的、想过的东西集辑成集,形成文字和电子信息。另外,我也在这期间对于生命的意义,以及“我是谁,要到哪里去”的问题有了更充分的体悟。

问:您有没有什么遗憾的事?

赵敦华:我没有什么想干但没干成的事,我觉得上苍对我是很眷顾的。从我考上研究生再到后来出国、回北大任教,这都是我之前想都没有想过的事情。

问:您平时喜欢吃什么?做什么运动?

赵敦华:我没特别喜欢吃的,对饮食没有特别的要求,但说起来我对希腊的菜印象挺深刻。2004年雅典奥运会时,我去希腊待了半个月,那边的饭一顿能吃两三个小时,希腊炸的食物特别多,可以一边配着红酒,一边聊天。

我不运动,我没有体育天赋,也没有艺术天赋。就是中学的时候踢踢足球,打打篮球。还有就是当了七年工人,天天从城西骑自行车到城北上班,那也算运动了。

问:您最喜欢哪个作家?

赵敦华:雨果。我看过他的各种书,但最喜欢的是《悲惨世界》。这本书也是我最早看的,当时还是在工厂里,大家传着看完的,是上下册,看完一册后要马上传着换下一册。我对雨果的人道主义、冉阿让内心的纠结记忆犹新。

问:您如果不是哲学家,有可能做什么?

赵敦华:我差点当了一辈子工人。但恢复高考后我去阜阳师范学院本科学中文系,当时如果我毕业后留校任教,就会去教《西方文论》。如果我毕业后回合肥,可能会当秘书。我当时毕业后当中学老师也没问题,但我后来考取了哲学的研究生。

采写/毛羽丰

供图/复旦大学哲学学院

资料图图源《我思故我道——我的思想自传》

编辑/韩世容