每一次生病,都是对身体的巨大消耗,必须要在修养调整半个月才能恢复过来。然而,在缠绵病榻之际,瑞典作家伊娅·根伯格却有了神奇一刻,身体的高热带给她全新的感知:“发着烧阅读有一种撞大运的感觉:书里的内容或直接溶解,或渗透至不断升高的体温导致自然开裂的隙缝之中。”

不仅是文字溶解,它还成为一道通往过去的入口——

体温不断升高,世界直接溶解,高热牵动大脑的某条神经,沿脊椎而下,经过肿痛的喉咙,进入充斥着回忆的空间。由此为契机,在对回忆的追溯中,诞生了小说《唯余细节》。

根伯格是一个晚熟的作家,直到2012年才出版第一部小说,那时她45岁。关于根伯格自己,更是一个逆时钟的故事——为了实现最渴望的自我,她需要先摸索世界,要学会耐心。

在虚构中融入真实的生活、回忆的血肉,剥离出过去的自我,重塑成小说的主角,这是根伯格在《唯余细节》中做出的尝试。得益于此,小说中描写的一切读来是如此真实,虚构与真实之间那堵原本密不透风的墙仿佛被高烧溶解,化成了轻飘飘的泡沫,轻轻一戳就消失了。或许是这份真实的鲜活让它拥有了独特的魅力。人的聚散离合,是根伯格在《唯余细节》中探讨的主题。然而每一段关系的开始与结束,却又是她最不在意的,她只描述相处的细节。对她而言,这就是一切的真实,是关系的本质,更是我们在充满不确定性的当下,能够拥有的确切。

当时间的潮水褪去,唯余生活的细节四下散落。若我们细心捡拾便会发现,我们所拥有的其实很多。

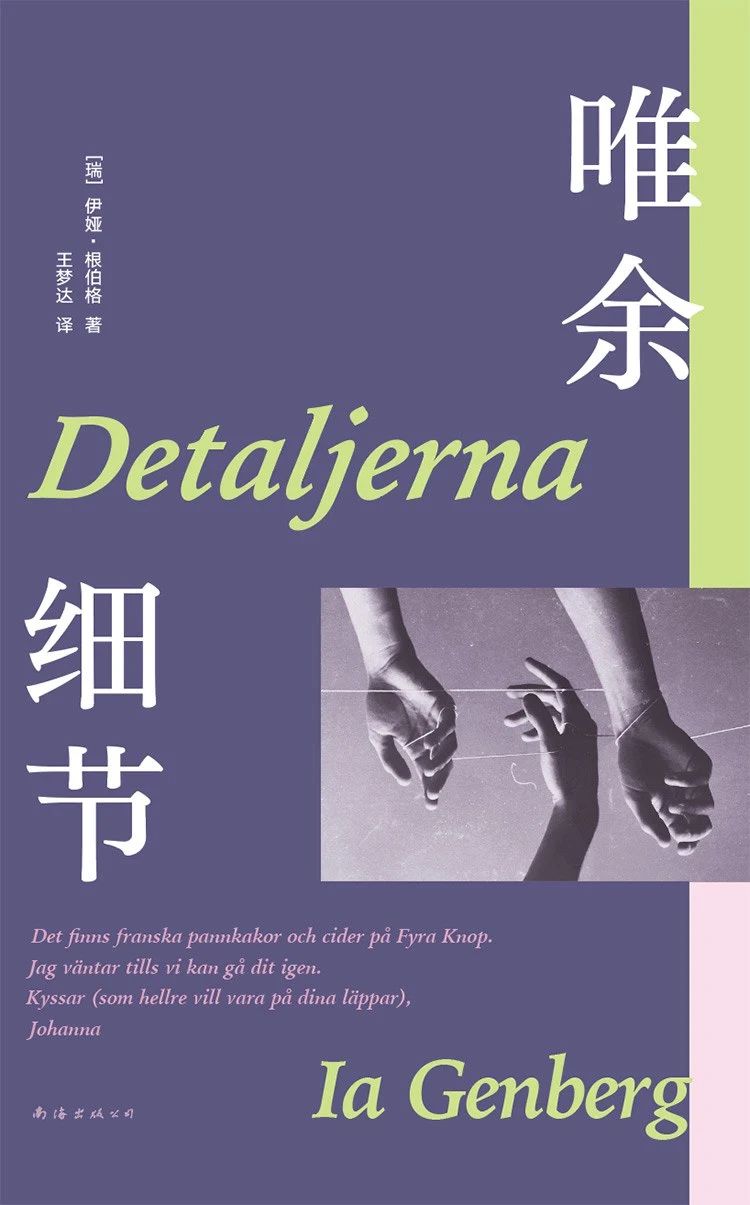

《唯余细节》 作者:[瑞典]伊娅·根伯格 译者:王梦达 新经典文化·南海出版公司

选读

病毒在我体内蛰伏了几天后,我发起高烧,随即涌起一股迫切的冲动:重温那本小说。直到窝在床上,翻开书的那一瞬间,我才恍然明白原因。扉页上是几行蓝色圆珠笔的题词,字迹无可挑剔:

唯余细节

1996年5月29日

早日康复。

还记得水手结咖啡馆的招牌可丽饼和苹果酒吗?

等你一起重温。

吻(你的唇),

约翰娜

那次是因为疟疾。那是在发病之前的几周,我在塞伦盖蒂边上露营时被一只东非蚊子传染上的,一回到家我就病倒了。我住进了胡迪克斯瓦尔医院,检查结果没一项达标,着实让所有人费解;最后好不容易确定了病因,医生们排着队过来参观我这个正被异域病痛折磨的女人。一团火在我的额上熊熊燃烧,住院的那段日子,每天早上天蒙蒙亮,我就会被自己沉重的呼吸声吵醒,随之而来的是前所未有的头痛。东非之行一结束,我本该直接赶往海尔辛兰,探望弥留之际的祖父,结果自己却先病倒了,差点丢了性命。我在医院住了一个多星期。当约翰娜送来这本小说时,我整个人正蜷缩在我们位于海格斯滕的公寓卧室里。在此之前,他们先派了救护车送我去乌普萨拉做了肝脏活检。检查结果我已经记不清了。关于那个夏天的回忆很模糊,但我永远不会忘记我们的公寓,那本书,还有她。在高烧和头痛之中,小说渐渐消失,与它们融为一体,而在这团混沌深处,隐藏着通往当下的线索——一条被高热和恐惧所激发出的情感脉络,在这个午后驱使着我去书架上找到那本特定的小说。无情的高烧和头痛,脑中浮现的纷杂念头,汹涌而来的痛苦和折磨—我从过去的经验中认出熟悉的场景,床边地板上放着几盒聊以安慰的止痛药,几瓶根本无法解渴的气泡水。只要一闭上眼睛,画面就开始滚动播放:干旱沙漠中的马蹄,充斥着无声幽灵的潮湿地下室,没有形状、失去边界的身体,冲我尖叫的元音字母——我童年时代起的全部噩梦,只不过现在多了死亡的泡沫和疾病掌控下的毁灭。

文学是我和约翰娜最喜爱的游戏:从作者、主题、时代、地区和代表作,到古代、现当代和各种类型的作品,我们开阔了彼此的眼界。虽然品味相似,但我们在看法上存在相当多的分歧,对话因此变得格外有趣。对一些作品,我们意见相左(欧茨、布考斯基);对一些作品,我们不为所动(戈迪默、奇幻小说);还有些作品,我们都爱不释手(克拉斯·奥斯特格伦、埃温特·约翰逊的“克里隆三部曲”、莱辛)。我可以根据她的阅读速度判断出她对书的整体感觉。如果她读得飞快(昆德拉、所有的犯罪小说),说明她已经无聊至极,急着收尾;如果她读得奇慢(《铁皮鼓》、所有的科幻小说),说明她同样无聊至极,但仍勉强自己看下去。只要打开一本书,她就一定要读完,她将此视作义务,和修完课程、写完论文、做完项目一样的义务。在她内心有一种根深蒂固的顺从,无论手头的任务看来有多么无望,她都会心存敬畏。我猜这源于她的家教,源于她那拥有旺盛创造力和百折不挠的奉献精神的父母。在她看来,有始有终的承诺能使自己毫无负担地走向未来,这是保持她所谓“崭新的开始”的方式。在约翰娜的世界里,生活只有一个方向:前进,一直前进。而这成了我们的不同之处:我几乎从没有完成过任何重大项目。在便利店打了一年工后,我注册了大学里的多门课程,但在以更严肃的态度开始写作之前,我要么半途而废,要么无限期拖延。甚至到后来,在决定成为一名全职作家后,我仍没能沿着自己设定的道路走下去,而是整日在阿斯普登、梅拉伦高地、米索马克兰森、阿克塞尔山一带闲逛。在那个年代,斯德哥尔摩城郊仍保留着一定程度的脏乱感:摩托车俱乐部、文身工作室以及附带美黑服务的地下影碟店随处可见。地铁站阴冷潮湿,各色人等比邻而居:拎着公文包赶去上班的白领;在工业区租用廉价工作室的艺术家;以毒窝为家,不定期被警察突袭的瘾君子;成天坐在街心广场,喝着啤酒,晒得黝黑的老头。这些人全部住在曲曲绕绕的主街两侧林立的三层楼房内。临街的低矮门店,有的售卖外国香料,有的被改造成有着棕色内饰的小餐馆。我就坐在餐馆的一角,桌上的塑料托盘里摆着吃完的空盘,一边喝着最后一点淡啤酒,一边打量着其他早到的顾客。我的面前常常摆着一本笔记本,搭配一支精心挑选的钢笔,但几乎派不上用场。或许我给人留下专注而认真的印象,但其实不然。我床头柜上的书堆里,总有一两本读着读着就不了了之。我更偏爱有强大吸引力,让人欲罢不能的那种书。对于生活中的绝大多数事情,我都是如此,这也意味着我要承担的责任很少,或许是太少了。老实说,我几乎推卸了所有的责任。站在普遍的立场来看,这绝对无法成为“崭新的开始”。我猜,这种深入骨髓的怠惰,在约翰娜眼里绝对是一种挑战。她的速度和热情多少带动了我,推动事情向前发展。或许这正是她让我在这段系中产生安全感的地方:她已经在我身上起步,绝不会轻易放弃。她哪里都不会去,她不会允许自己屈服于离开我的冲动。

我手中的这本书是《纽约三部曲》。奥斯特:隐晦却灵动,如此简单又极尽曲折,偏执而不失剔透,字里行间自有广阔天空。就这一点而言,我和约翰娜的看法高度一致。几周后,一等高烧退去,我就带着挑刺的心态迫不及待地重读了一遍——说不定这一次,我能看穿其中的文字把戏,或是就此心生厌倦,然而,我始终未能找到任何一处令人不快的瑕疵。没过多久,我读了《月宫》,再一次陶醉其中。无论是对于阅读还是写作,奥斯特始终是我的指南针-即便我已经不再关注他的新书,甚至将他遗忘,也仍然如此。于我而言,他的简洁利落无异于理想的标杆,是他的代名词,然后逐渐挣脱了他的名字,成为独立的存在。一些作品会深入你的骨髓,就算书名和细节都早已湮没在记忆的长河之中。当我终于得到机会到访布鲁克林时,我想都没想就直奔他的住址而去。那是进入千禧年后的头几年,约翰娜早已因为别人离开了我——那场分手决绝而残酷,让人猝不及防。我久久凝视着褐石大楼的入口处——那是保罗·奥斯特和希莉·哈斯特维共同生活和写作的地方,彼时的我已经建立起另一段长久的关系,那个男人正和我女儿在附近的咖啡馆吃着松饼。时间的交叠让我在身处公园坡2的同时,仿佛约翰娜就站在我身旁,我可以听到她絮絮地说着有关机会的什么事,一些要到很久以后我才会明白的事,我们可以认为我们一起目睹了顶楼某幅窗帘后窸窸窣窣的动静。

发着烧阅读有一种撞大运的感觉;书里的内容或直接溶解,或渗透至不断升高的体温导致自然开裂的隙缝之中。正因如此,《纽约三部曲》以一种难以言明的方式深深打动我的内心,而这也是为什么我在将近二十五年后的今天,在另一场高烧中将它翻出来。我写道:这次发烧是一种截然不同的体验,尽管每一场高热都如此灼人,同样的噩梦,同样的折磨。在发热的幻觉中,时间细密地自我折叠,我猛然发现,站在身边的正是二十四年前的自己。据说神志的清醒和模糊以三十九摄氏度为界,然而就在下方三十八摄氏度,有一个清晰可辨的深谷,我全然不介意在此度过余生。在深谷中,你会不自觉卸下心防,让来自过往的人鱼贯而入,且并非以幽灵的面貌现身。三十八摄氏度,在这个体温下身体能保持正常的机能和活力,而对于成为敏锐且消息灵通的社会性存在的兴致却在下降。如果你不反对曾经的种种像一群小狗在腿边缠绕徘徊,那么深谷只会带来令人愉悦的慵懒。我记得孩提时代发烧的情景,电子温度计还未面世,测量体温有赖于凡士林的润滑和持久的耐心。母亲仔细观察流动的蓝色汞柱,确认我已知的身体变化:三十八摄氏度。场令人昏昏欲睡的溶解,横亘于我和世界之间的只剩一堵薄墙。当体温攀升至三十八摄氏度时,我的体内不再发出“前进”的低语。或许敦促和冲动才是这个世界最深刻的本质?前进,唯有前进。

编辑/王静