我们常说丝绸之路的东端是中国的长安城,西端是今日意大利的罗马城。从长安到罗马有多远?仅直线距离就有8000公里。而在古代,一支商队真实的跋涉距离大约是12000公里。

这条商路不仅如此遥远,关键是路途之中极不太平,各种各样的阻碍不计其数。首先是地理上的障碍要跨越,比如高山、大漠、雪山、河流;其次是极端气候的考验要克服,比如高寒与酷热,风沙和干旱;更少不了人为的阻挠,其间的多少匪盗与兵祸,让旅人不寒而栗。

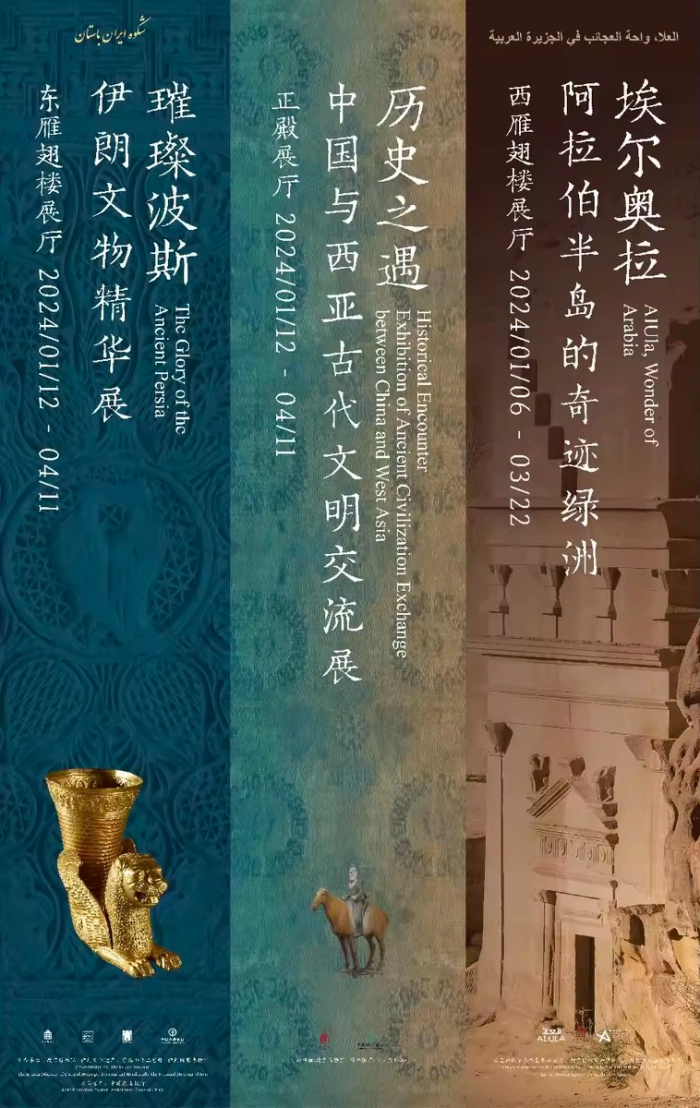

因此,在历史坐标下真实的中西交通路线上,中国一向以伊朗和印度为远端。这样说来,今日的伊朗,古代的波斯,可看作中西交流的实际终点,同时又是欧亚大陆交流通道上最为重要的中转站。理解这一层意义,就会明白故宫博物院在午门上同时举办“历史之遇——中国与西亚古代文明交流展”和“璀璨波斯——伊朗文物精华展”的学术依据了。同时,“埃尔奥拉:阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展也同台与观众见面。

秦汉与波斯

在公元前550年至公元前330年之间,地跨欧亚非三洲的波斯帝国(即阿契美尼德王朝)是人类历史上第一个世界性的大帝国。在它之前,有几个地区性大国,如古埃及、亚述、巴比伦、赫梯等,在欧亚非的交界处轮番上演争霸戏码。但是波斯帝国崛起之后,一下子就囊括和兼并了中近东所有地区性大国,成为这一地区所有帝国的集大成者。此后又经历了帕提亚王朝、萨珊王朝等帝国更迭,均在世界上产生了广泛的影响。

公元97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦(罗马帝国),仅到达了波斯湾一带。望着起伏的白浪,茫然一片,他只好选择返程。的确,从中国到罗马太远了。无论怎么讲,即使那时的中国和罗马有来往,也绝对绕不过波斯的管控范围。

在中国史籍中,西汉时称帕提亚为“安息”,南北朝之后称“波斯”。与帕提亚帝国(公元前247至公元224)并驾的中国,正是秦汉帝国时期(公元前221至公元220)。这两大帝国确实可以进行比较:一是疆域辽阔。波斯帝国西起爱琴海,东至印度河,北起阿姆河流域,南至波斯湾,面积约500至600万平方公里。波斯帝国不仅囊括了中近东的所有国家,也覆盖了丝绸之路南段的大部分国家。二是统一。波斯崛起于伊朗高原,草原游牧文化为其统治背景,但它灭掉了四大帝国——米底、迦勒底、吕底亚和埃及,建立了二十八个行省,把农耕、游牧、航海这三种不同的文明及不同的族群纳入同一片国土。

跟秦始皇下令实行的“书同文、车同轨、统一度量衡”一样,波斯帝国也规范了官方文书,以统一的驿道连接它的五大首都和各个行省,向四面八方传递这些文书,统一法律,统一度量衡,统一货币,统一宗教。波斯语不仅是伊朗地区的语言,也是丝绸之路上的国际语言。中国的外来宗教,无论是佛教还是祆教(即琐罗亚斯德教,俗称拜火教),还有后来的摩尼教(又称明教)、基督教、伊斯兰教、犹太教,几乎都是从波斯传入,或以波斯为中介。

从狮子说起

中国和波斯,自古往来,史不绝书,可以说交往关系密切。今天从波斯来了金银珠宝,明天从长安去了瓷器丝绸。不管是贵重的商品,还是各自稀缺的动植物,互通有无成为家常便饭。这里必须说到狮子。

毋庸置疑,狮子是外来的动物,中国压根就没有狮子,只有老虎。狮子原产于非洲、西亚等地。随着丝绸之路的开通,中国与西亚地区的交流增多,狮子作为贡品被带入中国,逐渐演化为中国特有的瑞兽形象。狮子的形象在中国扎根,经长期改造,早就已经本土化。

走进东雁翅楼的“璀璨波斯”展厅,正中央摆放的一尊阿契美尼德王朝时期的精美器具“金翼狮来通”是观众打卡的焦点。“来通”据说是希腊语的音译,意为“流出”。这是一种形似兽角的酒杯,可能发端于爱琴文明。传到波斯,将传统的牛形象换成了狮子。类似翼狮的形象还可见于展厅中来自马纳文化的釉面砖和波斯波利斯的石浮雕。

汉代对狮子的记载,最早见于《汉书·西域传》。狮子输入中国,有明确记载是东汉时期。《后汉书·和帝纪》记:“冬十月乙亥,以侍中窦宪为车骑将军,伐北匈奴。安息国遣使献师子、扶拔。”狮子进口,主要是从伊朗、印度,经阿富汗和中亚,最后从新疆输入汉地。狮子来了,舞狮项目马上跟进。文献讲得很清楚,舞狮从中亚和南亚传入中国。

东汉最为成熟的艺术形式之一是石刻。于是,狮子频繁地出现在石刻工程之中。东汉以来,墓前石刻被制度化。狮子的功能,最初是守护阙门,位置在神道的前端。一直到今天,银行总部大门口必有一对大石狮子坐镇。由狮子派生出翼狮形象,中国人聪明地改造成了天禄、辟邪。在午门正殿展厅中起首部分可见到汉晋时期的陶彩绘辟邪,多为狮首与双翼的组合形象。一旁摆着唐代的陶狮子和石雕狮子。

佛教入华,始于东汉,与狮子入华是前后脚。佛教艺术对狮子形象的普及也有重要推动作用。狮子在中国发展成了三大功能:守门、镇墓、护法。最后这个功能与佛教有关。狮子常常蹲伏在佛教造像和造像碑上,尤其是南北朝时期。

交流自衣食始

民以食为天,中国和西亚早有种子的贸易。中国本土发源的水稻与距今约4000年前自西亚传来的小麦,构成了今日中国农业“南稻北麦”的格局。约同一时期,原生于西亚、中亚地区的绵羊、黄牛、马等家畜经新疆、河西走廊逐渐进入中原;原产于中国的水稻、犬等物种也先后西传,融入到当地的自然生态与农牧业生产体系之中。

清宫旧藏的“玉石葡萄枝剔红花卉纹盆景”中有来自西亚的水果。中国人现在吃的葡萄,主要品种的原产地在地中海东岸及西亚地区,经过伊朗的培植与改良。大约在公元前2000年后,这种葡萄经草原与沙漠两条路线传入中国新疆,使那里成为汉唐时期葡萄的生产中心。随后是石榴、苜蓿、乳香、番红花等西亚特产陆续传入中国。

汉晋时期,中国丝织品及丝织技术沿着丝绸之路传至蒙古高原、西亚乃至地中海沿岸。现在,让我们看看输入中国的织品。

南北朝至隋唐时期,波斯生产的织物已来到中国。新疆阿斯塔那-哈拉和卓墓地曾出土提及“钵斯锦”“波斯锦”“婆斯锦”的文书,还发现了大量具有波斯风格的丝织物。在此基础上,中国的能工巧匠模仿异域图案、吸纳外来题材,设计出符合本土审美的新式纹样。波斯织锦所用的纬线起花工艺从北朝起开始在中国普及。

唐代以后,斜纹纬锦取代经锦,成为我国提花织物的主流产品。有一件唐代的“几何瑞花纹锦”残片,蓝色为地,八枚白色圆珠围绕一颗大珠组成的花朵图案,每排花朵图案间以红白几何纹间隔,具有中亚装饰纹样的风格。而骑士纹锦残片尽管残破到只剩下一小块,仍能看出在联珠纹圈内有一身骑翼马的骑士。他高鼻长髯,明显波斯人长相。翼马是的萨珊波斯的典型纹样,在波斯人崇拜的琐罗亚斯德教中具有特殊的象征意义。根据考古发现,这种纹样于北朝晚期进入中国,开始在中原地区流行。通过对比传统波斯的翼马纹饰,不难发现,这一纹饰也历经了汉化的过程,最明显的是翼马的双翅越来越小,图案中的宗教色彩也逐渐弱化。

冶金技术的东传与本土化

冶金技术的出现,极大推动了生产力发展,加速了人类文明进程。中国青铜器、铁器及金银器制造业的产生,有着本土发源的基础,同时受到西亚的影响。青铜礼器、兵器和金银器上呈现的浓郁西亚艺术元素,留下了中国与西亚交流的印记。

考古发现与研究成果表明,中国先民在约公元前14世纪开始使用人工冶铁制品,中原地区的生铁冶炼技术可能是在外来块炼铁技术的影响下,结合自身青铜冶铸传统技术而产生。至战国秦汉时期,中原冶铁业发展到了成熟阶段。铁质农具、生产工具的出现与普及,对中华文明多元一体的整合,对社会生产力的持续发展,均产生了重要而深远的影响。展厅中展示了战国的铁斧和汉代的铁犁铧。

铜是人类最早认知并使用的金属之一。公元前8000至公元前5000年,西亚地区已出现人工铜器。公元前2100年前后,两河流域开始普遍使用青铜器,中国青铜冶炼与铜器制作技术的诞生与发展可能间接受到了西亚的影响。

经过长期本土化实践,中国先民于公元前1700年至公元前1500年发展出较成熟的青铜制造业。横贯欧亚的草原之路是历史最悠久的中西交通线。中国北方地区位于这一交通线的东端。商代至西周时期,北方青铜器逐渐形成了自己的特点,有銎兵器,兽首或铃首、菌首造型的刀、剑等器物,都与草原、西亚地区有着文化渊源。

展品中有一件春秋时期的“邗王是野”戈。戈上有动物吐刃的造型,这在中原或北方系统的青铜兵器上还没有发现,可能与西亚文化存在渊源。因为类似的造型在伊朗高原上也被发现了。比如阿契美尼德王朝的第二个都城波斯波利斯著名的百柱大厅中墙壁上装饰有浮雕,其中有一名持御用武器的侍者,他的手中握有一把动物吐刃造型的戈,与“邗王是野”戈的设计思路一致。而这尊浮雕的雕刻时期为公元前486年至公元前466年,与中国春秋时期几乎平行。

另一件是战国时期的翼兽形提梁盉。盉的整体是一个带翼的兽,盉嘴作鸟首形,提梁为虎形,四足为兽足。此类有翼神兽形象可能与起源于西亚、流行于欧亚草原的格里芬形象密切相关。在“璀璨波斯”展厅中,有一件公元11到12世纪塞尔柱王朝时期的鸟形玻璃壶,也具有格里芬的造型特征。尽管与翼兽形提梁盉在制作时间上相差一千年,但还是能够感受到两件器具之间的“近亲关系”。

中国的金银器制造技术在春秋战国时期迅速发展,至汉代已形成较为成熟的工艺体系。这一时期,西亚金银制品不断东传,掀起了本土化仿制、改造的风潮。比如,陕西西安何家村出土的唐代金银器不少具有萨珊波斯的风格。广东广州南越王墓出土的裂瓣银盒,主体造型、纹饰具有地中海、古波斯地区器物的特点。

有时候,看着汉代的“铜鎏金嵌贝鹿镇”,马上会想到帕提亚王朝的“羊首陶来通”。此时最好在午门的正殿与东雁翅楼展厅之间来回穿梭几趟,以及时满足大脑对认知与实践相结合的渴望。

凝视着这些精美的文物,不由得感叹:中国与西亚,通过“丝绸之路”共同带动了亚欧大陆文明的融合——从史前时期开始就有的交流与互动,跨越千山万水,唯求共同繁荣。

埃尔奥拉:一个关于生命修炼的故事

如果说波斯是古代丝绸之路上的总枢纽,那么位于沙特阿拉伯西北部的埃尔奥拉就是一个分枢纽。这是一处沙漠中的山谷绿洲。历史上,这里是横跨阿拉伯半岛的骆驼商队重要的补给站,是丝绸之路和香料之旅的中转地,是众多宗教朝圣路线的交汇点。

这一片经历了2.5亿年演化的土地,距离沙特阿拉伯首都1100公里,地质结构多样,以繁茂的绿洲山谷为中心,四周环以砂岩山。柔软多孔的岩石,不仅适合雕刻,还形成了巨大的地下蓄水层,为干旱的环境储存了重要的淡水资源。早在公元前1000年,人们就开始在山谷中种植枣椰树、蔬菜和水果。这一处绿洲,曾经孕育出纳巴泰王国。

千百年来,纳巴泰人守护着这一片土地,他们珍爱那些几乎寸草不生的高大岩崖。一代一代的纳巴泰人把无尽的聪明才智与艺术天赋都用到了对岩基的开凿与雕刻上面,建造出一座座参拜神灵的巨大庙宇,同时也把去世的长辈安葬在岩穴墓室中。

埃尔奥拉像一个隐士,一个修炼了七千年的隐士,“他”在最恶劣的环境下活了下来,生根发芽,开花结果,加入到欧亚大陆贸易与文化互动的主动脉之中。埃尔奥拉的存在像一个巨大的隐喻,告诉今天的世界:高寒、酷热、干燥、荒凉打不倒我,更毁灭不了我,只要人类不相互残杀。

唐代孔颖达注疏《尚书》中“文明”一词写道:“经纬天地曰文,照临四方曰明。”文明是共同进步的写照,是我在追求美好生活的同时,愿意与你共享我的美好。

摄影/王建南

编辑/史祎