近几年,无论是《寄生虫》夺得奥斯卡,还是《鱿鱼游戏》登上奈飞播放量榜首,韩国流行文化就像一阵旋风,席卷了东亚甚至整个世界。然而,在大热的影视综之外,我们似乎很少关注到韩国文学,更没有发现一批女性作家已经掀起了韩国文学界的“新浪潮”。

韩国女性作家赵南柱所著现象级小说《82年生的金智英》在五年中被翻译成十种语言,海外销量超过30万册,其同名电影上映后蝉联票房冠军。在2020年度的韩国文学畅销书榜和50位韩国作家评选的年度小说排行榜中,女性作家占据了绝对优势,甚至前十名中只有一位男作家。

“现在几乎不存在没有女性或女权主义的韩国文学”,当代韩国女性诗歌和小说译者So J.Lee说。

韩国女性文学之所以能引发共情,最关键的是对女性普遍困境的关注。这是一种在爱和痛之间游移的困境,关乎家庭、母女关系、婚姻,职场,性侵犯、容貌焦虑、贫困等等,这些议题,是同样处于相似社会结构中的女性共享的生活经验,就像赵南柱所说的,“女性之间是有共鸣的,女性之间有一条看不见的纽带”。

这些韩国女性作家们如何书写身为女性这件事?我们为什么要关注韩国女性文学?

《82年生的金智英》封面

01

“若相信不会被摧毁,就不会被摧毁”

为了逃避来自丈夫、家庭和社会中潜藏的冷漠与暴力,一个女人决定变成一棵树。

这是韩国当代女性作家韩江的获奖作品《素食者》中的内容。

一场噩梦之后,贤惠、温顺的妻子英惠突然开始拒绝吃肉,把自己当成一株植物,但这种反叛的行为让她变成了父权制下的怪物,一个“阁楼上的疯女人”。冷漠的丈夫抛弃了她,艺术家姐夫将她的身体当作欲望的对象,强迫她吃肉的父亲也厌弃她,医生甚至强制为她插管倒入流食。

小说中说:“你现在不吃肉,这个世界就会吃掉你”,而英惠宁愿让自己接近死亡,也要坚持精神上的植物性、向阳性。在一个自我不断受到审视、规训的世界里,女主人公想要让自己消失的欲望让人绝望,却也能够被理解。

作家韩江,1970年出生,2005年即以中篇小说《胎记》荣获韩国第29届李箱文学奖,并击败诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克等,成为东亚首位布克文学奖获得者,也被看作韩国当代作家中可能获得诺贝尔文学奖的重要人选。她在布克文学奖颁奖礼上说,自己在写作时,经常会思考人类的暴力能达到什么程度:“我想探讨人类的暴力能达到什么程度;如何界定理智和疯狂;我们能在多大程度上理解别人。”

如果说《素食者》所写的是女性面临的沉重现实,那韩江的新作《白》则更像在描绘一个散文诗般的冷酷仙境。

在韩语中,白除了代表颜色,还渗透着凄凉的生死观。作者曾漫步于遭受战争摧残的波兰,二战期间这里百分之九十五以上的建筑被炸毁,如今才得以重建,过往的历史被陈列在华沙抗争博物馆里。想象着在这里逝去的,遭受过暴力的游魂,韩江发现这是一座“白”的城市。

她回忆起和这座城市拥有相似命运的姐姐,那个先于自己出生,却只活了两个小时的女婴。夭折前,母亲一直低声对她说:“一定要活下去”。作家意识到,只有借助自己的人生和身体,才能重建姐姐失去的生命,所以她写下了这本白色之书、记忆之书,试图记录我们内心干净的、没有破碎的、无论如何都不可以被破坏的那部分“白”,以抵抗侵蚀人性的污黑与衰败。

襁褓、盐、雪、冰、月亮、白发、子宫……63种生活中常见的白色事物,都被韩江赋予了一种防腐、消毒和治愈的力量。新洗好的白色枕套,好像在提醒它的主人:“你是珍贵的人,你的睡眠是纯净的,你活着并非一件惭愧的事”,而某个天气转凉的早上呼出的白色水汽,是我们活着的证据,告诉我们生命是一种以虚白且清晰的形态散布于虚空的奇迹。

“漫长的一天结束后,需要些时间保持沉默。就像在炉火前,下意识地把僵硬的手伸向沉默的、微弱的热气”。在凛冬到来之际,白就是这热气。

对韩江来说,这本书的写作过程本身就像涂抹在肿胀上的白色药膏,像铺在伤口上的纱布。而读者则穿梭在白的迷宫中,不断找寻这个世界的核心——那些在我们摇摆不定、出现裂痕或快要破碎的瞬间拯救我们的东西。

在《白》中,韩江的写作中依然带着独特的女性经验,她写到独自生下孩子的母亲,感到胸部胀得发痛,笨手笨脚地挤起了奶水。最初是稀的、淡黄色的奶水,之后才流出了白色的奶水。

可以说,韩江的写作试图用女性温暖的体温融化冰冷的现实,用彻底的反叛、决绝的书写重新为女性、生命建立一种新的秩序。要爱,就要愤怒,就要与既定的框架和命运抗争。就像作家崔恩荣说的,“女性主义是追求爱的一种战斗”。

02

“同一个东亚,同一个妈”

相对于韩江笔下描绘的超现实梦境与女性的决绝姿态,以《82年生的金智英》为代表的另一部分韩国小说则以朴素的口吻来讲述女性成长中的日常困境。

金智英,1982年4月1日出生于首尔某医院妇产科。有着最普通的名字,成长于普通公务员家庭,一家六口人住在三十三平的房子里。从小,金智英就有很多困惑,比如家里最好的东西总要优先给弟弟,男同学欺负女生被看作理所当然,女孩子时刻被教育穿着要保守,行为要检点。公司办公室几乎找不到女主管的身影,下班后还要忍受客户的黄色笑话和无休止的劝酒。

三十一岁时,金智英结婚生子,在众人“顺理成章”的期待下,她辞掉工作,成为一名全职妈妈。

全职妈妈,在当时有一个更具侮辱意味的代名词:妈虫,用来暗讽有小孩的母亲整日无所事事,过着靠老公养的生活。金智英在咖啡店,听到男性上班族窃窃私语:“我也好想用老公赚来的钱买咖啡喝,整天到处闲晃……妈虫还真好命……我一点也不想和韩国女人结婚……“虽然有着温柔体贴的丈夫和可爱的女儿,但逆来顺受的好儿媳、贤妻、良母,种种身份之间,谁才是真正的金智英自己?金智英面对的难题,是当今女性面临的普遍困境,她的人生如实地呈现着身为女性的人生。

作者平实质朴的叙述口吻、对当时社会统计数据、调查资料的搜集更加模糊了故事真实和虚构的边界,让这部作品更接近于写实的“非虚构”。有读者说,这不是一本小说,而是我的人生报告书。

“我想写一些女性以前无法谈论的问题,因为它们被认为是理所当然的”,作者赵南柱在《纽约时报》的采访中说,“我想把它变成一场公开辩论”。在《82年生的金智英》出版后,赵南柱陆陆续续收到了各地女孩的信件,她们在里面分享着自己感同身受的故事:原生家庭、性骚扰、婚姻、对成为“女人”的无措……。

“我的小说让人们大声疾呼,“赵南柱说,“如果我们女性都经历过这些经历,那么就应该以公开的方式一起讨论”。

在金智英之后,赵南柱联合其他6位韩国文坛代表女作家出版了小说集《给贤南哥的信》,书中探讨了女性被异化的身体、两性间的不平等关系、女性厌女的代际循环等议题。而在《她的名字是》中,赵南柱以一种人类学调查的方式,倾听并记录下了六十几名女性的故事。从9岁的女孩到69岁的奶奶,从学校、家庭到社会,不同年龄阶段的女性,面临的抉择总是惊人的一致。

母女关系也是韩国女性文学中经常探讨的一个话题。一些学者将东亚国家的家庭构造称为“子宫家庭”或“母系家庭”,也就是一个家庭中的两种模式——以男性家长为中心的“父系家庭”;以及将其排除在外,以母亲与孩子的关系为中心的“子宫家庭”或“母系家庭”。教养孩子成为母亲的义务,母子之间的故事,都被刻画为母亲的奉献和牺牲,而母亲-儿媳之间则充满嫉妒、背叛和竞争。当儿子缺席时,母女之间的关系才渐渐浮出水面。

当代作家申京淑的代表作《请照顾好我妈妈》被称为“超越村上春树《1Q84》的唯一一部韩国小说”。这本自传式小说罕有地用第二人称书写,讲述一名失散母亲与其家人的故事。妈妈突然失踪,丈夫和子女却相互埋怨,在找寻的过程中,竟发现没有一个人真正了解母亲。命运让母亲出生在无法主宰自己人生的时代,她忘记梦想,成为母亲,为家庭和儿女奉献生命,却默默隐去自我。这是一代人母亲的缩影。

与之相对的,作家金惠珍选择在其畅销小说《关于女儿》中,少见地选择以一个孤独的母亲的口吻,书写“性少数群体”的女儿。在养老院照顾孤寡老人的母亲有天发现,女儿将自己的同性恋人带回了家。

母亲焦虑于别人会用异样的眼光看待自己背离常规的女儿,担心没有孩子的女儿到老后落到无人照顾的孤苦境地,她爱女儿,但她也知道现在的社会并不会像她一样善待女儿。

“我好像让女儿读太多书了。我希望女儿能够尽情读书,可以上大学,读研究生,这样就能成为大学老师。遇上好老公。可是啊,我女儿真是个笨蛋,也不知道究竟在想什么。最近只要想到那孩子,我的胸口就像是被堵住了一样。”

似乎出人头地、工作稳定、高雅端庄、嫁个好老公是女性成功的一种标志,被这种集体意识支配的传统女性,自然会对女儿“不像样”的人生心生厌恶,甚至埋怨自己。“所以我是受到上天的惩罚了吗?就这么将某种过错传给了女儿吗?”

就像评论中所说:“整本书就是东亚家庭对亲子关系一次长长的凝视,无论是母亲还是女儿,都是父权制下的受害者”。在这样的社会里,光是身为女性本身就足以让自己深陷危机。

此外,韩裔女作家Elisa Shua Dusapin的小说《束草的冬天》关注了女性面临的容貌焦虑,女主角的母亲与男友建议她接受整容手术,因为他们觉得女性的容貌和身体能够让她在职场竞争中取得成功。

在被称为韩国版“房思琪的初恋乐园“的《李夕夜,不再沉默》中,作者崔真英以日记的形式描述少女李夕夜遭受性侵后的困惑:“侵犯我的是他,为什么人们指责的却是我?”直到在今天的社交媒体上,这句话仍然掷地有声。

而金荷娜、黄善宇在她们的随笔集《两个女人,一起生活》里,记录了两人一起买下房子后的美妙同居生活,让我们看见家庭的组成不只有一种模式,单身、独居不一定等于孤独终老。

03

另一种韩流正在席卷世界

韩国女性作家的写作,看似是从自身出发,诉说作为女性的私人体验和情感,但实际上,她们的视角已经远远超出了女性身份的议题,深入到都市生活、阶级各个领域,用个人经验串联起社会图景,在细腻的心理真实和广袤的社会真实间找到了一种很好的平衡。

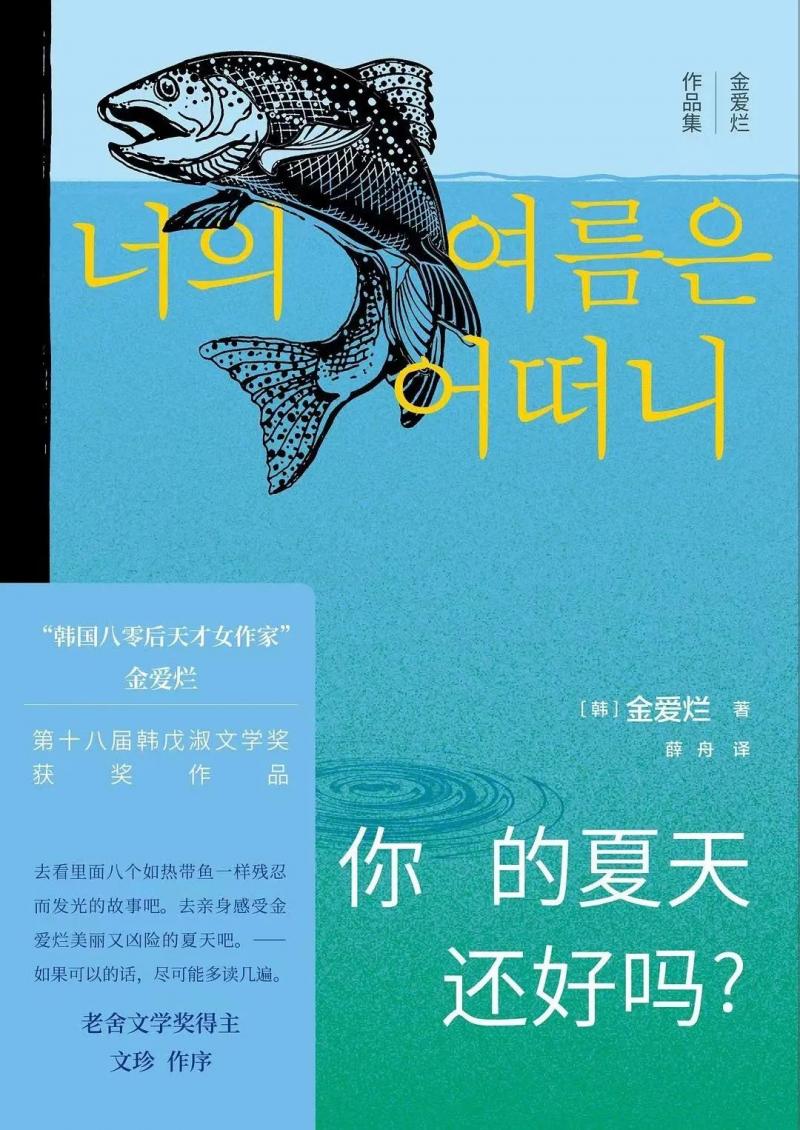

韩国80后热门作家金爱烂,擅长以一种平民化的视角叙述城市生活体验和小人物的故事,因此被称为“都市生活观察家”。

在早期作品《老爸,快跑》《噙满口水》中,金爱烂写在大城市中打拼的异乡人,无论如何都无法入睡的女人、蜗居在考试院中苦学的考生,在短篇小说集《你的夏天还好吗?》中,金爱烂关注的视角辐射至消费主义对女性身体的规训、中产家庭的瓦解、住在绝壁上的公寓里的底层夫妻等。而《外面是夏天》中有六篇都写于2014年“世越号”海难之后,主人公们都不得不面临一种突然的失去。

金爱烂很擅于捕捉当代人微妙的心理。比如在《三十岁》一文中,“我”向姐姐诉说自己怀揣梦想在城市打拼,发现青春已逝,却几乎“一事无成”。

“感觉青春就这样过去了,这让我感到慌张。这些年我发生了哪些变化?好像只是变得大手大脚,对人不再信任,眼光变高,成了俗人。这让我颇为不安。二十多岁的时候,不管我做什么,都感觉只是个过程。现在呢,似乎一切都是结果。”

这种对生活状态的精准捕捉,忍不住让人边读边大喊:“太真实了!”

在韩国之外,更多的年轻人也有着相似的经历:渴望一份在大城市中的稳定工作,却也要面临突发危机带来的不确定性,对女性来说,还需要不断在容貌、年龄、家庭和工作的夹缝中作出艰难抉择。有时合卷惊觉,我们与她们已身处同一列车上,终点未知。

2008年的诺贝尔文学奖得主法国作家勒·克莱齐奥曾说,自己从金爱烂和韩江的作品中窥见到的是一个历史与记忆相互混杂的韩国,一个交织着物质和欲望的现实。

现实之外,韩国也涌现出一批想象瑰丽的写作形式。金草叶的科幻小说集《如果我们无法以光速前行》在韩国累计销量达25万册,将女性的现实生活和浪漫的幻想融合在一起。《关于我的太空英雄》一篇中,被歧视的女宇航员选择跳入大海,《情绪实体》中,无形的情感可以转换为可见的商品,而男主人公发现自己的女友购买了“忧郁体”,因为她想要“触摸自己的忧郁”。

就像刘慈欣所评价的:金草叶的想象世界,是以丰富绮丽的科幻创想为经,以绵长幽远的人性咏叹为纬建构起来的。

入围2022年国际布克奖的韩国作家赵宝拉,则在小说《诅咒兔》中,制造了一种安吉拉·卡特式的奇妙体验,因没有男性在场所以生下血块的单身母亲、反叛人类的机器人伴侣、有诅咒力量的兔子灯、马桶里伸出的一颗头…..这些怪诞的暗黑童话、令人毛骨悚然的奇想模糊了魔幻现实主义、恐怖故事和科幻小说之间的界限,探讨女性困境、人类爱欲、资本异化等普遍人性。

从《寄生虫》到《我的解放日志》,从金智英到高漫妮,另一股韩流正在席卷世界。这种韩流摒弃过去的浮夸画风,不再过多烘托过去韩剧中轰轰烈烈的浪漫至上,而选择书写普通人酸涩、充满抉择的日常情感与尖锐现实,不再关于脸谱化的霸道财阀和傻白甜,而是刻画立体的、鲜活的,在复杂的生活中忙于切换不同面具,却仍坚持找寻自我的人。

这股韩流是从现实土壤里开出的理想主义之花,是对每一个用力生活的普通人的同情,是对残酷现实毫不留情的批判,用私人记忆抵抗宏大叙事的一种努力,是“爱具体的人,而非抽象的人”。我们阅读、观看这些作品时,能够切身感受到一种代入感和参与感。

韩国女性文学之所以能够崛起,成为一种现象,是因为这不是源于一本书、一位作家的成功,而是许多位书写者和千千万万个金智英的胜利。阅读成为一种邀请,告诉所有女性,没关系,无需羞愧,你也可以大胆说出那些让你感到不适的故事,这些“琐事”有意义,且很重要。

而在20世纪下半叶,女性仍处于韩国文学的边缘。但随着韩国经济和社会的现代化,女性受教育程度日渐提高,开始走向公共领域的前沿和中心。相比国家和历史框架,新的韩国年轻女性作家阶层更关心基于性别的身份政治,个体的命运与情感,而这些主题也是全世界所关注的普遍议题。

就像金爱烂所说的:“以前的作家关心的是天空,我可能关心的是这个国家的天花板,我写便利店,写我住的小房子、极小的考试院,属于我的、我们时代的不那么宏大的叙事”。

这种个人驱动社会的力量恰好也搭载了国际化的浪潮。韩国政府施行文化立国的开放政策,Netflix、Disney+、Apple TV等流媒体平台给了韩国独立艺术家与流行文化新的输出渠道。而近年来韩国娱乐圈不断爆出的性丑闻、2016年首尔发生的江南随机杀害女性事件、之后的N号房等事件让社交媒体上的#Metoo运动持续高涨,也助推韩国女性文学找到了被发现的切口。

“这些书(韩国女性主义文学)揭露了韩国肮脏的小秘密,即尽管看似富裕、现代、开明和酷炫,但社会进步却远远落后于经济,”《韩国酷的诞生:一个国家如何通过流行文化征服世界》一书的作者尤尼·洪说。“韩国是一个富裕的国家,但仍然存在一些严重错误的东西”。

报道显示,韩国两性之间的工资差距是发达国家中最高的,韩国女性的工资仅为男性的63%——这是29个发达国家中薪酬差距最大的国家之一。《经济学人》还在其玻璃天花板指数中将韩国列为最不适合成为职业女性的国家,能够在工作中担任关键权力职位的女性只占到董事会的2%。此外,女性还需要面临着潜在的性骚扰:“那些掌握权力的人相信他们可以为所欲为”。

社会对性别角色、美容标准和女性行为方式的传统期望普遍存在。一些韩国人仍然称妻子为Djip-saram,意思是在家的人,而将丈夫命名为Bakat-Yangban,即外面的男人,这表明了一种刻板印象,即女性应该留在家里抚养孩子并从事无偿工作。

评论家乔纳森·弗兰岑曾说:“一种小说能否拯救世界?总是有那么一点儿小小的希望,但回答几乎肯定是不,它不能。尽管如此,它却很有希望拯救你的灵魂”。未来,韩国女性文学将迎来怎样的高光时刻,我们不得而知,但只要她们还在写作,这个世界就不能忽略女性的声音。

作者|alune

主编|魏冰心

编辑/陈品