主题:《张医生与王医生》新书对谈沙龙

时间:2021年12月18日下午14:30

地点:成都文轩BOOKS·九方店

嘉宾:

伊险峰 作家,媒体人

杨樱 作家,媒体人

杨潇 记者,作家

何雨珈 译者,撰稿人

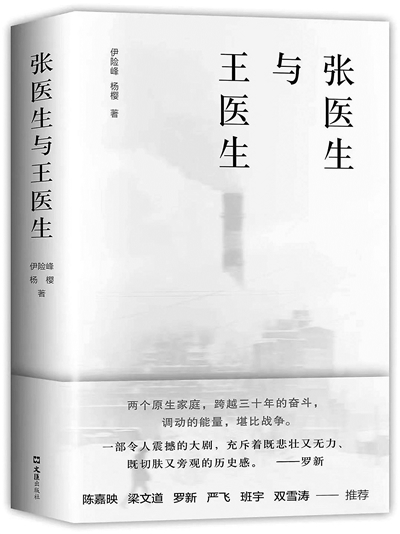

媒体人伊险峰和杨樱的非虚构文学作品《张医生与王医生》,尝试以生于上世纪70年代初沈阳的两位工人子弟的阶层跃升,描绘出中国四十年社会变迁的轨迹。该书斩获“南都2021年度十大好书”与首届“新周刊·刀锋图书奖”。

2021年12月18日,伊险峰、杨樱两位作者携新书,与记者、作家杨潇(著有《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》),以及译者、撰稿人何雨珈做客文轩BOOKS·九方店,同读者一起思考和讨论非虚构写作的无限可能,以及书中提到的诸多问题——阶层跃迁、城市命运、社会转折……并一同回顾中国社会充满变迁的四十年。

个体和复杂的社会环境之间

在其有生之年如何互动

杨樱:我是《张医生与王医生》的作者之一杨樱。我和伊险峰采访了他出生于上世纪70年代初的两个初中同学(生于沈阳工人家庭,最后当上医生),用他们及他们的家庭的故事来折射沈阳以及中国社会四十年的变迁。从我的角度来说,四十年的确是我们很想回望的时间,我们最想探讨的问题是,一个个体和一个复杂的社会环境之间,在其有生之年如何互动、如何被塑造,或者说他如何改变他的环境,环境又如何改变他。可能每个人只要生下来就会面临这个问题。

今天在座各位都是写作者,何雨珈更是译者+写作者,她翻译的那些书和杨潇的《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》我觉得都非常好看。所以今天我们最后定的主题叫“无限可能的非虚构”。我的想法是我们谈各自的书,然后来讨论一下非虚构。

何雨珈:看《张医生与王医生》之前,我对于非虚构有一个比较固定的理解——它就是我翻译的那些作者的写作,比如麦克尔·迈尔《再会老北京》,还有《鱼翅与花椒》。还有何伟,关心非虚构的人肯定知道他。所有这些外国人写中国的书,关于它们的写法我以前有一个不太恰当的比喻——从一个精品流水线上面出来的,每一个都是精品,但是是流水线产品——你可以看到它有迹可寻,都是观察历史的比较成熟的范本。我以前也上过他们当中一些人的课,他们讲的,包括阅读的东西都是很相近的。

但是《张医生与王医生》给我感觉不一样。作为读者,它让我觉得特别地踏实。它写得非常地全面,你会发现你想知道的答案尽在其中。读它的过程,让我体会到非虚构有各种可能性,想要写成什么样子,作者是可以决定的。

杨潇:我非常有幸在书出版之前就拿到了试读本,我用不到一个星期的时间就读完了。来参加这个活动的飞机上我又重读,一口气读了50%,读得非常快,阅读体验特别好。我最大的感受是,这本书的视野特别宽。比如其中“男性气概的消逝”是我最喜欢的章节之一,从我们每个人都知道的东北笑话“你瞅啥,瞅你咋的”开始,讲到男性气概,再讲到万事万物,最后又落回到东北社会这个平面,让你对妖魔化东北人的一些话语、一些刻板印象,有一个新的理解。我在阅读当中经常有“哦,原来是这么回事!”这种感觉。

这与第二个感受非常相关,这本书引用了非常多的社会学经典著作。我自己其实也是一名厂矿子弟,老家是湖南,但是生活环境和东北老工业基地有一点像。读了这本书,我才一下子明白很多之前没有明白的事,比如说上世纪八十年代所谓国企的“复兴”,包括“奖学金男孩”,我觉得每个人都能从对“奖学金男孩”的描述里找到自己的体悟。

非虚构让读者感动的机理

在于有人跟它产生情感上的连接

杨潇:第三个我印象特别深刻的地方,就是人物都建立特别好。这也是我羡慕的,因为我的书其实是偏向旅行文学这块,它有一个天然弱点,不太容易在一个地方停留太久,所以很难碰到可以全方位打量、有足够时间去描摹的人物。他们这本书建立的这几个人,比如两个主角,包括主角的母亲,都非常地绘声绘色,特别丰满,特别有元气,以至于我读完之后,他们的整个形象,包括他们说话的腔调,甚至他们走路的声音都在我脑子里回响。

在座都是70后、80后,我特别希望这本书能被更年轻的读者比如90后、95后甚至00后读到。我有一个特别感性的想法,如果更年轻的朋友有机会读到这本书,他就会知道自己的父辈是怎么走过来的。我前段儿读《沈从文的后半生:1948-1988》,写到沈从文在1962年生日那一天,说要把自己上半辈子的人生记录下来,“为后来人留下份礼物,让他们明白二十世纪前半世纪我们是怎么活下来的”。我觉得这本书也是给更年轻读者的一个礼物。

伊险峰:感谢杨潇和何雨珈热情的推荐,同时也特别荣幸请到了杨潇和何雨珈,一起来探讨其实我们不太敢探讨的话题,就是“来吧,无限可能的非虚构”。

因为非虚构在写作界是蛮厉害的一件事,有一种江湖地位,好像每个人都掌握着对非虚构的解释权。我虽说做媒体很多年,但是我离非虚构一向很远,我应该是属于野路子,都是怎么方便怎么来。非虚构的写法、结构、节奏,包括用不用“我”什么的,很多人特别喜欢探讨这些问题,我就属于不太在意这些,怎么跟人聊方便怎么来。

杨潇的《重走》,我最开始读的时候,就挺感动的。

何雨珈:读《重走》,你会看到历史人物在命运长河当中的沉浮,我只是震撼到哽咽,但是豆瓣上很多人写的是“号啕大哭”。

杨樱:我记得昨天一个活动上,有一位朋友说得特别好,他说经典之所以会成为经典,是因为一个人写一本书,他可能只是写自己,或者写自己想说的东西,但是读者当中可能有一百个人和他发生了共鸣。当这个读者数量级跨时间、跨地域到达一个程度,比如经过了一百年、有几十亿人跟他发生了共鸣,这本书就会成为公认的名著。我觉得非虚构很有意思的一点就是,写得很好的非虚构和虚构,其实并没有那么大的分野,它们最后让读者感动的机理是一样的,就是有人能跟它产生情感上的连接。

那《张医生与王医生》,我的确也看到有一些反馈,有一些人借这本书明白了“我爸”“我奶”“我姑”“我姨”还有“我”,今天为什么会是这样。

两个素人在社会中走过的路

也许每个人都能看到共鸣之处

杨樱:这两个普通人四十年的生命中,伴随着飞速变化的社会。在这个过程中,这两个人的人格是怎么形成的,他们是怎么变成了今天这两个中年人?包括刚才杨潇提到的“男性气概”,包括“东北社会人”,包括他们父母的一些标签,都是慢慢积累起来形塑了他们的人格。每个人都是很多乐高积木一样的效果块组合在一起成为了一个人格。所谓自我,根本就不是一个独立、单一的命题,它是所有的自我。你可能跟男朋友相处的时候是一个人,能跟自己相处的时候是另一个人,在单位又是完全不同的另一个人,这个社会是怎么把你揉捏成你今天的样子?这本书就是我们借这两个很平凡的人,通过他们在这个社会中走过的路来分享。也许每个人都能看出和自己的共鸣之处。

其实对我自己来说也是的,我也是一个工厂区长大的小孩,跟杨潇差不多。我在江苏的记忆跟东北的不可能完全重合,但是我仍在采访当中找到我熟悉的那种感觉,就是一个在常州工厂区长大的小孩,和一个遥远的东北,这之间记忆是怎么跨过几十年的时间产生了勾连。同样的,这两个人的记忆和生活于美国“锈带”(编者注:铁锈地带(Rust Belt)最初指美国东北部-五大湖附近,传统工业衰退的地区,现可泛指工业衰退的地区)以及英国老工业区那些工厂子弟之间,隔着不同的时空也有这种呼应,这就很奇妙。

所以,这本书大家可以看成某种经验的分享,只不过我们有额外的耐心把这个经验给拆解成不同的话题来呈现。这里面我们用了一种非虚构的写法。

杨潇:跟你们探讨,文本容纳了这么多、这么杂的东西,非常开阔,非常丰富,是不是跟你们个人知识趣味有关系?虽然这本书谈“我”谈得特别少,但是作为作者,我想知道这本书那么大的篇幅,那么多的元素,哪些元素是你们发现了特别高兴的?

伊险峰:高兴的事也挺多的。原来都不知道自己能写这么长,因为做媒体,万把字都觉得是很长的东西了。以前给别人改稿,站着说话不腰疼,这种事干了很多年,然后自己要写的话能写这么长的一本书,整体来说是一件高兴的事。这是整体的氛围。

到具体的,几年前有一本畅销书特别火,叫《乡下人的悲歌》,然后今年又有《下沉年代》。其实它们都有相似的地方。《乡下人的悲歌》是“锈带”地区一个第二代,他还有点政治理想,考虑是不是要从政。他们写的这些东西,其实跟我们看到的东西是能产生共鸣的。《下沉年代》是大家公认的好的非虚构作品,它在美国肯定能产生更多的共鸣。我作为一个沈阳人,肯定是一点一点去感觉到东北或者说沈阳,比如沈阳人是挺骄傲的,一直觉得除了北京、上海、天津就算他了,不一定说是第四城,至少前十名,现在连前三十也快保不住了。这个时候整个城市里面,假如说真有人去思考这些东西的话,他思考的不外乎就是那么几个很重要的东西。

非虚构选题从哪里来?

什么值得你花时间精力去写?

伊险峰:网上有读者斥我为一个“背叛者”,说“别说‘我们’,你是在下岗最严重的那几年跑掉的”。所以产生共鸣,其实就是杨潇说的,发现有一些问题有相关性,这个相关性到底最后是不是能建立起来逻辑链条,这个是我最关心的。

比如我肯定不喜欢地域歧视,有些不好的东西和东北建立起关系的时候,我就想,这跟东北人真正有关系吗?还是一种别的东西?我去看社会学或者人类学方面的东西,比如和“锈带”相关的——甚至之前都不叫“锈带”,像美国东部的费城、纽约,有一些产业转移的时候,它也遇到一些问题。这些问题其实跟地域是没关系的,就好比写东北这种变化,你会发现这是产业转型期一定会出现的问题——有一些东西它一定会被淘汰,有时候是以一个生产线被淘汰,有时候是以一个工厂被淘汰,有时候是以一个产业被淘汰。那这个产业被淘汰最典型的就是东北了,在美国是“锈带”,这种命运它是无可改变的。

何雨珈:伊老师这么说起来,我想起我看书的时候还有一个特别深刻的感觉,《张医生与王医生》真的是特别全面地收集了很多国内外的对比、历史上的对比。然后我还很喜欢《张医生与王医生》这本书里面有很多作者本人的观点、评价在里面,包括人物对话,他会分析你说这句话是在干吗;然后在史料后面发表观点的时候,就说“你把这段话放到今天的沈阳也是适用的”,这和我之前看很多非虚构的体验是不太一样的。我就从那段话开始又回去翻前面的东西,然后再翻后面的东西。然后我就觉得,真是“日光之下并无新事”,就是所有的东西都可以有对照。包括刚才我们说到的,“绣带”上面发生的事情折射到东北,上海的发展也会面临同样的困境,每一个时代发展到一定的阶段,好多事好像又要再重演一遍。就是产生了很多联想,这是我阅读过程中一个非常大的乐趣。

包括我站在四川,站在成都本地,我们作为85后距张医生以及王医生他们的家庭体验非常遥远,对于我们来说阅读这本书的意义在哪儿?我觉得我的感觉是可以提供一个参考的,它是一个非常新的阅读过程,你可以在里面找到你想要了解的关于张医生、王医生以及沈阳、中国在那几十年的发展历程。我觉得是非常值得投入时间来认真阅读的一本书。

杨樱:我们不是谈非虚构吗,非虚构选题从哪里来?雨珈说叫“无限可能的非虚构”,原因也是什么都可以写。但是这里面是有技能的要求的,最核心的问题是伊老师说的你怎么判断,你要写的那个东西真的值得你花那么多时间精力去写吗?万一你写着写着觉得它没有意思怎么办?有可能是你技能不足,更大的可能是这个选题本身支撑它的容量不够。但是好像不同的人能量不一样,你看外国的一些所谓非虚构,就是何雨珈说的那种经典写作。

何雨珈:精品流水线。

杨樱:对,“精品流水线作品”不是说它不好,它们反而是非常成熟,有自己的写作范式。

何雨珈:它就是那么一套——我结构是应该怎么来,我了解这个人物的各种故事之后,应该掌握到一个什么程度可以马上成文了。我觉得他们真的是掌握了一整套东西,包括我其实也比较紧密地跟他们工作过一段时间,他们想要了解一个东西的时候他们怎样去着手,他们初次是要采访哪些人,要查找什么样的资料等等。

一个普通人跟你说的东西和马云给你说的东西

你要用不同的处理方式,用不同的天线去接收

何雨珈:我其实也有一个好奇的地方,经常我写一些小的非虚构就会删很多,因为经常你采访了很多人,你觉得每个东西都可以放进去,但是你的篇幅是有限制的。我看《张医生和王医生》时就觉得好羡慕,你们是不是把所有东西都放进来了?有取舍吗?有增删吗?

伊险峰:我有两个很大的信息源,一是采访,一是看很多有意思的东西。那些有意思的东西我都想写,但是有的时候就要考虑,是不是游离于这两个医生的家庭背景之外了。比如一提上世纪九十年代沈阳,就有人会提“三八大案”。所有人都觉得太有意思了,你也会想这可能对这个书有一些价值。这个东西对于很多人来说是一种诱惑,只要写出来大家就爱看。那这种东西,对于一个家庭来说,是不是我们可以去跟他探讨的?要取舍。

关于他们家庭和这两个人日常的这些东西,我们用得还是很集约、很紧凑的。因为他们没有更多面对采访的经验,有时候他们传递的信息是很丰富的,越丰富对于我们来说当然越是好事儿。但是有些我们揣测的东西我们是不太敢用的,你知道可能是这么回事,但是没确认,你就得给它扔到一边。一个普通人跟你说的东西和马云给你说的东西,你要用不同的处理方式,用不同的天线去接收,要去辨别这些东西。

杨潇:雨珈刚才用了一个词叫“精品流水线”,我不知道我理解得对不对,比如说我们读西方非虚构文学读得比较多的,我简单粗暴地概括,在形式上就是切进切出,一边是历史,一边是现场,不断地交织,不断地跳进跳出。内容上就是追求一个完整丰富的故事,要不断地打磨它。

杨樱:我一直想说他们之所以能这么做,他们有一个巨大的前提就是他们那个选题值得他们用这种方式切进切出,他们那个选题首先是选对了。

杨潇:再往前多说一点,其实还是一个历史性的问题。你们刚才说历史我就在想历史性这个词。什么是历史性?我再次简单粗暴理解——一个人不是从石头缝里蹦出来的。我那天跟杨樱聊到《回归故里》,是一个法国人写的,那真的是把自己作为方法,他用自己的经历,比如从小就受到歧视,用自己的经历分析法国阶层的变迁。我就觉得好像非虚构有一个自带的属性,可能非虚构本身就具有历史性,因为它要解释。后来我看有一个采访就说道,他们其实没有追求故事化,反而是用议题来驱动的。这个我觉得特别有意思。

当然我也有额外的好奇,比如像议题驱动的东西,会有一个风险就是过了五年以后议题就变了,大家不知道这个议题了。所以我也抛出来和你们探讨,就是从非虚构元素来说,它最核心的东西是什么?我听到一种说法说最核心的是人物,因为人物的人性是变化很少的。

非虚构的核心是人物命运

最经典的问题是“为什么”

杨樱:我也想说核心就是人的命运。人这个东西不管在什么时候,你看雨果也是一样的,你看莎士比亚也是一样的,就是他们的东西真的变化很小。你会发现不管时间怎么改变,他在不同时候看似很相似的选择当中总是选择最糟的那个,这种戏剧化在很多东西里面再出现的时候就是一样的。我也喜欢一句话,不管你是小说也好,非虚构也好,一个最经典的问题就是“为什么”,为什么会这样?不管你问一个厂矿为什么会衰败,还是问一个医生为什么会成为一个人人最尊敬的人,还是问个体户为什么没有发财,还是问一个国家四十年来为什么会有这么剧烈的变化。我觉得这个“为什么”非常地普世。

很多人会说你们这本书有意思是因为说东北,我觉得地域性有的时候是被扩大了的。其实很多文学作品是致力于把它普世性的那一面挖出来。你刨掉故事最特殊的那一面,你会看到它底下作为底色的人性是很相似的。我觉得读者如果能够看到那个底色的话,他对这本书就会产生认同。

何雨珈:杨樱一直在提有的时候做一个选题,你要想这个选题值得不值得一直挖下去。我觉得理论上是,每个人的故事都值得记录。

我看那些非虚构作品,包括我看《重走》,很多时候带给我的感动,我觉得文字是最有力量的东西——我们的建筑会消亡,我们的肉身会消亡,一切的物质的东西都会消亡,但是文字、艺术这些东西,它即使是以《华氏451度》那种方式,它还是会留存下来的。

如果张医生和王医生没有杨樱和伊险峰老师去记录、采访,他们的故事可能就淹没在大潮当中了。但是形成文字之后,我可以从他们身上看到大时代的发展,看到他们个人的家庭史、奋斗史,包括他们的母亲也因此有了姓名,那么“社会”的母亲,那么鲜活的母亲。所以我觉得记录本身就很有意义了。这是阅读所有优秀非虚构文学时候的看法。而且很多时候我觉得现实给虚构做了一个对照,有时候你只要一想到“哇!这是真的事情呀!”就会觉得浑身起鸡皮疙瘩那种感觉。

伊险峰:在杭州聊《张医生与王医生》这本书的时候,有的人就说你找的张医生、王医生,是不是碰巧了,你写的是两个医生,最后你才写成了这本书的样子?然后我就很认真地思考,我认为不是这么一个事。不管怎么说,这四十年他们面对的东西,东北衰落也好,沈阳下岗这个事也好,最终中国四十年改革开放整体上还是往上走的状态。即使他们遇到很多问题,但是他们生活本身还是提高的,这个底色是不会变的。可能在写张医生、王医生的时候,我的重点是在他们工人阶级家庭背景里面,他们自己有一个很隐忍的部分,然后自己个人努力的东西可能会更强一些。但是整个社会大的趋势是不会变化的。

我们做非虚构,就跟杨潇重走西南联大西迁之路是一样的,决定做与不做的关键之点,在于这个东西是不是应该让更多的人知道。这可能就是有无限可能性的非虚构应该做的一件事吧。

整理/雨驿

编辑/王静