爱美之心,人皆有之。近日,一项考古研究成果为此提供了一份佐证。在陕西一处春秋时期男性贵族墓里,科学家和考古学家们经过研究,发现墓里一个微型铜罐内的残留物为美白化妆品。这既是中国迄今最早的男性化妆品,也是中国已知最早的面脂,将中国先民制作美容面脂的历史提前了1000多年。在变美这件事上,古代的男人们向来是费尽了小心思。下面就一起来看看,古代的“花美男”们都是怎样炼成的吧。

刘家洼出土的铜罐

男人肤白貌美不仅能当饭吃,关键时刻还能救命

说到古代男人的爱美之心,相信很多人都会想到高中文言文必背篇目《邹忌讽齐王纳谏》,用今天的流行词来说,那句著名的“我孰与城北徐公美?”最早彰显了古代男性的“容貌焦虑”。事实上,目前考古发现的最早的化妆用具是男性用的,它就是湖北枣阳九连墩一号楚墓出土的“便携式”梳妆盒。盒内有铜镜、木梳、刮刀、脂粉盒和小木梳,盒子的上下各装有一个可伸缩的支撑。论装备之齐全和精致,大有现在的婚礼跟妆师的派头。

俗话说“一白遮百丑”。古代美男子的首要标准就是皮肤白,最好能达到“肤色白皙,宛如珠玉”的程度。要想白,涂粉(古称“傅粉”)是最简单直接的了。美男子除了皮肤要白,还要“面若桃花”,所以要抹点胭脂,相当于打了腮红,这就是古代所说的“傅粉施朱”。

到了秦代,男子化妆除了涂脂粉,主要是在胡须和发型上下功夫,这从秦俑的胡须和发型式样可以看出。首先,秦人十分钟爱胡须,他们的胡须样式繁多,包括络腮大胡、长须型、犄角大八字胡、双角自然下垂的八字胡、矢状小八字胡、板状小八字胡等等。其次,他们的发型更是五花八门,但无一意外都梳理得整整齐齐。仔细观察可以发现,秦俑的头上还扎有发带、发绳和发卡。发带的质地非常轻软,像是丝织品,颜色大都是橘红色或朱红色;发绳用三股线拧成,颜色以朱红色较多;发卡则多是正方形的,看起来像是白色的骨制品。

在汉代,除了铜镜、梳、篦之外,许多男性墓中也随葬有丰富的化妆用具,且占有相当大的比例。在西汉前期,发现化妆用具的有35处,然而只有8处是女性墓葬,西汉后期的情况也类似,发现化妆用具的有49处,只有6处墓主人是女性。男性化妆风气可见一斑。

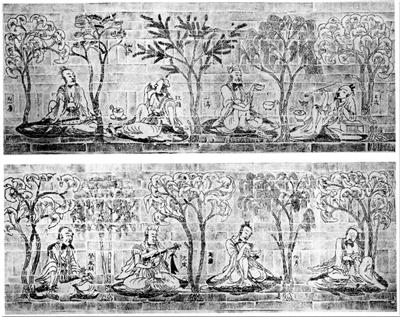

马王堆三号汉墓出土帛画《车马仪仗图》

著名的马王堆汉墓也出土有大量的化妆品,其中三号墓的主人为辛追夫人之子利希,墓中有一幅帛画《车马仪仗图》,图中的卫士都以白粉涂面,用墨线勾画五官。西汉惠帝年间,郎侍中等官员上朝时,都要戴着插有雉鸡羽翎、贝壳装饰飘带的帽子,脸上还涂着白色薄粉。

在汉代,男人肤白貌美不仅能当饭吃,关键时刻还能救命。据《史记·张丞相列传》记载,丞相张苍犯了该杀头的大罪,依法该处腰斩。按律,施刑时要让罪犯裸身趴下,这一趴下不要紧,一下子把张苍的身材优势暴露无遗——“身长大,肥白如瓠”。张苍有多高呢?史料记载他大概有八尺高,差不多相当于现在的一米八五。最重要的是,他全身都白白胖胖的,形似瓠(栽培历史非常悠久的一种植物,种子排列整齐,色泽洁白)。一旁的监斩官王陵感叹于他的美貌,觉得这人肯定不是凡人,竟然成功说服刘邦赦免了他。

虽说男人抹粉早就不是什么稀罕事,然而东汉顺帝时的名臣李固却差点因此掉了脑袋,真是“成也抹粉,败也抹粉”。原来,这李固是位眼里容不得沙子的耿直之臣,因此在朝中树敌无数。他的死对头梁冀诬陷说他在先皇出殡、所有人哭得鼻涕一把泪一把的时候,竟然从容淡定地抹起了粉,并且“搔头弄姿”,一点伤心的意思也没有。虽说这是污蔑之词,但也可以推测这位李大人平时应该没少涂脂抹粉,否则怎会被对家拿这点做文章呢?

作为“底妆小王子”,何晏的定妆技术也超强

男子化妆最为兴盛的时期,便是魏晋南北朝了,在那个盛产美男子同时狂热追求美的时代里,男性不化妆才是奇怪的。《颜氏家训》中记载:“男子傅粉之习,起自汉魏,至南北朝犹然也。”

那个年代的“底妆小王子”非何晏莫属。何晏,字平叔,曹操的义子兼女婿,魏晋玄学的创始人之一。何晏不仅引领玄学潮流,在美妆界也是“扛把子”。据《世说新语·容止》记载,他“美姿仪,面至白”,“粉白不去手,行步顾影”,成天兜里揣着化妆品以便随时随地补妆,还时不时地对着自己的影子如痴如醉,人称“傅粉何郎”。

唐代孙位《高逸图》

当时的曹魏政权以傅粉为“家风”。同样是傅粉,凭啥你何晏就能傅出花来?这其中最不服气的就是魏明帝曹叡(曹丕之子)。这是一位心机男孩,为了一探究竟,也或许就是让何晏当众出丑,曹叡在一个大热天里把何晏叫到跟前,赐他一碗热气腾腾的面片汤。何晏当场吃得大汗淋漓,用衣袖擦去脸上的汗。让曹叡意料不到的是,何晏一点粉都没有掉,皮肤还更加白里透红了。或许何晏用了什么神奇的定妆技术,或许当时就有了散粉,也未可知。

曹操的另一位儿子曹植也是一位化妆达人。曹植的偶像邯郸淳第一次去拜访曹植时,正是大暑天。曹植刚洗完澡,此时宾客都已入座,而他却不慌不忙地开始傅粉化妆,接着给大家来了一套“达人秀”,什么胡舞、跳丸、击剑、单口相声,才艺大礼包悉数奉上。

傅粉毕竟是治标不治本的,所以魏晋的美男们也不忘认真护肤,比如嵇康就喜欢在脸上涂面药,也就是护肤霜。据说嵇康即使喝醉的时候,脸看起来依然像玉山一样,可见功效不一般。为了变美,男人们脑洞大开,名列四大美男之一的卫玠自己研制了“化玉膏”(类似现在的洗面奶),并且自己动手把芹菜捣成泥,敷在脸上做面膜。

除了白,魏晋士人对香也有很深的执念,只不过他们那时可没有男士香水,而是用熏衣来代替。所谓熏衣,就是在香炉或者熏笼里点燃香料,把衣服熏香。这些香料不仅奇香无比,还非常名贵,都是从西域南海诸国进口的,比如甘松香、苏合香、安息香、郁金香等。后来,熏衣演变成了佩戴香囊,东晋名将谢玄年轻的时候就“好佩紫罗香囊”。

在熏香界,能够与何晏齐名的,要数西晋的著名美男韩寿,宋代欧阳修的《望江南·江南蝶》曰“身似何郎全傅粉,心如韩寿爱偷香”。韩寿是西晋武帝时重臣贾充的下属。有一次,他到贾充府上做客,没想到贾充的小女儿贾午对他一见钟情,于是让奴婢邀请他半夜翻墙幽会。当时正好有西域奇香进贡朝廷,武帝只将这宝贝赐予了贾充家。贾午深爱韩寿,竟偷来这奇香送给了自己的心上人韩寿。韩寿用了之后果然“芳馥万分”,因此被贾充察觉,只好成全了二人的姻缘。

另一位大美男潘安在历史上曾留下“掷果盈车”的典故,据记载潘安不仅束发修鬓,衣饰讲究,镜不离身,还喜欢佩戴着香囊。他每次出门,便有“粉丝”闻香味而至,经常是把他驾的车围得都走不动,连老妇人也为之着迷。

从秦汉到魏晋,男性审美逐渐转向中性化,并且日趋女性化,过度追求美、白、瘦,一度导致审美的病态化,这是魏晋士人“越名教而任自然”的真实写照。到了南北朝后期,男人对容貌的过分重视逐渐引起争议。北齐的颜之推就站出来强烈呼吁大家不要三观跟着五官走,他在《颜氏家训》中说:“梁朝全盛之时,贵族子弟,不学无术……无不熏衣剃面,敷粉施朱。”到了武则天时代,对男子化妆的抨击愈发强烈,“油头粉面”成了对男子化妆的贬称。

《竹林七贤与荣启期》砖画拓片

在试用护肤品方面,张居正是一位合格的“美妆博主”

和前朝的花美男比起来,唐代男士对护肤显然更上心,口脂、面药是最基本的护肤品。

“脂”来源自动物身上的脂肪,可以护发,也可以涂脸、嘴唇,防止皴裂。脂的制作技术,在唐代大有提升,开始使用植物性染料,混合蜡、蜜、沉香等昂贵材料,滋润又有香气。包装也有了改进,唐代以前的口脂,一般都是装在盒子里的,使用时,需要用唇刷刷于唇部,并不方便。唐代时,口脂有了一定形状,呈管状,做好的口脂被装进竹筒里,凝固之后导出,切成均匀的长度,与现在的口红基本相似,只不过那时男士所用的口脂是无色的。

唐高宗是一位护肤爱好者,经常把上贡的口脂、面脂等,挑一些赐给他非常器重的“北门学士”。高宗的女儿太平公主在护肤方面也颇有心得,史料记载她有个用桃花混合鸡血做成的面药方子(类似现在的面膜),用后面白如雪,艳如桃花。武则天知道后,迅速把这方子赏给了群臣。

楚墓脂粉盒

从宋代开始,由于程朱理学的兴起,受“存天理,灭人欲”的道德制约,男人化妆的风气渐渐衰弱下去。脸追求返璞归真,头发就成为唯一可以折腾的地方,簪花盛行。簪花,是古时的男子用时令鲜花或金银、绸绢等,制成假花插于发髻、鬓角或冠上。男子簪花在南北朝时期的梁国就出现过,受到西域和印度的影响。宋代,文官制度发达,簪花之风更加普及,且礼仪化。簪花有多流行呢?简直到了随时随地的程度,男士们在赏花饮酒之余,会“折花歌以插之”,摘了朵花就往头上戴。特别是到了大典、佳节等重要场合,公卿百官骑从卫士无不簪花,牡丹、芍药、蔷薇……在男人们的头上竟然开放。经历元蒙政权后,文人地位急剧下降,男子簪花被赋予了歧视的内涵,此后很少出现了。

明朝男人依然爱美,三天一沐发,五天一沐浴,保持头发黝黑油亮。当时男子流行的服饰颜色一改宋朝的清雅,经常穿粉红、鹅黄等“少女色”的衣服。明代的时尚达人,首推的是万历年间的内阁首辅张居正。沈德符所写《万历野获编》里的“士大夫华整”记录,张居正对穿着很讲究,穿的衣服一定要“鲜美耀目”。而且,他每天都要美容、装扮,“膏泽脂香,早暮递进”,化妆品、护肤品就这么源源不断地送入张大人的府邸。为了美,他倒也不介意当小白鼠,有一位“美妆博主”的充分自觉。

明代陈洪绶《升庵簪花图》

张居正的喜好带动了京城时尚潮流蓬勃发展。当时有一位叫许宏纲的著名清官,不过,真正让他出圈的不是清廉,而是美。据说这位老兄年过五十了,还喜欢把自己打扮得很香艳,每次上朝或者出行,都穿着时髦,还涂脂抹粉,人离得老远,同事和下属们就能闻到他身上的浓郁香味。

这本书中还写到了作者沈德符的好友沈思孝,十分重视自己的仪表,哪怕一根胡子也要打理好,“整鬓修容,老而弥甚”。最让人惊叹的是,他随身带着肥皂之类的洗涤用品,一天要洗几十次。这恐怕不只是爱美这么简单,应该属于重度强迫症或者洁癖了。

人人都有追求美的权利,然而像魏晋士人那般过分注重自己的仪表,甚至于对容貌有了过深的执念,就是不明智也不值得提倡的行为了。其实,内在美和外在美同样重要,在变美的同时,更重要的是修炼自己的心性。

文/北京青年报记者 陈品

编辑/韩世容