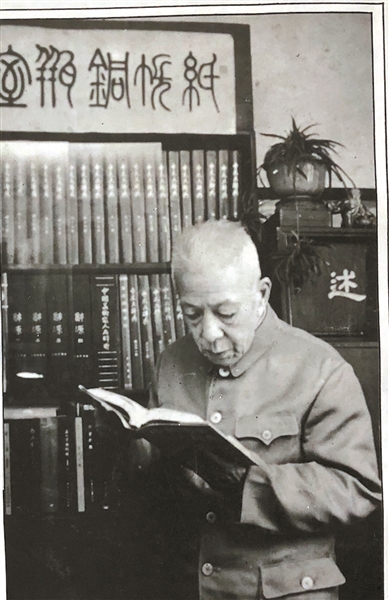

郑逸梅是著名掌故家,18岁起便在报章上发表文章,98岁去世当天,仍坚持写完7000字长文《画家潘天寿》最后部分,80年间共发表2000多万字的文稿。小说家徐卓呆、姚民哀称他是“补白大王”。学者马大勇、王俊杰则认为:“现当代文学史上擅长小品文的名家极多,就我们的主观阅读感受而言,似可推郑逸梅、梁实秋、汪曾祺成就最高,堪称现代小品文的‘三驾马车’。”

郑老去世已33年,《郑逸梅日记》(上海大学出版社,2025年8月)终于出版,该书的文史价值自不待言,但更重要的是,它呈现了一个不同的郑逸梅,引人深思:“小品文”这一发端于晚明的重要文体为何渐行渐远?当代写作者为何难接续?那种骨子里的恬淡,如何修炼成功……

写稿只是他的副业

“人淡如菊,品逸于梅。”这是南社元老高吹万集句并题写给郑逸梅的对联,巧妙嵌入他的本姓和笔名。

郑逸梅生于1895年10月19日,本姓鞠(菊),父鞠震福“营米业”,3岁时,“邻居失慎(指火灾),家室遭殃,贫无立锥,便依靠外祖父(郑锦庭)维生”。郑锦庭仅有一独子,早逝,郑逸梅被过继为孙,名愿宗,字际云(郑逸梅的独子郑汝德称,郑逸梅过继后,改名为郑隆)。

郑逸梅在自传中说,郑锦庭自幼失荫,没上过学,靠自学“能阅看通俗小说”,受其影响,郑逸梅四五岁便开始识字,小学时,“同学们总是闹着玩,捉迷藏、踢毽子,甚至扭斗,我却读我的书,从不参加”,深得老师赞许。中学时,国文老师程仰苏频赞“我的作文为‘简洁老当’,这给我以后写作,不枝不蔓,打好基础”。

1913年,18岁的郑逸梅向《民权报》投了一篇译稿,竟被刊载,且列为甲等稿,编辑亲自写信“如此文章,多多益善”,郑逸梅从此成该报长期作者,《民权报》停刊后另出《民权素》月刊,专给郑逸梅设专栏“慧心集”。

《民权素》派生出《小说丛报》,《小说丛报》又派生出《小说新报》,徐枕亚、李定夷、许指严、贡少芹、刘山农等编辑去各报后,都向郑逸梅约稿,因“我喜写短短的小文章,最适宜填补空白面”,一时间,《游戏世界》《半月》《紫罗兰》《礼拜六》《明报》《新新日报》《上海繁华报》《笑画》《最小报》《心声(半月刊)》《快活(旬刊)》《星光》等媒体上常见“逸梅”,时人称为“无白不郑补”。

撰文只是郑逸梅的副业,他的主业是教书,曾自嘲:“爬了一世的格子和吃了一生的粉笔灰。”

郑逸梅主编过几份报纸,最著名的是《金刚钻报》,专挑战当时上海最著名的小报《晶报》,取“金刚钻能克晶石”之意,该报后成上海小报“四金刚”之一(《晶报》《金刚钻报》《福尔摩斯》《罗宾汉》)。郑逸梅还在但杜宇的电影公司里工作过,负责给无声电影配字幕。

他也在红尘中苦苦挣扎

作为“海上闻人”,从《郑逸梅日记》中,却看不出风云气象。

这可能是原文散失太多。据郑逸梅的孙女回忆,郑逸梅写日记“十数年间未曾间断”,本有10多册,1966年之后仅发还3册,只剩“1953年—1956年”和“1960年—1961年”8年内容,上世纪80年代后另存2册(1981年、1982年、1985年、1986年),并辑郑逸梅1927年—1929年有日期的文章,汇成《郑逸梅日记》。不足原作半数。

但更大的可能,是郑逸梅压根无“风云气”,在时代变幻中,他有一份难得的淡泊与从容。据他的独子郑汝德回忆,郑逸梅多年藏书被没收时,拉了七卡车,郑逸梅却开玩笑说:“我现在是真正学富五车,无书不读了(意思是没书可读了)。”

时人常有刻板印象,认为只有出身富家、无工作与生活压力的人才能淡泊从容,从《郑逸梅日记》看,他显然不在其中。

郑逸梅不富裕。他曾说“我在继承财产方面,郑鞠两姓,均未享受分文”。1954年1月18日,郑逸梅记“家用罄乏,向校方借十万元”,可能因1天前“子鹤(即独子郑汝德)新制一大衣,价八十万元”,一件大衣竟让他“罄乏”。为儿子结婚,同年8月1日,郑逸梅又向友人借100万元。

郑逸梅藏名人书信、字画和旧书,均属“穷人级藏品”,友人互赠而来。

工作压力很大。虽年近六十,仍常一天上3节课,回家还要备课,一周仅休一天。1960年,郑逸梅任陕北中学(今上海晋元高级中学)副校长,参加政治学习、行政学习等,常“至十一时始抵家,晚饭枵腹如此,又无从购食,甚感苦闷”。该年2月9日至29日,郑逸梅9天晚9点后才回家,其中5天晚10点后才回家。

生活压力也大。自1955年8月28日起,60岁的郑逸梅频记“晨起购菜”“抱有慧(孙女)”,他的耳根不清净,日记中有“晨起寿梅(郑逸梅的妻子周寿梅)又复噜苏”“午饭后寿梅要予侍奉汤药,嫌不周到,予即外出避之”。家务事也让他烦心,1961年1月30日,“又电灯损坏,招一电工修之,化八角,不料被窃一灯泡去,人品之恶劣如此”。

四个习惯 滋养出淡泊从容

郑逸梅为何能修炼出一颗超凡的心?从日记看,四点让人印象深刻,即:喜与朋友往来,喜书信往来,喜读书,少抱怨。

郑逸梅的孙女郑有慧说:“其实他老人家一生中最为有趣的事情是交友。20世纪30—40年代时,他备了好多本通讯录,以姓氏笔画为序,用查字典的方式来记录。以至于到70年代末80年代初,我父亲(指郑汝德)又为他老人家编排了一本新的通讯录(不包含60年代之前的朋友),里面登录的新朋友有数百位之多。”

以1960年1月28日(春节)至2月8日的日记为例,两天晚10点后才下班,郑逸梅仍与25位朋友见了面,还参加了一次赛诗会。

1961年,郑逸梅见朋友的次数减少,但往来书信不减。以1月11日至1月31日计,共收信19通,寄信14通,几乎每天都有信。郑逸梅读了《我的前半生》后,认为书中所记傅杰与唐石霞离婚的细节,与自己听到的、史料记载的不符,去信求证,最终因“无法投递”被寄回。

郑逸梅每日必读书,以1954年8月为例,上海天气甚热,郑逸梅甚至“夜极热,裸睡”,但还是读了《石遗室诗话》《花月痕》《辰子说林》《中国文学史略稿》《蝶野论画》《紫桃轩杂缀》《雪生年录》《倏游浪语》《今传是楼诗话》《宋词通论》《朴学斋丛书》《对联话》共12本书和唐诗,另有《小说丛报》《中和月刊》等杂志,备课阅读不在其中,还手录了《梅庵散记》《海藏楼集》《历代名人生卒年表补》,这些都在上课、写作之余完成。

《郑逸梅日记》少激愤语,即使下班晚,也只记肚饿,购卷心菜,一次只许二两,亦无评论,月底家中粮食不够,他也只是冷静地记为晚餐食粥。在日记中,常有啖枇杷、啖糖胡桃、啖福橘等“口福得满足”的记录,偶有一次似不满,记为:“啖西瓜,不甜。”

突破现代困境 多看郑逸梅

在《晚明小品的现代回响:以郑逸梅、梁实秋、汪曾祺为中心》一文中,学者马大勇、王俊杰指出,“小品”之名,本于佛学,晚明出现一批以“小品”命名的散文集,它们不只体量小,更重要的在于像佛经那样,“详者为大品,略者为小品”,小品虽略,内含大道。文学上的小品同样,它也承载着文学的本质美,即“性灵”。无“性灵”的精神,即非小品文。

郑逸梅善写小品文,一般认为,“因平时爱读《世说新语》之类的笔记小说,自己也喜仿照那种文体”。

其实,小品文在清代饱受批评,认为“文章衰弊,莫甚斯时”。民国初期,许多作家写小品文,周作人便认为,胡适、冰心、徐志摩的作品近公安派,“清新透明而味道不甚深厚”,俞平伯、废名的“难懂而有好处”,像竟陵派。林语堂、冰心、施蛰存、刘大杰等都写小品文,可是怎样才能写得更好?

马大勇、王俊杰认为需四点:“第一,长寿,长寿才能观人阅世,其掌故才有价值;第二,记忆力强,其掌故可信度才高;第三,交游广泛,见多识博,掌故的‘面儿’才能铺开格局,而不局限于狭小隅限;第四,存心厚道,叙事论人才能不偏颇,少成见。”

郑逸梅恰好契合这了四点。

在没有互联网的时代,信息主要靠阅读,而信息之上的智慧、趣味、品格、修养等,靠真实的人际交往与个体的悟性。大多数掌故家的记忆力惊人,而郑逸梅自认记忆力很差,事事靠亲历或朋友的遭际。

郑逸梅是那种温柔醇厚的老一代人物,他们在茫茫人海中建立了清晰的自我,找到了有趣的心灵,练就了懂美的眼睛,最终汇成内心的仁厚,并以“忍者寿”的方式绽放。晚年很多人问郑逸梅的长寿秘诀,他的回答是:“别人以为药补不如食补,我认为食补不如神补。”所谓“神补”,即指精神上的,如终日工于心计,焉得长寿?

在获取信息越来越容易的时代,真实的人际交往正在萎缩,有信息而无智慧,有情感而无仁厚,渐成现代人难以逾越的困境。而这本跨越60年的书堪称一剂良药——不论生在哪个时代,不论遭遇多少艰难,你都能找到属于自己的那份淡泊、从容和意义。

文/唐山

编辑/李涛