透明的红色玻璃橱柜内,一家文创店用图案拼出来的字形各异的十个福字,吸引路人入内;街边满墙花朵和灵动艺术墙绘,在一片青砖灰瓦朱红大门的映衬下,与胡同融为一体,引来游客争相拍照;另一端,自带瀑布墙幕的书店里正放着慢摇的音乐,客人点上一杯饮品,放空自己享受慢生活……这里是西城区法源寺历史文化街区,以烂缦胡同为代表的老胡同群,成为北京新晋的“网红胡同”,正上演传统与现代、文商旅体与社区街坊的和谐共生。

游客漫步在烂缦胡同,可以感受到胡同里的新旧交融

热搜关键词·南城最出片的胡同

北京的老胡同里,总藏着别处遇不到的闲情逸致。这其中,烂缦胡同可算是“新晋网红”,它被网友称为“南城最好出片的胡同”。在这里,游客可以避开人潮,自在悠闲地来一场“北京最浪漫、最可爱的City Walk”。

今天人们漫步其中,可以看到胡同里的新旧交融,在盛满烟火气的胡同街巷背后,依然能感受到名人荟萃的文化底蕴。

打卡胜地 随便一个场景都能出片

烂缦胡同位于法源寺历史文化区中部,是街区中最主要的一条南北走向的胡同,北起莲花胡同,南至南横西街,长度约360米、宽度约5至8米。近年来,通过持续开展渐进式的有机更新,这条老胡同焕发了勃勃生机。

走进这片胡同区,第一感觉是干净整洁、古色古香、文艺范儿十足。一面“会馆文化”金属墙上鲁迅经典语录等用红铜镌刻其上,绍兴会馆、江苏会馆、粤东新馆等会馆名称,以及部分会馆旧址所在地的方位指示,彰显此地的文脉传承。

胡同内绿植掩映的白色金属拱门装饰,随处可见的花朵装饰,整齐摆放的铁艺桌椅,让这里看上去更像文学作品中的神秘花园。烂缦胡同给游客带来的惊喜,还藏在一处处的细节中,不论是“拴”在路边的卡通造型小狗,还是立在灯杆上的鸽子造型雕塑,抑或出现在屋脊上的卡通猫猫头,还有那“开”满山墙的“花朵”,藏在院中的巨型“玫瑰花束”,绘满墙壁的紫藤,让人应接不暇。

“打卡胜地,随便一个场景都能出片,谁能分清我是在老北京的胡同,还是在猫猫主题乐园,或者欧洲的文艺小镇。”游客董小姐表示。

除了处处巧思,这里还是潮玩爱好者的好去处。在“元创小院”,冰箱贴能展示出“福”字的十种写法,北京地图也能用各种本地美景拼成。在“小马撒欢”,老板绝对是鲁迅先生的“铁粉儿”,店里不仅可以买到全套先生周边文创,兴之所至更可以用店内的老式钢琴演奏一曲。“大德书院”外墙的“穆桂英挂帅大猫”极其吸睛,书院里更是内有乾坤,古色古香的建筑以及阅读空间,让文化气息在胡同里再上台阶。

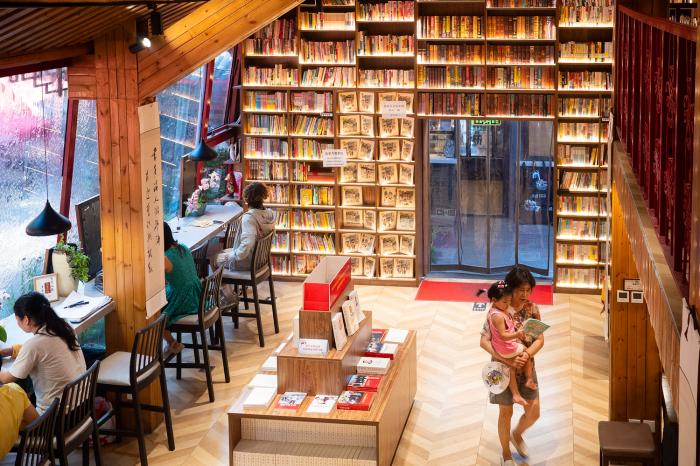

烂缦胡同南口的“十千”咖啡馆则是另一处人气聚集地。暖黄灯光映着青砖外墙,木质吧台前的熟客占七八成。隔壁的“宣南书店”更是自带文化属性,可以在店内阅读的书籍铺满了直通到房顶的书架,形成了名副其实的“书墙”。外墙被改造成水幕,引入更多自然光线的同时,让曲水流觞有了更现代的意境。

“漂亮、安静,跟我们逛过的所有胡同商业街都不一样。”一位慕名而来的北京市民感慨,“这才是旧时文人、艺术家扎堆儿的胡同应该有的样子。”

改造创新 杂乱的老胡同变身文艺胡同顶流

8年前的烂缦胡同并不是现在的模样,早些年狭窄、逼仄、杂乱的样子,如今还能在胡同各个院落前贴出的老照片中找到痕迹。

与许多街区先腾退再改造的胡同不同,烂缦胡同率先改造的是市政基础设施:雨污分流系统让环境更洁净,胡同空间宽度从3米恢复到6-8米,重现敞亮。

“让市政改造先行,整体氛围宜居了,文化才有生根的土壤。”负责法源寺街区改造的宣房大德公司相关负责人胡先生表示,从2018年启动改造,法源寺历史文化街区采取呈梯次、分阶段推进的策略:先从市政的基础设施改造,再到街区交通改造、试点院落改造,然后再是腾退院落的改造。在改造中保留传统院落格局,避免大拆大建,同时植入便民设施,改善生活条件。基础设施的改造也为商业开发提供了必要条件。

“在改造过程中,我们也吸引知名设计师和设计团队,举办设计周活动,将这些创意和艺术装置都用在了胡同改造上。”根据法源寺寺庙中的猫以及平房区居民喜爱养猫的习惯,猫咪形象通过壁画、浮雕、版画、雕塑等不同的设计出现在胡同各处。

而谐音“浪漫”的烂缦胡同更是引爆了设计师的灵感,“飘浮”于树间的桃心与铺满山墙的“玫瑰”,让这里成了社交媒体上文艺青年们的必打卡之地。

在招商时,优先引入设计师工作室、文创店等安静的办公业态,与同院居民实现建筑共生、居民共生、文化共生。

“我们在改造过程中也摸索了这个片区的文化底蕴,会馆文化在这里非常盛行,我们不仅发掘保护了其中一部分,还让历史建筑在功能重生中焕发活力。”胡先生表示。

在他们的努力下,“宣南会馆文化”在此复兴。清嘉庆年间的江宁郡馆变身为“红色会客厅”,既保留四合院的传统格局,又承载读书会、非遗工坊等现代社区活动。居民在此议事,游客在此品读历史,老空间被赋予新时代文明实践阵地的全新使命。

全新样板 优化商业空间重织社区关系

“不仅是游客喜欢,我们自己的居民也喜欢。很多居民也享受这种环境,不仅自发维护,也更愿意让更多的人了解自己的街区。”一位居民表示。法源寺文化街区的改造不只是物理空间更新,更是社区关系的重新编织,利用零散空间优先植入便民商业及文化服务设施。

位于胡同南口的“花韵·丁香文化主题酒店”,改造成中式庭院的公共空间对社区居民免费开放,这些都丰富了居民的闲暇生活,提高了居民的幸福感。位于烂缦胡同南口的宣南书店24小时营业,店内提供大量免费阅读的空间供附近居民使用,还不定期举办北京民俗、非遗的研学活动,推广北京传统文化。

以烂缦胡同为代表的法源寺文化街区的改造,本质是对城市文化DNA的重新编译。烂缦胡同的蜕变背后,是政策系统性的支撑。西城区将烂缦胡同定位为“传统与现代交融的公共文化新天地”,纳入文明创建重点工程。《法源寺历史街区核心区保护规划》根据项目定位、保护要求、改善居民生活条件的要求,对便民服务设施、文化业态、商业业态、公寓业态的业态比例进行了限制,更深层的机制创新在于“政府-企业-居民”协同治理模式。

在这种三元共治结构下,法源寺历史文化街区以“自持运营”“合作共营”“租赁运营”“社区共建”的四种运营方式为基础,通过孵化品牌、联动企业、租赁收益、反哺街区形成法源寺街区大运营模式,提高商户运营效率。大德公司打造了“红色会客厅”“赶考书院”“光明磊落会客厅”等一系列的会馆,恢复了“宣南会馆文化”。同时,在街区植入了“宣南书店”“广德楼文化空间”“大德书院”等文化空间,丰富了胡同底蕴。这些努力使得“烂缦胡同景观升级和试点院改造项目”获得2023年北京城市更新“最佳实践”。

老城改造的密码,或许就藏在这三重奏的和鸣里:当政策为历史空间松绑,让商业流量反哺文化传承,沉睡的文脉便自然苏醒,居民和游客共享美美与共。

统筹/余美英

文/北京青年报记者 张鑫

摄影/北京青年报记者 李娜

编辑/刘忠禹