主题:时代之响与人间生活——《云落》新书首发式

时间:2024年6月1日下午两点半

地点:北京SKP 4F RENDEZ-VOUS书店

嘉宾:李敬泽 著名批评家、散文家

格 非 著名作家,清华大学教授

张 楚 著名作家,《云落》作者

主持:魏冰心 凤凰网读书频道主编

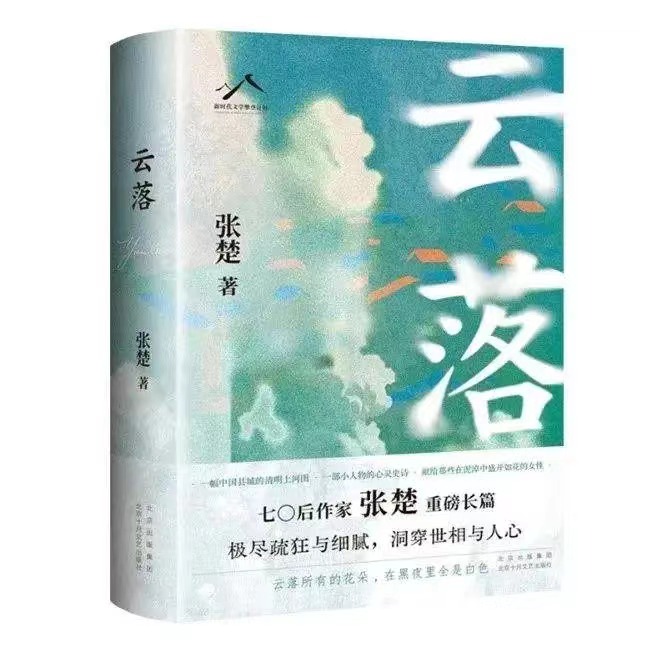

《云落》是70后作家张楚的首部长篇小说。云落,也是一个县城的名字。

在这部小说中,张楚写出了土壤的腥腐、云气的氤氲以及花香似有若无的猛烈,写出了中国县城的生态,写出了平凡的世界中普通人的扭结与挣扎、美好与良善。

每个貌似庸常的人物,其实都是微小的神灵

格非:张楚是70后作家中的佼佼者,是受过现代小说训练的小说家。

《云落》很迷人,深邃、厚重,密度很大。对于其对中国社会的概括,我非常有同感。最让我感动的是作品里面的人物一方面栩栩如生、活灵活现,同时在他们身上能感觉到张楚作为一个作家的时代感、现实感,他对当今社会有很多重要的思考。

李敬泽:我从2001、2002年就熟悉作为作家的张楚。二十多年来他写了很多作品,都写得很好,但我感觉他始终关注的就是“云落”这一件事,他为自己虚构和建立起一个小宇宙——云落这座县城,中国几千个县城中如此平凡的一个,以及县城里所有这些人。

这里面没有什么大人物,都是你走在街上不会注意的人,在菜市场、按摩店碰见的那些人,在很简陋的旅馆里碰见的一个服务员……如此平凡、庸常的人,我读着读着,会感觉他们身上都有一些光芒出来,他们都是一些微小的神灵,每个人到最后,好像都有一个小星空在他身体里面。我很愿意跟着张楚在这样一个迷人的小世界里,结识这些庸常同时又是神灵的人。

魏冰心:张楚老师这么多年一直写中短篇,这次终于下笔写长篇,写作的契机和过程是什么样的?

张楚:写这部小说的念头可能30多岁就有了。印象特别深,有一次下乡到企业查账,喝了一点酒,就想:45岁之前写一部长篇。

到了2016年,因为我是一个拖延症患者,有一天我想:如果写的话,必须先在本子上把第一个字写下来。我就买了第一个黑色笔记本,在上面写了“樱桃”两个字,是主人公的小名。然后开始构建人物关系,做一些人物小传。

真正开始写作是2018年夏天,一直写到2022年4月份。写完开始修改,改到2023年10月份。感觉是一个漫长、你不知道什么时候要结束的自我折磨的过程。特别纠结矛盾,沉默和痛苦占了大部分,欢愉只是一小部分。

格非:第一次写长篇的作家,很少有人不犯一个错误,就是把长篇写成一个中短篇的放大,把中长篇的结构方式带到长篇里面来。但读张楚的《云落》,它长篇结构的宏阔感让我有点吃惊。

刚才敬泽说的我很同意,《云落》某一方面来说,是张楚对此前他所有创作的总括、总结,或者说一个中转,跟前面作品的联系性非常强。但在结构方面,又跟之前的中短篇完全不同。我特别喜欢的地方在于他写得非常大大方方,没有刻意去安排结构上的精巧、对位、对称。

张楚的文体和语言非常好,写中短篇时他是很有文体意识的作家。读完这个长篇,我感觉张楚其实是一个天生的长篇作家,他应该写长篇。

我另外很喜欢的一点是,整个作品非常饱满。里面花花草草、衣服牌子、饭店的名字、所有东西的制作过程、人物的来历,没有一个地方有遗漏。这种饱满感增加了长篇结构浑然一体的感觉,很自然,看上去特别舒服。所以我说它密度很大,是巴尔扎克式的那种长篇。

另外,张楚一直有意识使用复调结构,不同人物承担不同功能,这个非常好。不同的人物放进去,每个人物都尽可能饱满,来构成一种特殊的关系,使得这个作品有一个长篇小说浑然一体的壮阔感。

格非

所有的鸟都有名字,所有的花和草都有名字

李敬泽:有的小说你翻不到10页就知道这是有结构的,这个作家已经给你摆好了架势说“我这儿有一个复杂的、深思熟虑的结构,你必须欣赏我这个结构”,张楚不是的。我是一个比较沉浸的读者,读《云落》时我沉下去了。但是你说它有没有结构?它作为一个长篇当然有,而且张楚的长篇结构是很独特的。

我们刚才一直谈他虚构出来的这个小宇宙是一个县城。我没在县城生活过,但我有时候去到县城或小城市,和朋友走在街上,走完我对这位当地朋友又羡慕又同情。为什么?从街头走到街尾,他要和十几个人打招呼,这就叫县城。

羡慕他,生活在一个如此熟悉的小世界里;同时又同情,我还是更愿意走在北京的大街上,谁也别搭理我,我也不搭理谁。某种程度上很多人逃出县城也是因为这一街的熟人,很要命的。

但是就张楚虚构的这个世界来说,我们能够意识到这个虚构者对他的世界有充分把握,这个人就是这个世界的一个熟人,是熟人在写这个小说,整个过程中你能强烈感觉到作家对每个人的知根知底。也许在小说的行进过程中,这些人会做出种种意外的事,但对于作者来说,它只是日常水平上的惊讶,从根本上是知根知底的。这样一种知根知底的县城式的叙事,其实在我们现在的小说中不是很常见。

所以这个小说的魅力就在这里。虽然我不是太喜欢也不太去想象我生活在那样一个县城,我住个小区都不希望出去遛弯跟一小区的人四处打招呼,这个很烦的。但是我特别愿意在小说中,在一个虚构的世界里去领会小说家对于他的世界的知根知底的讲述,这其实是蛮有意思的一件事。

刚才格非老师讲到《云落》的饱满,它确实每个人物都非常饱满,每个人物和他的世界也很饱满。比如一个人早晨起来吃什么,这个小说的一大特点,这是一个吃货的小说,你看他谈论起各种食物,每一顿饭都不放过。我以前谈过现代小说的一个特点,我们现在好多小说不吃饭,匆匆忙忙,在这些方面不留意。但是张楚不一样,每顿饭,甭管是隆重地吃,还是简单地吃,都很精彩。它是一个吃饭的小说。

同时,他为了让这个世界饱满,有一个巨大的博物的兴趣。这部小说里,所有的鸟都是有名字的,所有的花和草都是有名字的。他从来不肯说“那儿飞过去一只鸟”,他一定说那儿飞过去一只什么什么鸟;说到门前或者河边的花儿,每个花儿都是有名字的。这其实是艺术家花的功夫。

这个小说在这一点上非常特殊,我们现在很难找到这样的小说——在虚构的世界里,没有没有名字的,没有不被叫出来的,没有不是我熟识的。你可以想见,实际上他花了很大功夫,充分去建构这个虚构小世界的特性和饱满,每种食物有名字,每种鸟有名字,每种花儿有名字,当然每个人都有名字。所有这些效果加在一起,他真的建构了一个作为小说世界的一个县城,这特别能够见出一个小说家的力量。

李敬泽

去当一个旅行者、心理学家,去做一个他人生活的“窥视”者

魏冰心:我特别喜欢第三章,叫《罗先生的食与色》,写鹰抓野兔。想问问张楚,你怎么知道这个事情?好像你还专门到海边的盐碱地去“实习”。

张楚:一个小说家在创作长篇的时候,肯定会遇到各种各样、各行各业的专业性问题,它们是我们的知识盲点,让你感觉到自己是多么愚笨封闭的人。这时候就不得不去查阅一些资料,或者从网上搜索一些相关知识。你不得不变成一个博物学家,变成一个经济学家,你要知道这个县城的经济是怎么运转的,房地产商到底是怎么赚到钱的,小镇农妇偷情的时候心理状况是什么样的,在北方春天开的第一朵花叫什么名字,早上第一声鸣叫的鸟叫什么名字。

这些杂七杂八非常琐碎的知识,在日常我们并不会着重关心,但是写小说你发现它不是信手拈来的事情,你得做大量案头工作或者知识储备。如果从网上或者图书馆都查不到,只有一个办法,就是你自己去实践,你去当一个旅行者,你去当一个心理学家,你去做一个他人生活的窥视者。

刚才谈到打野兔吃的那一章,我自己也特别喜欢,写的时候就觉得肯定有朋友读到这里会很馋。里面写到一些我们本地的特色,包括逮野兔。海边有沼泽地,除了野草之外没有别的植物,是野兔的天堂。

我想赋予罗小军这个人物一些生活中的特点,比如他喜欢吃,很挑剔。我想到野兔肉。怎么打野兔?后来我朋友带我去实践了一次,我才知道是非常复杂的过程。

首先逮野兔得买一只鹰,最好是两三个月的雏鹰,因为老鹰比较难驯服。训练雏鹰需要两个月,这期间主人要跟雏鹰每天朝夕相处。晚上不让它睡觉,驯鹰的人也要跟它在一起,盯着它、看着它,最后它才会变成你的鹰。要把它训练成二斤六两到二斤七两之间的鹰,体重太大比如到了三斤,飞的时候就很困难,速度不能追上野兔;如果太轻,则可能逮兔子的时候被兔子一脚踢死。这是特别科学的一个活儿,实战时我只能是拿着竹竿荡草丛的角色。兔子胆子特别小,只要听到脚步声和杂草的响动就蹿出来了。这时候放鹰的人把绳子抻一下,鹰就飞过去了。你也不知道中间是什么样的搏斗过程,当我们跑过去的时候,一看兔子脖子已经血淋淋,基本上那时候兔子已经死掉了。我特别惊讶,因为鹰在逮兔子之前没有见过兔子,但是它知道逮兔子,这种本能特别有意思。

包括海钓也是。一个钓友带我去海边体验了一下,我发现他们是经验非常丰富的钓鱼人,之前我以为他们晚上就是吃个面包、喝个矿泉水,结果人家把装备箱打开,里面煤气灶、煤气炉、葱姜蒜、酱油等等各种调料品,把矿泉水往里一倒,把钓上的鱼简单处理一下开始煮,然后开始喝酒,喝完酒他们继续海钓。

我在帐篷里睡觉,因为就在堤坝上,帐篷离海面三五米,我老听到海浪击打堤坝的声音,半夜下起瓢泼大雨,我特别害怕海浪上来把我卷到海里。早上睁开眼睛,太阳已经开始浮出海面,景色极其壮美,没法用语言形容。朋友们也醒了,带着我去捡海螺,我一个也捡不着,人家一捡就是半袋子。

就是这种从日常生活中,用很笨拙的方式体验到的生活。让我感觉到生活各个角落的丰富性,同时我也感觉到另外一种生活方式。朋友们平时就这么生活,他们去打野兔、去海钓,以这样的方式度过时间。这也是一种对人生的选择。

张楚

县城里这些普通似乎没有光泽的人,是大的时代褶皱里真实的人生风景

格非:我读《云落》也时常恍惚,那么多博物学的知识、那么多具体细致的生活经验,还有那么多的地方掌故,这些东西哪来的?张楚怎么会知道这么多?比如一个公司的运营、跟银行之间的关系,后来我想起,张楚原来是税务官员,经常跟企业打交道。另外他是唐山人,对河北这一带县城包括一些小城市,会非常熟悉和了解。读这个作品的时候,这种世情的氛围感特别浓烈。

《云落》中人物行动的细节也特别丰富。我们有时候说一个作品“没有质感,写得很水”,就是因为“想当然”。别人就知道你这个地方偷懒,不敢写,糊里糊涂就给弄过去了。

张楚在某种意义上补了这个课。你可以质疑他这么写意义在哪儿,但是你不能质疑他为趋近、了解事物下的非常扎实的功夫。小说家当然需要有天分、特别重要的感悟力、才华,这些东西很多是天生的,是他的敏感性带来的。但是一个好的小说家也需要技艺方面的修炼,张楚在这方面让我非常尊敬。

李敬泽:前一阵子比较流行人类学家项飙的一个说法——“我们现代人很少关注我们的附近”。每个小说家的气质真的是不一样,有时候这种无以名状的气质可能决定他是什么样的小说家,我们以此来辨认他,喜欢他或者不喜欢他。张楚就是一个对自己的附近高度有兴趣、也高度有把握的小说家。

还有张楚小说的气息,张楚是善于从顶部或者善于从弱的方向上去理解世界、感受世界的。任何一个我们一般人眼中的弱者,到张楚那里都会变得饱满起来。他特别能够体会那些诗意的、弱的、不幸的、灰暗的,他对于那样的人生感受力特别敏锐和发达。

有的小说家天生强者气质,比如巴尔扎克。当然不是说巴尔扎克不写弱者,但是巴尔扎克写弱者永远是从天上写的,从人物关系、人物命运去写。而张楚特别让人难忘和喜欢的,或者我们常常被他吸引的,就是他这种弱者气质——他不是从天上看,他是从人生的底部去着眼。

魏冰心:张楚要不要回应一下两位老师的评价?

张楚:我肯定是非常赞同的,有一点不好意思。因为从小在一个县城里长大,关注的都是切近的身边的人。他们反抗命运的姿态也好、方式也好,都给我留下难以忘怀的印象,所以当我写作时,不由自主就会把目光投向他们。我很容易感受他们的欢愉、痛苦,他们的眼泪或者欢笑我都能从细部去感知。所以我写作会不由自主把他们作为主要人物去塑造和确立。

魏冰心:《云落》的主角叫万樱,在书里是以中年女性形象出现的,天青对她有一个评价:“她没有妇女那种水果萎靡的气息,像旷野的清风。”这个小说里除了天青以外,主要人物都是中年人,是不是因为中年才能够囊括人生的五味杂陈和你自己的生命体验?跟你到这个年龄有没有关系?

张楚:这肯定跟自己的成长有关系。这个故事结束时间是2016年,当你写他们的少年、他们的青春年华的时候,不由自主主人公的年龄就定下来了,基本是40岁左右。我倒不是刻意写中年人对这个世界的感受,他们被世界伤害,又怎么跟世界和解的过程,而是很自然的人物选择。

我个人觉得人跟时代,不管怎么样,你拒绝时代也好,反观时代也好,都是被时代牵引、羁绊的。县城里这些普通人、似乎没有光泽的人,我个人觉得他们也是我们时代的一个侧面,是大的时代褶皱里真实的人生风景。

魏冰心

在张楚的世界观里,没有什么是不可被救赎和原谅的

李敬泽:我觉得“中年叙事”是评论家生造出来的一个说法。其实不是年龄问题,而是我们日常说的“有故事”。你想想,一个人身上带着故事,他恐怕就不是初出茅庐,意味着在他身上已经有岁月的重量在那儿。

张楚年轻的时候也没写多少青春。一个身上带着故事的人,在生活中如意也好,不如意也好,已经带着生活和生命给他的伤痕,这样一个状态,始终是张楚凝视的境界。在这个意义上说,我们也可以说这天然就是一个所谓的中年叙事。已经在生命中有你隐秘的不能为人所知的,或者只能你独自承受的那个东西,这也是张楚作为小说家特别有感觉的。

大街上芸芸众生,我们脸上都有风霜,心里都有风霜,但芸芸众生走过去也没人关心你到底想着什么,或者你经历了什么。但这个小说家就有这个兴趣,他非要看到你已经满脸创伤,看看这个故事怎么回事,以及你要怎么在故事中继续走下去。包括在《云落》中也写了几个所谓的这些老板,其实都是滋味难与人言,他们的生命除了表面的一点小光鲜之外,都有一种内在的生命破败,以及在这种破败中这个人的那点微光、那点伤痕。这是张楚很厉害的地方。

魏冰心:我们今天的活动主题是“时代之响”。罗小军和他的叔叔万永盛之间有一个非常强的跟时代共振的感觉,我记得万永盛90年代中期汽修厂下岗,带着罗小军跑长途车;2000年基础设施建设风起云涌,他们去包工厂;美国次贷危机发生,万永盛看到商机要搞房地产,房地产起来他们成为风云人物。你在处理这两个人物的时候是对时代感有意为之,还是他们就这样自然而然来的?

张楚:我写的时候没有刻意想时代感的问题。就是随着人物路径的行进,一些事情自然而然发生了。时代的经纬对普通人的影响是潜移默化的,他们自己更多会想“明天粮食还能不能晒”这种切肤的、跟他们生活有关的点点滴滴。就是普普通通的人过普普通通的日子,时代发生巨大改变,他们的生活也被时代牵引,他们踉踉跄跄往前行走,行走过程中有悲伤也有欢乐,我把他们呈现出来,把人物塑造丰满一些就行了。

格非:我读《云落》多次想到《金瓶梅》,《金瓶梅》写的也是一个县城,清河县。《金瓶梅》里面所有的小人物心理都有一点邪恶,或者在瞬间会产生邪恶,那种心灵的波诡云谲在《金瓶梅》里到处可以看到。张楚《云落》里没有一个坏人,那些看上去不太好的人也都有非常感人的一面。我在想,张楚为什么始终不渝、坚持不懈地关注人性中温暖的部分?

李敬泽:每个作家的观念不一样。也许有的作家就是从善和恶的对立关系或者在这两极里理解世界和理解人物,这也可以出很深刻、很伟大、很有力量的作家。

有些作家眼里,南极是善,北极是恶。但是在另外一些作家,比如在张楚这里,恐怕没有南北极。不是说这个世界上没有善恶,而是他作为小说家,他不是从南北极去看世界的。在张楚的世界观里没有什么是不可被救赎和原谅的。一个人放在这里,张楚总是会想他身上可以原谅的地方在哪里。

某种程度上讲,做这样一个愿意原谅人的作家,一个作家的原谅人不是原谅就行了,你还得把它写得让人原谅,写得有可谅之处,或者写的这样的人终究不会完全地沉沦到地狱里,这需要作家有很强大的力量才能托得住。

摄影/罗晓光