这天,听余隆指挥纽约爱乐乐团演奏《走西口》,想起同欣哥。

他奶奶救过我父亲的命

同欣哥,河北饶阳县杨池村人,与我们家并不沾亲,却胜似亲人。

原来,同欣哥的姨奶奶和奶奶救过我父亲的命。

那是1942年,日军发动了“五一大扫荡”,就是电影《地道战》里看到的:冀中平原“抬头见岗楼,迈步登公路,无村不戴孝,到处是狼烟”。残酷环境下,部队将年少的父亲“坚壁”在献县方周村一户段姓大娘家。

父亲记得,“一天天还没亮,日军把村子围了,他们把男的绑在梯子上,倒吊着灌水,当街强奸女人,完了杀掉,村西头有个姑娘吓得拿锅灰往脸上乱抹……”

父亲说“高丽棒子”带着“鬼子”审这个审那个,中国话日本话都会。“审到我,坏了,我满口天津话,他一听,口音不对,就把我揪出来。我装着吓得大哭。大娘疯了一样扑过来,一把把我搂进怀里,‘哎哟,儿呦!是俺儿呀!’她紧紧抱着我,浑身在抖。村里人知道我不是这村的,却站出来证明:我们这里有下天津卫做买卖的,他是回来看娘的。‘高丽棒子’二乎了,再瞅瞅我,我才14岁,他觉得也不像个八路军,就把我搡了回去。大娘被踢倒,满嘴是泥,嘴角流了血。听说在邻村“坚壁”的一个小战士牺牲了,因为他个子高,口音不对。”

后来,献县大娘又带我父亲躲到饶阳县杨池村她妹妹、也就是同欣哥的奶奶家继续“坚壁”。同欣只小我父亲5岁,但从辈分上论他叫我父亲“叔”。那段时间,父亲和同欣哥一家人一起过活,一起度过许多个惊险日夜,直到大扫荡结束,部队来人把我父亲接回去。

父亲一辈子都念着大娘和她家人的好。50年代,父亲多次回去看望大娘。大娘去世后,父亲还带我多次回饶阳,听着同欣哥一声声地叫我父亲“叔”,那个亲呀!

走西口,走出了一部掺着血和泪的民间奋斗史

我是80年代从路遥的《人生》知道有个“走西口”,读到德顺老汉给高加林和巧珍讲他赶牲灵到口外与一个叫灵转的女子相好的往事时,醉心地唱起“哥哥你走西口,小妹妹实难留;手拉着哥哥的手,送你到大门口。哥哥你走西口,小妹妹送你走;有几句知心话,哥哥你记心头:走路你走大路,万不要走小路……”这酸曲能把人听哭了。

除闯关东、下南洋外,走西口也多是穷苦人为了生计背井离乡、泪别爹娘妻儿去塞外的悲苦迁徙。

关于走西口,我没有研究,仅从资料上了解到:清初,长城沿线西有杀虎口,东有张家口等关隘,出了关隘便是口外,再往北就是地广人稀的蒙古草原。当初,到口外谋生或做生意的多走西边的杀虎口,便叫了“走西口”。后来,“走西口”泛指山西、陕西一带乡民经由晋北、陕北进入塞外的一次次人口大迁徙。而一代一代的走西口也促进了塞外人口结构、民族交融以及经济文化的变化和发展。如包头,一百多年前只是个叫包克图的小村子,因为走西口的人来到这里,才有了“先有复盛公,后有包头城”一说,“复盛公”即山西乔姓商人百年前的商号。

后来才知道,河北也有走西口的,他们多经由张家口,穿过长城抵达乌兰察布的兴和县,有的再向北,去往察哈尔右翼前旗、中旗、后旗……同欣哥就到了兴和县,那里在阴山北麓,正是“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”。

走西口,走出了一部掺着血和泪的民间奋斗史,也走出了中国人不畏困苦、争取美好生活的坚韧模样!

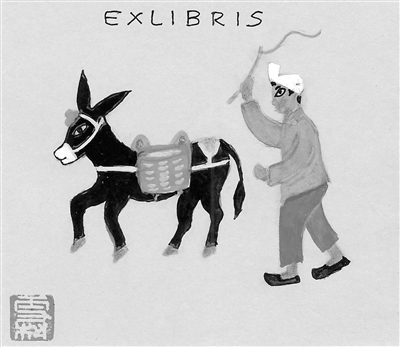

《赶牲灵》毛笔、墨、水粉

同欣哥也走了西口

我小时候,一近春节,不定哪天,从内蒙古兴和回河北饶阳老家的同欣哥,都会来东四七条我们家停一晚,带来满屋膻味儿。今年春节,姐讲起1960年春节前的一天夜里,同欣哥来了,拿着两桶胡麻油,还背了一布袋大火烧。正值饥饿年月,父亲浮肿;我出去玩儿累了回来,饿得趴在床上;姥姥熬粥为显得稠一点要放好多碱面儿……姐记得熟睡中的我,一听同欣哥来了,还有大火烧,一骨碌就爬起来……

在老家和妻儿团聚后,同欣哥回内蒙古途经北京又会来我们家住一晚。父亲可乐意他来了,有时还挽留他多住两天,俩人有说不完的话,夜里醒了还能听见他们在低声聊着。

这样的来来往往有很多年。

当年,同欣哥怎么去了内蒙古?近日,同欣哥的孩子给我讲,他们家过去很穷,也没多少地可种,为了挣口饭吃,他爷爷很早就去口外耍手艺。他父亲很聪明,如果读书一定会有出息,但上不起学了,只好跟着爷爷去口外闯荡,学了门手艺——兽医,加上他为人厚道,不久就在乌兰察布盟的兴和县落了脚,而老婆、孩子留在了饶阳老家。

“那是走西口吗?”我问同欣哥孩子。

“是走西口,我们这里还叫出口外。”他说。

2006年,同欣哥去世。过完春节,再等不来同欣哥了……

“自古那个黄河向东流,什么人留下个走西口?”有人说,当年走西口,随便拎出哪个来都会有动人的故事,遗憾再没机会听同欣哥讲讲他的走西口……

文并绘图/罗雪村

编辑/陈品