■主题:《汪曾祺别集》分享会

■时间:2021年11月5日 13:30-15:00

■地点:合肥滨湖国际会展中心

■嘉宾:许春樵 安徽省作家协会主席

苏 北 《汪曾祺别集》编委

■主持:金马洛 浙江文艺出版社北京中心总编辑

他的写作使得传统汉语表达在现代派文学重压和围堵下呈现出独特力量

金马洛:今天很开心在合肥举办《汪曾祺别集》分享会,我们请了两位安徽人来一起分享汪曾祺先生跟安徽的故事。

许春樵:汪曾祺先生祖籍安徽。最早安徽跟江苏本来是一个省,就是江南省。到清朝,由于江南省在国家经济和政治地位太高,所以顺治年间把它一拆为二,江苏跟安徽才分开了。之前本是一家,所以很多人把南京叫做徽京。分开之后,安徽的省府在安庆有93年。

所以汪先生跟安徽的纽带性是非常强的。尤其文学这一块,主要在江淮之间,汪先生的小说、散文影响了很多安徽作家。比如我们的苏北同志就是汪先生的关门弟子,这是名副其实的,不是附庸风雅。他家里有好多汪先生的字画,我想要一幅他都舍不得给我。最近我在杭州参加长三角论坛,讲到地域文化这块,提到汪曾祺作为地域写作文化的代表,对长三角这块都很有影响,甚至影响到整个中国文学。

苏北:汪曾祺先生祖籍徽州,家谱上有记载,第七代的时候迁到高邮。他也在一篇文章中写过宏村,“宗传越国”。徽州人走出去,一个是做生意,第二个是读书。有钱读书,没钱就做生意。

1990年合肥搞过一个读书会,汪曾祺在这个会议上的讲话后来收入《汪曾祺全集》。那次他背着一个小包,在我们的环城公园主要是包公祠一带逛。后来从合肥到徽州,没上黄山,去了歙县、黟县等,还去了宏村,喝了好几场酒。后来从黄山乘小飞机回合肥,合肥有雷暴,飞机转了40分钟下不来又回去了,就在新安江边喝酒。

金马洛:汪先生跟安徽很有渊源。为什么影响我们皖东?主要是地域上的相近,比如说方言、生活习惯,包括口语都是一样的。这是其他地方学不来的,这样就形成了汪派的延续,在生活习惯、行为方式,包括语言方式上都有深入的对接。

汪先生写小说的时候,正是现代派和先锋派盛行的时期。为什么他的作品就这么多,但之于中国当代文学史的影响却又这么大?因为上世纪80年代初的时候,中国小说正面临一场颠覆性的革命,就是西方现代小说对传统汉语写作的颠覆。所以给我们带来现代小说长卷式的、魔幻的一种叙事方式,我们汉语写作独特的韵味,在那样一场思潮中被掀翻了。这样的背景下,汪先生小说的出现让人大感惊艳。他的写作,使得传统汉语表达在当时现代派文学重压和围堵下,呈现出独特力量。

苏北:因为他只会那样写,不会写其他的。

与鲁迅、周作人、沈从文这些作家一样他留下的是百年来光辉的文字

金马洛:苏北老师,因为跟汪先生的家乡仅仅一湖之隔,他对您的影响是非常大的。想请您跟大家聊聊,汪先生在晚年跟您的一些交流,有没有一些印象深刻的事情?

苏北:汪先生在80年代搞写作的时候,在那一批人当中是少数派,他是孤独的。那时候比如张贤亮的作品,都是好几万字,发表都是排在前面的。汪先生的作品就写几千字,都发在靠后面的位置。但是慢慢地在一代一代人的阅读中,我感觉他的影响力往回走了,跟他的老师们包括沈从文等等走到一起去了。可能再过一百年他跟周树人都是一起的,即便在这一代灿烂群星中,也是比较亮的一颗星。

金马洛:许主席,您是什么时候开始接触汪先生作品的?

许春樵:我第一个看的是《受戒》,当时就觉得“小说怎么是这样的”。那个时候小说最流行的是解放思想、反思文学,对“文革”“反右”,对前几年进行反思、反省甚至是批判。突然出了一个这样的小说,味道完全不一样,写一个小孩子出家,小和尚又和小女孩产生了一种暧昧,朦胧,很含蓄、很美的情感,当时一下子真的读得愣住了。他把人性、人生的味道写出来了,而不再只是简单地写人与社会、人与政治、人与时代的关系。他这里面写到的,是人与内心情感的关系、人与人性的关系、人与欲望的关系,他一下子给你打开了全新的视界。

汪曾祺的小说不讲究情节,主要是味道。其他的短篇小说就不一样,对抗性很强。中国古典的短篇小说是像水墨画一样,富于人性的、灵魂的、情感的味道。

苏北:昨天看到李泽厚去世的消息,想起李泽厚曾在一个访谈中说——中国人对山水、对山水画的感觉,就是中国人的宗教。汪先生曾说中国文字的文化性,文字里面带着唐宋的信息。我觉得汪曾祺是不可学的,学到位近乎不可能,因为你没有熏陶过那些文化,就不可能使人物带着这样一些气质。虽然我们也可以写小城镇的味道,但是写不出汪曾祺写出来的小城镇的神。

这里面还涉及到今人的古文太差了。汪曾祺虽然不是古文写作,但他讲过语言的音乐美。实际上文字里面包含着音乐性,音乐性无非就是长短句,在长短句的处理上有高下之分。看起来他这个东西很简单,实际上一点都不简单,是经过熏陶之后用白话文的写作。

前人讲过,一个小孩出生自带灵性,再受到完整的教育,才能产生一个伟大的人,或者一个了不起的人。受过比较好的教育不一定能成为作家,因为作家自带灵性,一百年产生一个,一千年产生几个,这是很困难的。写好文章的人很多,但是能写得很有趣,写得很有见解或者很美,是很少很少的,历经几千年滔滔岁月,留下来的也是凤毛麟角。汪先生在时代大潮中给我们留下这些文字,应该说也是留下一个很美的文字的范本。与鲁迅、周作人、沈从文等等这一批作家一样,他留下来的是百年来光辉的文字。

《汪曾祺别集》收有书信、随感 甚至包括在张家口的思想汇报

金马洛:我们今天的主题是《汪曾祺别集》,苏北老师参与了很多重要的工作。先请苏北老师讲讲对于《汪曾祺别集》这套书的一些感受。

苏北:这次这么一套完整的具有学术意义的《汪曾祺别集》,应该讲给汪曾祺的文学成就进行了比较系统的整理,而且文章的编排,对于读者来讲,很好阅读。比如很多书信放在前面,还有一些他的随感,包括很重要的一篇他在张家口的思想汇报。思想汇报都写得很有味道,很文雅,离不开文学的韵味。他在里面做了自我剖析,说在这个地方劳动和生活,感觉非常充实,自己愿意做这样的工作,但偶尔还冒出来想做一些文字工作的想法,即做编辑或者编剧,只要跟文字打交道都可以。后来进行了自我批评,也写了一首诗。就即便以公文的方式去写,最后都会跳出几句很有文学意味的文字。

汪先生的过世很可惜,有人说老头儿77岁去世也不算太早,但关键是他始终脑子非常清晰,肚子里很多东西都没写出来。我一个赣州散文家朋友,给我听过汪曾祺先生在北京大学的一个录音,他在里面讲了很多三峡,讲到小说谈吃,引文都是一句一句背下来的。他谈散文《黄冈竹楼记》,说当年在西南联大的时候,一到下雨,铁皮屋顶就噼啪响作一片,特别是下急雨的时候根本没办法上课,只能稍雨小再上课,这个时候他就想到《黄冈竹楼记》。我把王禹偁的《黄冈竹楼记》找来一看,原来王禹偁在《黄冈竹楼记》里记述曾建一个竹楼,楼中听到下雨等很多声音。王禹偁在滁州写过很多诗文。他比欧阳修要早四五十年,在滁州的《醉翁亭记》里提到有一个“二贤堂“,供奉的一个是王禹偁,另一个就是欧阳修。把这两个人放在一起,并非近百年的事情,宋之后就有人放了,说明人家是充分肯定的。汪先生从来没有写过有关王禹偁的文字,只是在这类漫谈中,随手举例,说明他肚子里还有很多东西,在写文章的时候并没有写出来。

比如《西山客话》,是有人为推广楼盘去找他写一个软文,没想到汪先生一写写了七八千字,最后人家只收了一千多字。后来有人找汪曾祺的女儿,说有汪曾祺的手稿在我这里。拍照过来一看那么长,《西山客话》绝非一般广告文章,把西山写得那么美。

实际上他的才华远未全部表现出来。比如他写释迦牟尼,是在李辉的催促下才写的,李辉说:“你写过小和尚,写释迦牟尼可以。”当时写了几万字,作为体现汪曾祺精神世界的作品留下来。他去世的时候应该还有很多东西没有留下来,这个太可惜了。

许春樵:即便是这样,他在文学史的地位也已牢不可破。他觉得超越不过去了就不写了,觉得就写短篇,这样就够了。就像设立文学的航标,多和少不重要,有一个灯是不亮的,也不重要。

新文学百年来 发现汪曾祺是很了不起的事情

许春樵:这套书就出版而言,小开本,因为比较小,用起来比较朴素。从装帧、设计,到开本、纸张的选择,都很符合大众阅读、频频阅读的形式,也和汪先生的写作形式、内容比较匹配,都是比较精干。

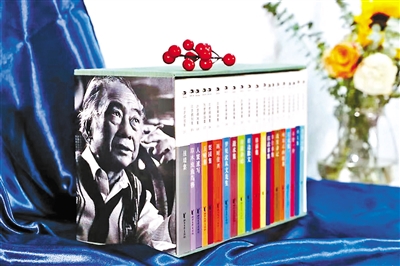

金马洛:《汪曾祺别集》全部共20卷,大概收录200万字出头,一到八卷是小说为主,九到十九卷是散文为主,最后第二十卷是戏剧集。这里面插入了很多的书信还有汇报材料,以及汪先生写的一些诗词,自由体的诗还有古典诗词等也插入其间。也就是不经意间你在书里面会看到一些诗,可以揣测一下为什么这个诗会收录在这个集子里面。比如说第六卷《是非往事集》,第一篇就收录了汪先生20岁那年(1940年)写的一首诗,能够看出他对于写作、对于创作的意志。还有第二十卷戏剧集,收录了汪先生的《范进中举》《沙家浜》等戏剧作品。别集把汪先生最精华的小说、散文、诗歌都收入了,通过这二十卷,用编委杨早的话讲,这套书体现了汪先生的二十个面孔。

许主席,如果请您推荐《汪曾祺别集》里的三本作品,您推荐哪三本?

许春樵:第一本肯定是《受戒》,因为我主要看小说,小说读的最多。另外散文里面有几个都非常好。《烧花集》《梨园集》里面的戏剧都很有代表性。

我始终觉得汪先生小说写得非常好。我更看重的是小说,汪先生的小说叙事,恰恰是在80年代初期,西方文学席卷全国的大背景下,他当时出来不是主流,很震撼。那时候主流的文学价值、审美价值是现代派文学。但是我们毕竟是中国,用汉语写作,他的小说是对汉语审美集中的展现和爆发。其实作为文学来说不存在所谓“东风压倒西风”,不是阶级斗争,应该是多元和沟通审美并存。既要有西方的现代叙事,同时中国古典叙事也应该延续和传承下去,这是汪先生赞成的。所以在那个时代,《受戒》事实上是非常重要的代表作。

戏剧,我知道《沙家浜》是他写的,七八十年代最具影响力。他的唱词唱腔是深受中国古典文学、古典文化的熏陶,功力非常深厚的一种表达和呈现。看起来很大众化,但那种音律,包括对字句的提炼,没有一定功力是达不到那种水准的。

金马洛:还有一部小说叫《故里杂记》,收录的是汪先生为高邮故乡写的人物。

许春樵:对,是的。

苏北:刚才提到汪先生的小说都是短章,前不久我看吕叔湘先生的文章,其中有首小诗——“文章写就供人读,何事苦营八阵图。洗尽铅华呈本色,梳妆莫问入时无。”是写于1992年的一首诗,说古往今来好的文章无不靠白描取胜。华丽的文章也有好的,但总是不及白描的审美。白描确实难,因为要用极简的语言表达极准的意思,语言上面要积极准确才能达得到。

我认为新文学百年来,发现汪曾祺是一件很了不起的事情。汪先生年轻时候写得色彩很浓烈,但后来都写得很简单、很短、很白,他知道哪个词摆在哪个地方最好,选来选去就只有一个字是最恰当的。

《汪曾祺全集》主要供专家学者收藏使用 别集更适合入门以及汪迷收藏

苏北:当代有很多优秀的作家,而汪曾祺是一个文人作家,他的作品有小说集、散文集、戏剧集、文人集等等,还有书画集。谈到文论集我还想到,为什么他在80年代90年代写那么多?因为那时他的写法是孤独的。

为什么我反复强调写小说就是写语言?中国语言具有流动性、音乐性、文化性、内容性这“四性”,我们现在往往内容性比较多,文化性少,音乐性更不要谈。流动性是指字与字之间不是砌砖头这样砌起来的,而是互相之间有关照,一字咬百字,语言之间是有关系的。语言之美不是文字之美,而是语言之间的关系之美。所以发现语言的流动性、内容性、文化性和音乐性,当代作家要晚20年、40年。他们更关注的是语言的内容性,关于音乐性、文化性、流动性,他们考虑得没有汪先生多。

汪先生边写文章,边来证明自己的存在。后来有人说他“无主题”,他就很气愤,说:“我这是有主题的,不是藏着看不见摸不着。但是藏得是比较深,不让主题一眼被读者看出来。”所以他形成自己的文学思想、文学理论,他不只是写几个小说“你们帮我评论评论”,而是自己有意而为。

金马洛:您也给大家推荐三本。

苏北:我首先要推荐我编的历史杂记。《故里杂记》里面的小说,都是我最熟悉的,年轻的时候我把这个还抄了一遍。我推荐《桥边散文》《故里杂记》和《旅途杂记》。

读者:能不能再介绍一下汪老生平。

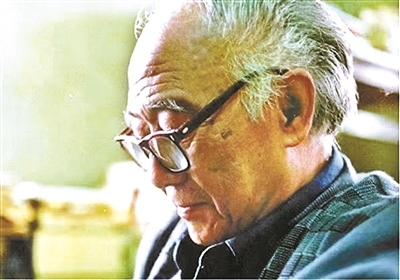

苏北:汪先生出生在1920年,江苏高邮人。1939年考上西南联大。西南联大是北京大学、清华大学和南开大学三所大学在抗战时期成立的临时大学,先是迁到湖南长沙,后又迁至昆明。他在西南联大学习5年,在昆明工作了两年。1946年秋到上海,工作一年多后到北京。先在故宫博物院,新中国成立之后随南下工作团往广州,走到武汉留下来在中学当教导主任。一年后返回北京,在北京生活、工作、编杂志,编《北京文艺》。

1959年调到中国民间文艺研究会编《民间文学》杂志,后在这个杂志被打成“右派”,下放到张家口农村参加劳动。1961年“右派”帽子摘了,但是没有找到工作,就在张家口又待了一年。1962年回到北京,在北京京剧团做编剧,写了《沙家浜》《杜鹃山》等著名京剧。“改革开放”起开始写小说,《受戒》等短篇小说引起文坛重视,后又写了很多散文。他是一个小说家、戏剧家,也是一个文人画家、美食家。1997年去世,享年77岁。

金马洛:他是沈从文先生的得意弟子,他也自称沈从文先生的得意高足。

读者:请教一下全集跟别集的根本区别?

苏北:全集是所有汪曾祺先生被发现的作品的集合。汪先生去世之后,学者和研究者发现有几十万字汪先生的东西,主要是“文革”前的,很多旧报纸上的,全部出版了之后又发现有一两篇,前不久在《天津日报》上又发现了一篇自叙。全集主要是供研究者、各大院校收藏,也适合对汪先生比较热爱者。《汪曾祺别集》开卷很小,大概一本10万字左右,非常精美,一共20本,前有汪曾祺的照片、书画,后有汪曾祺的散文、小说,是可以随带随翻、携带方便的普及汪曾祺的一个很好版本。

金马洛:上海师范大学陈子善也给过解释,《汪曾祺全集》主要是专家学者收藏使用,但能把全集400余万字读下来的基本上很少。别集的设计装帧、开本、选篇,都更适合入门以及一些特别的汪迷收藏、翻阅。

整理/雨驿

编辑/韩世容