书画的装裱修复手艺,至少在晋朝就已存在,迄今已有1700多年历史。裱画技术唐时初具规模,至宋徽宗宣和年间日臻成熟,传承至今。文物之所以能够留存千年,靠的是一代代修复人为之“续命”。张旭光一家三代都是裱画人、修复师,从外祖父刘定之,父亲张耀选,再到他。

刘定之二三十年代即以修复大师之名享誉沪上,被著名书画家吴湖帆“御用”。女婿张耀选是新中国成立后故宫古书画修复师的第一任组长,同时也是故宫书画修复组的第一代开创者。张旭光上世纪80年代中期“带艺入宫”,在故宫工作30余年,成为新一代古书画修复非遗传人。而在张旭光的理念中,这一切都没什么了不起,自己就是一个手艺人。

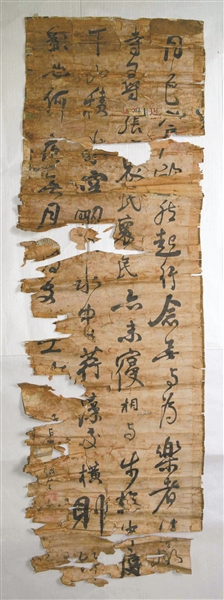

《明代正统皇帝圣旨》,整整修了一年

经张旭光这位手艺人之手修复的国宝级古书画很多,《明代正统皇帝圣旨》是其中一件。那是甘肃省张掖市博物馆征集到的正统十年圣旨,正面勾有纯金云龙图案,背面为纯金撒金的双面蜡笺纸。张旭光接到手中时“圣旨”通体残缺断裂,有霉斑、缺字。这道“圣旨”给张旭光出了大难题,他边研究边试验边修复,整整修了一年。

蜡笺纸是书画用纸的一种,在隋唐时期较为盛行。这种纸以不同颜色的宣纸涂蜡制成,色泽莹亮,防霉防腐,最初的作用是为保存重要文献,也叫蜡黄纸。容易与蜡笺纸混淆的粉笺纸张旭光也修过,他说粉笺表面有粉,无蜡,和蜡笺纸完全不一样的手感。他更直言现在市面上所卖粉蜡笺,其叫法是有误的,因为粉笺就是粉笺,蜡笺就是蜡笺。

蜡笺纸的制作方法现在已经失传,失传的原因在张旭光看来是因为做工复杂且昂贵,而且蜡笺纸因为表面有蜡,着墨相对来说比较差,不好画画,只能写书法,写字时又必须用浓墨甚至于胶墨,故在民间应用不多,主要还是皇家用于保存重要文献。既然是皇家之用,故宫里的蜡笺纸存物当然不少,很多诏书都是在蜡笺纸上书写的。

1993年西藏档案馆曾拿来一批蜡笺纸诏书,请故宫书画复制科复制,张旭光当时也在。他回忆,因为时间仓促,制作工艺也不掌握,所做的复制品只是形式上的仿制。直到1998年,张旭光和故宫几位同事一起将恢复蜡笺纸工艺成功申报了课题,之后他们到化工学院做检测,又去蜡笺纸故乡泾县做调研,“但泾县的师傅也只知道用制作工具,如何施蜡也不清楚。”回来后,张旭光和课题组同事试用了很多方法,仍然上蜡效果也不好,直到2000年才试制成功,并且做出了几件成品。

张旭光说,目前这项失传的工艺应该只有三四个人会。如果有踏实勤奋的年轻人愿意学,他愿意传授。“因为这门手艺不是个人的,我也是承前任的东西,当然希望它能够传下去。”

父子三代做苏裱

在修复行业,张旭光是半路出家。插队回京后在建筑队当塔吊司机,直到父亲张耀选1986年去世,他进入故宫到(古)书画修复组上班。当时故宫分东厂西厂,张旭光被分在东厂。

张旭光自小耳濡目染,傍身的技艺来自家传。他的外公刘定之是苏州居庸人,15岁始学苏裱,25岁即在苏州宫巷开了店,名晋宜斋,几年后随吴湖帆到上海,开设刘定之装池,享誉沪上。张旭光说:“今年初上海办吴湖帆展览,展出了一幅刘定之画像,是民国几位名画家合作画的,吴湖帆题的跋。画中端坐的老人就是我外公,画得非常像。”那次展览张旭光特意到上海去看了,他知道外公和吴湖帆私交甚好,吴湖帆的多数作品都由刘定之装裱,很多收藏品也是经由刘定之搭桥购入。

刘定之自己不收藏文物,但存有一些书画作品,如齐白石、梅兰芳、徐悲鸿等的画作,大多是寿礼,也有部分尺牍、信札。老人生前留下遗嘱,将藏品全部捐予上海博物馆,共500余件。张旭光坦言:“我外公把东西捐给上博,这些东西就留下来了,搁在我们家指不定成什么样呢。”他和家人曾经想给老人办个展览,让这位有着“吴湖帆御用装裱师”的名修复师的藏品一见天日,只是一直没有如愿。

修复行有个不成文的规定:搞文物的不玩文物,张旭光说父亲一生也没有收藏,而且不与人求字画。他记得父亲说过这么一句话:名人字画都是值钱的,跟人讨字画就跟向人要钱一样。

张旭光的父亲张耀选1954年到故宫,起因是1953年故宫筹建古书画修复室。当年北京市文物局局长王也秋定夺此事时,本意是调刘定之进京,但老人时已60有余,来往北京两三趟后,还是不习惯北方气候,故推荐了女婿兼徒弟张耀选。张耀选带着一班江苏人才到故宫,成立书画装裱修复室,成为第一任组长,也是故宫书画修复的第一代开创者。自此,故宫的书画装裱款式亦以清淡秀雅的苏裱为主。

故宫是北京唯一一家官方苏裱。故宫里的文物主要是为明清两代,宋以前的都是后来征进宫的,还有一些捐赠品,但宋的装裱款式几乎见不到,资料也没留,这一点使张旭光感觉最遗憾。另据张旭光说,中国历来对裱画不重视,更重修复,从非遗传承来讲,是有影响的。

1969年,故宫大部分人员下放湖北咸宁干校。张旭光当年11岁,也跟随全家而去。在咸宁,他家与解放后故宫第一任院长吴仲超住得很近。吴仲超是故宫博物院任职最长的一任院长,平易近人,职工名字基本都能叫出来,世家出身,重视人才,在故宫人中口碑很好。张旭光回忆:“他跟我们家关系不错,我叫他吴伯伯。他为人踏实,为文物工作做了很多工作,我非常佩服他。”张耀选在“文革”中曾小受冲击,牛棚蹲过一个礼拜,原因就是“不肯揭发反动权威吴仲超”。

张旭光还佩服刘久庵,我国著名古书画鉴定家、故宫博物院研究馆员,已经故去了。在张旭光印象中,刘老做事严谨,从没有把假东西说真过。他曾经拿两三件东西请刘久庵给看看:“刘老不说真假,只说这东西能出的话就别留在手里了,我就明白了。”

干这个行当,首先是感兴趣,其次是真喜欢

1971年,长沙马王堆开墓,中国考古史上第一次在古墓中发现书画作品,急需保护和修复。当时故宫人几乎都在咸宁,故宫基本是个空架子,“老院长都下去了,院里只有副院长和军代表。”张旭光说,“文物局紧急调我父亲回京,我父亲回京后第二天赶往湖南长沙,接任务直接就去了马王堆。”

“但马王堆出土的第一件东西不是我父亲修的,这里面就有个故事。”仔细凝神听故事,只听张老师讲道:“这第一件东西修的不甚理想,因为修完以后卷不起来了,太硬了。我父亲去了一看,觉得只能拉回北京修。故宫当时两个人去的,他们俩就把画打包,装了个一人多长的大箱子。那时候没有托运,而且东西也不能离开他们的视线,所以特意弄了一个软卧包厢。”

到火车站,出了意外。“火车站不让上火车,理由是物件超大,而且过于贵重。没办法,当地请湖南省委华书记给批了条子,结果铁道部不买账。幸亏院里多了个心眼,我父亲走之前给拿了总理批示。当时想的是总理批示能不露就不露,最后还是拿出来了,这才让上火车,把东西拉到北京。”

改革开放以后,张耀选开始帮人修修东西。张旭光记得一位朋友拿了一件八大山人的山水画,“我父亲就在家里弄了个小案子修的。我也从那次开始正式学习。”对于书画修复,张旭光感觉自己首先是感兴趣,其次是真喜欢。他说父亲从来没强迫他干什么,“说一定要把这手艺传下去,没说过这类话。”父亲一代人到张旭光,都是拿修复当一个职业,到现在他也认为是职业,“但我父亲好问好学,他老说干到老学到老,我总记着。”

张旭光自认在修复方面有天赋,心灵手巧,家庭熏陶也多,做这行不费力。“我没有写和画的天赋,上学时候学刻图章我就发现了,但是心灵手巧算得上。我们家孩子就不喜欢,我夫人总觉得可以给点压力,我认为不行,主要还是要喜欢。”

张旭光初入故宫,傍身技艺以装裱为主,修复功力尚弱,功夫的真正进益他认为必须要感谢故宫,“是这几十年慢慢培养出来的。故宫是一个好平台,东西多,光书画部分目前统计就有16万件套,看得多必然提升眼界。”但张旭光这代人学历普遍不高,现在进故宫工作至少需要具有硕士学历,对此他也感慨:“实话说学历方面没法比,从这方面年轻人可能看不起我们这些老的,我们只有扎扎实实的手艺,但我们愿意带徒弟,只要他们对老手艺有一份敬畏和尊重。”

我曾观摩过张旭光教学生染纸。从调色起,铺纸、裁纸、染色、上墙,他带着学生一步一步做。学生都是成年人,但和他比起来,动作都显稚嫩,难有他的老到成熟。尤其在染纸环节,张旭光站在大桌后,一大叠待染的宣纸在前,他手握鬃刷蘸取色汁,在纸上横拉竖扫,几遍过后,顺手将鬃刷咬在唇间,拎起纸角略微查看颜色,随即揭纸上墙,一连串动作犹如金庸小说中渊停岳峙的武林宗师,看得人目瞪口呆。

抢修容易对文物造成无形伤害

故宫的文物修复有规矩,无论文物到宫内宫外展览,经过细查后需要修的都要小修。张旭光介绍,早以前,也就是张耀选那一辈是有计划地对书画分期分批修,很多名作,如《清明上河图》都已经过大修,得到了很大的保护。当时的修复原则是只要有破损就修,且一般要大修。现在则是能不修就不修,能小修就不大修。

令张旭光担忧的是展览中文物的状态,因为有时为了展览需要给文物做急修甚至抢修,他认为是最不好的。“实际上,书画部有十来年没有正经修过东西了,修的净是抢救的、需要展览的东西或原状陈列的一些贴落。”而张旭光认为很多文物已经到了该大修的时候,他在小修文物时发现有些东西已经不能再小修了。对此,他也感到心急:“当年我就说,古书画,打开一次伤一次。而小修文物实际上是一种伤害,因为小修时用的一些方法,比如用比较浓稠的黏合剂(叫急救),将来再想揭开就很困难。”

张旭光还介绍:“中国画主要以绢和纸作为载体,虽然理论上说‘纸寿千年,绢寿八百’,但只要载体与空气、日光等外界环境接触,就会造成伤害,所以它面世时有问题一定要做处理。但文物不能以抢修的方法来修,抢修的东西效果都不会太好,而且容易对文物造成无形的伤害,应该有计划地修,也就是我们讲的慢工出细活。”

在修复组当副科长的时候,张旭光拦下过不宜出宫参展的文物。那是一件南巡图,残损得比较厉害,张旭光认为再拿出去参展必然会加重损坏。他坚决不同意这幅画卷出宫,避免了文物再次受到伤害。

张旭光也反对给予古书画不恰当修复,比如用化学方法,对书画损害大,还不如不修,他坦言在这方面教训不少。上世纪50年代末挖定陵,张耀选和故宫的几位同事参与修复定陵出土的丝织品。当年苏联专家在中国,也参与定陵发掘,修复古书画所用方法也以他们的意见为主。“苏联专家使用了一些化学方法,我父亲虽然不赞成,但也拧不过。”到80年代,张耀选再度被派到定陵,重修这批东西。张旭光对父亲对此的描述记忆犹新:“不到30年时间,东西已经脆化得没法动了,一动全碎。”之后张耀选采用中国传统方法复修,费尽心思。

张旭光感叹自己这代人不如上一代人,当年故宫根据文物状况采取分期分批计划性修复,所以重要的、有难度的文物,尤其是一级文物,大部分已由上一代人大修过。《清明上河图》就是由书画组、书法组、裱画组一起策划,张耀选做方案,杨文斌做主要操作人大修过的, 当年一级文物的方案都要上报文物局通过。

“我父亲当年到北京接受的第一个修复任务是修《千里江山图》,当时画作局部有脱落。他也写了修复方案,局里审过做了批示,又报上去后,就没有了下文,可能因为毕竟是绝品,没人敢签字。”

张旭光也仔细看过《千里江山图》,他觉得画得确实不错(但与更好的画比还是有差距)。同时他认为这幅名画现在已经不适合再展览了,因为画心颜色还在继续脱落。张旭光顿了下,长出口气说:“我很想修它,心里希望挑战高难度。”

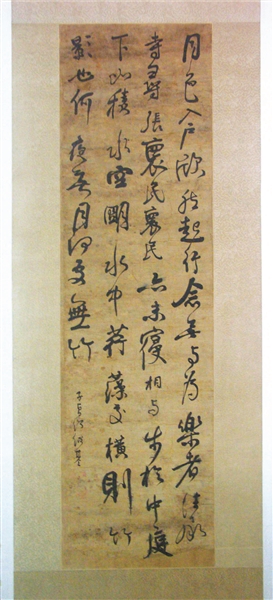

张旭光修复的何绍基书法前后对比图

修古书画时从来没有紧张感

在故宫任职这些年,张旭光只修过两件国家一级文物,一件是《明代正统皇帝圣旨》,另一件是北宋时期的《妙法莲花经第三卷》。

对于自己修过的画,张旭光直言到现在为止没有一件满意的。“有时候刚做完还挺满意的,过后一看还是不满意。”修完一幅作品,他没有成就感,修复之前和修复过程中也没有紧张感,这和许多师傅不一样。他听有的师傅说,接到一件东西会紧张得吃不下饭睡不着觉,他想想自己从来没有这种感觉,“可能我没有接到那么难的东西吧。”张旭光难得地咧嘴笑了一下,接着说父亲张耀选也从来没有过紧张感,“送到我父亲手里的东西,甭管是院里还是文物局送过来的,全是难度最高的,我父亲从来就一句话:交给我好了。”

“交给我好了”这句话,到张旭光这里变成了“那我试试”。他觉得没什么可紧张的,原因是“做一件东西,哪怕没做过,也可以通过做前期实验,有把握了再在文物上动手。”

善本修复在张旭光看来与书画修复是两个行当,“善本修复简单一些,且只补不接,书画修复则一定要将断处接笔。”张旭光告诉我,实际上目前修复界有两种理念:国外主要寻求修复中的可辨识性,强调有缺部分不接笔;我们的传统理念,是要将修复部分全得与底色基本相同,尽可能看不出,需要接笔的地方一定要接上。张旭光认为,这两种理念并存不悖,但作为真正搞文物修复的人,还是赞成我们的传统理念,“一件作品能保留几百年甚至上千年,是经过几代修复师努力来的。如果都采取西方这种理念,随着时间的流逝,这些作品恐怕已经不复存在了。”

张旭光曾咨询一位曾在意大利学习过的修复人员:你们修复油画补彩吗?答:“要补。”张旭光分析,为什么西方出现不接笔、保持书画原貌的理念?主要原因恐怕是修复力量跟不上。

张旭光有过一次经历,2013年,他被邀请参加一个国际学术研讨会,受请人均为东方文物研究者,“是大英博物馆邀请的,他们藏有《女史箴图》,100多年前日本人做过修复,把画裱在了木板上。请我们看是因为画作有不少地方开裂,研究解决方法。”

研讨会上,各国研究者均建议采取保守修复,只有张旭光提出应该大修,把它恢复成中国传统的手卷式,这样对文物保护更有利,可以卷起来,好好存放。发言后的第二天,美、韩等国代表纷纷改变看法赞同张旭光,他们也认为既然是中国画,恢复它的原有形态是最佳方式。会议结束后回国,张旭光继续关注此事进展,后来得知英方还是采取了原方案修复的。“我是在网上看到的图片,感到效果不理想。

古书画中的旧气,张旭光格外在意。“修一幅画,在保持现状的情态下修好,缺的部分按旧画标准接上,在保证完整画意的基础下,保证它的旧气。”他坚持的理念是,旧气不能跑。

“中国画修复接笔大部分由修复师完成,除了一些关键部位,比如开脸或者工笔的细线条,要请专业人员。”张旭光觉得都请职业画家去接笔,其实未必有我们接得好。“因为画家有自己的画风,会有意无意地把自己的特点带入修复作品中,而修复师不会画画,没有画派倾向,但画作中缺什么却比谁都清楚。”

在张旭光未进故宫时,一位朋友曾拿一幅黄胄的画请他帮忙重裱。张旭光在揭托纸时发现纸有夹层,他当时感觉“揭谎了”,再仔细看发现画纸是夹宣的。他介绍,夹宣纸是双层甚至多层的宣纸,为生宣的一种,比较吸墨。很多人问过张旭光,一张画心能揭出好几张画吗?他说不可能,只有在特殊情况下,就是画纸是夹宣的。

在揭黄胄这幅画时,多揭出的一层令朋友感叹:这又是一件东西啊!这句话被里屋的张耀选听见了,立刻走出屋来,面色严肃地说:“可不能这样啊,坏规矩,要讲职业道德!画或者还给人家,或者把夹层毁了。”

张旭光说故宫其他部门很多人不知道张耀选是自己的父亲。他始终认为前人的本事不是自己的,把自己做住了才是主要的,“咱们是凭手的。”

文/北京青年报记者 王勉

摄影/北京青年报记者 王勉

编辑/韩世容