西吉茨蒙德·科尔扎诺夫斯基(1887—1950),俄国小说家、剧作家,堪称“被划掉的大师”。1887年2月11日,科尔扎诺夫斯基出生于基辅一个说波兰语的家庭。大学期间主修法律。1912年,他开始游历欧洲,到访过巴黎、海德堡和米兰。第一次世界大战和1917年俄国革命之后,他返回基辅,在当地的音乐学院和戏剧学院教书。1922年,他动身前往莫斯科,并在那里度过余生。

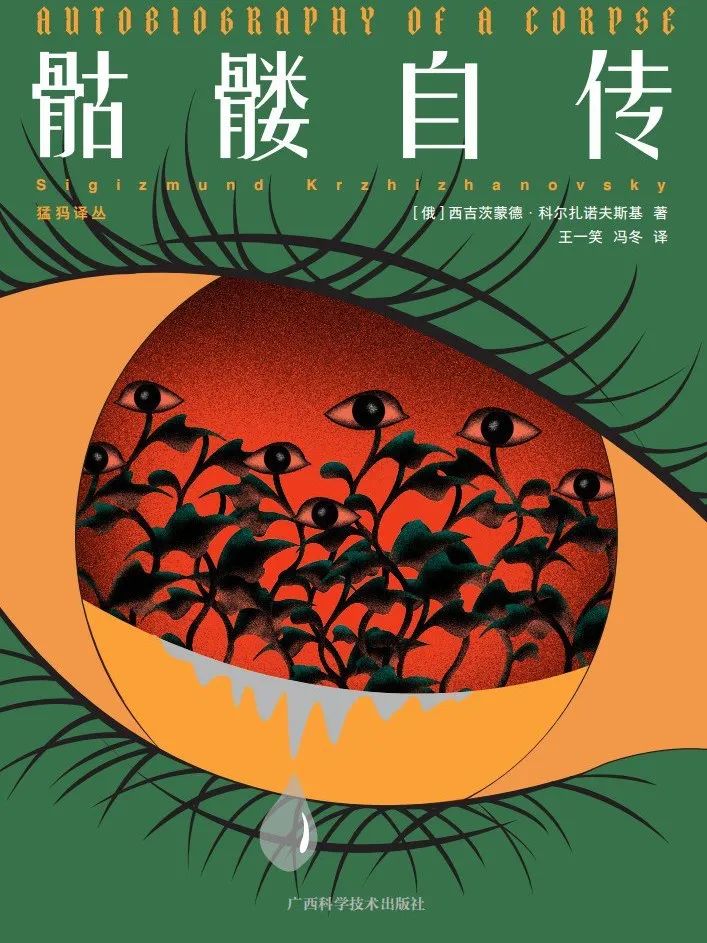

科尔扎诺夫斯基的一生大部分时间都花在文学阅读和写作上,自上世纪二十年代起,他独自在莫斯科窄小的公寓里写下三千多页的手稿,然而这些作品在他生前一直未能出版。1976年,这些遗稿被从档案馆里发掘出来;1989年,他的短篇小说第一次公开出版,一鸣惊人,评论界认为其可与博尔赫斯、斯威夫特、爱伦 • 坡、果戈理、卡夫卡和贝克特比肩。2010年,他的五卷本俄文作品被整理出版。他的作品英译本目前有《骷髅自传》《未来记忆》《字母杀手俱乐部》《慕肖森男爵之归来》等。近期,《骷髅自传》推出中译本。

年轻时的科尔扎诺夫斯基

科尔扎诺夫斯基的小说像是梦境日记,有意模糊了睡眠与清醒、真实与虚幻、生与死的界限。在他的故事里,过去将来时的遗迹把读者带回他所放弃的现在,带入一种“非生活”即“存在之间隙”。他擅长使用拟人、拟物等各类修辞手法,营造一个令人目眩的文字世界,他的故事带有错综复杂的哲学性,但文字的表达方式新奇有趣。

《骷髅自传》由一系列荒诞而黑暗的喜剧哲学寓言组成,充满了嵌套式的叙述和荒唐的悖论。这是一部虚构作品,科尔扎诺夫斯基专注于最为细微且易逝的事物;这也是一本哲学作品,带着自身颠倒的诗学:一位移居莫斯科的省级记者发现,他的存在被他房间前主人的自传所吞噬;一位著名钢琴家的右手手指跑掉,独自在城市里过夜;一个人毕生努力咬住自己的胳膊肘,激发了风靡一时的马戏表演和对康德的反讽……在11个充满先锋性的故事中,平凡的现实在读者眼前分崩离析。

作品选读

在波瓦尔斯卡亚街和尼基茨卡亚街之间一条拐弯抹角的小巷里,在一群巨大的灰色建筑群的顶层,施塔姆找到了那个被渴念已久的房间。房间的狭窄和漆黑吓了施塔姆一跳,可是电灯一亮,深蓝色的玫瑰就出现了,它们在墙纸上垂直成行雀跃着。施塔姆喜欢明快的蓝玫瑰。他走到窗前,成百上千的屋顶低低地压在无数的窗户上。他心情愉快地看过房间,转向女房东位披着黑披肩的、安静的老妇人。

“非常好。我想租下来。能给我钥匙吗?”

“没有钥匙。”女房东低垂眼睑,裹紧她的披肩说,“钥匙丢了,但是……”施塔姆并没有在听。

“没关系。可以先安个挂锁。我去拿我的行李。”

一小时后,这位新房客修理好门,拧紧挂锁钢搭扣的螺丝。尽管他兴高采烈,但一个小细节确实有点困扰他:在紧固临时插销时,他注意到那把坏掉的旧锁,锁身上有撬凿的痕迹和深深的划痕。再往上一点,木头架子上,斧痕清晰可见。施塔姆感到有点不安,他划着一根火柴(连接他的房间到前厅的走廊很暗)仔细察看那扇门。没有别的——除了棕色门板上清晰印着的白色数字24,很明显,这是必要的房号。

他注意到了。

“无所谓。”施塔姆打消了顾虑,着手打开行李箱。

接下来的两天里,一切都按部就班地进行着。施塔姆整天从一个门走到另一个门,从一个会议转到另一个会议,鞠躬、握手、交谈、倾听、提问、要求。到了晚上,他胳膊肘下的公文包异常沉重,他夹紧胳膊,脚步短促迟缓地跌撞回自己的房间。施塔姆困倦无神地看着周围一排排的蓝玫瑰,随即坠入深沉无梦的睡眠。第三天晚上,他总算提早结束了事务。当施塔姆走近他的大楼入口时,街上时钟的指针一抖,指向十点四十五分。他爬上楼梯,尽量不发出任何响动,转动门上那把耶尔锁的凸轮。然后,他迈入黑漆漆的走廊,走向24号房间。他停下来,在口袋里摸索钥匙。其他的房间又黑又静,除了某种嗡嗡声——在左侧,穿过三道薄薄的墙,那边有一个普赖默斯汽化炉。他找到了钥匙,将它插入门锁,用力推门,就在那一刹那,一团白色的、模糊不清的物体擦过他的手指,窸窣滑落到地板上。施塔姆啪的一声打开灯。在门槛旁的地板上躺着一个套着宽纸带的记事本,显然是从门缝里掉出来的。施塔姆捡起它,读到这个地址:

住户

24号房间

上面没有名字。施塔姆掀开记事本的一角:棱角分明的、跳跃的字母紧张地连成一串仰望着他。施塔姆迷惑不解,再次读那个奇怪的地址,但就在那一刻,当他将手稿翻过来时,它从宽松的纸套里滑出,展开了自己的纸质身体。施塔姆只需要翻到页,上面只写着:

一具尸体的自传

无论你是谁,24号房间的客人,也许——手稿开始了——你是我愿意取悦之人。你瞧,如果我没有把自己挂在门边角落的钩子上,将这100平方英尺的房子腾出来,你也不会这么容易得到一间栖身之屋。我用过去时写下这些:一个精确计算的未来可被视为既成事实,也就是说,几乎和过去一样。

我们并不相熟,现在彼此认识为时已晚,但这绝不妨碍我去了解你:你来自外省。你知道,像这样的房间好租给那些不了解当地事务和新闻报道的外地人。当然,你是来“征服莫斯科"的,你有能力和意志“立足"于此,从而“在世上开辟出自己的路"。简而言之,你拥有我从未拥有过的那种特殊能力:活着的能力。

好吧,我当然准备好了放弃我的地盘。或者更确切点说,我,一具尸体,同意挪开一点点。住进来吧:房间很干燥,邻居们都很安静平和,还能看到一处风景。的确,以前的墙纸破污不堪,但为了你,我将它换了。所以我想,我猜出了你的品位:深蓝色玫瑰沿着愚蠢的垂直线平铺。像你这样的人喜欢那样的东西。对不对?

作为我给予你的关怀和体贴的交换,住在24号房间的人,我只要求你能作为读者简单思考一下这份手稿。我并不需要你特别聪明、体贴,我的继任者和忏悔者,是的,我只需要你具有一种极其罕见的品质:是一个完全活着的人。

一个多月来,我一直饱受失眠症的折磨。在接下来的三个晚上,失眠将助我一臂之力,对你讲述我从未告诉任何人的事情。在那之后,一条涂了肥皂的绳索就可以彻底治愈失眠。

有一个古老的印度民间传说是这样的:有一个人,被迫一夜又一夜地扛着一具尸体——直到那具尸体的嘴唇紧贴着他的耳朵,讲完它漫长一生的故事。别妄想将我扔到地上,就像那个传说中的人,你将不得不承担我三次失眠的重担,耐心聆听,直到这具尸体讲完它的自传。

读到这一行,施塔姆再次检查宽大的纸套:上面没有邮票,也没有邮戳。

“我不明白。”他嘟哝,走到门边,站在那儿陷入了沉思。汽化炉的嗡嗡声早已停止。墙外鸦雀无声。施塔姆瞥了一眼记事本:它摊开在桌子上,等着。他拖延了一分钟,然后顺从地走回去,坐下来,眼睛找到那行中断的文字。

我瞳孔前的镜片已经戴了很长时间了。每一年我都不得不增加它们的度数:我的视力现在是850度。那意味着,对我来说,55%的阳光形同虚设。我只需要将两面凹陷的椭圆镜片插回它们的盒子里,空间就好像也被扔进那黑暗狭窄的隔间,突然收缩,变得暗淡。我只能看到模糊不清的灰影、黑斑或透明之点组成的线。有时,当我用块屬皮擦拭略带灰尘的镜片时,会有一种奇怪的感觉:如果我在擦拭玻璃凹面上的灰尘的同时,擦掉所有的空间又会怎样?来去无痕:如一片反光。

我总是敏感地意识到这玻璃状的附属物,它弯曲、结实的双腿悄悄爬上我的眼睛。有一天,我发现它可以折射的不仅是穿过椭圆镜片的光。我将谈到几年前发生的一件荒唐事:我与一位几乎不认识的女孩有过几次偶遇,这在我们之间产生了一种奇怪的羁绊。我记得她很年轻,有一张美丽的鹅蛋脸。我俩读过同样的书,用过类似的词语。次会面我就注意到,她深藏在(就像我的)夹鼻眼镜精致的浅蓝色镜框后面、因近视而鼓胀的双眸,深情又执着地追随着我。有一天,只剩我们两个人时,我碰了碰她的手,她以一个轻微的动作答复。我们的嘴唇凑得更近了——在那个特别的时刻,荒谬之事发生了:由于我笨手笨脚,我将她的眼镜与我的挤到了一块儿,它们像两卷铁丝相互拥抱、滑落,带着尖脆的叮当声落到地毯上。我弯下腰捡起它们。在我手中,它们是两个怪异的玻璃生物,金属弯腿纠缠在一起,像是要变成可怕的四眼怪物。颤动的光从一个镜片跳到另一个镜片,在那椭圆形里放浪地波动。我将它们分开:带着细微的丁零声,两对镜片脱离彼此。

节选自《骷髅自传》作者:[俄]西吉茨蒙德·科尔扎诺夫斯基;译者:王一笑 / 冯冬 ;知了·西科学技术出版社

来源:文学报

编辑/韩世容