2021年5月21日,由《柳青传》改编的电影《柳青》将在全国公映。该片讲述了新中国成立初期,著名作家柳青放弃城市优渥的生活条件,在陕西长安皇甫村扎根创作经典长篇小说《创业史》的故事。《柳青传》的作者由柳青长女刘可风所著,该书呈现了一个不同于文学史经典叙述的丰富的柳青,也详尽、真实地展现了柳青创作《创业史》时不为人知的艰辛与坚守。

父亲的《创业史》(节选)

经过三四年的努力,农业生产蒸蒸日上,发展速度出人意料,1955年、1956年风调雨顺,收成好得让人心花怒放。可是,在创作上,却是他最艰难的日子。

这一次的创作,在艺术技巧上,他下了拼死的决心,不仅要超越前两部,还要登上一个新的高峰。

第二稿完成,远未达到他要求的由旧手法向新手法的转变。正准备开始第三稿,处境却变得越来越窘迫。

几年没拿出作品,有人对他逐渐露出了鄙夷的目光:

“住在一个村子里,长期不出来,能干出啥名堂?”

“体验生活也有个限度吧,还能长期住着不出来!”

“那个庙是他的安乐窝,住着享清福哩!”

以后,中宫寺,有人叫它“世外桃源”,有人说他革命意志衰退,有人说他怕过艰苦的生活,甚至有人说:“他还能写出作品来?”

说这些话的绝不是等闲之辈,在全国作协的一次会议上,一位领导点名批评他在皇甫村定居和大规模的写作计划,并且预言他将失败。

当有人把这些话转达给柳青时,柳青是铁了心要继续走下去的,深思熟虑的奋斗目标,他不会轻易改变,所以,他平静地对传话人说:“我准备失败!如果都能成功,都不失败,怎么可能?我失败的教训,就是我给后来者的贡献。”

这种舆论日渐扩散,连村子里不识字的农民也有了议论:“这老汉在这儿休养哩!”

省上主要领导找他谈话,让他有作品就拿出来,写不出来就不要待下去了:“要跟上形势,看来×××的道路是正确的,跟上铁路跑,写些及时反映人民群众火热斗争的文章。”

柳青说:“每个人对文学艺术都有自己的理解,看法也许不同,所以道路也不尽相同。我的道路是我根据我对艺术的看法确定的,无论成功或失败,这条路我就是要坚持走下去,我用我的失败说明这条路走不通,也是我对文学的贡献。”

两个人谈僵了。

分手的时候,领导极不高兴。

从此,他的“官运”来了,省上领导让他到城里当驻会作家,处理日常行政事务。

坡下的汽车响的次数越来越多,不断接他到城里开会,和创作不相干的会接连不断,有一次进了会场,发现竟然在讨论一个同志的困难补助。

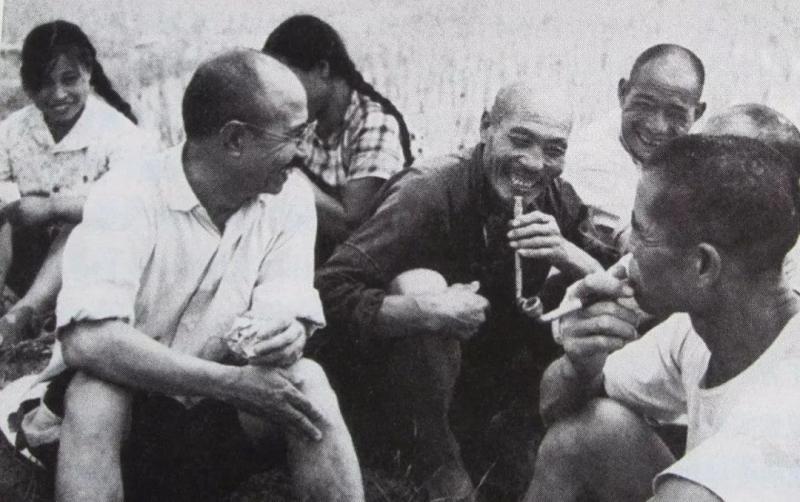

柳青和在皇甫村民在一起

一度,省委要求他到宣传部做领导工作,他坚决拒绝,明确表态要搞创作,而领导常把某些行政事务和接见文艺团体的事情交给他。

好不容易进入写作状态,又打断了。为了完成创作计划,他只有一个办法:忍!回到中宫寺写!

又一年春节,董学源和夫人来到皇甫村,一年一度的团聚,孩子们高兴地院里院外、坡上坡下玩耍,他却没有多少节日的欢乐,心里很苦。面对无话不说的朋友,久久沉默,他不想对朋友诉说自己的苦恼。是董学源先提起:“省委×××让我传话给你,写不出来就不要硬写了,可以学学鲁迅写点杂文,也可以像其他作家一样,到处跑跑,收集些资料,写点小东西。”

柳青听着没说话,写不出作品来,说什么也没用,写出作品来,什么也不用说了。

他的创作计划本来就是长途跋涉,不会立竿见影,自己也不是急功近利的人。

这一次的写作自认为起点高了,但远未达到已定的目标,面前虽然有一条难以超越的沟,但半途而废就从没想过。

不久前,他听说,从城里洗澡回常宁宫的几个高级干部,边走边议论,指着中宫寺说:“这就不是方向,这种生活方式……不正确。”

柳青想:“什么样的生活方式是作家正确的生活方式?有严格的模式吗?”

“社会生活千差万别,文学作品多姿多彩,难道是大家都走一条路的结果?”

“我只是根据自己的身体条件、创作要求、家庭情况确定了这样的生活方式,行得通行不通,还要看结果。”

灰暗的日子不仅有恶风,还有暴雨。

平静的小院也因此不平静了。

妻子听了这些风言风语心生波澜,她也怀疑丈夫,还能几年“怀胎”,总不“分娩”?

下乡以后,和马葳一起来支援西北的朋友常来探望,大家都知道她和一个著名作家结合,有好奇的,也有关心的。他们谈论着城市生活的种种变化和同志们的近况,谁当了记者,谁做了编辑,还有谁成了领导。想想自己,一天到晚走的是乡村土路,进的是草棚农舍,抓春耕,搞秋收,参加碾湾建立初级社有解决不完的社内社外矛盾和繁杂事务,这也能有大的作为?她想回城市,倒不是受不了农村生活的艰苦,实在是觉得:“你的事业没有希望,还要把我也赔进去。我到城里工作,也能当编辑,做记者,也能写出自己的文章。”

她开始不安了,有时成夜难眠,翻来覆去地想着:“我要和他谈谈我的工作。”

想到独自离开,几个孩子怎么办?柳青的生活谁来照顾?她不放心,总要安排好家里才能走吧?

日常家务有请来的一个本村妇女做,因为比他们夫妻大几岁,两人都叫她二姐。孩子她想交给二姐。担心的主要还是柳青,他到村里去,来回没钟点,开起会不论时间,写起东西不分昼夜,过得颠三倒四。有这样那样的担忧,只好抑制自己的愿望,放下纷乱的思路。

但是,当她提着刚买的洋芋,走进挂着蜘蛛网的乡政府小院,坐在办公桌前,看着从小窗格透进的一束光线照着泥脚地和墙角的老鼠洞,她又心烦意乱了,自己是城市生,城市长,主动放弃城市工作来到这里,如果……如果走另外一条人生的路,生命不是更有意义吗?

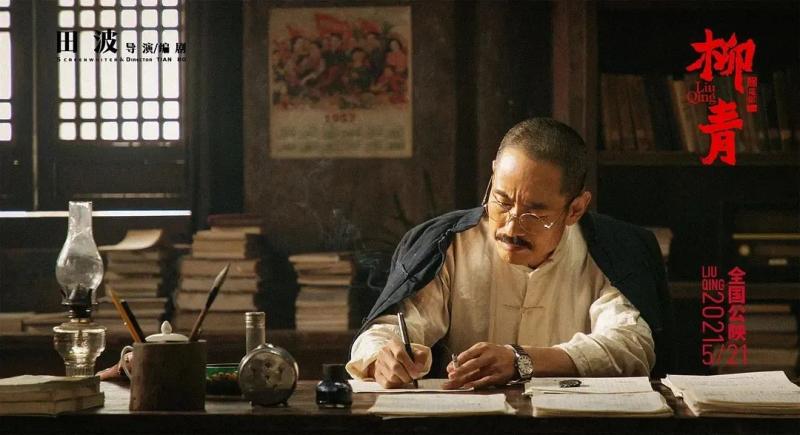

电影《柳青》海报

不管心里怎样翻腾,她还是认真处理手头工作,也不在外人面前表现出懈怠和消极。但当回到家里照顾孩子,安排家务,琐事缠身,就不由自主地问自己:“难道这就是我的人生?”

更让她难以忍受的是舆论的压力,就像终南山扣在心头。她终于下定决心:“要和柳青谈谈,他不能因为自己的需要把别人的一生毁了。”

一天中午饭后,柳青从饭桌边移到书桌旁,刚翻开报纸,马葳惴惴不安地走进来,决心已定,她坚定而胆怯地开了口:“柳青,我想和你谈谈。”他没抬头,只“嗯”了一声,继续看报。既然第一句出了口,她就要把心里翻腾过多少天的话倾倒出来:“我要到城里或县上去工作……”柳青从平静到惊诧,由惊诧到愤愤然,瞪起两只眼,问道:“你当初不是答应和我一起来的吗?”

“当初是当初,现在是现在。情况变了嘛!”

“不是挺好的吗?发生了什么变化呢?”

“我要回西安,当记者,做编辑,也要有自己的事业。”

“在农村就不可以干出事业?”

“我不了解农村,不了解农民……我干不了。”

对于这突如其来的冲突,他必须抑制自己,冷静!

他想妻子是个贤惠随和的女人,只要耐心,总可以说服。几年来,她跟着自己在农村,生活劳碌,工作辛苦,从不报怨。常听群众夸她,农忙季节在场里干活,没嫌过累,和媳妇女子有说有笑,从谁家门前过,老婆婆拉住她的手有说不完的话。有一回,柳青从地头经过,见人们正在场里运麦捆就说:“我也拿一捆。”两个小伙子笑着抬起一捆最大的,放在他肩上,他笑着说:“我不行,我不行。”小伙子是开玩笑,始终没松手,马葳也在笑,那笑容,单纯甜美,目光关怀温柔。在有矛盾的时候,他更愿意回忆这样的一幕。

他认为马葳的话只是说说,事情并不严重。但事情没那么简单,马葳是下了决心的,过了几天,她又来了,表情很严肃,语气很坚定:“柳青,我再和你谈谈。”接着还是,“我要到西安或县上去工作。”她讲出一些新的理由,也重复过去的话。柳青劝她:在哪里都可以做出成绩,建设社会主义的新农村也很光荣,党的事业就是我们个人的事业。

“我不长三头六臂,不会分身术,一个人看到的总比两个人少,你每天带回来的各种消息、工作中的情况、群众的反映……给我多少帮助,你在,我们是四只眼睛看,四只耳朵听,对我一个要写小说的人有多大意义,你能体会吗?我需要你,我的身体弱,孩子们也需要你,我决心在这里完成自己庞大的写作计划。”

他苦口婆心地劝说,马葳听不进去,脱口而出:

“你还能写出作品来?”

这句话使他顿时失去控制,别人说这类话,他咬着牙,埋头干活,可妻子说这话,实在让他失望,再也忍受不下去了,两个人争执起来。

二姐听不懂他们为什么争吵,过来拉走马葳,劝她:“夫妻有什么不对付,好好商量,甭吵,让人笑话。”二姐一贯说话柔声柔气,一脸和善。马葳哭了,她说:“我要进城工作,这儿不待了。”

“待得好好的,为啥进城?”二姐以为两人一时不和,她才赌气要走。

二姐不认字,马葳的想法没法对二姐说,她趁这个机会问问:“我进了城,娃们给你留下能行不?”

“娃们给我留下我也能照看,可你一走,院子就我一个女人,我还能待吗?”

从此,这个院子里争吵声不断,吵过以后又异常安静,谁也不理谁。柳青工作中间也到大房子来逗逗孩子,和二姐说说笑笑,马葳一进门,他端起茶杯走了。马葳心里委屈,怨愤在心头堆积,人虽同院,心隔千里,她不管他的生活了,也不再过问他的写作。

实在忍不住,一天,马葳又走进柳青房间,站在桌前,一脸愠怒,还是那句话:“我想和你谈谈。”又是要进城,又是吵架。柳青不想多说,站起来走了。

为了减轻家务负担,她提出把自己的一个亲戚从东北接来管家,柳青同意了。亲戚一来,火上浇油,矛盾反而更深。那人对马葳说:“说起你嫁了个老干部,享啥清福了?”有时,在夫妻面前指桑骂槐,院子里不时飘着风凉话,使两人的关系雪上加霜。

柳青心里难受至极时就对当时的区委书记安于密说说苦恼,安于密同情他,理解他,主动找马葳,劝解安慰:

“柳青在这里已经下了几年功夫,他需要有帮手,你处理家务,做些辅助工作,不比进城工作贡献小。”

这时柳青想出一个主意,干脆让她退职回家,两人在一起,让她一边学习文学,同时参与自己的工作,提高知识水平后,她或许会转变。

这一次是柳青对她说:“马葳,我想和你谈谈。”

“他同意我进城了?不,不会的!柳青这人,他拿定主意甭想改变!”她闪过这些念头,等丈夫开口。

“马葳,退职回家吧,和我一道工作,共同完成这个创作计划,我需要你。”和自己的愿望更加相悖,她摇摇头。

“我是干部,也不只是家属,再说我也不喜欢文艺。”她接受不了。

安于密劝她,她还是这句话,不满和委屈袭上心头,涌出的泪水倾倒出两年来的种种不快。

日子照旧,赌气、争辩、谁也不理谁。不管矛盾多么尖锐,但她从来没有表示要甩手而去的决绝。

就在这相当长的阴云笼罩的日子里,长安县的干部与官方、文艺界的舆论不同,这些不懂文学的人们倒是相信,为农业发展倾心尽力的人会写出东西来。经常有人劝马葳:“留下吧!帮助他吧!”终于她不再坚持要走。虽然勉强答应留下,两个人的关系仍不见好转。

一天,安于密来和柳青谈工作,中间问柳青:“你的书啥时候能出来?”马葳也在,脱口又是那句:“他还能写出来?”

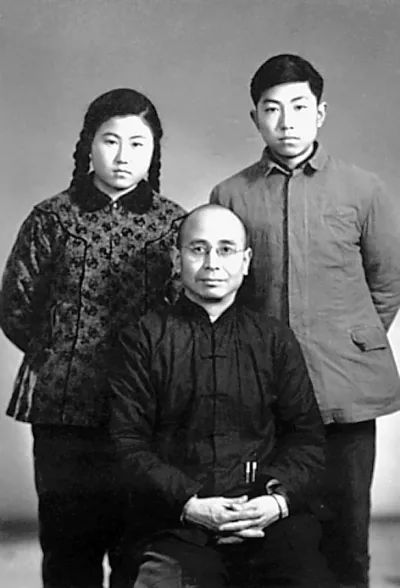

柳青与长女刘可风、长子刘长风

“用我的失败证明这条路走不通,也是我对别人的贡献,人类就是从多次失败中走向成功的。”柳青激愤地说,用力推了马葳一把,马葳一屁股坐在床上,她极感意外,无论怎样争吵,柳青从来没有动过手。受到刺激的马葳反唇相讥:“你就是这么固执!人家怎么说你,你没听见?”

“讥笑、讽刺,没有什么可怕,不正是激励我更加努力,更加刻苦吗?如果被几句难听话压趴下,正好说明我是个没出息的人。”

柳青不认为自己一定失败:“看准的事情不能轻易改变,没有这点韧性,还能完成创作计划?”

在两个人激烈冲突的瞬间,柳青立刻意识到夫妻矛盾不能升级,那会毁掉这个家庭,也毁了自己的事业。马葳也强抑自己的情绪。

老安走后,柳青独自坐在桌边,眼看这样冲突下去“死路一条”,他想到了缓和矛盾的新办法:“忘我地工作,用我的行动感化她。”

一次,柳青生病,拉痢疾,最严重的一天在便盆上坐了四十几次,干脆拿了写字板,放在膝盖上,仍然在想、在写,马葳心软了。

写作的甘苦无法言表,他对第二遍稿不满意,到地头或乡政府安排处理些农业社的事务,暂时抛开了创作苦恼,更多的时间仍然沉浸在这种苦恼中,回到家里,又是走来走去,很少笑容,很少欢乐,默默的思考中,人物逐渐增加,情节越来越复杂。多卷体的长篇小说,要从四部的整体做安排,不能只着眼在第一部。作品结构,艺术技巧都在考验他的才智,也折磨着他的身体。记录这一切的是从年初开始一个接一个长出来的疮。左腿内侧出现了第一个疮,几个月后有鸡蛋大,这个还没好,背部又出来一个痈,脓血不断。疼痛让他卧床一月,但他没有停止写作,写字板就放在枕边。接踵而至的是同一条腿外侧红肿,有的痛,有的痒……长到第九个,他决定暂时停下来,达不到预想的艺术水准,再写下去是白白浪费时间。

这就是他内外交困,咬着牙拼命写作,而一直达不到目的的1956年,也是家庭矛盾最尖锐,心情最抑郁,想尽办法寻找转机,但始终不见光明,他后来说的最“灰”的一年。希望在哪里?他认为只有写作过了关——能成功运用新的手法时才能改变这一切。于是,1957年,他下决心暂时不写了,几乎一年没有动笔,再一次对前人的作品进行研读和对比,比如,高尔基的《母亲》和《福玛·高捷耶夫》,反复比较它们在手法上的不同,孰高孰低。后者高于前者,这是高尔基在艺术上更加成熟的作品。他总结了前者低在哪里,后者高在哪里。从差别中找出自己应努力的方向。

然后研究肖洛霍夫的《被开垦的处女地》,这部书既有新的手法,也有旧的手法,这两种手法的区别和优劣是什么?为什么?自己没有达到这种水平的原因在哪里?深入的思考,从年初持续到年底。

此外,托尔斯泰的三部长篇小说、巴尔扎克的几部作品、《悲惨世界》《包法利夫人》《红与黑》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》,托尔斯泰的《艺术论》、刘勰的《文心雕龙》……随时在案头、床头和手头。

选自《柳青传》 刘可风 著 人民文学出版社出版

本文刊载于《当代》2016年第1期

来源:当代

编辑/韩世容