1942 年,年近五旬、两鬓微霜的王赓再次踏上了前往西半球的旅程。此刻的他体态苍老,脸颊消瘦,举手投足间给人一种久病未愈的感觉。王赓也深知自己目前的健康状况极度不宜车马劳顿,更何况是在战火连天的日里跑去万里之外的国度,但他依然毫不犹豫地登上从印度洋赴北美的飞机。

穹苍之下,华夏大地伤痕累累,满目疮痍。那年正是中国抗战最艰巨的第十二个年头,北平、天津、上海、 武汉等重要城市相继失守,千万无辜民在炮火中命丧黄泉,同胞所流的血足以汇成一条昼夜呻吟的长河。此时全国军民誓死抵抗,坚忍不屈地守护着恢复河山的希望。

飞机将要前往的目的地——美国,对当时的中国人来说还相当陌生,但对王赓而言载满了深厚的记忆。

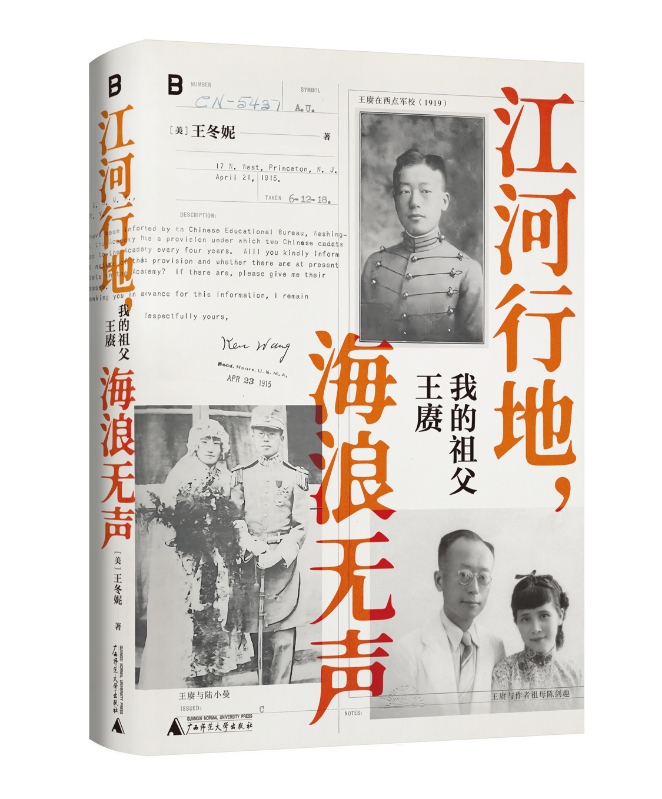

王赓在西点军校

十六岁那年,他在异常激烈的选拔考试中脱颖而出,被清政府派往美利坚留学。一瞬间,他仿佛又看到当年那个百感交集的自己,正站在开往旧金山邮轮的甲板上,一边跟家人们拼命地挥手,一边任由眼眶在呼啸的海风中逐渐湿润。少小离家,远渡重洋,山高水长,这一去便是七个春秋:从十六岁到二十三岁,他在地球的另一端褪去了青涩和稚嫩。再次回归故土时,他已是一名饱读诗书的儒雅军人。

时间的齿轮飞速转动着,那个他曾经深爱的女人仿佛在望着他,她那双如秋水般深不见底的眼眸把毫不知情的他卷入一场轰轰烈烈的情感纠纷中。再后来,另一件猝不及防的不幸事件,让他在短短一天内坠入地狱,从此在大小报纸上背负恶名。这两段不堪的往事 在夜深人静之时还会偷偷浮上王赓的心头。如今他已四十七岁,患有严重的心脏病和肾病,连一向对他信任有加的母亲都忍不住在临行前呢喃:“受庆啊,你的身子真的能行吗?”

可就算是要用命来赌,那又如何?

现在是国家和民族最需要他的时刻。

王赓确信这次出行将会促进国际合作,从而联手击退日本。对胜利的向往驱动着他,可命运是否会如他所愿,给予他这个呈现生命价值、赢回应有尊严的机会?

一切要从一百多年前的 1895 年说起。

故事的主人公王赓出生于江苏无锡——一个依江傍湖、河渠纵横、青衣纸伞的江南水乡。十五岁那年,他告别家人,北上入京,踏入清华大学前身:清华学堂。周遭的场景从“小桥,流水,人家” 变成了帝都的“宫墙,胡同,四合院”,耳边软软的无锡话一下子变成了嘎嘣清脆的京片子。

空间上的延伸和时间上的转变从那时起开始加剧。

一年后,他从清华预备班结业,坐上邮轮,在一望无际的太平洋漂泊多日,才抵达终点——那个全名为美利坚合众国、一个成立不到两百年的民主联邦政体。在那里,他先后就读于密歇根大学、哥伦比亚大学,接着又从普林斯顿大学和西点军校毕业。在“一战” 结束的 1918 年,他学成归国,次年又代表官方前往法国参加巴黎和会。在接下来的十几年里,他往返于北京、哈尔滨、天津和上海等地,还曾一度旅居德国。抗日战争全面爆发后,他又驻足于后方的昆明和重庆,其间又去过香港,后来出国去了缅甸、越南和印度。

再后来,王赓在执行公务的途中客死异乡,葬在了古老埃及的首都开罗。那个听着吴侬软语长大的江南少年肯定不会想到,有朝 一日长伴他左右的竟然会是北非的黄沙和烈日——童年里那个烟雨 迷蒙、草长莺飞、粉墙黛瓦的江南终究是再也回不去了。

他的一生留下很多遗憾,但至少行遍万里路,看尽大千世界。他的足迹看似复杂,实则与传统的士大夫路径有所呼应。古代中国的文人幼年受地方滋养,寒窗苦读,进京赴考,金榜题名后通常出任外地、出征前线或出使异邦(官员不准回乡任职)。仕途难测,宦海沉浮,若无意外,晚年则可衣锦还乡,落叶归根。因此男子建功立业的一生,就是一个从地方到中央,从故乡到异乡,最后回归故里的路线。

到了王赓这一代生于19世纪末、成长于20世纪初的知识分子,他们一生涉足的地域之广阔、接触的文化之迥异,是前人完全无法想象的。归根结底,当时的中国首次以极其被动的形式卷入西方启动的全球化浪潮中。在经历了鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华等一系列惨痛失败后,中华民族终于从唯我独尊的大梦中惊醒,发现自己既不是万邦来朝的中央帝国,也不是“一喜四海春,一怒四海秋”的宇宙核心。异族文明不但气势汹汹地闯入了,还时刻提醒着国人,在这场较量中,中华大国已经远远落后于世界大潮,若想改变颓势,只有放下成见,择善而从。空间的拓展也带动了时间观念的重组。传统的中国历史沿着回顾和循环的方向运转,只因记事之初就出现了尧舜禹汤的圣贤典范,让后人只能顶礼膜拜而无法超越。可到了近代,西方的进化论“物竞天择,适者生存”的口号进入中国。在这套思想体系里,只有不断改良、除旧立新才能创造出更合理和先进的文明。在地理和时间观被颠覆的同时,更为惊心动魄的是文化系统的瓦解。虽然丧师失地、外族入侵和朝代更迭等各种灾难也曾席卷中华大地,但是以忠孝仁义、三纲五常为核心的儒家道德信仰从未被撼动。若文化根基不动,则只需“中体西用”便可解决危机。可是20世初的世界浪潮不单对物质和技术带来冲击,还撼动了旧有的道德伦理。一夜间,“天地君亲师”遇到了“自由、平等、博爱”,致使“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”的人文理想不再有说服力。

中西文化体系虽然看似格格不入,但有一处高度重叠——对知识的重视和肯定。在经历了中世纪的文化断层后,欧洲迎来了文艺复兴和思想启蒙,知识探索再次被视作社会进步的核心。而在中国,“万般皆下品,唯有读书高”的思想一直深入人心,数千年来不曾动摇。如此一来,中西方都推崇“格物致知”,肯定教育的多层功效。因此尽管很多人对西方不甚了解,却很容易将中学、大学和博士与过去的秀才、举人和状元画上等号;于是通过中西结合的改良,传统的教育观和文人之风得以延续。

王赓在密歇根大学中国同学会的合影

但新时代赋予的艰巨任务——重塑华夏文明这项巨大工程—— 在最先进的课本里也找不到现成答案。究其困难之处,一部分来自旧文化强大的韧性和高渗透度,更大一部分则来自现代化本身的不稳定性。民主之路在欧美各国本身就是一个不断遭遇背叛和反转的艰难历程。更为致命的是,那些强大的先进国家在现实中屡屡犯下军事侵略、资本剥削、种族歧视和压迫妇女等劣行,让现代文明产生无数疑惑和矛盾。面对这道高难度的题目, 一百多年前的中国知识分子还是交上了一份属于自己的独特答卷,其中最显眼的执笔者是一群拥有乡绅背景的国际文化精英——他们的成员以沿海地区的优势作跳板,然后进阶海外吸纳先进资本,通过同校、婚姻、亲戚、同乡等关系形成一个具有影响力的共同体,最终以兼容的形式活跃于公民社会并参与全球文化共建。他们继承了中国士大夫“天下为公”的情怀和知识分子的使命感,两者的深刻结合为他们提供了一个修身齐家、振兴民族、引领人类的宏大格局。

尽管这群人努力探索全世界走过的路,试图打通古今中外的壁垒,却在现实中屡屡碰壁。一方面他们憧憬着国际主义和四海大同,但另一方面又对华夏故土有着强烈的眷恋,两者在国家和民族的火焰中难以兼容。比如1949年,英国诗人E.M.福斯特劝当时留学英国的作家萧乾离开中国,并对他说:“假如在友谊和祖国间作抉择,我会选友谊。”可对一个20世纪的中国人来说,私人关系最终还是要让步于家国情怀,于是萧乾留了下来。在婚恋方面,这个阶级最早响应个性解放的号召,也因此最早开始颠覆传统,其结果也是几家欢喜几家忧。此外,这个群体被攻击最多的地方就是他们身上所谓的“阶级特权”。当时大部分中国人居住在安土重迁、淳朴保守的乡村,正如费孝通在《乡土中国》中所说的:“那些被称为土头土脑的乡下人,他们才是中国社会的基层。”相比之下,近代知识精英活跃在大都市的各类政府文化机构,所钻研的建筑、文学、艺术、外语和科学等,虽然高端优雅,却远离普通人的生活。于是这个少数群体与中国社会的基层犹如两个平行空间,时间一久必然产生隔阂与偏见。时至今日,这个独特的群体指点江山的时代已经一去不复返了。 原来的缙绅阶级早已消失殆尽,等到 20 世纪 80 年代中国改革开放之时,引领全球化的主力已成为资本、技术和跨国企业,那个胸怀 天下的文化共建模式已成绝响。

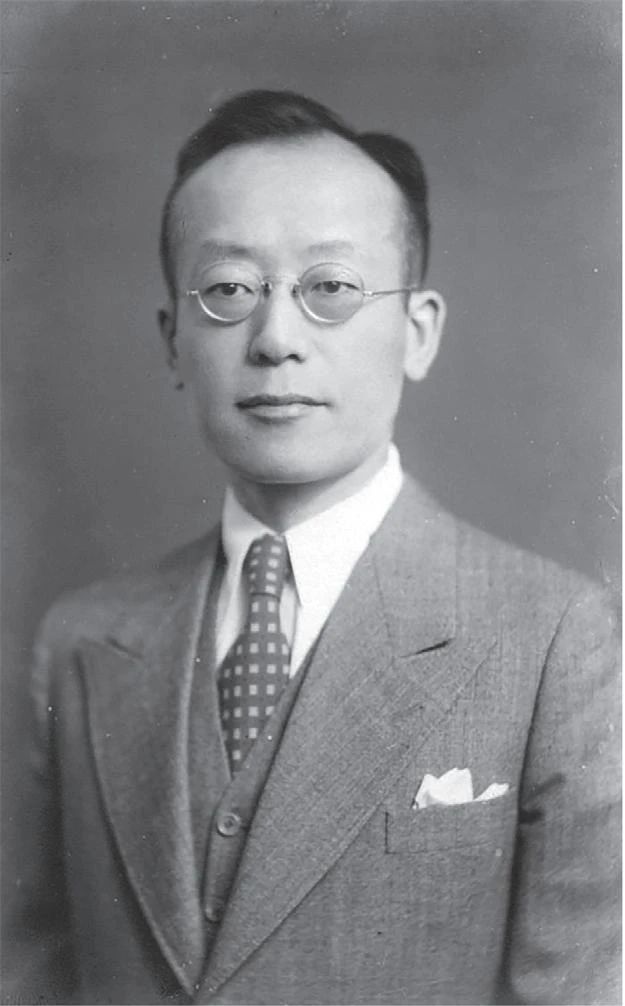

王赓的身上能清楚看到那个群体的缩影。他出生在典型的江南书香门第,自小勤奋好学,后借庚子退款的契机走出国门,进入美国的高等学府和军事学院。在七年漫长的求学生涯里,他牢记身上的职责,不曾眷恋异国他乡,毕业后马上义无反顾地回归,奔赴属于他的使命。在婚姻上他赞同对平等和幸福的追求,拒绝复制旧式夫妻不平等的相处模式,换来的却是有一天被突然要求放手成全他人。再后来战争打响,王赓却因一次偶然事件被判刑入狱,还被舆 论污名化,因而不得不在出狱后再次远走他乡,导致人生最宝贵的几年在囚禁和放逐中消磨。抗战全面爆发后,王赓再次受命出山。 复出后,他在国家最艰难的岁月里,日复一日地奉献着自己的所长, 坚持以善良和正直来回应过往的磨难。岁月或许带走了他的纯真, 却从未改变他的信念,最终他因公病逝在埃及,年仅四十七岁。历史的滚滚洪流牵引着他的一生,但他也在时间的长河里留下自己的吉光片羽。

王赓最后的照片

以上所追述的王赓就是我的祖父。

这本书将以人物传记的形式呈现他的生命轨迹,包括他的留学时光、情感经历、一 ·二八劫难、抗战风云,还有关于工作、家庭、友情和战争等点滴,以便更多人能了解他并走进那个属于他的独特年代。在探寻他的脚步、回味他的人生的过程中,我逐渐觉察到,尘封的往事对活着的人究竟意味着什么,我也寻找到了属于自己的答案。

作者:王冬妮(斯坦福大学史学博士。师从国际著名古典学家伊恩·莫里斯教授。现居德国,从事自由写作,著有作品《了不起的古希腊》)

编辑/韩世容