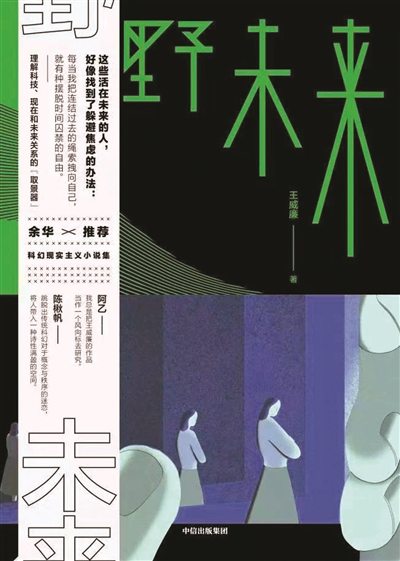

■主题:高速时代的焦虑与反抗——王威廉《野未来》新书发布会

■时间:2021年10月17日晚7点-9点

■地点:单向空间·朝阳大悦城店

■嘉宾:西 川 诗人、散文和随笔作家,北京师范大学特聘教授

宗永平 《十月》杂志副主编

杨庆祥 中国人民大学文学院教授

王威廉 作家,先后就读于中山大学物理系、人类学系、中文系

■主持:余雅琴 媒体人

威廉的小说里

有与老一辈作家不太一样的写作

余雅琴:《野未来》这本书点中了我很多的困惑和焦虑。收入本书的《不见你目光》这篇最初发表在《十月》杂志,负责这篇的编辑就是宗永平老师。想请宗老师从这篇聊起。

宗永平:先分享一个故事。“十月文学奖”一般情况不会颁给年轻人,而威廉的小说得过“十月文学奖”。为什么得了奖?是因为我们整个杂志社都觉得这位作家给我们提供了新的东西。《不见你目光》看起来仅仅是跟科技的某个方面有关系,但事实上,这篇跟这个集子里其他作品的写作模式一样,最终反映的不是科幻世界,恰恰是在用科技来反映生活,这个很特殊。这其中有一个重要的新东西——用科幻或者科技来涉入我们生活的可能性。威廉为我们当下的文学写作提供了一种方向、一种可能性。

余雅琴:关于《不见你目光》这篇小说我补充一点,它是《野未来》这本书的第一篇,我当时读过之后非常非常震惊。这篇小说不长,但里面几层的结构会让你觉得作者对现实的观察和处理能力很厉害。讲述的是在未来某个时代,主人公肩负着教化犯罪分子的任务。他负责的女孩犯下了罪行,她看着自己的男友在装满监控器的房间里自杀了。光这个开头就觉得非常吸引人。接下来请西川老师谈一谈对王威廉老师这本书的看法。

西川:我虽然是一个诗人,但是我也观察中国当代的小说家。我感觉到比我年轻的小说家和诗人里有的人还是老的写法、过去那一套,但是在这个作家群里面的确已经能够感觉到一种新的东西。威廉的小说里面就有与老一辈的作家不太一样的写作,我还是挺兴奋的。威廉长期给我的印象就是:他是一个读书人,一个思考问题的人,一个有关心、有关怀的人。当然可以说每一个人都有关心、有关怀,但是有些人的关怀和关心是不包含问题意识的。每一个人都关心别人的疾苦、自己的难受、个人的孤独,但是有些人所有的抱怨全是“大路货”,有少数人有问题意识。在威廉的写作中我能感受到他是有问题意识的,能够发现问题,能够找到一个切入的角度,就是用文学来切入自己发现的问题。

一开始我以为《野未来》完全是科幻类的书,因为我对科幻有很多看法,有正面的看法,也有负面的看法,有左面的看法,也有右面的看法。但是威廉这本书完全不在我过去判断的轨道里面。我觉得科技的因素、科幻的因素对于这本书来讲,特别像是生活的一个凸起。有些人处理的那个未来是一个遥远的未来,但是威廉处理的未来好像只比现实生活高一点。

刚才小余提到一个词叫“软科幻”,我不知道这个词,但是我觉得威廉他的科幻甚至有一点像反科幻。有点像过去有关乌托邦文学的讨论,然后就出现了一些反乌托邦文学的创作。威廉他所谓的科幻里面至少包括了一种对科幻的反思,所以他展示的这一个未来不是遥远的未来,不是一个无限的、一个幽暗的未来,是一个近未来,就是并不太远的这么一个未来,我觉得这个很有意思。这个未来所有的根据都是当下具体的生活,比如说监控,比如说GPS,都是现在已经有的东西,就是从现有的1里面导出了2、导出了3,但是并不导出无限数,所以这个未来是一个近未来。在近未来的意义上,《野未来》跟很多我了解的所谓的科幻小说、科幻文学就有点不太一样。

我也读到过一些当代中国人写的科幻文学作品,基本上就是驾驶着宇宙飞船不知道飞哪儿去了,都是对于地球的危险、伤害或者潜藏在我们中间几个外星人互相寻找这样的故事,我对这样的东西有很多的疑问。比如说:所有的科幻小说为什么经常场景是荒野,荒野和高科技是什么关系?原始、野蛮跟高科技是什么关系?你看科幻电影里面那些人恨不得都是特野蛮的,除了高科技以外就是很野蛮。我就纳闷,都高科技到那个程度了,他居然没有审美,他的飞船里面怎么连个画都不挂,或者弄点什么都行,另外一套审美,不一定非得挂画。但是总会有文化的那一块,总会有有温度的那一块。不管你是哪一种生物,你都得有一点温度才行。

而在威廉的小说里面我感觉到这样一种生活的温度,这个温度也可能是一个发烧的温度,就是烧一点,37度5,38度,也有可能是低于我们普通的体温,24度、16度,那也是温度。所以我觉得他既不同于过去传统的小说家,也不同于现在我看到的大多数的科幻小说的写法。

杨庆祥:回忆、孤独、在旧时光里面苦苦纠缠,构成了王威廉这部书的主题。这个主题跟GPS、人工智能、高科技这些东西结合在一起,是王威廉作品中特别重要的亮点,或者说是我特别看重的地方。

因为曾经有一点理工科背景

特别关注科技对生活的影响

余雅琴:几位老师的分享让我们对这本书充满了期待,也多了疑问。请作者王威廉老师先回答我的一个疑问,关于这本书的命名。科幻小说都是关于未来的、关于幻想的,你在“未来”前面加了一个“野”字。为什么?

王威廉:这个名字《野未来》,表明我对未来的一个态度,就是特别暧昧的。在汉语里面“野”字有太多的阐述,可以是荒野的,也可以像西川老师说的野蛮的,或者是不确定的东西,或者是茂盛的、茂密的东西。总而言之,未来对于我来说特别重要,因为我本来是一个特别关注现实层面的作家,但也因为曾经有一点理工科背景,就特别关注科学技术对于我们生活的影响。

早期阶段,我抱有一个特别乐观的心态。我是技术爱好者,刚上大学是21世纪初,刚刚有彩铃手机,在当时是非常昂贵的,我不惜代价地把手机买回来。但是随着技术不断地发展,我发现生活不断地被技术所卷入。写这个系列小说之前,我在2008年写过一篇小说《没有指纹的人》,那是我第一篇类似于现实科幻的小说。我以前在出版社上班,我们用纸打卡,有时让同事帮忙打卡就可以了。结果有一天领导说要用指纹打卡,我当时感觉到一种恐惧,没有办法逃班了,被牢牢控制住了。那时候难以想象在十年之后的现在有“人脸识别”。我当时看了很多科技预测的书,以为未来肯定是“虹膜试别技术”,没有想到最简便的方式是识别人脸。当时写《没有指纹的人》就是表达对科技侵入日常生活的恐惧感。为什么没有收录到这个集子里?2008年写的,今天如果收入,大家会觉得指纹打卡机太老土了。

这是一个可怕的地方,技术发展之快远远超过我们的想象,我们不知道我们经历了什么。十年之间,我们回顾过往,是截然不同的时代,恍如隔世一样。

我学过人类学,我有一个朋友学考古学,十几年前我跟他聊天,聊当时最流行的人类技术怎么怎么样。考古学的同学说,这不算什么,对于人类来说,从旧石器时代迈入新石器时代才叫牛。他当时说了一番理论,我觉得确实对。但是经过这十几年,我觉得他当时的话就不那么有说服力了。从旧石器时代到新石器时代也许有很大的变化,但那经过了很漫长的时间,可能是几十万年的时间积累才发生一点变化。但是我们今天,在一个人生命当中,可能有十年,你的生活方式就发生变化了——断崖式的变化。这些触动着我来写《野未来》这样的小说。

科幻小说一直审视的都是我们所生活其间的现实,我所探索的是科技对于我们现实生活的内核究竟造成了什么样的影响。我们经历过几次科技革命,曾经的马车被换成汽车,换成了高铁,但都只是交通方式的改变,并没有改变日常生活的一些东西。但是自从互联网、移动网络、手机、APP出现以后,人类的现实形态发生的改变,让我们意识到今天的现实不是一个单维的空间。

我们以前觉得互联网是互联网的世界,现实生活是现实生活的世界,可以分得清。但是我们现在发现互联网的世界跟现实的世界,通过移动网络和终端扭结在了一起,变成了同一个世界,现实就显得很扭曲。每个人所站的位置不一样,他所看到的现实千差万别。如果我们撤出来,走几步看一下,可以看出结构来,可以看出来现实与虚构扭结在一起的边界。为什么今天在文学的角度可以注意到边界,就是因为小说坚持用一个更加整体的方式来思考我们的日常生活,而别的学科门类都是从特别确定的、单一的视角在思考现实,缺乏对于整体景观的了解。实际上,最重要的科技已经让我们的日常生活发生了质的变化。

我想写的都是关于内在的,所以《野未来》里没有外星人,也没有特别夸张的生命奇迹。包括谋求永生那篇《后生命》里,主人公们发现意识无法转移,人的大脑迟早会衰败,没有办法让永生变成可能。这篇小说也对永生持否定的态度。

文科出来的人对历史忧心忡忡

做科学的人觉得历史是可控的

余雅琴:回到今天的主题“高速时代的焦虑与反抗”。焦虑、反抗,都和我们曾经所期待的、带着进步主义观的对科技的看法不一样。我在做功课的时候看到西川老师接受采访的时候说过“要允许自己落后时代30秒”,说自己不怎么用微信或其他社交软件。想从您开始,大家来谈一谈自己在高速时代作为个体的一些感受,具体哪些方面焦虑?

西川:我现在也在学校里面教书,我在原来学校教书的时候有几个学生经常看科幻的书和电影,他们会介绍我看科幻电影。几年前,有一个新拍的片子叫《银翼杀手》,我顺便看了旧版的《银翼杀手》,我跟我这几个学生有一个交流。我说我怎么觉得《银翼杀手》除了飞行器在楼里面飞,实际上街景很像19世纪的伦敦。就是说在一个未来,它的背景其实连20世纪都不是,是19世纪,街上开始有蒸汽,这都是19世纪有煤气灯那时候的场景。高科技被压在这么一个19世纪的背景中,我立刻想到一个问题,如果一个人要在这种高科技的背景之下展开批判,他究竟是用22世纪的思想批判21世纪,还是用19世纪、18世纪的思想来批判?他能够动用的资源是什么?

所谓的有批判性的人,很多能够动用的资源是旧资源,是过去的东西。就好像这一次疫情来了以后,全世界的思想家在讨论疫情的时候,能够动用的资源不外乎来自中国的SARS、西班牙大流感、西方的黑死病……全是从过去的经验获得一个角度来对当下做出一个判断。批判也批判了,但是这种焦虑我不知道怎么描述它。这种焦虑是饱含着过去的一种焦虑——由于我对18世纪、17世纪的记忆,我对当下不适应。实际上当下要往22世纪走你又拦不住,就像疫情这样一个情况。

然后我也发现拿出这种态度的大多数人,实际上是不懂科学的人。因为非常偶然的原因,我会接触到很好的科学家,遇到不同行当的人,有的是院士、有的是某一个行当里面顶尖的科学家。这些人在看待科技和未来的时候都是比较乐观的。他们认为到目前为止他们所做的研究都是可控的,而所有悲观的人都是学哲学的、学历史的,有人文关怀的。于是关于未来的一个话题,实际上被转化成理科和文科的斗争,这个特别地绝。就是所有文科出来的人对历史都是忧心忡忡的,而所有做科学的人对历史本身,他们觉得都是可控的。这个事情是不管未来来没来,如果当下有一个大知识界的话,它已经产生的裂痕我们都可以看得到,一个巨大的裂痕。

我曾经在一个活动上碰到两个年轻人是做区块链的,这两个年轻人就觉得他们挣得也多,工作也很有保障,看到他们要对社会产生的影响也很兴奋。然后我就问,你是做区块链的,不做转基因吧?他说,不做转基因。我说,你做区块链的,你反对不反对吃一个像西瓜那么大的西红柿?他说这个问题没有想过。对于未来非常乐观有把握的这些人,实际上是在他自己的领域里面。对于超出他这个领域的,他只是跟你说我没有想过。谁在想这个事?都是文科生想这些事,既不懂区块链,也不懂转基因,就在这里折腾、在这里翻腾,觉得这里面有问题。我们当下面对的这个情况非常有趣。

我刚才跟几位朋友也讲,这次疫情来的时候,官员们和科学家们都觉得没有关系,不用慌,我们会有办法。但是哲学家们、大学教授们全慌神了,是因为他们觉得历史处在一个巨大的转折时期,而且我们看不到将来,我们对于当下没有答案。而官员们认为建一个方舱医院就是答案,但是哲学家们可不是这么认为。所以这个时候先不说我们是不是用19世纪的东西来批判当下,而是我已经看到了对于世界认识的这样一种分裂,这个分裂我到现在没有答案,只是这么一个现象。

王威廉

对科技本身的进展的不了解

这是我们焦虑的最根本原因

宗永平:我是这样想的,比如说,我们可能对科技本身的发展不能阻挡,历史也告诉我们它一定往前走。但是事实上作为一个绝对的文科生,我们想的问题还是会存在,就是:迅速往前发展是合理的吗?

事实上我们现在的生活因为科技的发展,这十几二十年里面,本身的发展速度和中国的进展速度都远超过去一百年、两百年,甚至一千年。还有密集度,比方说在这里做对谈,全世界的人只要想关注都是可以关注到的,是极为密集的。我们生活的密集程度和迅速程度都是过去不可比拟的。从这个意义上来说,我们的生活其实已经有非常大的改变,我们人肯定也会因此改变。但是这种改变是应该的吗?这种改变是越来越好的吗?这就是我们文科生会问的问题了。回到今天说的话题,我们的焦虑和我们的反抗的可能性,焦虑是肯定的,焦虑不单单在于它的速度快,它越来越密集,还在于,我们一般的文科生、一般的大众对科技本身的进展都是不了解的,这是最大的焦虑。我觉得这是我们焦虑的最根本原因。

王威廉:今天科学对于人们日常的侵入已经是全方位的了。最明显的是,疫情最严重的时期,每个人必须扫码,有一个老大爷没有智能手机,没有办法扫码、没有办法坐车,走了一晚上才走到家。当科技席卷一切的时候,我们有没有关注过那些无法登上这趟列车的人?

在与《野未来》同名的这篇小说里,主人公是一个保安,他是一个科幻迷,想通过自己的方式去未来看一看。作为保安的他实际上怀有一种焦虑,他是否觉得自己无法抵达未来,因此希望以自己的方式抵达未来呢?小说的结尾设置成了开放式的,经常有人问到这个保安有没有去到未来,我说你自己去思考。有个朋友的说法很有意思,他说“如果相信保安去到未来的是乐观主义者,相信保安没有去到未来的就是悲观主义者,相信什么取决于读者自己是乐观还是悲观”。

既然科技席卷了一切,侵蚀了我们的现实,我努力地想要把这样的现实书写出来。我从小就想当一个科学家,爱因斯坦是我的偶像,他的头像就挂在我的床头,我当时觉得能够掌握宇宙的奥妙,对于生命是最大的价值。但是读大学以后,每天泡在实验室里面跟机械打交道的时候,觉得特别冷漠,我觉得这些跟我内心的生活距离特别遥远。我还有很多对于生命、对于生活的困惑没有解决,所以后来学了人类学,又学了文学。

人类学特别有意思,现代人类学之父是马林诺夫斯基,这个人是学物理的,后来开始研究人类学。他把物理学的方法应用在人类文化的研究领域,他觉得人类文化也是一个物理现象,应该可以把它研究成不同的模式。这样的思维方式对今天的影响是非常大的,如果大家读过像萨林斯这些人的人类学著作,就会觉得历史并不重要,重要的是文化结构,文化结构是换汤不换药的,很多的功能可以被替代。这些东西让我对于现实的思考总是复杂的,我总是觉得有一种被我们所忽略的现实,等待着文学去照亮它。它既跟我们内在的焦虑有关,也跟这个时代的转型有关。我一直在想,中国在前几次工业革命或者技术革命时都没有赶上,我们一直是追赶的状态。这几十年我们发展非常快,西方转型经历的几百年,我们给压缩了。

另外中国赶上了这一轮的科技革命,就是AI人工智能革命,中国的技术以及这次的步调跟世界是同步的。所以对我们生活在当下的中国人来说,实际上经历了两次技术革命,只是我们没有觉察到。一次是我们自己内部的,世界已经变了,我们向世界靠拢;一次是我们跟世界一起转型。这些东西叠加在我们生活中的时候,实际上它还是给我们带来了很多很复杂的东西,所以这些都是作为一个作家应该去把它敞开、写出来的。

整理/雨驿

编辑/韩世容