川端康成称赞他“和颜蔼语”,拥有超越了时代的境界。

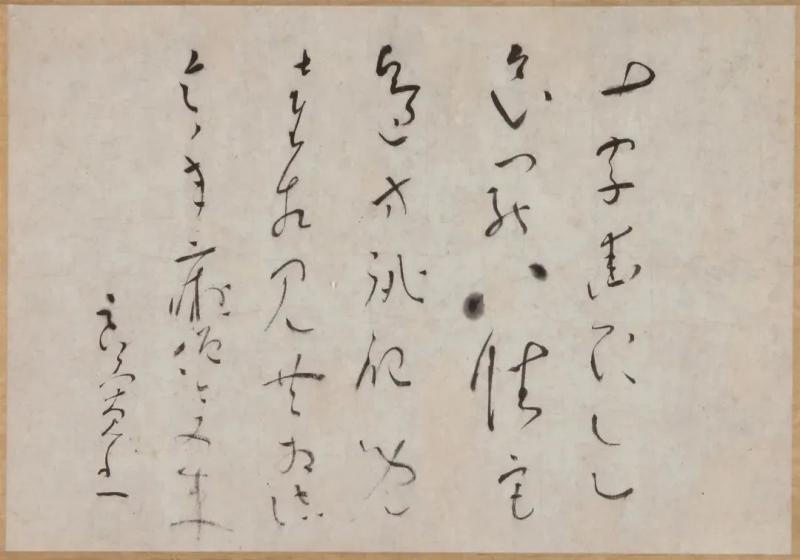

他的书法深受中国书法家二王、怀素、黄庭坚的影响,也善写汉诗,清新隽永如“夏夜二三更,竹露滴柴扉。西舍打臼罢,三径宿草滋。蛙声还远近,萤火低且飞。寤言不能寝,抚枕思凄其。”

他最喜陪伴儿童玩耍,除了拍毬斗草,也喜欢为儿童做风筝,在风筝上写偈语“天上大风”。

良宽是日本江户后期著名的歌人、俳人、书法家。其作品在现代日本及欧美广为流传,歌风承袭《万叶集》自然、质朴之风,他纯粹天真的诗心感动了无数读者。良宽成为世界的诗人,更离不开上世纪30年代德国人雅各布·菲舍尔的翻译,以及作家川端康成在1968年获颁诺奖时演讲中的引用推介。

近期,旅日青年作家苏枕书从良宽一生创作的千余首和歌与百余首俳句中精选200余首集结成《良宽歌句集》出版面世,书中保留了原文和必要注释。今天的文章,带来苏枕书的部分导读与诗句选读。

1758年,良宽出生于越后国三岛郡出云崎(今新潟县三岛郡),那是面朝日本海的小城,虽然现在很冷清,但在江户时代是幕府直接的管辖地,即所谓“天领”之地,是日本海航路的重要港口。良宽家负责管理出云崎及周边农村的税收等职,在江户时代叫作“名主”,屋号曰橘屋,姓山本。父亲名以南,母亲名阿信。有关良宽的生平,有许多不甚明了之处。通说认为,他小时候曾进过私塾,学过汉文,18岁时突然出家,22岁时游历至备中玉岛(今冈山仓敷)的圆通寺,拜国仙和尚为师。34岁,恩师国仙和尚去世,良宽开始周游各地,48岁时来到越后国蒲原郡国上村(今新潟县燕市)的国上山国上寺五合庵,清贫度日。后来辗转于乙子神社的草庵(今新潟县燕市)与岛崎村的草庵(今新潟县长冈市),过完了身无一物的生涯。

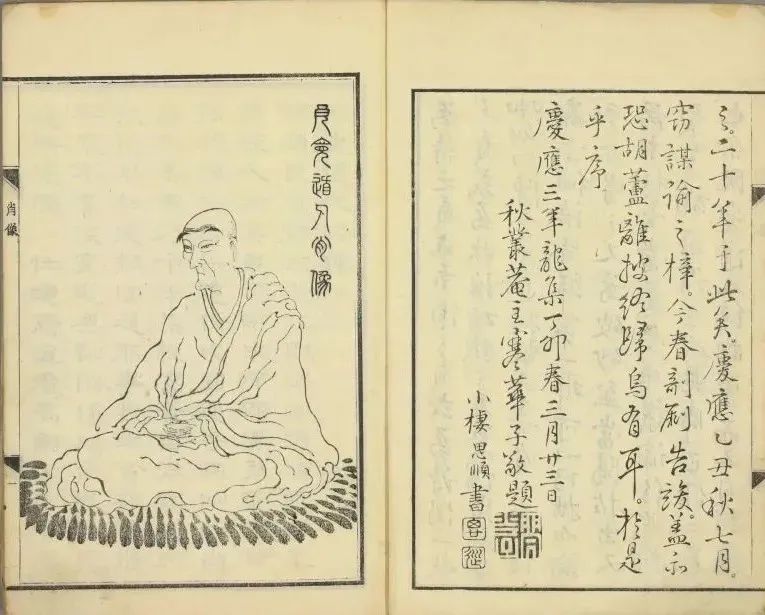

庆应三年刊《良宽道人遗稿》卷首所载良宽肖像(早稻田大学图书馆资料)

托钵乞食为生的良宽最喜陪伴儿童玩耍,除了拍毬斗草,也喜欢为儿童做风筝,在风筝上写偈语“天上大风”,这也是良宽最有名、最为后世所爱的偈语,据说还有风筝实物存世。这些内容在他的和歌集中也有大量吟咏,且远比汉诗知名。不过他的歌集,则要到明治之后才得出版,此前仅见抄本,如江户后期国学家屋代弘贤(1758-1841)在自编丛书《论池丛书》第25卷收入了《良宽子倭歌并诗集》(原静嘉楼藏。该丛书今藏国立国会图书馆)。明治二年(1869),藏云和尚去世,似乎也意味着良宽被理解的一个阶段暂告段落,而将迎来新的被认识、被传扬的阶段。

推举良宽的活动,最早发端于新潟地区,如1898年新潟县教育会编纂的《越佐史谈(教师用)》中已有“国上寺禅师坊及僧良宽”一章。到1900年之后,随着正冈子规等人俳句运动的兴盛,以及出版业的发达,关于良宽的歌集、诗集逐渐增多。

1937年,时于新潟高等学校担任德语讲师的德国人雅各布·菲舍尔(Jakob Fischer)翻译出版了贞心尼所作良宽传记《莲之露》(Dew-drops on a Lotus Leaf,此书在当时的北京近代科学图书馆也有收藏),是良宽诗歌最早的英译。全书共十一章,从良宽少年时代写起,到出家、修业、巡游、归乡、五合庵山居、诗歌再到辞世。菲舍尔自序中说,移居新潟之后,时常听到本地人谈起良宽。某个冬夜,新潟医科大学的教授平泽兴又同他谈起良宽,遂使他起意编纂一册面向英文读者的良宽小传。在他感谢的人名录中,除了相马御风,还有安田靱彦、津田青枫等多名人士。

“二战”期间,菲舍尔搬到新潟郊外,自己种土豆、养羊维生。战后曾到东京经营饭店,同时在东大旁听佛教及美术史研究的课程。后来他回到故乡莱茵兰,经营一家日本美术馆,而他早年的译著《莲之露》也多次加印,是海外良宽研究史的重要参考文献。

1968年,获得诺贝尔文学奖的川端康成在颁奖典礼上作了题为《我在美丽的日本》的演讲。当中引用了多首良宽的歌句,譬如:

作为纪念,留下什么好呢?

春是樱花,夏是杜鹃,秋天是红叶

这据说是良宽的辞世之句,在川端看来表现了日本四季之美的精髓。

川端赞美良宽“和颜蔼语”的无垢言行,认为那是超越了时代的高雅境界。川端说,良宽死于新潟,也就是《雪国》之地,临终的良宽心如明镜。经过川端这般迷人的叙述,日本的良宽至此终于成为世界的良宽。

几年前,偶尔有人来问我要不要译良宽。日本的俳句,原是不可译的诗。而和歌则更难译,若不似钱稻孙那般精通日文和汉语,最好不要轻易触碰。因此,我逃避翻译,不仅因为偷懒畏难,也因为有自知之明。然而2020年初春,刚写完博论,又遇着疫病流行,终日闭户在家,竟有了盲目的勇气,敢于对良宽下手了。这是必然挨骂的行为,但市面上的错译已很不少——譬如川端康成演讲中引用的那几句,我只求自己的句子少些错误,稍稍勾勒出良宽僧人的性情,便已知足。

要理解良宽,比起经过加工的逸话,最好还是从他的汉诗、和歌、俳句、书法入手。因此,我从他传世的和歌、俳句中各挑选出166、36首,分别译出,作为理解良宽的线索。他抛下地主之家长子的责任,遁入空门,在恩师离世后流浪各地,后来回到故乡。他住在狭小简陋的屋内,乞食为生。他身无一物,虽然有朋友,也盼望着友人来,但到底还是喜欢一个人呆着。他完全游离在组织与家庭之外,孑然一身,如飞鸟,如道边野草,如林中高树。他喜欢与儿童玩耍,为儿童在纸风筝上写下“天上大风”,心也随之飘摇往云上。良宽生活的时代,大约是我国乾隆、嘉庆、道光年代,乾嘉年间的学问诗歌与良宽的歌句相距太远,若以我国传统文学的标准来看,良宽恐怕太过散漫。而这正是良宽的可贵之处,他的生活固然贫苦,但并不萧条,隔着语言与时空的壁垒,我依然可以从他的歌句中体会到诙谐、从容与慈爱。

本书选出的这些句子里,我格外喜欢他咏叹食钵的那几首:

道旁采堇花,遗落我的食钵,可怜的食钵

道旁采堇花,遗落我的食钵,竟无人带走

遗落我的食钵,竟无人带走。没有人要呀,可怜的食钵

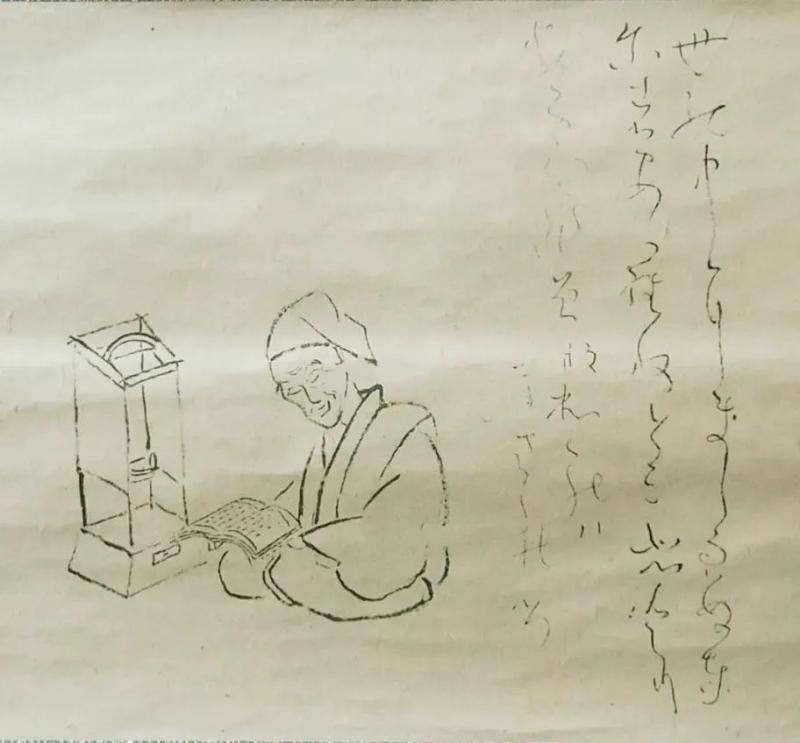

良宽书法《十字街头乞食》(良宽纪念馆官网)

乞食用的钵子是他日常不可离的用品,竟因为在道边采摘堇花而遗落了。心中惆怅,沿途回去寻找,却见食钵仍在原地。失而复得,多么喜悦,这才有了同情食钵的余裕:我如此珍爱的物品,别人却不要——爱怜之意溢出纸面。想到有一年冬天,我曾在醉后登吉田山,躺在山顶大树下的长椅上看星星,如此遗落了头上的帽子。下山后,酒还没有醒,已发觉帽子不见了,不顾同行的从周兄阻拦,跌撞着满山遍野寻找,最终在大树下的水仙花丛里寻到心爱的帽子。虽然酒醒后的次日也能来寻找,但怎么忍心把它独自留在山中黝黑寒冷的夜里呢?这样的共鸣,在翻译中时常遇见,很令我心动,也给了我一些翻译的勇气。

来源:文学报

编辑/韩世容