4月12日,金方书院在北京临空假日酒店举办了一场感人肺腑的谢师会——“薛钜夫谢师会暨从医五十年收门人庆典”。杏园金方国医医院和金方书院的创始人薛钜夫,向在座的师长、亲朋好友以及他的学生,深情地回忆了他与恩师祝谌予先生的点点滴滴。

薛钜夫在“薛钜夫谢师会暨从医五十年收门人庆典”上忆师恩

薛钜夫少年时,便向祝谌予学习中医,深受恩师的教诲。从医已逾五十年的薛钜夫,至今仍活跃在第一线,不仅用自己精湛的医术为人们带去健康,还培养出了众多优秀的弟子。

他于上世纪八十年代创办的杏园金方国医医院,早已成为全国知名的中医院。如今,随着金方书院在中医教育以及中医学术上的不断发展,薛钜夫终于可以告慰恩师:他完成了两代名医的夙愿,并将华北国医学院的教育理念薪火相传。

恩师祝谌予与弟子薛钜夫

华北国医学院有开创之功

兼容并包培养众多中医大家

提及华北国医学院,对一般读者而言,或许并不是非常了解,但是对于中医界来说,它有着赫赫威名,称它为“中医的殿堂”,一点也不为过。它由一代名医施今墨,于1931年创办,此后的数十年间,它培养出了祝谌予、翟济生、哈荔田、董德懋、李介鸣、刘贵权、史道生、薛培基、张秀琴、索延昌、李鼎铭等众多优秀毕业生,他们在日后撑起了祖国中医的半壁江山。他们继承施老遗志,培养一代又一代中医,为中医药传承事业做出了历史性贡献。

华北国医学院开学典礼

熟悉华北国医学院历史的人都知道,华北国医学院成立时的艰难,远甚于今日。

彼时,中医正处于生死存亡的重要关头。

民国时期,中国医学发展历程上,曾两次掀起取消中医、废除中医的“恶浪”:第一次是北洋政府教育会议制定《壬子癸午学制》中,完全没有中医的内容。第二次则是在1929年2月下旬,国民党政府召开的中央卫生委员会上,一致通过余云岫提出的《废止旧医以扫除医事卫生之障碍案》,在全国中医院界的努力抗争下和集体请愿之下,该法案最终被取消。

但是,当时的社会形势对于中医而言,并不乐观:随着西医的不断传入,西医在中国不断开办医院甚至办起学校,而国民党政府没有设立任何管理中医的机构,更没有中医院校或研究机构;甚至中医界内部,对于中医的认识都不统一。

就在这时,发生了一件趣事,使得中医的发展出现了柳暗花明之势。当时,汪精卫的岳母患痢疾(肠伤寒),遍请西医都不见好转,反而病入沉疴。于是有人举荐施今墨,在汪精卫夫人的强力推荐下,汪精卫只好同意请施今墨去看病。施今墨在应诊时,说出症状情形,每言皆中,汪夫人的母亲连连称“对”。诊后,施今墨开了药方,三剂中药服用后,其母果然痊愈。当汪精卫题匾“美意延年”赠送时,施今墨当面陈词,呼吁扶持中医事业发展。

此后,国民党政府批准设立了中央国医馆,施今墨就任副馆长。由于经济拮据,中央国医馆形同虚设,施今墨毅然辞职,继续组织全国同仁为中医的发展据理力争。

在为中医的发展而积极奔走的这段岁月里,施今墨或许意识到,单凭一个两个中医名家,并不能改变中医的现状,只有整个中医群体的崛起,才是中医复兴之路的关键。于是,施今墨慷慨解囊,自己购买校舍和设备、聘请志同道合及中西医兼通的教师,编审教材。经过紧张筹措,由他亲任院长的华北国医学院于1931年末正式开办。

薛钜夫讲述了施今墨办学时的这样一个细节,在创办华北国医学院之前,中医名家丁甘仁在上海创办了上海中医专门学校,施今墨特意把自己打扮成病人,去上海,向丁甘仁取经。一来二去,施今墨和丁甘仁成了要好的朋友。当时在全国的中医届中,一直有“南丁北施”之说。

正是在复兴中医这个宏伟目标的指引下,施今墨鞠躬尽瘁。他提出了华北国医学院的教学宗旨:以科学方法整理中医、培养中医人才、绝不拘泥成法。阐明先哲精言,借助现代科学方法,加以佐证,使其易于传承,为人类造福。

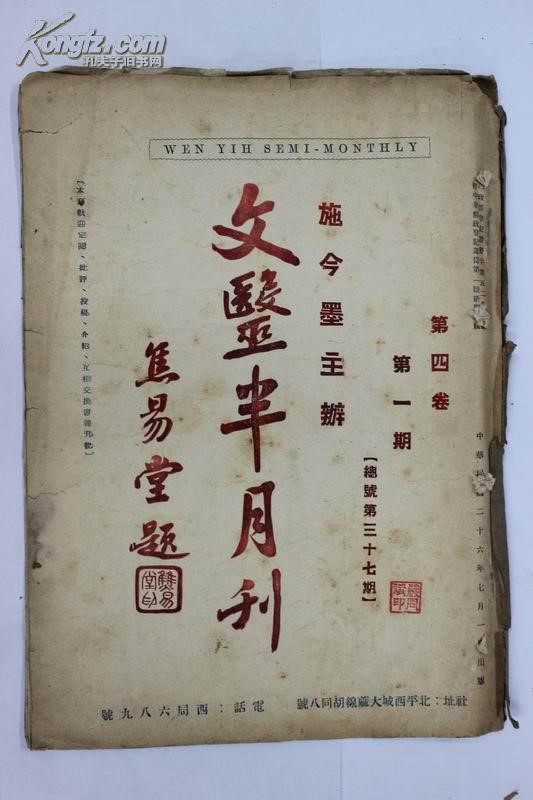

1937年在《文医半月刊》上,施今墨再次强调了他的办学理念:“学问之道永无止境,取短见长学者本色。当此科学发达之秋,自应舍去吾国医学陈陈相因之玄说奥理,而走向科学化之途。无论中医、西医,其理论正确、治疗有效者,皆应信任之,反之摒弃不用也。”

正是这种兼容并包的心态和高瞻远瞩的视野,奠定了华北国医学院的发展基石。华北国医学院培养了众多中医优秀人才,中医真正迎来了复兴。施今墨在教学之余,也长期从事中医临床,不但治愈了诸多疑难重症,而且创制了众多新成药,献出700个验方,为中医事业作出突出贡献。

恩师祝谌予言传身教

将施老理念根植下一代

在华北国医学院的教学实践中,有一点非常重要,那就是施今墨通过“编书、办医院、开学校”三位一体的途径来复兴和发展中医。施今墨特别强调:“盖编书为保存过去的经验,办医院为应用现在经验,开学校为推广未来经验。三者不备而言复兴中医是犹工厂投资不足,原料机械人工缺一任何条件,希欲获得优美之货色能乎不能?”

薛钜夫说,如今的杏园金方是两套体系,杏园金方国医医院是医疗体系,金方书院是教育体系,这正是施今墨老先生三项主张“编书、办学、办医院”的延续。

他从三十多年前在顺义开设第一家民营中医医院,再到金方书院成如今之规模,并不是恩师祝谌予直接了当地告诉他该如何做,而是恩师通过循循善诱,一步步引导他,将施老的“三位一体”付诸于实践。

恩师为何采取这种方式?归根到底,恩师祝谌予当年正是得益于施老的言传身教,一举一动间打上了施老的印记。在传承时,他才通过潜移默化的方式,将施老的这些理念根植在下一代的心中。

1933年,祝谌予拜施今墨先生为师,成为其开山弟子。此后,祝谌予总是白天侍诊左右,晚间秉烛夜读由清末儒医周介人为华北国医学院编著的经典基础理论教材,反复研习施老医案,从而打下了坚实的中医临床基础与实践功夫。当年,华北国医学院高年级学生在学临床课时,一方面听医案分析课,一方面到附属诊所随导师看诊,做到学与用一致。施今墨先生亲讲《丁甘仁医案》和自己的治病实案,同时亲自带教学生门诊。后来,祝谌予受施老的影响,开始整理《祝选施今墨医案》、《施今墨药对》等书籍,把20世纪40年代以前施今墨先生的临床经验真实、完整地记录下来。

《祝选施今墨医案》

薛钜夫指出了这些书籍的重要意义:在《祝选施今墨医案》之前,早期医案的内容多是不完整的,例如很多著名医案或是有脉没有证,或是未记录症状信息(望、闻、问、切四诊信息),或只叙病案分析等情况,很少将病程全貌呈现出来,难免让学生(尤其是初学者)感到困惑。而该书将病人初诊情况至后期全部复诊情况完整地记录下来,犹如将后学者置身于看诊实境当中。

薛钜夫还讲述了施老对恩师祝谌予循循善诱的故事。当年祝谌予先生在跟诊抄方的过程中,他发现施老时常中西医互参互用,由此产生困惑,求问于施老。施老并没有直接告诉他答案,而是建议祝谌予,若想深入探究西医生理病理缘由,需要详细和系统攻读西医知识。这样,在施先生的引导与鼓励下,祝谌予于1939年留学日本,攻读西医4年。

1943年,祝谌予学成回国后,正式到华北国医学院任教。他教授的课程正是《施今墨医案》,由于祝谌予先生对中西医学融汇贯通,能从不同角度讲授,再加上他知道如何从学生易懂的角度切入,这门课非常受学生欢迎。

与此同时,祝谌予与施老对华北国医学院的教育体制进行了革新。他们设计了中西兼学的教学方案:中医课为主,西医课为辅。即,华北国医学院的课程七分为中医,三分为西医。薛钜夫讲述了一个细节,当时华北国医学院教材的印制也颇有讲究,凡是中医类课程教材印刷是竖排版,西医相关教程教材则是横排版,“中西合融”思想体现的淋漓尽致。

新中国成立后,中医得到极大发展。1956年,我国分别在北京、上海、广州、成都建立四所中医学院。熟知中西医的祝谌予,被任命为北京中医学院担任教务长。祝谌予将施今墨先生和华北国医学院的许多教学理念带到北京中医学院:在党和政府的支持下,全国各地一批优秀的临床中医师被遴选到北京中医学院任教,他们亲自编写教材,到临床上带教,把临床能力培养作为教学重点;在课程设置上,既有中医课程,也有西医课程,中医课程与西医课程的课时比设定为七比三……这些都看到了施今墨“三位一体”的身影。

值得一提的是,当年祝谌予先生组织了全国四所中医学院的教务长开会,并召集相关学者编著教材,形成了普通高等中医院校系列教材第一版与第二版,这些教材因其内容精炼,实用性强,至今仍被人们推崇使用。

祝谌予1975年担任北京协和医院中医科主任,他是全国第一个在西医综合医院做中医临床科研的中医学家。由于自己“中学西”的学习经历,并结合自己师承教育与学院教育相结合的实践经验,再次推动了“西学中”潮流。协和医院因此出现了一大批热爱中医的西医医生,并且其中有很多人后来都成为了国家级、省市级名老中医。祝谌予对于华北国医学院教育理念的坚持,让中医在不同时段有新的发展。

三代人完成百年传承

金方书院开启新局面

不过,祝谌予仍有担忧。在上世纪八十年底,祝谌予不止一次对他的爱徒薛钜夫表达过这样的焦虑:1959年全国中医有36.1万人,到1977年减至24万人,减少了三分之一;1966年全国有中医医院1371所,而到1977年时仅剩129所,十年时间减少了百分之九十。

当时,在祝谌予先生身边学习了十七年的薛钜夫,踏实肯干,颇得老师信任。在多年的耳濡目染中,他对华北国医学院的教育理念深以为然,年轻的薛钜夫鼓足勇气提出:能否开办一个门诊部?这样就可以将施老著书办学办医院的理念继承开来。

这个想法得到了祝谌予的大力支持。1986 年 8 月 17 日,“中西医专家门诊部”在顺义衙门村正式成立,这也是如今杏园金方国医医院的前身。当年门诊部成立时,祝老广邀京城三十八位中西名医来院应诊。这在当时,是一件非常轰动的新闻,杏园金方也成为全国第一家由国家级名医出诊的民营医院。

杏园金方成立之初,三十八位国家级名老专家在医院出诊

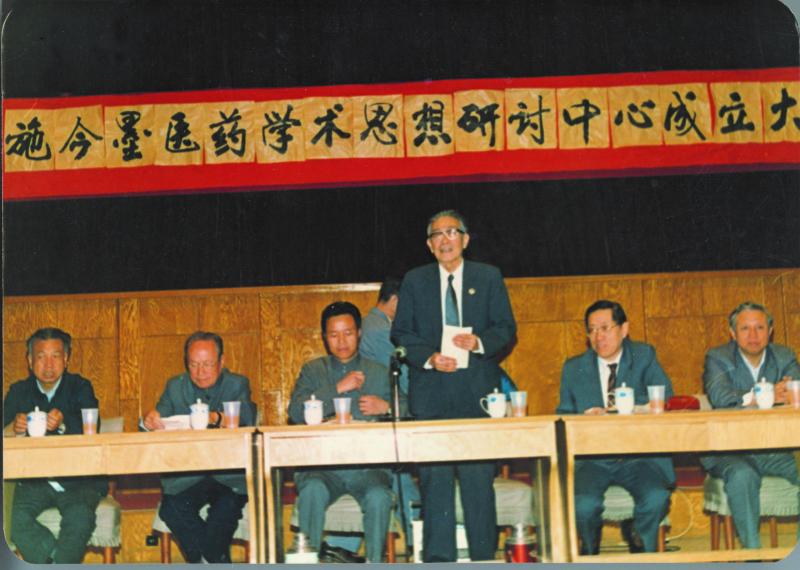

北京杏园金方国医医院建院一周年之际举办名老专家学术讲座主题活动,旨在将中医教学育人融入到医院建设规划当中,也就此奠定了教育型医院的雏形。同时,杏园金方在全国范围内广泛召集施门学术传人,并于1989年成立了施今墨医药学术研究中心。

薛钜夫邀请了多位名老专家加入研究中心,进行了大量的采访和收集工作,梳理了数十位施门传人的思想,并在此后连续主办多期学术讨论会,多位专家、多个流派的医生到此讲授知识,使学习交流活动蔚然成风,这也营造了金方书院延续至今的学术开放氛围。

此时的祝谌予先生,非常欣慰地看到,华北国医学院的教育理念在第三代身上得以传承。

有施老的开创性成就,有恩师的言传身教,杏园金方从一开始,就显示出自己的与众不同。中医学术传承首重临床,而临床的精髓都保留在医案上。薛钜夫为了最大限度地保留这些中医大家们宝贵的临床经验,从建院伊始就设立专款,为专家们开设门诊大病历,统一保留在医院中。不仅如此 , 薛院长还陆续购买来录音、录像器材,放在诊室,用以录制老师们诊疗时的声像病历。

正是由于有了这些远见卓识的学术举措,使得今天的杏园金方能够完整保存了名医大病历累计达14万份,并创造性地保存了祝老诊病的声像病历5000多人次,还有大量的老先生诊病、讲课的录音及录像资料。薛钜夫说,这些资料,就是金方书院的“源头活水”。

1988年5月5日,祝谌予教授在中国中医研究所会议室施今墨医药学术研究中心成立大会上发言

三十多年过去了,杏园金方国医医院和金方书院,两者相辅相成,都取得了巨大的成绩。薛钜夫记得这样一件事,很多年前,有一位在医院出诊的老专家因为身体原因不能继续出诊。那位老专家在杏园金方国医医院出诊时,患者特别多,可是他一停诊,此前找他看病的患者全部离去。薛钜夫认识到,培养青年人是多么重要,金方书院的传承教育是多么重要。从2000年起,金方书院开办中医大学生临床课堂、中青年医师学术讲堂、中医经典读书会、金方弟子班等,培养出了一批又一批青年明医,施门第四代传人黄河青、黄春梅、张强、赵俊、聂小静、王云彩等是其中优秀代表。如今,杏园金方国医医院70%的门诊量,就是由他们这一辈年轻医生完成的。当其他民营医院如今仍然倚靠外聘老专家支撑的时候,杏园金方医院早已走上了年轻医生担当大任的道路。

在薛钜夫的举手投足间,处处可见华北国医学院的影子:施老主张学生应该接受一人多师的冶炼,以此摒弃门户之见,比如,他让祝谌予同时跟随施今墨与周介人二位老师学习理论与实践体验,他让薛培基(薛钜夫的父亲)在白天跟随施老诊病的同时,晚间又随朱壶山、富雪厂等老师系统学习《内经》、《伤寒论》、《温病学》等经典课程。这一传教模式,后来被植入杏园金方与金方书院的传承体系。

祝谌予先生随施老学习,曾自备一本随诊笔记,自称为“零金碎玉”。其中记录了自己在侍诊中的收获与不解,问之于师,随后将师徒问答内容记录于册,这样就原汁原味地保存了施老经验原貌的整个过程。这一方法后来被薛钜夫引入金方书院侍诊笔记点评、有效病例整理法之中。

祝谌予先生在北京中医学院建院初期,采用的小班教学模式,增进了师生之间的紧密联系,学术交流氛围融洽,这也成了金方书院“金方师承班”的雏形。

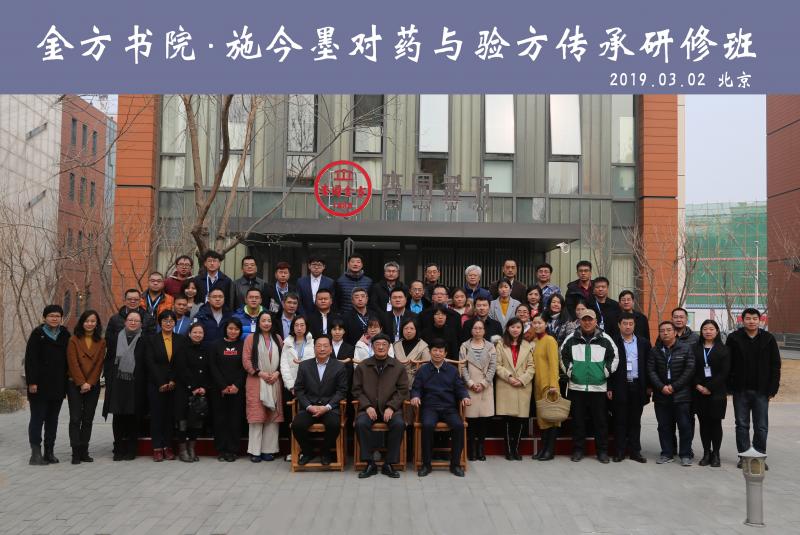

2016年,薛院长邀请北京中医药大学教授、刘渡舟老师学术继承人傅延龄教授担任金方书院院长。2019年3月,书院以崭新的面貌面向社会开放。

如今的金方书院,全面总结华北国医学院教育理念,设立教育专项基金,创办金方论坛和金方百家讲坛。同时,研发更多面向广大青年中医师、中医学生的实用课程……全新的金方书院创建了独特的书院式中医学徒制模式,承担师承教育、学术交流、文化传播三大功能。

一期一会,薛院长与金方弟子班的弟子们

学无止境——金方书院首期施今墨对药传承班

向来低调的薛钜夫只用了一句话来总结金方书院的成果:现在经过金方书院培养出来的中医医生,在全国都有非常好的口碑。这对薛钜夫来说,是莫大的安慰。随着收获这一系列开创性的成就,他终于可以告慰恩师,经过几代人的努力,传承了华北国医学院百年脉络的金方书院,正续写新的篇章。

编辑/赵亚辉