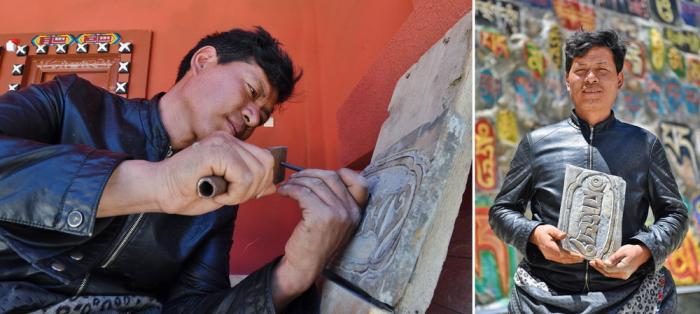

左图为6月13日,墨吉在壤塘县棒托石刻公园内制作石刻作品;右图为6月13日,墨吉在展示自己的石刻作品。在脱贫攻坚这场硬仗中,阿坝州推动产业发展带动群众减贫;以全域旅游为抓手,让更多群众吃上“旅游饭”;将非遗作品转化为文化商品推向市场,开启群众不离乡、不离土的就业增收模式;创新生态扶贫模式,让2.4万名有能力有意愿的贫困群众就地就近踏上生态保护岗位,促进增收。

左图为6月23日,汶川县威州镇索桥村5岁小朋友朱时兴(左六)在幼儿园老师的带领下唱歌;右图为6月23日,汶川县威州镇索桥村5岁小朋友朱时兴在村里玩耍时留影。

左图为在马尔康市松岗镇丹波村,村民熊德军在照料他养的阿坝中蜂(6月12日摄);右图为熊德军与他养的阿坝中蜂(6月12日摄)。

左图为6月13日,壤塘县尕多乡瑟谷村村民血四姐(左一)在从当地一家农牧产业公司工作人员处领取务工工资;右图为6月13日,壤塘县尕多乡瑟谷村村民血四姐在展示自己领到的工资。

左图为在阿坝县麦昆乡沃朗村的高原中低温食用菌基地,桑俄吉在采蘑菇(6月14日摄);右图为桑俄吉拎着自己采摘的蘑菇(6月14日摄)。

左图为6月15日,阿坝县神座村村民扎各泽在村中打扫卫生;右图为6月15日,阿坝县神座村村民扎各泽在新房中留影。

左图为6月12日,马尔康市松岗镇丹波村支部书记高让头在大棚内采摘草莓;右图为6月12日,马尔康市松岗镇丹波村支部书记高让头在大棚内留影。

左图为在汶川县索桥村,陈向前在家中制作银饰(6月23日摄);右图为陈向前展示自己最喜欢的银饰作品(6月23日摄)。

左上图为在若尔盖县的诺尔央牦牛绒编制传习所,当地村民扎西降初将牦牛绒纺成的线缠绕在小线轴上,供编织牦牛绒围巾等制品的机器使用(6月17日摄);左下图为在若尔盖县的诺尔央牦牛绒编制传习所,扎西降初的妻子麦州(右)带着5个月大的女儿用传统技法手工制作牦牛绒制品(6月17日摄);右图为在若尔盖县的诺尔央牦牛绒编制传习所,扎西降初和妻子麦州手捧牦牛绒制品(6月17日摄)。

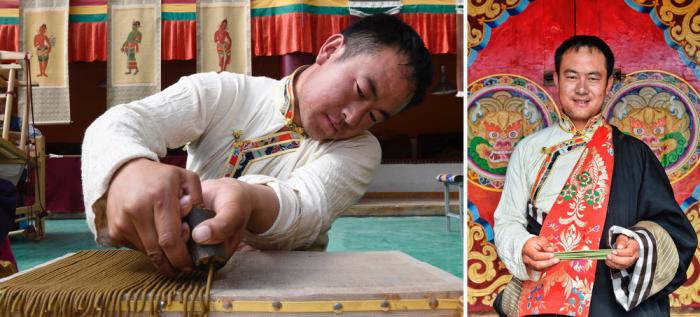

左图为6月22日,在茂县非物质文化遗产传习中心内,胡春莲在制作羌绣;右图为6月22日,在茂县非物质文化遗产传习中心内,胡春莲在展示自己制作的羌绣抱枕。

左图为在松潘县川主寺镇牧场村,如戈在家中厨房煮牦牛肉,为接待游客做准备(6月17日摄);右图为如戈在家里新建的藏式家庭宾馆二楼专门接待游客的藏式大客厅里(6月17日摄)。

左图为6月11日,理县桃坪镇佳山村村民龙庭恒在采摘樱桃;右图为6月11日,理县桃坪镇佳山村村民龙庭恒在种植的糖心苹果树旁留影。

左图为在九寨沟县勿角镇甲勿村,陈海霞(前左)身着白马藏族传统服饰,为游客表演锅庄舞(6月19日摄);右图为在九寨沟县勿角镇甲勿村,陈海霞在富有白马藏族特色的农家乐前(6月19日摄)。

左图为6月13日,壤塘县上壤塘乡仁棚村村民更波在制作藏香;右图为6月13日,壤塘县上壤塘乡仁棚村村民更波展示他制作的藏香。

左图为在壤塘县尕多乡瑟谷村热不卡小组,村民尚壤扶着微耕机在蔬菜基地里耕地(6月13日摄);右图为尚壤站在微耕机旁(6月13日摄)。

摄影/新华社记者 沈伯韩

编辑/杨小嘉