一个仅2厘米长的机器人,在实验室中飞速移动,即使被人踩住,抬起脚后又能重新前进,如同踩不死的蟑螂一般。北京青年报记者7月25日获悉,电子科技大学团队研发的这款“电子蟑螂”机器人的相关论文,当日发表于世界知名学术杂志《自然·通讯》上,未来这类机器人有望应用于灾害救援、管道巡检、狭小空间作业等应用场景之中。

该论文的第一作者及通讯作者、电子科技大学机电学院副教授吴一川说,蟑螂虽然体型很小,但移动速度飞快,生命力也很顽强,能够承载相当于自身重量900倍的压力,相当于一个60公斤的人类承受住了54吨的重量。除此之外,蟑螂的体型也能轻松游走于墙缝等细小空间中,进入到废墟等人类难以进入的场景。此次研发的“电子蟑螂”机器人就集合了不少来自蟑螂的特性。

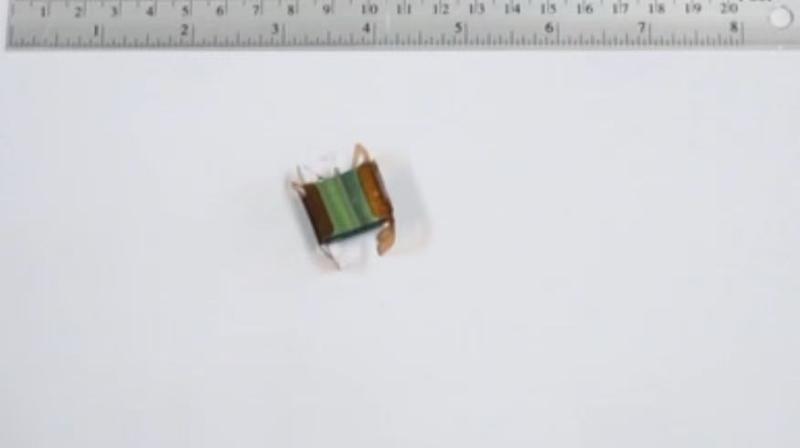

与其他主要采用金属材料制作的传统大型机器人不同,吴一川研发的机器人使用了多种类似塑料的柔性材料,其中的核心便是“人工肌肉”。

“这个‘人工肌肉’是一片特殊材料制成的薄膜,通过特定频率的振动,带动机器人的腿,实现机器人前进、后退、转弯等动作。”吴一川介绍,日常生活中很多人可能会注意到,如果桌子发生震动,桌子上的物体会随之移动,“电子蟑螂”机器人的研发就采用了与之类似的原理。

“这款机器人得益于一次意外。”吴一川说,有一次,他们在研发机器人时,发现一些重量很轻的机器人会随着身上部件的振动,在实验中做出前进、转圈等不规则的动作。“我们由此获得了灵感,决定探索如何通过振动,规范地调控机器人的运动轨迹。”

为此,科研团队用每秒钟能拍摄4000张照片的高速摄像机,拍摄搭载了“人工肌肉”的机器人在不同频率振动下的运动情况。“在一定频率下,机器人腿部的运动轨迹接近于直线,在另一种频率下,机器人的轨迹会形成一个椭圆,而在第三种频率下,机器人的轨迹会接近一个圆形。调整不同的频率,还可以实现顺逆时针轨迹的调控。结合这些特点,我们就能用单个“人工肌肉”不同的频率来操作机器人实现前进、后退、转弯等动作了。”

“电子蟑螂”机器人的“人工肌肉”下方分布着电池、控制电路、传感器等部件,通过直径只有头发丝四分之一细的线和“人工肌肉”相连,实现无线远程操控“电子蟑螂”机器人的效果。

吴一川表示,“电子蟑螂”机器人的最快速度接近每秒10厘米,大约是其体长的5倍。但其重量只有约1克,因此可以在水面上漂浮,实现水陆两栖行走。此外,由于机器人整体由柔性软体材料组成,因此哪怕机器人从高处摔下来“底朝天”,也仍然可以快速移动。

吴一川表示,此类“电子蟑螂”机器人经过进一步的深入研究,未来有望应用于灾害救援、管道巡检、狭小空间作业等应用场景之中。

“虽然蟑螂看起来比较讨厌,但它们的很多特性可以被人类发现、研究,最终为人类造福。”吴一川说,在日常生活中,团队的科研人员也经常会观察自然界中的种种昆虫,思考它们的独特之处,“我们的很多灵感,都来自大自然的馈赠。”

文/北京青年报记者 屈畅

编辑/李涛

校对/罗晶