诺贝尔文学奖得主、墨西哥诗人帕斯曾为佩索阿的诗集撰写序言《不识自我之人》,他提出一个问题:谁是佩索阿?并借回答为佩索阿描绘了一幅精准的肖像:“英国人的风度,近视,彬彬有礼,难以捉摸,穿着黑色衣服,沉默寡言却令人亲切,严肃地研究无用的事物,从不微笑、让我们血液结冰的幽默家,其他诗人的发明者和自我的毁灭者,像正午的月亮一样神秘,葡萄牙午夜沉默的幽灵。”

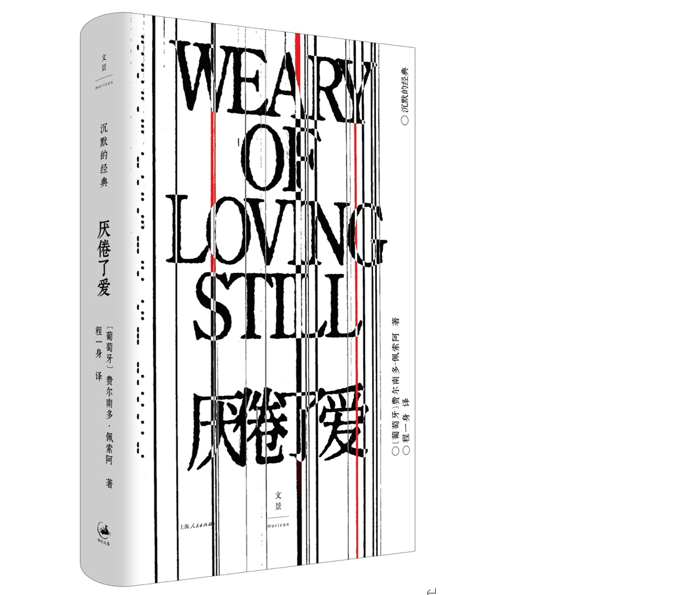

佩索阿是双语诗人,英语诗写作贯穿了其整个创作生涯。近日,世纪文景推出国内首部佩索阿英语诗中译本,这本交织着分裂、悖论与互博的诗集展露一个更复杂、更深邃、更立体的佩索阿。

作为英语诗人的佩索阿

作为葡萄牙语诗人的佩索阿已逐渐被读者所熟悉,他是二十世纪葡萄牙最伟大的诗人,生前默默无闻,用近百个异名写作,尤以卡埃罗、冈波斯、雷耶斯闻名,创造出一个庞大、神秘、交错的文学宇宙,对现代诗歌影响深远。

鲜有人知的是,佩索阿毕生也与英语有着不解之缘。佩索阿幼年失怙,母亲改嫁。1896年,即佩索阿八岁时,由于继父被任命为葡萄牙驻德班领事,母亲带着他去往南非。佩索阿在南非接受了良好的英语教育,并于1901年写下第一首英语诗《我的心肝宝贝,与你分离》,早年还想以英语诗人的身份进入文坛并编定诗集《疯狂的小提琴手》。佩索阿的编者理查德·泽尼斯(Richard Zenith)说,佩索阿的志向是“成为二十世纪的莎士比亚、济慈或雪莱”,他曾以异名亚历山大·瑟奇宣称:“此处躺着的这个人自认为是/世界范围内最好的诗人”(《墓志铭》)。

《厌倦了爱》从佩索阿英语诗歌中精选145首,包括以亚历山大·瑟奇为异名创作的诗歌、诗集《疯狂的小提琴手》、长诗、十四行诗、组诗等,囊括了佩索阿重要的英文诗作。

佩索阿的英语写作并非青春期的练笔,而是贯穿其创作生涯的平行工程。从1901年《我的心肝宝贝,与你分离》中稚嫩的抒情,到1935年最后一首《快乐的太阳在照耀》对真实的叩问,佩索阿始终在英语与母语的文化张力之间游弋前行。

1935年11月29日,佩索阿因发烧和腹痛被送到里斯本的法国医院,他用英语写下了最后一句话:“我不知道明天会带来什么。”这首无题的独句诗中似乎依然回响着他早年用英语写诗的壮志豪情,同时也伴随着落潮的平静。

互博术与裂变

正如佩索阿在英语和葡萄牙语之间徘徊探索,《厌倦了爱》同样展示了诗人在爱欲的虚无与渴望之间、在灵魂的痛苦与狂喜之间、在理性与疯狂之间的精神裂变。

佩索阿也以冷眼旁观人世间的荒谬,但这并不意味着佩索阿是一个全然的虚无主义者。在气势磅礴的《喜歌》中,他以一对新婚夫妇的婚礼进程为线索,连绵而热切地歌颂爱欲带来的生命狂喜。在《如果我能把我的诗刻在木头上》里,他赞美“孩子是神明”“一个顶针、一块石头和一卷棉线,都是我们可以感到的神圣事物”,在万物中寻找信仰的尺度,淳朴、简单、明澈的诗行又与葡语诗异名卡埃罗笔下的牧羊人遥相呼应。一面厌倦爱的纠缠,一面把爱的渴望写成史诗,一面言说存在的虚无,一面赞美生命的本源力量,这是独具佩索阿魅力的双手互博术。

值得一提的是,《厌倦了爱》中收录的长诗与组诗尤能彰显佩索阿在英语诗歌创作上的雄心。除前文提到的《喜歌》外,还包括《安提诺乌斯》《35首十四行诗》及《铭文》。

1918年,佩索阿自费出版了两本英语诗集《安提诺乌斯》和《35首十四行诗》。前者以古罗马美少年之死为线索,铺陈出爱欲与权力、美与毁灭的永恒辩证,被理查德·泽尼斯称为“佩索阿最伟大的英语诗歌成就”;后者据理查德·泽尼斯的《佩索阿传》,佩索阿从当时写的50首莎士比亚体十四行诗中挑选了35首寄往英国各大报刊,这些诗作被《格拉斯哥先驱报》和《泰晤士报文学增刊》誉为“超莎士比亚的莎士比亚风格”。

本书译者、佩索阿知名研究者程一身认为,《喜歌》及《安提诺乌斯》似乎有意与莎士比亚的《鲁克丽丝受辱记》与《维纳斯与阿都尼》竞技。相比莎士比亚的十四行诗,译者更加偏爱佩索阿的35首诗作,因其“思辨中弥漫着浓郁的抒情气息”。

文/文景

编辑/李涛