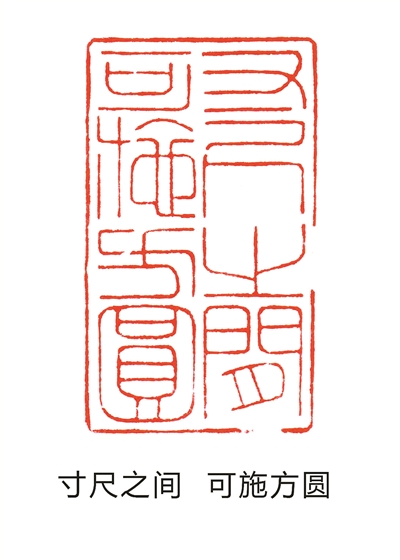

王夕鉴作品“寸尺之间可施方圆”

◎王夕鉴

记得那是一年的初冬,许久不见的一位朋友路过北京,作为东道主的我自然竭尽地主之谊。那时我正值事业低谷,其间聊了很多关于人生的感触,难免流露出些许不如意。临别之际,朋友跟我要了地址,说想送我一件小礼物,我也没多想,就将地址发给了他。

过了没多久,我收到了朋友的快递。想起他说送我礼物时的笃定,我在好奇中拆开了快递。那是一个精致的锦盒,盒子中一张素笺,一方红印,一行楷书“无事小神仙”。我不禁认真端详起红印上古朴的线条文字,而后又摩挲着印章,手感温润,回过神来才意识到不知不觉间把玩了半个多小时,一天的忙碌劳累像是都忘记了,心中竟升起一种难以言喻的亲切感。我想不仅仅是因为印,更因为这句印语中所表达出的豁达乐观。

从那以后,我开始对篆刻产生了浓厚的兴趣。我搜索了一些教学视频,很快下单买了印石、篆刻刀等工具。不过,想真正迈入篆刻的门槛并不容易,别看只是一枚小小的印章,它丰富的内涵注定就算终我一生的时间,也未必能够透彻理解。

刚开始因为握刀时手指用力不均匀,指关节处那叫一个疼,尤其是晚上,酸胀引发的疼痛感觉有时候会持续一整夜。很多时候,由于刀法的生疏或者分心,导致某一个笔画走样,就只能磨掉重新来过,深刻感受到“功亏一篑”这个词背后的沮丧。初期因为握刀姿势不对,几次险些戳到握石头的手上,现在想起来都后怕。但我从来都没有想过放下刻刀,因为对印的感觉已经让我停不下来。

“印从书出”,正如所有篆刻爱好者一样,篆书是基础,为了还原篆书的笔意,我每天对着字帖临写数小时,力求每一笔都精准到位。“印中求印”,我买来了不少书籍印谱,几乎所有的闲暇时间都用来进行学习。“碑中求印”,我利用周末的时间多次到西安观摩碑林。

工欲善其事,必先利其器。在入门道儿的过程中,就是各种买“吃亏上当”。我在网上购买各种印石,青田石、巴林石、寿山石、老挝石等等,很多标记无裂无砂丁的印石,发到我手里就变成了全是砂丁或者都是裂痕。印泥、刻刀、毛笔、纸张的品质也大不相同,必须要一一买来亲测才知道。于是,家里的阳台陆续增加了几个合金架子,逐渐成了篆刻储物间。

篆刻的学习过程既辛苦又充满乐趣。从临摹古印到创作属于自己的印稿,我经历了一次次失败,也积累不少窍门。

有一次,一直练书法的小姜得知我在学习篆刻,提出让我帮他刻一方“明泽”小印,我兴奋地答应了。这是第一次给别人刻印,我翻遍古册,仔细地撰写印稿,刻了磨、磨了刻,反反复复弄了两天,我怀着忐忑心情交给了朋友小姜,朋友小姜只说了句:“谢谢,辛苦了!”然后,就没有然后了。

一个月后,朋友小姜忽然给我发来一张照片,这是他的一幅书法参赛作品。我仔细一看,落款处其中之一用的正是我刻的“明泽”。随后朋友小姜发来一段语音:“谢谢你的印,我身边有两个朋友看了都说好,你有时间能不能也帮他们刻一方?”这段留言,又让我兴奋了好几天。

几次之后,我对篆刻的信心倍增。原来这门技艺不仅能陶冶我的性情,还能让我的作品与他人产生连接,传递出独特的思想与感情。现在,我有时候会将篆刻作品发布在社交平台上,与更多人分享这门古老的艺术。每当看到有人因我的印章而对篆刻产生兴趣,我都有找到知音的快乐。

篆刻于我,既是一门技艺,也是一种修行。我们每个人都在时间的流逝中成长、改变,留下了属于自己的印记。或许,这些印记并不完美,但正是这些不完美,才让我们更加真实与丰富。

篆刻的魅力在于它的静谧与专注。每当我握起刻刀,眼中只剩下那一块小小的印石。无论外界如何喧嚣,我的内心都能很快平静下来。刀锋划过石面的瞬间,我仿佛穿越了时空,与古人对话,找到了一条通往宁静与美的道路。每一次执刀,每一次刻画,都是对自我的沉淀与升华。篆刻也让我明白,做人做事没有捷径可走,唯有不断努力,方能达到更高的境界。

我的学习之路才刚刚开始,我希望能深入研究古人和前辈们的风格,同时融入一些现代的设计理念,创造出更多具有时代感的作品。我也希望通过自己的努力,在这个快节奏的时代,让更多人了解并喜欢上篆刻这门艺术,感受生活的细腻与美好,在篆刻中找到属于自己的那份宁静。

前路漫漫兮,未可量也。可以确定的是,我愿意手执刻刀,在寸尺之间探索无限的可能。