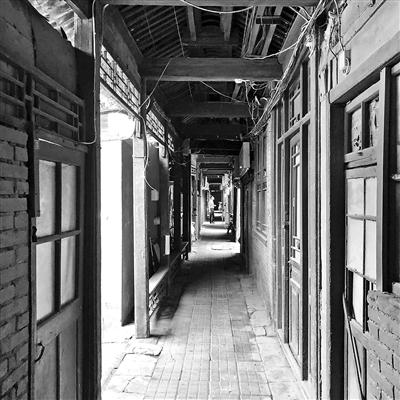

盛芳胡同89号

“北大三沈”一门进出

要说盛芳胡同里名气最大的,可能要数89号(原什方院36号),王兰顺形容这座院落在上世纪30年代可谓是社会贤达频繁往来的场所,皆因被后人称作“北大三沈”的沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟在此居住。他为会员们展示了一张拍摄于这个院子的老照片,刘半农、周作人、张凤举、李玄伯等人都在其中。

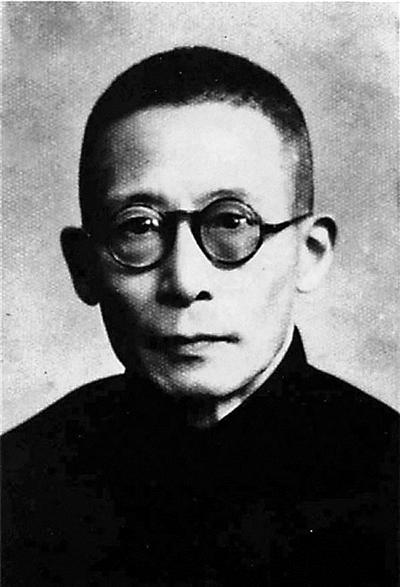

刘半农、沈尹默、陈大齐、马裕藻、张凤举、周作人、李玄伯(左起)在盛芳胡同89号

沈士远

沈士远是“三沈”的老大,曾任北京大学预科乙部教授、庶务部主任、校评议会评议员,北京高等师范学校、燕京大学教授,以研究庄子著称。“五四”运动中,他出任北京中等以上学校教职员联合会书记,后又任浙江省政府秘书长、浙江省府委员兼教育厅长、湖北省教育厅长和民国政府考试院考选委员会副委员长。新中国成立后,沈士远担任故宫博物院文献馆主任,1955年在北京去世。

沈尹默

老二沈尹默是“三沈”中最有名的,他比沈士远小两岁,早年留学日本,1912年回国后任北京大学教授。“五四”时期,沈尹默是《新青年》编辑部的编委,积极从事新文化运动。之后担任过河北省教育厅厅长、北平大学校长。新中国成立后,沈尹默历任中央文史馆副馆长、上海市人民委员会委员、上海市文联副主席、书法篆刻研究会主任。

沈尹默是公认的教育家、爱国诗人、书坛泰斗,以精通诗词和书法著称。王兰顺说他曾看到一篇文章,提及沈尹默给《大公报》投稿,《大公报》迟迟不给稿费,他便写信催。《大公报》主编王云生得知此事告诉负责办事的人,让沈尹默多写两封,因为他的字很值钱。1971年,沈尹默在上海逝世。

沈兼士

“三沈”中年龄最小的沈兼士,没想到去世却最早,1947年8月因脑溢血离世。他19岁时与二哥沈尹默自费赴日本求学,学成归国后,先后任教于北京大学、辅仁大学、清华大学、厦门大学等高校。1922年,他主持北京大学研究所国学门,带领学生和同仁将久积凌乱的故宫清代档案整理出来,并成功地阻止了《四库全书》的外流。1925年,北京女子师范大学学生开展以驱逐校长杨荫榆为中心的斗争风潮,他同鲁迅、钱玄同等人一起发表了《对于北京女子师范大学风潮宣言》,声援女师大同学。抗战开始后,沈兼士与英千里(英若诚的父亲)等人秘密组织“炎社”进行抗日斗争。抗战胜利后他被任命为教育部平津区特派员,负责接收敌伪文化教育机关。沈兼士的一生虽然短暂,却是我国学术界公认的语言文字学家、文献档案学家和教育学家。

令人惋惜的是,这座深宅大院今日已经不复存在,会员们只能和王兰顺一起通过史料追忆盛芳胡同89号的昔日。

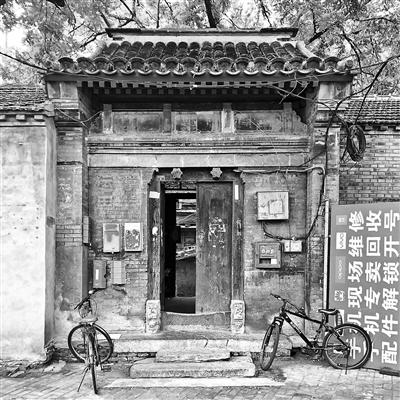

盛芳胡同4号 摄影/谢东欣

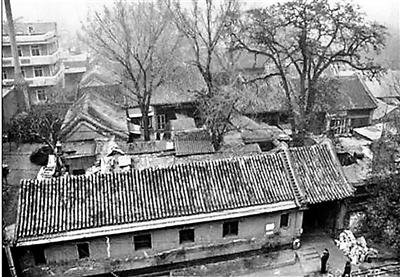

盛芳胡同99号、4号

东移300米的大殿和两棵百年老槐树

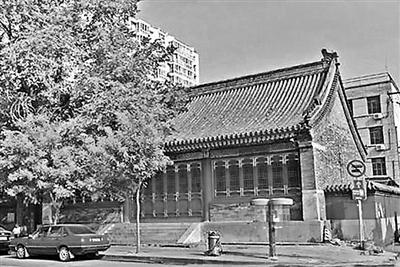

和“三沈”的宅院一样发生变迁的还有盛芳胡同99号院(原什方院38号),这里原本是明朝权宦刘瑾的家庙——崇祯年间建造的法兴寺。寺内供奉毗卢佛,并有明泰昌年间建造的铁香炉和珍贵的明代壁画。

史料记载,刘瑾在明孝宗时被选侍候太子朱厚照。朱厚照(明武宗)即位后,刘瑾得宠。在明武宗的宠任之下,刘瑾恣意打击反对派官僚,并制约外朝。后来,因为擅权专横,刘瑾激起民怨,也引起内廷和外廷的不满。明正德五年四月,安化王朱寘鐇以除刘瑾为名,起兵反叛,明武宗用了四个月才平息事变。负责平叛的大臣进宫报捷时,也同时密奏刘瑾诸事不法,刘瑾因此被凌迟处死。

王兰顺说,刘瑾虽然被处死,但他的家庙却一直香火不断,直至新中国成立前,主持和尚福振仍然看管着寺庙。2002年,朝内小街东侧进行改造,未被列为文物保护单位的法兴寺原址保护未果,最终采取了“易地迁建”的方式,将寺庙的大殿从原地平行东移了300米,迁至当时拆了一半的春松胡同口,也就是现在的金宝街51号。寺内两山墙的长卷型壁画也被完整地揭取下来,待大殿迁建完毕后又重新安装在原来的位置上。

“易地迁建”的法兴寺大殿

法兴寺成功“易地迁建”登上了当年的社会新闻版面,这是对受制于客观条件如何保护文物所进行的一种探索。但遗憾一定是存在的,从今天大殿的体量上推算,不难想象当时这座寺庙的整体规模有多大。

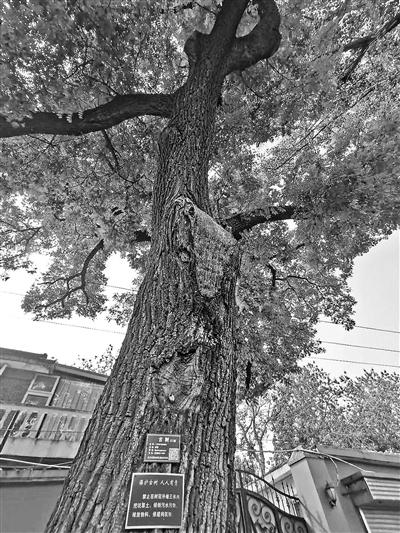

跟着王兰顺匆匆的脚步,一行人来到盛芳胡同4号(原什方院67号),门前两棵百年老槐树枝繁叶茂,尤其引人注目。站在院门前王兰顺告诉大家,这座院落原来住的是一个旗人,在1922年年初将房产卖给堂号为“锡远堂”的邓家。邓家进驻之后,对院落进行了规整和修缮,修缮完的院落属于典型的三进式四合院结构,房屋建造得相当讲究,院门也比邻居们高出一头,还配有车库。

百年老槐树摄影/王燕

“有车库的四合院绝非一般人家居住。”王兰顺翻开这座院落的历史档案才知道,当时的院主人邓钟岳曾担任天津市工务局主任,“这就不难解释为什么这座院落这么特别了,主人是搞工程的。”

上世纪50年代初,盛芳胡同4号曾做过国务院机关管理局宿舍,1957年前后转为民宅杂院。眼前的院门已经写满了沧桑,斑驳的墙壁上还留有红色的标语。

王兰顺感慨,盛芳胡同在朝内南小街和金宝街的改造中发生了很大变化。胡同的西半部已经消失,北部的建筑也不完整了,可尽管如此,盛芳胡同的历史不应被泯灭,他仍然会坚持津津乐道地讲好它的故事。

3号院内部 摄影/谢东欣

赵堂子胡同3号

北京城改造第一人

走走停停地串完了盛芳胡同,熟悉地形的王兰顺带领大家三绕两绕就来到了赵堂子胡同。

“赵堂子胡同在朝阳门南小街东侧,呈东西走向,东端是后赵家楼胡同,西南通阳照胡同,正南是宝珠子胡同,正北是宝盖胡同。这五条胡同相交,形成了一个比较少见的胡同枢纽,有人称为‘五路通祥’。赵堂子胡同200多米长,共有28个门牌,但保留下过去的历史形态的也就两个门牌号。”

其中一个就是眼前的3号(原2号和甲2号),位于胡同东口路北,广亮大门,大门西侧墙上镶嵌着一块汉白玉,上刻“朱启钤故宅”,现在这里是外交部宿舍。

朱启钤故宅大门

据王兰顺描述,从大门进去,左侧有垂花门,垂花门对面是七间倒座房。过了垂花门,院中是三间高大的正厅,正厅后面还有两重院子。以垂花门为中轴的院子东侧还有四个独立的院落,东西两侧的院落由一条南北贯通的游廊连接,而游廊最终又通往垂花门。与传统四合院格局不同的是,西侧院子没有东厢房,东侧院子没有西厢房,各院落由中间的廊道串连起来,各自独立又浑然一体。据说这是朱启钤亲自设计督建的。

朱启钤

朱启钤被称为“北京城改造第一人”,也是中国很多学科的奠基人。民国初期他曾任北洋政府交通总长和内务总长,兼任京师市政督办。1915年为缓解北京交通,朱启钤主持拆除了前门与正阳门之间的瓮城,铺设宽马路。接着拆除千步廊,打通了东西长安街和府右街、南长街和北长街、南池子和北池子,开通了京城东西南北方向的交通要道,并尝试进行香厂新市区的营建。北京从帝都向现代城市转变,朱启钤功不可没。

因为支持过袁世凯复辟,袁世凯死后朱启钤辞官经营实业,创办煤炭和轮船公司。1930年,他在紧邻赵堂子胡同的宝珠子胡同4号成立了专门研究古代建筑的中国营造学社,梁思成担任法式组主任,为中国古代建筑史研究作出重大贡献。为纪念学社成立,朱启钤专门写了一副对联:是断是度是寻是尺,如切如磋如琢如磨。这副对联现在仍保存在中国文化遗产研究院。

朱启钤亲自设计的住宅

赵堂子胡同3号是朱启钤和五女婿朱光沐合资买下的。九一八事变后,担任张学良军法处处长兼机要秘书的朱光沐从东北来到北平,因为没有住处,只能暂居协和医院。恰逢这座宅院出售,翁婿二人便以“均和堂”的名义用资4万元购入,又用资5万元进行施工装修,由朱启钤主持,完工后由翁婿两家人合住。

1937年卢沟桥事变爆发,北平沦陷,在日本人的操纵下,以汉奸王克敏为首的伪“北平临时政府”成立。当时王克敏的住宅紧邻朱启钤住宅的西侧,王克敏亲自出面,动员朱启钤出任伪“北平市长”,但朱启钤以全力编纂《贵州碑传集》为借口回绝。遭到拒绝的日伪方面大为不满,便以“赵堂子胡同是警备地区一般人不宜居住”为由,强行征购了朱启钤的住宅,以及里面的全套家具。

搬离赵堂子胡同后,朱启钤租赁了东总布胡同75号作为临时住所。抗战胜利后,由于赵堂子胡同老2号曾被日伪人员居住,便作为“逆产”被第11战区司令部占用,朱启钤只好先在其次子朱海北媳妇蒋淑文家小住。

此后蒋介石来北平时宴请未“附逆”的各界名人,席间问在座的朱启钤有什么困难,朱启钤便提出发还赵堂子胡同的私宅,蒋介石马上指示宋子文办理此事。

1946年,这所宅院总算发还了朱家,只是早已破烂不堪,朱启钤也无力全面修缮,1947年前往上海居住。朱启钤次子朱海北的夫人蒋淑文拿出自己的私房钱,对院子稍加修缮后,朱海北在此经营起北京亨懋汽车行和北京利华消防器材行。北平解放时,朱海北腾出其中的五个院落接待解放军,后来又将整所院落捐献给了政府。1964年2月,朱启钤在北京病逝。

赵堂子胡同7号

吴家花园里传出琴声

提起“吴家花园”,赵堂子胡同里的老人们可能都听说过,但并不一定见过,这座已经消失的花园指的就是赵堂子胡同7号(原4号),英国剑桥医学博士吴赉熙的故居。

王兰顺介绍,出生于新加坡的吴赉熙,17岁获得英国女王奖学金,留学剑桥大学。经过14年的苦心攻读,取得文、史、法、理、工等七个学位,最后获得剑桥大学医学博士,返回中国。

定居北京的吴赉熙热衷社会活动,曾在遂安伯胡同29号创办过南洋华侨俱乐部,成为华侨领袖;在煤渣胡同2号创办了北京第一份英文报纸《PekingDailyNews》。他还在考古学、史学方面的成就卓著,是当时国内著名的文物鉴赏家和收藏家,去世前更向国家捐献了500多件甲级文物。

王兰顺说,吴赉熙对花草种植如醉如痴,尤其酷爱月季,1912年回国时携带了许多珍贵的月季花种。上世纪30年代买下赵堂子胡同的四合院后,吴赉熙拆除了部分房屋,将院子改造建成月季花园,栽培了200多个品种、上千株的月季花,“吴家花园”由此在京城声名远扬。

广交朋友的吴家经常高朋满座,包胡适、徐志摩、陈嘉庚、林语堂,邻居朱启钤,以及末代皇帝溥仪的洋老师庄士敦、美国军调部将军史迪威,都是吴家花园的常客。每到月季花盛开,吴赉熙邀请友人雅士前来赏花品茗,他自己则身着长衫拉起小提琴为大家助兴。吴家花园传出的琴声恐怕是这条胡同最令人陶醉的记忆。

1951年,吴赉熙去世前,将心爱的月季花全部托付给后来有“月季夫人”之称的蒋恩钿照管。蒋恩钿毕业于清华大学西洋文学专业,她没辜负吴赉熙的重托,全身心投入到对月季的栽培和研究中。蒋恩钿不仅将月季花移植家中,还与北京园林局合作,陆续在天坛公园、陶然亭公园和人民大会堂开辟月季花圃,并被聘为顾问,培育了3000多个月季品种,将吴赉熙钟爱的月季花发扬光大,“月季夫人”是开国元帅陈毅送给她的称号。

臧克家在赵堂子胡同15号

赵堂子胡同15号

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着”

另一座已经消失但值得提及的四合院是胡同北侧的15号(原8号),1962年,诗人臧克家及其家人搬进此院,一直生活到1995年搬离。

诗句“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着……”几乎无人不知,这是臧克家最为广泛传颂的作品。臧克家的祖父和父亲都爱诗,1933年,他出版了自己的第一部诗集《烙印》,获得闻一多、茅盾的好评,他也成为中国现实主义新诗的开山人之一,历任上海《侨声报》文艺副刊、《文讯》月刊、《创造诗丛》主编。1948年12月,由于国民党政府在上海的白色恐怖严重,臧克家一度逃亡香港。北平解放后,由中共党组织安排来到北平,出席了中华全国文学艺术工作者第一次代表大会,当选为中华全国文学工作者协会委员。

1957年至1965年,臧克家出任《诗刊》主编。经他联系,《诗刊》创刊号首次发表了毛泽东的诗词十八首。“四人帮”倒台后,年逾古稀的臧克家恢复创作,出版了《忆向阳》《落照红》《臧克家旧体诗稿》等诗集,以及《怀人集》《诗与生活》等散文集和《学诗断想》《克家论诗》《臧克家古典诗文欣赏集》等论文集。

臧克家当年崭露头角的处女作其实是一篇散文,进入老年后,他再次钟情于散文,写作数量众多,散发出诗人不同寻常的个性风采,达到了个人创作的高峰。

赵堂子胡同里的诗人,为当天的寻访活动画上了恋恋不舍的句点。尽管人去、物非,传统民居的历史风貌鲜有保留,但发生在每座院门后的过往,挥之不去,一直鲜活。

文/北京青年报记者 颜菁

编辑/王静