自古以来,雅集就是文人的重要社会交往活动,江南地区此风更甚,“群贤毕至,少长咸集”成为这类活动的典型特征。上个月,依托于一场名为《南京东》的展览,参展艺术家齐聚南京城以东的可一美术馆,进行了一场艺术与城市的对谈。

参展艺术家虽然代际差异明显、工作和身份各不相同、艺术表达形式各异、呈现形式亦大相径庭,但是都居住或工作于南京城东。故而,在展览现场,你能明显感觉到一种“混杂”的状态:纸本水墨、纸本彩墨、布面丙烯、布面油彩、透明树脂、综合材料、艺术微喷、艺术装置、动画视频等“乱花迷人眼”。它们毫无关系,然而统一于“南京东”的概念之下,呈现出另一种和谐之感。这正是中国当代艺术的样貌:在一池水中,有着各色生物,共同组成了一个生态。这一生态盘根错节,既有对传统艺术的致敬、摹效和突破,也有着对当下的考察和反思,还有面向未来的思考与探索。

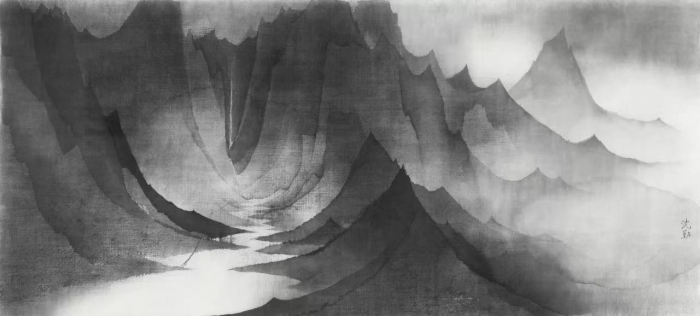

一走进展厅,墙面所看到的第一张作品是沈勤2019年创作的《山》。他的笔尖在传统纸张上翩然起舞,落下了重重叠叠的山影。在黑色的主色调背后,是一抹不那么纯粹的留白,于是整个画面超脱了传统山水的雅趣,而形成了一种当代氛围。这已不是典型的“江南”做派了,而像是开篇的当头棒喝——它告诉我们,作为江南之代表的南京,已不再是传统意义上的江南了。这一个再造的江南,有着别样的风景。

将视线从沈勤的画面收回,抬眼望去,被张正民的装置《弯曲的风景》吸引。在一个老式汽车发动机之上,竖立着一根旗杆。“扭曲并非单纯地理解为一种施暴,这里更倾向于诸物变化无常的存在。”张正民曾这样解释他的艺术理念。在扭曲之中,传达的是艺术中无法精确、无法确指的一部分。《弯曲的风景》处于展厅的中心位置,没有任何保护罩,就那样矗立着。它呈现出一种艺术的可亲近性,任谁都能走近这件作品,甚至对其“动手动脚”。观众即使担上“破坏展品”的罪名,好像也不必慌张。

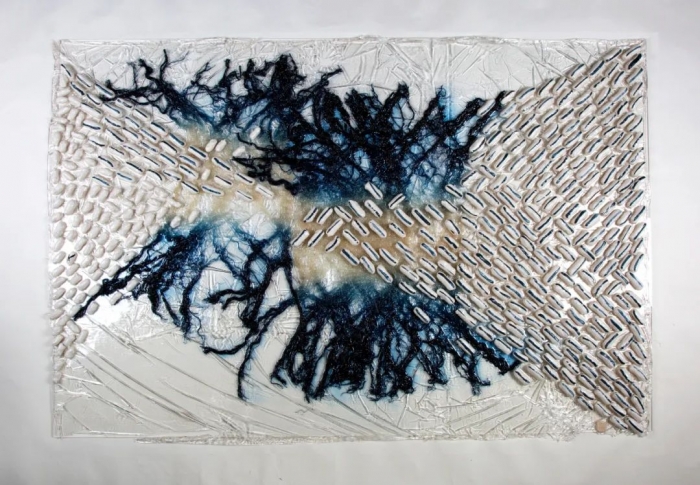

李素芳的装置《褶皱-茧的记忆》也有这样的特征。她利用树脂、陶瓷和纤维制造出蚕茧的各色形态。蚕茧是一种十分明显的江南元素,“江宁织造府”因曹雪芹的地位而在中国文化史上赫赫有名。最妙的并不是这件作品以茧为主题,而是在这件作品上发生的一件趣事。随着观众的介入,作品在不知不觉中有了一些损坏。当策展人提醒李素芳要不要修复的时候,她却认为残损也是这件作品的一部分,因而“听之任之”。观众不小心的磕碰,反而成为“褶皱”本身的一部分。关于“茧的记忆”再度遭到“破坏”,不正佐证了艺术家的初心——记忆在被蚕食着,以一种漫不经心的方式。

以往,观展是一件很严肃的事情,观众和作品之间是有隔阂的,墙上所挂作品乃是艺术的珍品、大师的遗墨,于是观众只得仰视。美其名曰“艺术的熏陶”,实际上是在加深一种不对等的社会关系。对于艺术或展览而言,这并非唯一的可能性。当代艺术的特质在于打破此种权威属性,真正让观众可以触摸到艺术,甚至参与到艺术的创作之中。

李素芳的展览如此,青年艺术家赵以偌的作品《蜂》亦是如此。展览现场共有黑白两色球,联想到赵以偌计算机专业的出身,这很容易让人想起计算机的基础:数字0和1。观众可以自行选择两色球的任一,贴到作品所在的角落位置,从而共同完成它。作品名称中的“蜂”既有形态的把握(一个个球正如同一个个蜂巢房眼),又表明这像是蜂的筑巢行为。作为大自然的建筑家,蜂以高超的筑巢技术闻名,一个个完善而结构严整的蜂巢非一朝一夕之功,也不是天降英雄的杰作,乃是群蜂日积月累所完成。因此,由艺术家提出概念,再由观展的观众共同完成的《蜂》,是一件没有设计、不加以结构控制,也无法用传统艺术的角度去衡量的作品。概念一经提出,这件作品其实就完成了,但只要有观众不断加入,作品就仍还在创作中。这是一次新奇的尝试。

当我们从展览中抽身,我们可以发现“南京东”并不是参展艺术家的一个新身份,相反,却是“兰亭”。虽然这里没有茂林修竹,也没有曲水流觞,但也“信可乐也”。艺术家的作品在这里或许没有在对话,但交流却在无声无息间已经发生。这场展览本身就很“当代艺术”。

文|刘婷

编辑|史祎