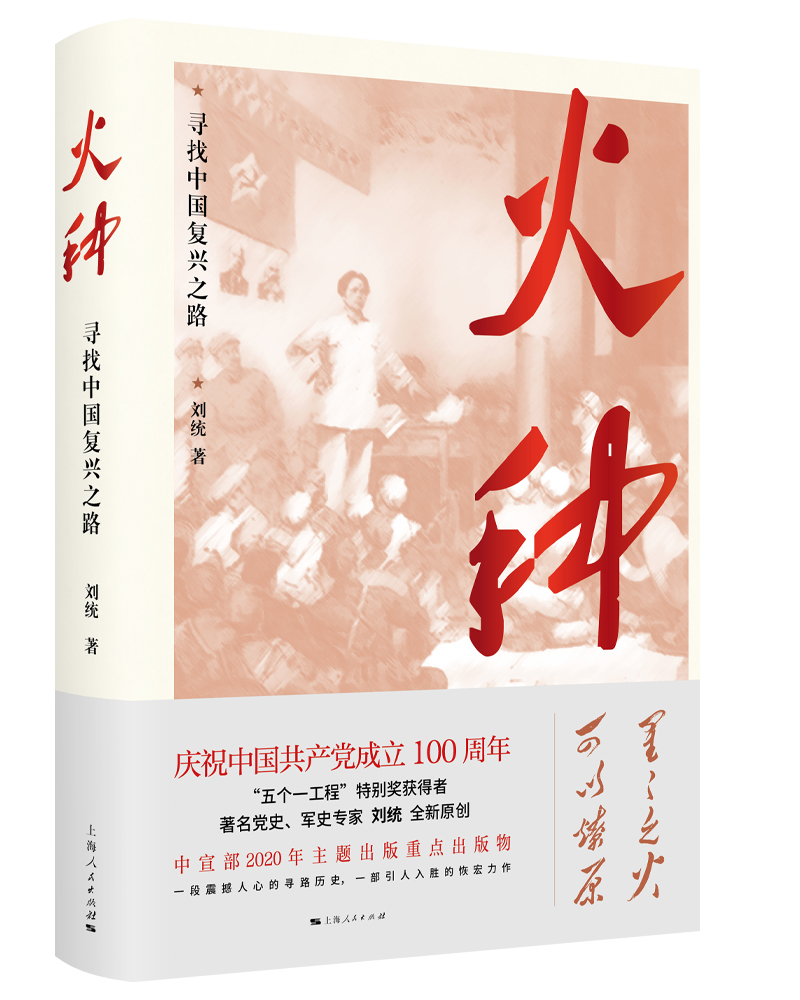

著名党史、军史专家刘统的新作《火种——寻找中国复兴之路》(以下简称《火种》)近日由上海人民出版社推出。该书溯源党史、新中国史、社会主义发展史,上迄20世纪初,下及1929年古田会议,通过剖析中国共产党如何在众多寻找中国复兴之路的党派中脱颖而出,找到适合中国生存、发展的道路,以呈现终成燎原之势的“火种”的力量。

刘统曾任中国人民解放军军事科学院研究员,大校,现为上海交通大学历史系教授。他先后师从王仲荦、谭其骧,以古代史的方法研究党史,出版了《北上-党中央与张国焘斗争纪实》《东北解放战争纪实》《华东解放战争纪实》《中原解放战争纪实》等著作,并编著了《亲历长征:来自红军长征者的原始记录》等。刘统写作,注重在档案资料里洞察细节,站在历史现场,感同身受地还原当年的场景,通过采用大量的一手资料、真实的细节把党史写活。

党史、军史专家刘统

写出新意:拉长历史视野 拓宽地域思维

中国共产党创建的历史,已经人所共知,关于共产党早期组织和中共一大的著作已经出了很多,如何写出什么新意呢?

与传统的党史写作不同,《火种》以“寻找中国复兴之路”为切入点,以20世纪前三十年国际共运史、中国历史作为目标内容和写作基础。刘统在构思选题大纲时认识到:中国共产党的产生不是孤立和偶然的,而是历史时代发展的产物。要想写清楚他的诞生,必须将其放到一个更大的历史范围去研究和探讨。“世纪初的《辛丑条约》、庚子赔款,把中国拖入了灾难的深渊。帝国主义的侵略和清王朝的腐败,使得中国的仁人志士都要推翻它。于是就有了共和的民国。但是,资产阶级革命者的软弱、内耗、涣散和种种缺点,使他们无法组建一个坚强的政党,无力撑起一个共和国,政权又落到军阀手里。幻想破灭后,先进的知识分子去寻找新思想、新主义,于是开始了新文化运动。五四运动唤起了全民的爱国热情,一群革命青年脱颖而出,他们接受了马克思主义,懂得了联系广大群众,在共产国际的帮助下建立了中国共产党。”

中国共产党的成长,也经历了幼年、青年和壮年,也是一个从幼稚到成熟的过程。“从理论宣传到工人运动,从国共合作到武装斗争,谁都没有经验,挫折和牺牲远多于胜利。在血与火的实践中,共产党人摸索出了革命的方向和道路。毛泽东从井冈山到古田会议的经历,为中国革命寻找到一条正确的道路。”刘统最终找到了书写的立足点:以20世纪前30年历史作为深挖的背景,拉长时代视野,拓宽地域思维,在历史的纷繁复杂中,抽丝剥茧地反映共产党人如何应对国际与国内、外部与内部矛盾,如何在众多寻找中国复兴之路的党派中脱颖而出,找到适合自己生存、发展的道路,找到中国复兴的道路。

浙江嘉兴南湖景区,南湖革命纪念馆内中共一大全体代表的雕塑,供图/视觉中国

严谨考证:真实可信是基础 档案馆里有新发现

在《火种》中,读者不仅能够看到作者追求文献资料的原始性,如一系列档案的分析考证;还能够看到大量的实地考察资料,如从浏阳七溪村走到排埠村,感受毛泽东初出茅庐险些送命的惊险;从江西寻乌圳下村走到瑞金大柏地,感受共产党人的“创业艰难百战多”。 “实践出真知。这是党的发展的历史总结,一样适用在学术研究上。”刘统说。

在刘统看来,大众历史作品的创作,最重要的有两点:首要的便是真实可信。“让读者感受到历史的发展是一步步来的,不是凭空而降的。探索中华民族的复兴之路,是一批又一批的志士仁人前赴后继,历尽艰难完成的。如同一座大厦,是从一砖一瓦铺垫积累而成的。”

刘统介绍,《火种》写作主要依靠历史档案,他非常感念档案整理者的辛勤劳动。“上海市委党史研究室和中共一大会址纪念馆整理出版的建党先驱的文章、日记,以及共产国际档案和租界档案,为我研究建党过程提供了第一手资料。本书写作中,北京市档案馆又出版了五四时期档案,为我提供了新材料。”

刘统表示,《火种》的写作大量使用了新史料,而且是大量使用了新史料。“比如2018年才公开的很多关于五四新文化运动的史料,还有北京市档案馆新公开的一批史料。中共一大会址纪念馆组织翻译了一批来自日本情报机构的资料,我也用进去了。为什么一大才开,特务就来了?看了日本情报机构的资料就明白了,马林受到了国际刑警的监视,他来到上海后的一举一动,都被监视了。”

在追求史料翔实、考证文献版本、注重实地考察与口述采访的同时,读者不难发现,《火种》用平实的语言、生动的细节以点带面地展现20世纪初中国非凡的寻路历程;用有温度、沾泥土、带露珠的故事,讲述党的创业之艰难与革命新航程的来之不易及其伟大成就。这是异常难得的。

写活人物:反对人为拔高 还原人物真性情

刘统的历史作品在注重事实准确的同时,还有一个显著的特点,不枯燥不刻板,这本《火种》也是如此。在刘统看来,历史要写活的秘诀在于:要把人物写活。“20世纪初期的历史之所以生动,就是因为当年的人物极有个性。我一向反对把历史人物人为地拔高,给他们涂上一层层的油彩,把一个活人变成僵化的偶像。真实地再现他们的一举一动,还原他们的真性情、真面貌,是本书追求的效果。任何人物,都不是单一的;他们的经历和思想都是在不断变化的、是立体的。”刘统说。

“有正面就有反面,有优点就有缺陷,问题是他们的优点在历史上发挥过先进作用,还是缺点起到过负面作用。陈独秀就是一个优点和缺点都十分突出的人物,中国共产党由他而起,也在他手里遭受重大挫折。袁世凯在当皇帝之前,也要看到他执政的不易。吴炳湘是京师警察总监,职业就是捉革命党,但是他对学生还很客气,对陈独秀也有关照。章太炎是我太老师,虽然未曾谋面。但我阅读他的史料时,感受和鲁迅一样,一会‘章疯子大发其疯’,一会‘章疯子居然不疯’。章太炎后来退出政治,在苏州讲习国学。那时我导师王仲荦是他门下学童,每天听先生讲训诂,章自己都讲得昏昏欲睡。听到街上报童喊号外,立刻精神一振,叫学生买报来,一边看新闻一边侃侃而谈时政。原来他内心深处,还没有熄灭革命之火啊!王先生的讲述启发了我,原来这才是真正的历史。”刘统说,“历史就是这样,有一是一,有二是二。然而这些个案综合起来,就汇成了波澜壮阔的历史。把这些真实的细节写出来,读者看了才觉得可信。”

谈及这本书的出版,刘统表示,《火种》不仅是献给中国共产党成立一百周年的革命前辈,而且献给那些为中华民族的复兴奋斗过、牺牲过的先人。“想想他们当年都那么年轻,如果不去当革命党,不去拿起枪杆,也可能是学者,是成功人士。可是他们凭着血气方刚,怀着一种理想和信念,义无反顾地献出了生命。青史留名、永垂不朽,才是他们的人生价值。把他们写下来,是我的责任。”

与此同时,记者也了解到,在本书出版过程中,出版方也特别注重内容与技术的融合、行业之间的融合,目前,出版社已与喜马拉雅、阿基米德等大音频平台合作,同步上线本书音频;图书相关视频在B站、腾讯视频等同步上线。出版社负责人告诉记者,“扩大党史读物有效传播,让更多人群尤其是年轻人学习党史、了解党史、感悟党史,继承革命先辈奋斗精神,增强精神动力。”

上海市,中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆内还原中共一大召开场景的雕塑群像,供图/视觉中国

揭秘:“一大”召开时间是怎么考证出来的?

中共一大过后,当事人都不记得当年开会的日期和细节了。1941年6月,毛泽东和中共中央领导人决定纪念中共成立二十周年。但是一大什么时候召开的呢?毛泽东只记得是“放暑假,天很热”,董必武也认定是7月,但具体日期已记不清。经过讨论,中央决定就用7月的第一天作为党的诞生纪念日!

1941年7月1日延安出版的《解放日报》在第二版以一个整版登载了“中国共产党二十周年纪念特刊”,发表了题为《纪念中国共产党二十周年》的社论,以及朱德、林伯渠、吴玉章的纪念文章。从那以后,7月1日就变成了中国共产党的成立纪念日。

“文化大革命”结束后,中国进入了改革开放的新时代。思想解放使学者们开始重新研究中共党史一些重大问题。1978年,时任中国社会科学院院长的胡乔木提议编写一套多卷本的新民主主义革命史长编。这一重大任务由近代史所副所长、著名史学家李新牵头,调集人员,成立中国社会科学院现代史研究室。革命战争内容占有重要地位,于是又从解放军军事、政治、后勤学院和军事科学院借调人员,其中有后勤学院党史教员邵维正。

在撰写中共一大的章节时,大家根据史料推断,一大不可能在1921年7月1日召开。他们从中国革命博物馆看到谢觉哉1921年6月29日的日记:“午后六时叔衡往上海,偕行者润之,赴全国〇〇〇〇〇之招。”谢老在1952年回忆:“一个夜晚,黑云蔽天作欲雨状,忽闻毛泽东同志和何叔衡同志即刻动身赴上海,我颇感到他俩的行动突然,他俩又拒绝我们送上轮船。后来知道,这就是他俩去参加中国共产党第一次代表大会。”(《谢觉哉日记》,人民出版社1984年版,第49页)

《新青年》杂志第9卷第3号上有陈公博当年写的游记《十日旅行中的春申浦》。他用隐晦的语言记述了参加中共一大的经过:“这次旅行,最使我终身不忘的,就是大东旅社的谋杀案。7月31日那天早上五点多钟,我在梦中忽听有一声很尖厉的枪声,继续便闻有一个女子锐厉悲惨的呼叫。”后来陈公博在《寒风集》中详细地记述了在李汉俊家开会,受到法国巡捕的搜查和审问,回到大东旅社后,遇到此谋杀案。

根据这些线索,邵维正去查民国上海的老报纸。1921年8月1日上海《新闻报》刊登了“大东旅社内发生谋杀案”的消息。上海《申报》同日也刊载了《大东旅社内发现谋命案,被害者为一少妇》的新闻。这两家报纸案发时间是7月31日。

这就落实了中共一大在上海最后一次会议的日期,以此前推,会议召开的日期就是7月23日。邵维正把这些成果汇集起来,写成论文《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》,发表在1980年《中国社会科学》创刊号上。

中共一大最后在嘉兴闭幕是哪天?陈潭秋、张国焘、包惠僧的回忆录都说是在上海遭巡捕搜查的第二天,也就是1921年7月31日。但是有人提出异议,说是8月1日或3日。理由是8月1日嘉兴遭遇大风雨,开会只能在风雨过后。陈潭秋回忆录中说:“这一天早晨天色阴暗,到9时半以后,天忽大雨,游人均系舟登岸,大为败兴。然而对于我们倒很便利了。”(陈潭秋:《第一次代表大会的回忆》,载《“一大”前后》(二),人民出版社1980年版,第288页)这就是大风雨的前奏,从会议的过程来看,没有人会在上海耽搁三天时间。中共一大就这样紧凑地开完了。(本文摘自《火种——寻找中国复兴之路》,有删改)

文/北京青年报记者 张知依

编辑/贺梦禹