阿道夫·艾希曼是二战中纳粹德国灭绝犹太人行动的罪魁祸首,早在1937年,刚刚三十岁出头的艾希曼就已成为“犹太人问题”方面的“公认专家”。1938年,艾希曼接掌维也纳犹太移民中央办公室,逐渐跻身纳粹精英之林,开始富有“创造性”地展开实验,因其对犹太人的驱逐和谋杀行动而获得了“嗜血猎犬”“犹太人的沙皇”等绰号。其后,艾希曼又主导了各式各样的实验,如尼斯科犹太人保留地、遣送波兰斯德丁犹太人行动、建立犹太人隔离区、首次大规模灭绝尝试等。就在二战结束前的最后一年,他还负责运输四十多万匈牙利犹太人到奥斯维辛集中营。对于二战时被屠杀的犹太人的数量,艾希曼比其他纳粹分子更清楚。

就是这样一位有着“纳粹灭绝犹太人”代称的阿道夫·艾希曼,却在战后奇迹般地消失了。他先是用假名隐匿在成群的战俘中并接受审讯,在成功脱逃后,又以奥托·黑宁格的身份前往德国北部的草原,与其他同样换了新名字的人共同砍伐木材,接着他又摇身变为一名养鸡人,晚上拉奏小提琴来取悦乡间的居民。1950年,黑宁格化身里卡多·克莱门特,经由热那亚离开欧洲,在阿根廷获得了新的身份和官方文件,并在一个水力发电站项目中找到工作。两年后,他的妻子带着三个孩子抵达阿根廷与他团聚。然而,这种田园诗般的生活,并没有浇灭其狂热的纳粹梦想。他还很“欣喜”地发现,在阿根廷不乏和他一样怀揣复国梦想的人,甚至还有他的仰慕者,譬如,那位曾经自愿参加武装党卫队并进行战争宣传的荷兰人威廉·萨森即是其中之一。

艾希曼参加了在萨森家中举行的访谈会。当时庇隆政府时期的阿根廷,对纳粹分子持友好的态度,在这个相对安全的环境下,纳粹党人可以不必隐匿自己的身份。这些依然怀着第三帝国复国梦想的人,希望用手中的笔继续战斗,因此而生成的“萨森访谈录”,完整客观地记录下了艾希曼们的生活及真实想法,也成为人们了解战后逃亡中的纳粹的第一手资料。

德国学者贝蒂娜·施汤内特的《耶路撒冷之前的艾希曼——平庸面具下的大屠杀刽子手》一书,向世人披露了萨森访谈会的内容。从1957年4月开始,他们在周六日定期聚集在萨森的房子里,参加访谈会的每个人,像开专题研讨会一样,连续几个小时探讨历史理论、一同诠释文件,对一些观点进行辩驳。

艾希曼很受访谈会的欢迎,因为他是“唯一幸存的内部人士”,艾希曼也再次重新认识到了自己的价值,有机会完整地阐释他的纳粹思想。总之,艾希曼在阿根廷过得很放松,也很滋润,直到1960年5月11日晚,当七名以色列摩萨德情报人员在阿根廷的布宜诺斯艾利斯,将化名为里卡多·克莱门特的艾希曼绑架,并将其送往耶路撒冷,他才认识到自己在阿根廷的生活有些大意了。但这时的艾希曼马上调整策略,在法庭上装傻充愣,竭力否认自己在引以为豪的过往中所发挥的作用。

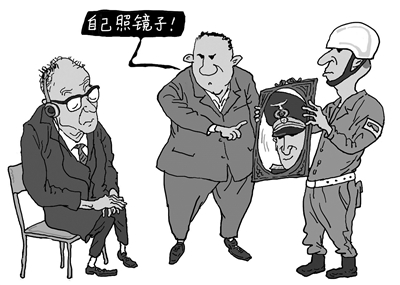

在耶路撒冷法庭上的艾希曼,与人们想象中犯下滔天罪行的人所应有的面目狰狞、张牙舞爪、颐指气使的恶魔形象有着天壤之别。他秃顶、戴着眼镜身穿西装无助地站在用塑料玻璃围住的被告席后面。在审判结束前,数百名记者争相描述着艾希曼异乎寻常的“平凡”,以至于连聪慧敏锐的政治哲学家汉娜·阿伦特,都在其著名的《艾希曼在耶路撒冷:一份关于平庸的恶的报告》中,说他只是个“平庸的恶人”,是一个让人害怕的普通人,他的双手沾满了墨水,也沾满了鲜血,是个在逮捕后被自己的罪行吓得面色苍白的罪犯。因为法庭上的艾希曼声称,自己“只不过是阿道夫·希特勒毁灭机器上的一颗小齿轮”。

然而,这个曾经给犹太人带来畏惧和恐怖,造成数百万人死亡的党卫队一级突击大队长,果真只是一个被迫奉命行事、遵守效忠誓言、在极权主义之下被调教出来的缺乏主见的谋杀犯吗?他果真只是一个“平庸的恶人”,因此不必为自己的行为负责任吗?非也!

正如萨森访谈录中那1300页的“阿根廷文稿”及超过25小时录音所披露的,他依然是一个醉心于灭绝犹太人的狂热的种族主义者,是一个除了他的家人外,没有任何人的生命和尊严值得珍视和捍卫的屠夫。他处心积虑地把自己伪装成一个在战后已改过自新,热爱和平、与世无争,在阿根廷的山间过着乡村田园生活的人。好在艾希曼的伪装不久就被耶路撒冷的检察官与法官所识破,他所犯下的罪行最终得到了应有的惩罚,终于在1962年6月1日追随他的元首而去。

艾希曼的故事告诉我们,根植于心的纳粹观念,并不会随着二战的结束和第三帝国的灭亡而消失,如果有合适的土壤,它们依然会蓬勃地兴起,“几十年来一次”并非不可能;世界上也没有什么“平庸的恶”,大环境的不堪并不能成为个人作恶的借口,每个人都应该为自己的行为负责。

文/马建红(法学博士)

漫画/陈彬

编辑/王涵