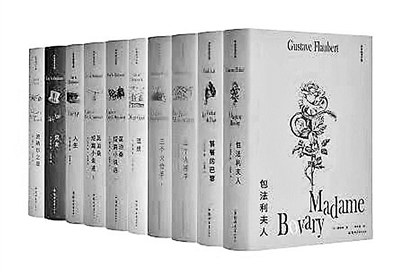

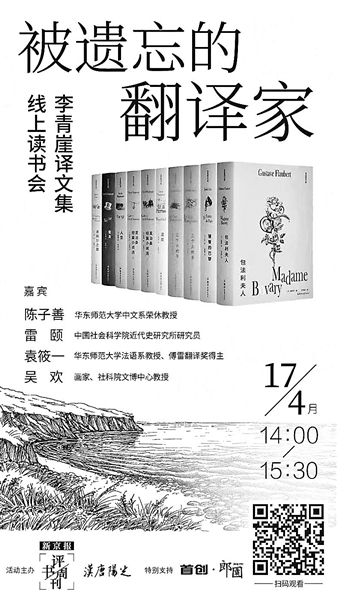

主题:被遗忘的翻译家——《李青崖译文集》线上读书会

时间:2022年4月17日下午两点

地点:微博直播

嘉宾:雷 颐 中国社会科学院近代史研究所研究员

陈子善 华东师范大学中文系荣休教授

袁筱一 华东师范大学法语系教授

李青崖(1886—1969),湖南湘阴人。著名文学翻译家,是我国从原文翻译法国小说的第一人。毕生致力于法国文学的翻译和介绍,主要译著有《莫泊桑短篇小说集》、福楼拜《包法利夫人》、左拉《饕餮的巴黎》、大仲马《三个火枪手》、法朗士的《波纳尔之罪》等。今天要讨论的话题是这些译文背后令人尊敬的翻译家李青崖先生,他和法国文学翻译的渊源以及他所处的时代。

世纪初即上新式学堂、教会学校,被送到比利时学工科

主持人:今天我们齐聚一堂,想聊聊在当下可能不那么为大众所知,但是在翻译史上有独特影响力的一位翻译家——李青崖先生。李青崖先生是毛泽东的老师,杨树达的挚友,吴祖光的姑父,也是成绩斐然的一位翻译家。

他生于湖南,20世纪初从欧洲留学回来以后在湖南第一师范担任教员,对当时毛泽东、蔡和森等进步学生关爱有加。1923年他翻译的《莫泊桑短篇小说集》第一册由商务印书馆发行,后来他又陆陆续续将莫泊桑的长、短篇小说以及左拉和大仲马等人的著作都翻译成了中文。新中国成立以后,李青崖先生先后担任上海市文献委员会主任委员和上海文史馆副馆长。他将他的毕生精力都倾注在翻译法国文学,尤其是莫泊桑全集当中。

我们今天的活动是想更近距离、更进一步地认识真实的、有温度的李青崖先生。首先有请雷颐老师,雷颐老师是近代史研究专家,和李青崖先生同是湖南老乡,对于历史上李青崖先生的家族、本人,想必有很多内容要和大家分享。

雷颐:李青崖先生的生平、家族,我有所了解,因为我们家也是湖南长沙的,祖上和他们家有些来往,毕竟长沙就是那么大。

1962年李青崖一家全家福

说到李青崖,不能不说他的祖上,即他祖父的祖父,叫作李星沅,他是湖南湘阴人,是近代史上有名的一位官员。湖南湘阴出过两个总督,包括郭嵩焘、左宗棠都是湘阴的,李星沅比他们稍微早一点点。李星沅出生于1797年,比曾国藩大4岁,就读长沙的城南书院。当时湖南有两个著名的书院,一个是岳麓书院,一个就是城南书院。实际上城南书院当时和岳麓书院是齐名的。

李星沅走科举功名的道路比较成功,担任过陕西按察使、江西布政使、陕西巡抚和陕甘总督(总督类似于我们的大区司令)。后来又当过云贵总督、江苏巡抚,1847年(鸦片战争7年之后),他又担任了两江总督。大家知道两江总督管辖的是现在江苏这一带,上海也在管辖之内,可见这个人地位之重要。后来太平天国起来后,清廷派林则徐去剿灭或者镇压太平天国,林则徐在途中病故,李星沅就接替林则徐的任务,结果他在途中也病故了。

李星沅的儿子本来也是当官的,但他儿子先去世。他的孙子后来也在浙江一带当官,叫李辅燿。李辅燿对文化、文学这块特别关注,他在浙江当官时资助成立了重要的文化机构——西泠印社。他也是儿子早逝,他就特别注重培养他的孙子,就是李青崖。

像李辅燿这种当官的人,祖辈都是搞传统文化、书院出身,但他一九零几年的时候就让李青崖上新式学堂、教会学校,甚至送到法国。而不是读传统的四书五经,走科举之路(当时科举还没废),说明李辅燿这个人思想非常先进。从这也可以看出科举制的废除在当时已是人心所向,连这种人都把自己的孩子送到外国去,并且是学工科。我们知道在中国近代,学理工长期以来很困难,大家瞧不起,认为“形而下者为之器”“奇技淫巧”,而这时候,一个几品大员让自己的孩子学理工,还是出国,这都反映了时代风气的变化。

参与策划留法勤工俭学,个人志向是翻译介绍法国文学

雷颐:李青崖在国内上的是法国的教会学校,会法语,于是出国就到了法国、比利时,学工科。但他的志趣在于文科,对法国文学这一类特别感兴趣。

他在法国认识了一个革命党人李石曾,李石曾跟孙中山有联系。所以孙中山几次到法国,就见到了李青崖,李青崖也帮他介绍人。比如李青崖的夫人姓吴,是常州人吴稚英的女儿。吴稚英在湖北帮张之洞练新军。所以李青崖和江浙一带的大户人家、绅商两界、军界又具有某种联系。辛亥革命爆发时,孙中山到各地筹钱,打通各地关系,到法国又见到了李青崖。他知道李青崖和吴稚英、和江浙这一带的关系,就请李青崖帮忙做其岳丈吴稚英的工作,让他们支援革命。孙中山回国之后,到上海惜阴堂经常去找赵凤昌。赵凤昌还有庄蕴宽又是李青崖夫人这一系的亲戚,在辛亥革命中都起了重要作用。

惜阴堂是赵凤昌位于上海的私宅,当时政商两界还有军人,都在惜阴堂里各种谋划,惜阴堂就相当于一个公共空间。昔日李青崖祖父的祖父李星沅在湖南建了很大的庄园叫作芋园,芋园也成了湖南省各界人士的公共空间,大家都在那里讨论事情,交换信息,彼此诗作唱和,各种观念碰撞,作用相当于大家都理解的沙龙。我觉得,无论惜阴堂还是芋园,反映出沙龙这种东西对于新观念、新文化的传播都很有作用。

李青崖自己后来选择了做文学翻译工作,就放弃了工科回国了。当时长沙的城南书院恰恰因新学改制变成师范学堂,也就是后来的第一师范,当时有一批人都在那里读书,包括共产党的领导人,毛泽东也曾在那里读书。李青崖是留学法国的,就参与策划了留法勤工俭学,很多革命者都从这儿去了法国。开始毛泽东也要去,他也希望毛泽东去,但后来毛泽东又决定不去了,觉得对中国要了解得更多。在这个意义上,李青崖对共产党的革命也起了非常重要的作用。

不过李青崖个人的志向就是翻译介绍法国文学,包括教书,教外文,所以他就长期做翻译,后来在一些大学教书。记得我小时候读到给我印象很深的莫泊桑的《俊友》,应该就是李青崖先生翻译的。李青崖一直坚持教书,1949年之后当了上海文史馆副馆长(馆长就是商务印书馆的创办人张元济),李青崖在文史馆起了很重要的作用,把各方面名流、从前的名画家、传统的文人,甚至有些遗老遗少,他都有关系,都给拉到文史馆里来。加之上海文史馆原有的底蕴,一下子就有声有色。李青崖一直在翻译,他的著述很多。1966年“十年浩劫”的时候,他也遭遇不幸,受到比较严重的迫害,1969年在迫害中去世。

1921年加入文学研究会,会员号是第82号

陈子善:刚才雷颐兄对李青崖先生家族的渊源做了一个非常好的梳理,让我们知道李青崖之所以能够走上法国文学翻译这条道路,跟他的家庭文化教育有一定的关系。当然,也跟当时整个的时代潮流有关系。

大家都知道,“五四”新文学过程中有一个重要的文学社团叫“文学研究会”。文学研究会的创立是中国新文学一个里程碑,在此之前像胡适写的《尝试集》,已经在倡导新文学了。但是作为文学家、文学爱好者的社团组织,文学研究会是开创性的。1921年1月《小说月报》改版,新的《小说月报》发表了文学研究会的宣言。我们一般认为文学研究会是1921年1月成立的,但实际上,在前一个月,也就是1920年12月,北京的《晨报》已经发表了文学研究会的宣言。

关于文学研究会最初的组成,后来留下了一个会员名单。这个名单上排名第3号的是周作人,文学研究会的宣言是周作人起草的。第6号是大家熟悉的叶圣陶。第9号是沈德鸿(沈雁冰),也就是我们现在知道的茅盾,茅盾同时又是改版的《小说月报》的主编。第10号是文学研究会的另一个重要人物郑振铎。李青崖1921年加入文学研究会,他的会员号是第82号。大家不要以为他排在后面,不算后面,大家都熟悉的徐志摩,93号,还有另外一位有名的诗人、文艺理论家梁宗岱,92号,都比李青崖晚。

文学研究会的名单上,李青崖的署名是李戊于,号青崖。当然,后来他的名字就以号行,原名反而不用了。到1923年,1月的《小说月报》上发表了他翻译的莫泊桑短篇小说《政变的一幕》,这就揭开了我们现在所知道的李青崖翻译莫泊桑的序幕。当时他把莫泊桑翻成莫柏桑,实际上已经很不容易,后来李青崖先生就翻译成莫泊桑了,这个译名就这样确定、流传下来。大家都知道,“五四”以后很多外国文学的翻译,作者名字的译法多种多样,五花八门,而李青崖翻译的“莫泊桑”这个名字一直流传到今天,是大家公认的。

1923年10月,李青崖翻译的《莫泊桑短篇小说集》第一册由商务印书馆出版,而且是作为“文学研究会丛书”当中的一种。能够列入文学研究会丛书就说明有相当的水准,而且这本书有一篇序,是杨树达写的。杨树达比李青崖大一岁,他们是好朋友,都是湖南人,后来是著名的文史语言学家。他给李青崖写的序是一个重要的历史文献。

从此以后,李青崖对莫泊桑的翻译持续不断。一个翻译家孜孜不倦、持续不断地翻译他认可的一个作家,这是我很钦佩的,说明李青崖对莫泊桑确实非常喜欢,否则不会花几乎是一辈子的时间、精力在翻译莫泊桑。他还翻译福楼拜的《包法利夫人》,这篇名著当中的名著。但是有趣的是,福楼拜的《包法利夫人》也不是李青崖第一个翻译成中文的,他也是排在第二。第一个翻译《包法利夫人》的是四川的李劼人,也是很有名的作家,他的译名叫作《马丹波娃利》,1925年出版。而李青崖翻译的《波华荔夫人传》是1927年出版,同样列入文学研究会丛书。

1925年在湖南的李青崖

《论语》杂志创办人之一,翻译之外还从事新文学创作

陈子善:李青崖1929年以后开始为北新书局翻译莫泊桑。大家知道北新书局跟鲁迅的关系非常密切,鲁迅很多作品都是在北新出版的。我们现在查鲁迅的藏书,鲁迅收藏了5本李青崖翻译的莫泊桑——《羊脂球集》《遗产集》等等,现在就在北京的鲁迅博物馆好好地保存着。李青崖在商务出了三卷《莫泊桑短篇小说集》,在北新出了10本,量很大。当时他就有一个志愿,要把莫泊桑所有的短篇小说都翻译出来。在抗战当中,1941年商务又出了两本李青崖翻译的莫泊桑的短篇小说集,当时的书名就叫《莫泊桑短篇全集》。

讲到李青崖,我们不要以为他就是个翻译家,他也创作。开始是跟文学研究会的这段渊源,接下来跟新月书店也有一段渊源,在《新月》杂志上发表过好几篇法国文学的翻译。到1933年2月,已经是新月书店后期了,李青崖在新月书店出版了一本短篇小说集,书名很时髦,就叫《上海》,收录了他的6篇短篇小说。所以他还是一个小说家,如果我们单单认为李青崖是一个翻译家,把他局限在文学翻译的范畴里,我认为是不太合适的。他还有新文学的创作,现代文学史上很少提到,不仅在翻译文学史上,在文学创作史上也忽视了李青崖的贡献。所以我希望趁《李青崖译文集》出版的东风,也可以考虑出版李青崖的文学创作、文学评论,他也写杂文,写随笔。

接下来我们就要谈到他跟《论语》的关系。《论语》创办时,李青崖属于创办人之一,一起开会商量,最后决定出版《论语》杂志。同时他也是《论语》的作者,在《论语》上发表各种作品。抗战胜利以后,《论语》复刊,邵洵美主持,李青崖仍然是《论语》的作者。当时他还在大学里教书,就是说文学翻译、文学创作、文学教育,他都积极参与了。

我们今天首先是重新评估李青崖的文学翻译,包括他翻译的莫泊桑、福楼拜、左拉。这是蛮有趣的一个现象,当年的翻译家往往有自己特别的爱好和关注,比如傅雷翻译巴尔扎克,李健吾翻译福楼拜、莫里哀,我们华东师大原来英语系的主任罗玉君翻译司汤达、乔治·桑,毕修勺翻译左拉,黎烈文翻译梅里美,李青崖翻译莫泊桑,他们好像很自然地,个人有个人的兴趣、有个人的擅长。

就我本人来讲,我是比较早接触到李青崖翻译的莫泊桑的。李青崖这个名字,我们这代人像我这个年龄的,包括雷颐先生,知道的不少。他1969年就去世了,那时我正在读他翻译的莫泊桑。当年为了要读书,我做出了一个出格之举——去偷中学图书馆的藏书。那是一个贴了封条的书库,我和另外两位同学分工,我的分工是选书。我选出莫泊桑的短篇小说,两卷本的,选了《俊友》《人生》,我就是那个时候读到莫泊桑的。我还记得《俊友》是1955年新文艺出版社的那个版本,竖排本。现在想想这真是一种难过的体验,为什么?你正在读一位前辈译者翻译的书,却不知道这位译者正在走向死亡。也是因为这个原因,我今天答应来跟大家见个面,交流一下。我不是专门研究李青崖先生的,但我觉得这样一位在中国现代文学翻译史上杰出的翻译家,我们应该给予更加充分、更加全面的评价。

哪怕是我们现在不再用的词汇,也会成为文化传承的一部分

主持人:李青崖先生将法国文学翻译带到中国时,正处于“五四”以后新思潮不断涌入中国这一片热土的激荡时期,李青崖先生可以说是中国从法语原文翻译法国小说的第一人。接下来要请问袁筱一老师,您能不能和大家简单介绍一下法国文学在中国的翻译和推介的历程,以及李青崖先生在其中的影响和特点又是什么样的?

袁筱一:我奉命为《李青崖译文集》写了一篇相关文章,我也曾比较过李青崖老师和其他译家的一些译文。我是属于另一个时代的读者,从我个人的阅读感受来说,我觉得李老师的译文还是比较西化,同时又不失汉语在现代化之初的一种趣味。这是我在很多同时代译者身上都能读到的一些特点。

我觉得作为一个伟大的译者,有几点是非常重要的:一是刚才两位老师提及的,能够最早发现,像本雅明所说的——“能够最早地受到作者的召唤”;二是能够凭借自己的翻译确立一个作者的作品在另一个国家的传播;三是他自己所翻译的作品应该能够构成一个作品的统一体。这个需要译者以非常严肃和认真的态度去对待,同时他自己也要是一个好的作家。这真的需要译者能够日复一日、年复一年地和作品打交道。从这三点上来说,我觉得李青崖老师是当之无愧的伟大译者。

其实李老师的译文,我觉得非常漂亮,尽管有些句子挺西化。我跟大家分享一小段《羊脂球》里面的译文:“一铺由雪片儿构成的连绵不断的帏幕往地面上直落,同时耀出回光;它隐没着种种物体的外表,在那上面撒着一层冰苔;在这个宁静而且被严寒埋没的市区的深邃沉寂当中,人都只听见那种飘忽模糊无从称呼的摩擦声息,雪片儿落下来的声息。说声息吗,不如说是感觉,不如说是微尘的交错活动仿佛充塞了空中,又遮盖了大地。”大家可以体会,我前面说他既是比较西化的,同时又不失汉语在现代化之初的这样一种趣味。这样一种美,大家听到译文的时候更能明确感受到。

最近我读了不少20世纪这批译家的作品,包括李健吾、李青崖。我们经常认为可能过了半个世纪以后,译家的语言就已经过时了,但我觉得真正已经成为中国文学一部分的这些译作的语言从来没有过时之说。就像我读到李青崖老师的这些译文之后,发现所谓的过时是有一些词汇会过时,比如我刚才给大家分享的这句里,有些词汇不可能出现在年轻一代的写作当中,但语言很有意思。哪怕是我们现在不再用的词汇也会成为文化传承的一部分,更不用说这一批译者的译作虽然带有时代的烙印,但今天读起来完全不过时。

文/北京青年报记者 吴菲

编辑/王静