穿着“汉服”行走在古色古香的大街小巷,在剧本杀里玩起“穿越”和角色扮演,以及在景区、博物馆、剧场等运用全息投影等科技,打造身临其境的场景……让游客从原本的“看画人”变成“画中人”,将“赶景点”变成深度体验,借独特的社交参与性和体验感,沉浸式文旅正成为时下年轻人旅游休闲的“新宠”。

今年,文化和旅游部发布20个沉浸式文旅新业态示范案例,从成都夜游锦江、大唐不夜城,到《又见平遥》《遇见大庸》《知音号》等经典演出,各种类型的沉浸式项目成为文旅业态创新的标杆。

20个国家级沉浸式文旅案例中,沉浸式演艺占到7个。据悉,沉浸式演艺项目不仅可以创造性地挖掘当地文化艺术载体,发挥重要的城市文化宣传功能,同时也进一步拓展了文化消费的体验空间,挖掘消费潜力。可以说,沉浸式演艺背后给城市带来的价值不止是一张宣传名片,其背后的丰富夜游产品、延长游客停留时间、创造餐饮、酒店、交通等消费新场景,更是为城市和景区注入可持续发展的经济价值和消费动能,让消费体验全面升级。

记者从成都市委宣传部相关处室了解到,成都相关部门正在积极调研各方沉浸式文旅大戏,计划打造一台成都沉浸式文旅大戏。成都发布-红星新闻深度报道组记者经过多维度走访调研,探寻如何让沉浸式演艺契合本地文化,打造出一款具有持续性、IP性的“文化地标产品”。

让游客们看得懂、记得住、留得下是沉浸式演艺的关键点

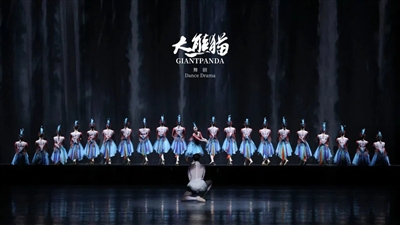

成都并非没有一台沉浸式文旅演出或文旅戏。今年初,位于文殊坊·妙剧场的《花重锦官城》开启常态化演出,通过一场赛博国潮风的“成都文化闯关之旅”,诠释天府千年风流和包容、进取的新时代精神;上半年,沉浸式驻场演出作品音乐剧《熊猫》在成都大熊猫繁育研究基地·无限山丘·熊猫剧院热演;下半年,作为成都第31届世界大学生夏季运动会定点艺术活动之一,舞剧《大熊猫》则在成都城市音乐厅歌剧厅连续上演。

据了解,沉浸式演艺分为两类,一类是主打剧情的场景体验,以沉浸式戏剧为代表。它打破了单方面演员在舞台上表演、观众在舞台下观看的方式,而是采取了互动式的体验。另一类则更注重科技的场景体验。多元化运用各种新媒体技术。国内市场中,《又见平遥》《宋城千古情》《长恨歌》等知名的沉浸式演艺都是基于城市文化推出的戏剧。

然而,想真正打造一台老少咸宜、喜闻乐见的沉浸式文旅剧却并不简单。调研过程中,一位资深的沉浸式演艺工作人员向记者反映,沉浸式场景中增加了声光电技术、全息投影、水幕投影、虚拟现实、增强现实等应用,可以将观众带入到演艺作品,使观众身临其境,获得强烈的参与感,但同时过于炫酷的科技技术又会拉扯观众的注意力,弱化故事性的表达,而对于一台老少咸宜的地方沉浸式演艺,又要突破一大难点,即文化地域性带来的隔阂,像是方言台词,方言演奏如何更好地让观众“看得懂,记得住”都是需要思考的问题,否则一味的文化输出+科技手段进行叠加,很容易成为一台乏味的“说教戏”或花费大价钱的混搭串烧剧。

对于成都文化故事叙述的难点和解法,《花重锦官城》出品人邱焱有自己的看法。他告诉记者,成都虽文化资源丰富,但他们梳理之后发现,成都的历史更像是珍珠一盘,所以叙述上,他们倾向于将珍珠进行串联,“对于成都这样的历史文化名城,我们选择用安逸、包容、文明、进取四个篇章进行演绎,从自然的禀赋到文明传承,再到依据历史变迁以及与时俱进的态度进行演绎。”创新上,《花重锦官城》以一场文化闯关游戏为故事主线,展现主角在游戏中的亲历与见闻,将天府的美食、美酒、美人、美景等尽数呈现于观众眼前。

值得一提的是,剧场规模上,《花重锦官城》演出的“妙剧场”并不大,建筑面积8000平方米,可容纳800人同时观演,剧院外观上提取融合蜀道、竹海、天梯石栈等成都元素,呈现出“国潮”韵味。截至今年10月,《花重锦官城》商业演出场次146场,包场及专场演出10场,入场总人数60000人次以上。

据负责人邱焱介绍,推出《花重锦官城》作为城市文化名片只是公司的第一步,未来还将有更多升级计划,“成都的地理位置决定了成都是旅游的集散地,好吃好玩的太多,想吸引游客留下,需要产业服务+演艺进行配套服务,未来我们希望能营造开放式剧场,将‘妙剧场’及周边升级为‘妙趣锦官城’,打造成都文化体验的文创地标空间。第二步则计划全面呈现沉浸式演绎互动的文商旅融合景区‘花重锦官城’,在四川省文旅精品演艺剧目、成都市重点推荐舞台剧基础上,强化‘花重锦官城’的lP打造。”

借着一出大戏打出文化+旅游+演艺的组合拳

提到城市文旅大戏的范本,不得不提到《长恨歌》,2006年,陕西旅游集团有限公司(以下简称“陕旅集团”)在华清宫投资1.2亿元打造了这部中国首部大型实景历史舞剧,如今17年过去,《长恨歌》常演不衰,仍是业界“顶流”。据华清宫景区提供的信息显示,截至10月26日,企业综合收入突破10亿元,同比2019年增长47.43%。而这份10亿元的成绩单,舞剧《长恨歌》做出的贡献功不可没。

面对如何让观众真正能看得懂、记得住、留得下,同时在人文高雅和老少皆宜之中取得平衡,华清宫景区董事长高洁接受采访时表示,华清宫坚持的是“旅游资源+文化创意”的思路,强调通过借势造势,对深厚的历史积淀和独特的人文景观进行挖掘整合。演艺方式方面,除了意识到资源优势需要与文化体验优势衔接、转换,传播中国皇家园林文化、沐浴文化、诗歌文化、历史文化,他们还会在日常对观众进行问卷调研,在演出和宣传中进行调整。高洁介绍,目前,华清宫已摆脱了景区单纯依赖门票的营收,围绕着热门IP,以文旅产业综合体的形式,打造了以华清旅游为母品牌,华清宫、华清演艺、华清御汤、华清文创、华清管理为子品牌的“一母五子”品牌发展体系。

专家建议:用小而美的沉浸式演艺打造“可复制性”

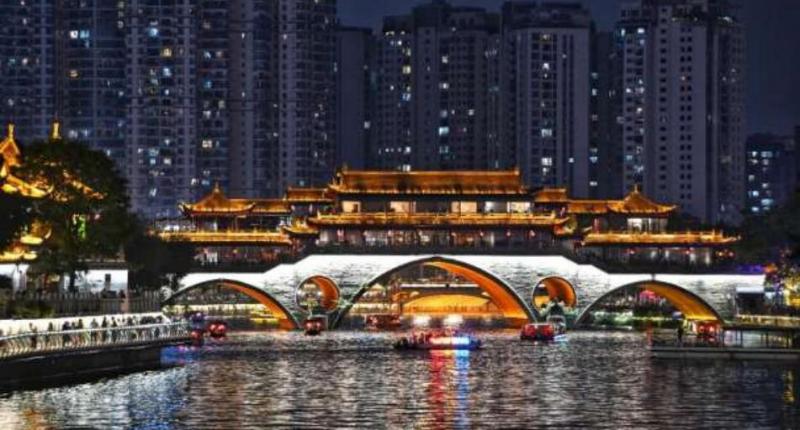

在今年入选的国家级沉浸式文旅案例中,成都夜游锦江项目出彩之处便在于不断地开展新尝试,深挖历史底蕴,陆续推出古彩戏法、茶百戏、沉浸式剧游等表演,同时,沿岸的体验场景日趋多元丰富,夜市、夜食、夜展、夜秀精彩不断。数据显示,2023年1-8月,夜游锦江累计接待280万人次,同比增长617%;产生消费约90万人次,同比增长718%。

对于城市讲述一台沉浸式演艺的必要性,曾在多个地方考察过沉浸式文旅剧的市委宣传部产业发展处工作人员向记者介绍,成都具有4500年文明史与2300年建城史,从明代蜀王宫墙遗址到宝墩遗址,再到金沙遗址,一路走来,成都拥有众多的考古发现,背后孕育着大量故事可以挖掘,“如今成都正紧紧围绕‘三城三都’城市品牌目标,努力打造彰显中华文明魅力、天府文化特色的世界文化名城,文化发挥的作用长久不衰,而一台文化剧可以对城市历史文化进行生动诠释。”

近年来,成都市围绕世界文创名城建设目标,以文创与城市经济融合发展为主线,以文创激发新经济发展活力为导向,以产业建圈强链为牵引,探索文商旅体融合发展新路,构建跨界融合、共生共荣的现代文创产业体系。文创产业增加值保持高速增长良好态势,2018-2022年,从1172.9亿元跃升到2261.27亿元,年均增速达17.83%,占GDP比重保持10%以上,形成了信息服务、创意设计、现代时尚、教育咨询、传媒影视5个百亿级行业。注重传统文化与现代技术相融,孵化诞生了《王者荣耀》《哪吒之魔童降世》等一批现象级文创IP,以及《银河帝国》《万国觉醒》等一批数字文创出海精品。

北京大学文化产业研究院学术委员会主任陈少峰曾多次到访过成都高校讲学,他也表达了同样的看法,在他的眼里,成都本身就是文化名城,可演艺流传的故事很多,除了像是杜甫、诸葛亮,成都还拥有众多文化名人以及各式各样的历史商人,杜甫传世千古的“门泊东吴万里船”,呈现的便是千百年来成都百业兴盛、商业繁荣的一派景象,其中大有可挖掘的内容。

从文化内容层面来看,陈少峰认为成都偏向通过举办会展、活动增加内容消费,在沉浸式文化消费方向,还可以有深度挖掘的空间,更多元化的表达。相比《刘三姐》《长恨歌》这样依托于文化资源的实景演出,陈少峰建议成都的沉浸式演艺可以先从两、三千平方米驻场演艺开始,进行轻资产式连锁性复制。

除了沉浸式演艺的可复制性上,陈少峰也表示,需要建立沉浸式演艺文化品牌IP和配套的产业消费服务,不断提升自身吸引力和知名度。提到IP打造,陈少峰强调:“要创造一个IP,只有当市场机构能提供足够具有影响力的IP,政府再提供深度支持,在上下游配合打好文化+旅游+演艺的组合拳,才会有事半功倍的效果。”

“商业IP应该多样化,当在历史文化中挖掘出好故事后,同样可以在故事主题中衍生出好的IP,也能够进行微电影、舞台剧改编,扩大跨界影响力。其次,还需要考虑故事本身具有持续性,类似于迪士尼就拥有一直演绎故事的延续性。最后演艺中的形象IP要简单一点,不要太多,让人们记住一两个即可。”

文/叶燕 昌娟

编辑/倪家宁