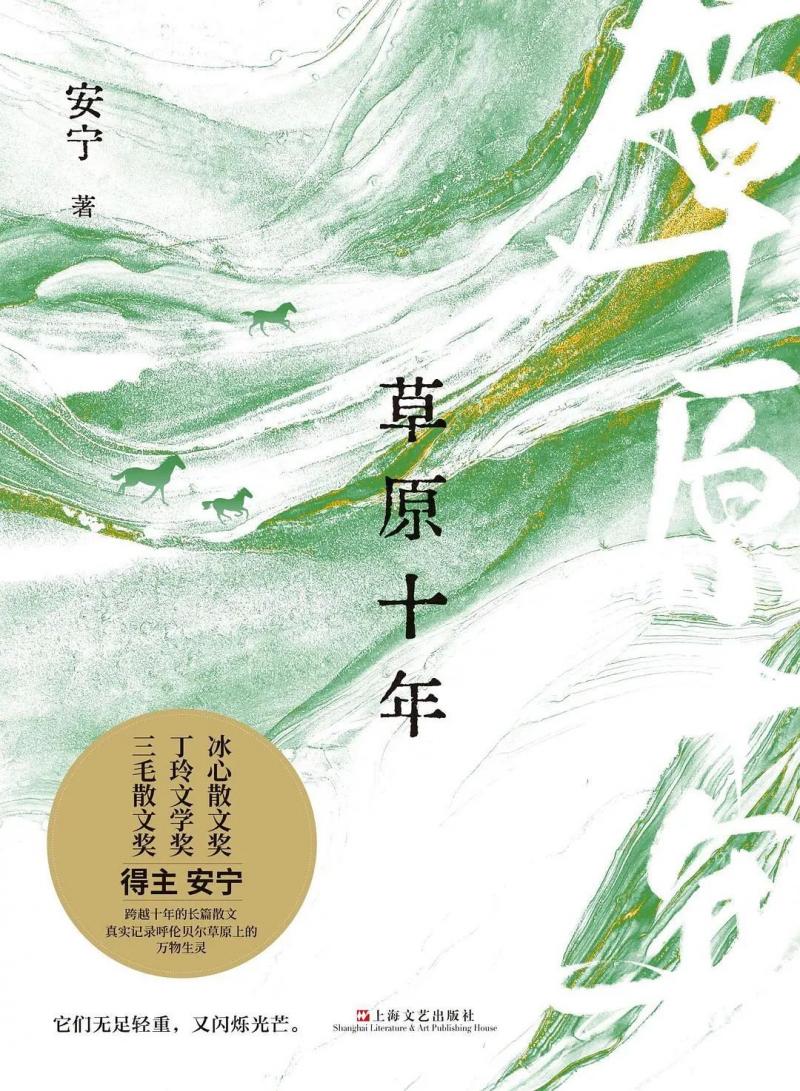

十年前,作家安宁将根基从山东大地上拔起,移植到内蒙古这片辽阔的大地上,于是偶然间,她开启了对于牧区生活的记录。近期,她将这些记录汇集成《草原十年》一书由上海文艺出版社推出。

这本书见证了她写作风格的转变,“从犀利转化为诗意,视野更为辽阔,心胸也变得豁达,对生命的体悟更为深刻。”更见证了草原十年的变化,她看到了一个草原小镇的历史、一代人的历史、一个牧民家族的变迁,以及草原生态的变化:当我们回望草原上的人、动物、植物,它的壮美与广阔,会发现它犹如汪洋大海,波澜起伏,每一道小小的褶皱中,都闪烁着时代耀眼迷人的光芒。

今天夜读,从访谈与节选中,进入这个万物和谐共生的世界,打开内心深处的辽阔。

访谈安宁✕李爱平

作为一名作家,这十年你最大的收获是什么?

安宁:最大的收获,就是写作在一点点进步,而我也从未失去过对于写作的热爱。我能感觉到文字在笔下慢慢发生的变化。其实,我对自己的写作从未满意过,我一直在努力地尝试开拓写作的视野,寻找更适合自己的写作方向。但是我也接纳写作中的种种变化,就像接纳生命的变化一样。这种坦然接纳,也是草原给予我的宝贵的启示。这十年,我完成了“乡村四部曲”,虽然它是献给我泰山脚下的故乡的系列作品,但是它们全部完成于内蒙古,尤其到第四部《寂静人间》,书中对自然风物的描写,带上了鲜明的内蒙古烙印,其中的大风,我分不清究竟来自于内蒙古,还是从齐鲁大地上吹来。也或许,它们是两个“故乡”的风融合的结果。明年即将在人民文学出版社出版的《万物相爱》,是我献给内蒙古大地的诗意作品。这本书是我获得“进步”后的写作风格的呈现,诗意,苍凉,又弥漫着哀愁。

这一抹哀愁,并非哀怨,而是生命的底色。每一个艺术家一生致力的,都不过是将对这抹关于生死的哀愁,以不同的载体去记录与呈现。

这十年中,有没有实现的理想和遗憾的事情?

安宁:我有很多的理想,我的心里住着一个对世界始终充满好奇和热情的孩子。我想将内蒙古每一个角落都全部走遍。但是它如此辽阔,跨越八个省份,我即便将它走遍,也不能完全地将它认识。在我的心里,它始终带有神秘的面纱。我走过的地方越多,我越觉得内蒙古这片大地跟我的生命接得更近。我将这视为命运的安排,也即命运的舟楫必将把我从泰山脚下载到这里。我因此希望与它更近一些,化为这片大地上的一株草,一朵花,甚至一粒尘埃,最后与它交融在一起。

我很少去想遗憾,因为我将遗憾视为生命的一个部分。人生怎么能够没有遗憾呢?而当遗憾出现,我坦然地将其接纳,并很快地忘记。过去,我们总是笑话寓言里那只掰玉米的黑熊,它在某个午后下山来玩,看到玉米,开心地摘下,看到桃子,又丢了玉米,碰到西瓜,又立刻丢了桃子,遇到兔子,马上丢了西瓜,跑去追赶。最后,黑熊两手空空,什么也没有得到。可是在我看来,它生命中的这个午后,真是快乐极了,它见过清香的玉米,红艳的桃子,香甜的西瓜,可爱的兔子。虽然它们全部被黑熊丢弃,可是,黑熊的生命却因这个美好的午后,变得饱满多汁。所以它没有“得到”的遗憾里,隐匿的其实是满满的“收获”。也因此,我从未觉得我的人生有任何遗憾,因为这就是我生命的样子。我想,这也是草原给予我的最大的启示。

这本书,是你认识草原的一次升华吗?

安宁:这本书不仅仅是我对草原认识的升华,也是对生命认识的升华。在我将十年间分散记录下来的文字,逐字逐句阅读并删减修订后,我第一次真正地意识到,一个写作者的记录,是有意义的。当然,呼伦贝尔草原横亘中国北疆,散发永恒之美,即便我不去记录,它依然美若惊鸿。但我对这片草原深深迷恋,它让我看清了生命的卑微与高贵,也看清了人类与万物应有的和谐关系:彼此注视,互不打扰,又平等相爱。这十年,我记录下了一个明珠般草原小镇的日常琐碎,普通牧民的悲欢离合,牛羊猫狗的新生与死亡,大雪封门的寒冬,和漫天霞光的盛夏。我也无意中记录下了自己的十年史,从爱情到婚姻,再到养育女儿。个人史与小镇史融合在一起,我既是旁观者,也是参与者。在这片草原上,人类的悲伤、痛苦以及死亡,并不少于任何一个角落。牛羊、马匹、骆驼、昆虫、飞鸟、野兽,与人类在此和谐共存。河流在草原上蜿蜒向前,从未休止,它带走悲欢,也留下希望。草原对于人们的离去与回归,从未有过悲伤或者欣喜;它包容一切,消解一切,也接纳一切。只有那些热爱仰望天空、俯视大地又心存悲悯的人们,才真正懂得这片草原的永恒之美。

下一个十年,你有什么样的期望?

安宁:过去的十年,我不仅仅在自己的写作上,取得了一些成绩,还一头扎入培养文学新人的教学领域。准确说,这是近五年我才有的自觉培养新人的意识。作为一个大学写作课老师,我看到那些具有才华的学生,就会兴奋,好像一个孩子发现了珍珠或者宝藏,而且非常愿意将他们推到写作的前台。渡澜、苏热、田逸凡、艾嘉辰这些“90后”“00后”学生作家的优秀代表,让我意识到,优秀的作家不仅仅应该自己写作,还有责任推荐那些年轻的作家们,让他们有机会脱颖而出,这样,才会形成良好的文学生态。虽然是金子总会发光,可是,如果不给他们机会,或许金子就会永远埋藏地下,不为人知,或者很久之后才能被人发现。看到学生们写作上取得进步,我比自己发表出版作品还要开心,或许,这也跟我事无巨细爱操心的性格有关吧。所以未来的十年,我希望能够继续发现一些优秀的学生。

而在写作上,我希望继续这种对于草原的记录,同时,将写作定位在内蒙古及其自然生态的写作上。我还愿意为孩子们写作,很快我的绘本《大雨在草原上画画》即将出版。或许,培养年轻的作家和为孩子们写作,让我的内心变得更为纯净。也或许,我的心里始终住着一个不肯长大的孩子。否则,我的乡村四部曲,不会全部以孩子的视角呈现。但我最应该感谢的,还是内蒙古苍茫大地的生命滋养。没有它,就不会有这十年,我在写作上的一切。而我,也不会成为现在的样子,这是我喜欢的自己的样子:满蓄着爱与柔情,又柔韧坚强,坦然接纳生命的一切得失与来去。

《草原十年》节选

巴特家的装修,在镇上属一属二,一进门便让人不由得生出感慨,想,人与人虽然不同,但草原对人却是公平的,如果勤劳又肯吃苦,那么在这出门踩一脚全是牛粪的大地上,也同样能过上像城市里一样精致的生活。巴特家完全是按照城市里三室一厅的样子来装修的。木质纹路的地板,贴满一堵墙的衣橱,挂着一把大大吉他的巴特卧室,还有粉红色风格并摆着一个可爱毛绒小熊的女儿的卧室。客厅里有两个大储量的冰柜,用来存放奶皮奶干,每个窗台上都放着一个插了花朵的漂亮花瓶。窗户擦得非常干净,地板上更见不到别人家常有的牛粪或者草屑。刚刚进门的小客厅,因为铺着地毯一样花色的地板砖,还让人误以为是高贵的地毯。照日格图就花了眼,犹豫一下,问我要不要脱鞋进去。这也一定程度上,将户外的尘灰阻挡下来。每个房间里都靠暖气片取暖,不像别家,采取火墙的方式。所以他们家的墙壁,便粉白得多,没有因为火墙长年灼烧,而留下的大小的裂缝,或烟熏火燎的黑。

巴特家养了四十多头牛,还有三十多头羊;羊在宽大的羊圈里,牛则在砖房搭建成的温暖的牛圈里。他们家的门都比别人家讲究,不是木头的栅栏做成,而是厂房一般砖红色的大铁门。因为每天要做三十多张奶皮,还要挤奶喂牛喂羊,所以他们家长年都要雇人干活。尽管如此,巴特的阿爸还是腾出手来,做着另外一项更挣钱的生意——老客。这是草原上对牛贩子的称呼,只有家境宽裕又人脉宽广的人,才适合做这一行。每一头牛,老客们从牧民手里收购转卖后,能挣到两三千元,这甚至比牧民们一头牛的价格都要高。所以巴特家尽管比贺什格图家晚移民至此几年,也同样没有草甸子,要依靠买草喂牛,但他们却因勤奋持家,又擅长专研发财之道,很快就成了镇上的有钱人。

虽然做奶皮奶干麻烦,巴特阿妈并没有放下这一行当,而且还打算明年专门在院子里修建一个房间,并在整个房间里都修一圈炉子,这样就能放下更多做奶皮的盆子了。

这无疑是草原上将生活过得蒸蒸日上的牧民代表。尽管一儿一女都在读大学,花费很多,女儿因为阑尾,两次住院开刀,现在巴特还在医院里给姐姐陪床,可是他们脸上写着的,却是对未来生活满满当当的自信与希望。就像巴特阿妈说的,做奶皮就像吸大烟一样上瘾,虽然做了也不一定能挣多少钱,可是不做呢,又觉得心里空空落落的,好像这不是我们的活法一样。

或许,正是这样对生活“上瘾”的感觉,才让他们脚踏实地,过上了让镇上其他人羡慕的富裕生活。不过我想,远房的姑父更羡慕的,大约是巴特的阿爸,找到能吃苦耐劳又擅持家的巴特阿妈。巴特阿爸是姑父的亲弟弟,兄弟两个,左右邻居,却一个宽宅大院,一个邋遢小屋。但当年,他们都曾吃过别人筛下来扔掉的“土面”,站在同样一无所有的起点上。

从鹏鹏家出来,已是午后四点多钟。晚霞铺满了整个的天边,远远看去,好像一条巨大的火红与墨蓝相间的哈达,搭在天空的腰际。炊烟四起,尽管刚刚贴上去的春联,要么被风吹落在地,要么被牛犊啃去半个,但这样在深夜抵达零下四十度的寒冷,并没有冰冻住人们生活的热情。那森家的商店里,依然有男人们聚在一起,聊着开春以后的事。一个人留守在家的阿爸,腿脚不便,也还是走出来,在院子里一下一下地砸着煤块。他的旁边,朗塔已经从雪地上起身,朝远方的我们,飞奔过来。

与十年前相比,而今的呼伦贝尔草原,人们的日常生活有了很大的变化。

零下三四十度户外如厕的烦恼,而今已经解决,人们在室内按上城市里的坐便器,又将下水道挖到室外的旱厕,这样,冬天就可以在有暖气的房间里,一边欣赏着窗外静谧的白色雪原,一边舒适地完成如厕的“人生大事”。水泵也已移到室内,只需插上电源,打开开关,水就会哗哗流进水缸,比起过去的压水机,节省了很大的人力,还不会有每天要烧水融化压水机的问题。

打草亦不像过去那样辛苦,放牛则可以手机软件遥控。为了牛犊的快速成长而不再人工挤奶后,80后的弟弟贺什格图和弟媳凤霞养牛,再也不需像阿妈那样早起晚睡,凌晨三点爬起来瑟瑟发抖地挤奶。夫妇俩每天都在辛勤劳作,喂养着二十多头奶牛和十几头绵羊。今年又一下新添了十二个牛犊,每生下一头,凤霞就兴奋地朝阿妈微信汇报:又捡了一个大红包!而今牛价飞涨,一头大牛值两万多,一头小牛也能卖到一万多块。存牛比存钱更合适,贺什格图和凤霞忽然间意识到这个致富法宝。

在阿爸阿妈远去呼和浩特跟我们居住后,贺什格图和凤霞两人依靠自己的力量,盖起了崭新的牛棚,又将仓库拆了,慢慢修建新的,菜园也没有像阿妈担忧的那样荒芜掉。用二叔二婶的话说,没有了能干的阿妈,昔日什么也不会做的小两口,反而过得更好了,而且什么都做得像模像样了。

我告诉凤霞,不要把自家房子卖掉,搬去城市,草原的环境,对他们是一笔宝贵的人生财富。凤霞也告诉我说:我也不喜欢楼房,我更喜欢有院子的家,我们的院子又大,还靠着伊敏河,以后女儿查斯娜读书走出去了,我们老了,还是在这里住。”凤霞无比神往地憧憬着未来。就在她注视的窗外,阳光正洒落在拖拉机和打草机上,将一切细小的微尘照亮。

因为草原旅游业的兴盛,贺什格图在夏天时,就将牛交给人代养,自己开着六万块买来的二手车,拉零散游客在呼伦贝尔各大景点之间跑来跑去。他跟朋友们还组成了车队,消息共享。如果愿意花几千块钱,加入某个车队网站,活多得应接不暇。贺什格图还开始学习摄影,开车的同时,负责给游客拍美照,然后借传照片的机会,加人微信,这样可以有机会被客人介绍更多的活做。凤霞也会时不时地去旅游景点给人帮忙做饭,当服务生。在六月游客尚未到来之前,贺什格图和凤霞就去剪羊毛挣钱,给主人家剪羊毛是免费劳动力,但剪下来的羊毛,却可以自己拿去卖钱。剪完羊毛,贺什格图就会去做泥瓦匠,一天二百。三十多岁的贺什格图和凤霞,已经走上越过越红火的生活轨道,外人无需再为他们担心。在草原上,只要有牛羊,肯努力,能吃苦,挣钱不难,草原会善待所有肯辛苦付出的人们。

就在今年暑假,我们决定让接近瘫痪的阿爸回草原上养老。有清甜的空气,湿润的泥土,牧羊犬朗塔的陪伴,几亩菜地,十几头牛羊,还有窗外大片的草原,和凤霞的悉心照料,相比起困在城市楼房里只能看到窗外一小片天空的生活,草原能让阿爸更舒适地走完人生最后的旅程。

编辑/王静