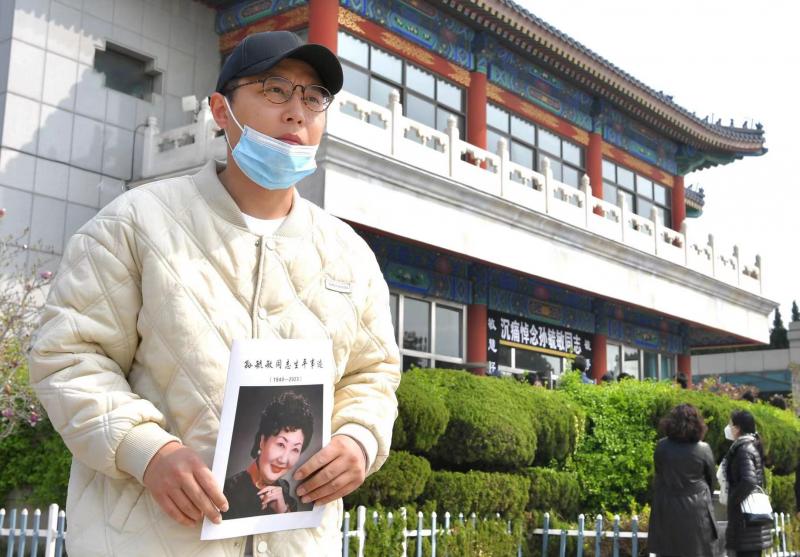

4月1日,临近清明时节,社会各界在八宝山东礼堂送别艺术精深、人品高洁的京剧表演艺术家、教育家孙毓敏。几十位弟子肃立两侧,数百位艺术界人士及各界戏迷观众手持白菊前来送行。“红娘”的伶俐泼辣犹在耳畔,饰演者却已悄然远行,然而悉心教诲过的学生们早已撑起了当今京剧界的半壁江山,也足以让逝者含笑而去……

追悼会现场

她奉行的是符合京剧规律的教学方法

与孙毓敏皆属同门的表演艺术家刘长瑜提起自己的这位姐姐,称“她把自己的一切都献给了京剧”。因为行当的原因,当今叶派掌门叶少兰与孙毓敏仅仅在《龙凤呈祥》中有过合作,但两个人在全国两会、清唱会、音配像工程以及各类活动现场却时常碰面。“她这个人非常诚恳朴实,在参政议政时也是直言直语,总是很朴素地去表达自己的思想和情感。”

刘长瑜

两人对京剧人才培养也总是忧心忡忡,“她担任北京戏校校长期间,紧抓京剧要从孩子抓起这个规律,根据每个孩子的相貌、声音、形体等条件,给每个人以个性化的培养模式,这是一种客观的教学方法,而且她对于腰腿、把子等基本功的重视也是符合京剧艺术规律的。除了为有天赋的孩子延请好老师一对一教学外,她还主张要尽快将孩子推上舞台。戏曲就是这样一门艺术,光学不练不成,光练不演不行,因此她培养的孩子从小就积累了丰富的舞台实践经验。她培养的好多个行当的学生,如今都正值当打之年,成为支撑当今京剧舞台很重要的一股力量。”

叶少兰

她在舞台上有一种超人的光彩

北京京剧院副院长迟小秋还在辽宁时就结识了孙毓敏,“虽然年纪相差很多,但我有幸和孙老师是同一届的‘梅花奖’,我从她的表演中学到了很多。有一次我们在天津一起参加纪念‘梅尚程荀’的演出时聊到很晚,她跟我讲揣摩人物的技巧,她提到自己甚至会对着镜子去琢磨如何给观众呈现自己最好的一面,以及自己在理论方面的总结,很多我至今都记得。京剧这行就是台上见,而孙老师在舞台上恰恰就有一种超人的光彩。”

迟小秋所在的北京京剧院青年团中,很多年轻演员都是孙毓敏一手培养的,“孙老师在人才培养上的付出,让我们这些院团成了最大的获益者。”

迟小秋

学生转行报考中戏,她赠予“奋飞”二字

北京人艺青年导演闫锐虽然离开京剧领域多年,但在北京戏校学习的经历却让他受益终身。“1993年我参加了‘新苗杯’的比赛,被孙校长从业余团队里发现,让我来报考北京戏校,1994年我就进入了戏校。七八年的时间,孙校长不仅会根据每个学生不同的基础和特点为我们聘请老师,甚至还包括昆曲方面的老师,有了一定的基础后,就开始演出实践。那时我们这些小孩就排了《赵氏孤儿》《野猪林》《智取威虎山》这样整出的大戏,开始都是很难想像的。那时我在全本《智取威虎山》里演座山雕,记得我们去上海演出,上海京剧院的老师们还曾来看。特别是在我变声以后,孙校长还会请声乐老师教我如何做发声上的训练,毕业后还将我推荐到了国家京剧院。”

闫锐

后来考上中戏后,闫锐把消息告诉了孙毓敏,“她很支持我,变声之后,我在京剧上多少有所局限,她表示这样的选择可以拓宽我的事业,还给我写了‘奋飞’两个字。”在人艺执导并主演了《名优之死》后,闫锐曾经请孙毓敏来看戏,“看完后,孙老师给我写了很长的一页纸意见,逐条都非常清晰。在学校时,她就跟我们说要开阔眼界,要看电影看书,还会研究国外的化妆。我所在的北京人艺的很多剧目,其实都有着深厚的戏曲根基,更何况话剧民族化的道路,戏曲底蕴是非常重要的。”

在闫锐看来,孙毓敏的造诣不单单局限于自己的花旦行当,“一出戏演完之后,每个角色、行当她都会点评,给予中肯的意见。她有修为、学识高,常常会从审美的角度去引导你,那时候小还听不大懂,但后来慢慢回忆起来都是非常受益的。”

追悼会现场

她更像是京剧界的一位大家长

在同样毕业于北京戏校的北京京剧院青年武生演员詹磊看来,“孙校长是梅兰芳金奖大赛的金奖,是名副其实的艺术家,艺术成就是响当当的;而作为教育家,她培养了在当今京剧界异常卓越的北戏90班和94班。艺术家和教育家,这两个角色能把一个做到顶尖已属不易,但孙校长是两个角色均达到了顶峰。”

晚年,孙毓敏为武戏奔走呼吁做了很多事情,身为武生演员的詹磊颇为感慨。“她总觉得京剧是一个整体,在我看来,她更像是京剧界的一位大家长,是一个极有胸怀的人。今天我看到她躺在那,我从心里心疼,她是那么刚烈、那么要强的一个女人。”

这些年孙毓敏的记忆力不如从前,甚至有点健忘,常常是在电视里看到詹磊的演出,在电话中跟他聊了看后的感受和问题之后,过段时间又看到这个戏,还会再打电话把问题重新说一遍。每到这个时候,詹磊都不会去打断她,而是认真倾听完她的话。“她是一个极其单纯的人,杂念非常少,有一次她拿着一个录音机去了一位领导的办公室,进屋就说‘我叫孙毓敏,是北京戏校的校长,我给您唱一段’,说完把录音机打开就跟着伴奏唱了一段。唱完后她说,‘我们学校的孩子冬天练功时排练场很冷,挺苦的,您能不能帮我们解决一下暖气的问题’。”

前来为孙毓敏送行的群众

孙毓敏写的每一本书詹磊几乎都读过,特别是那本《含泪的笑》,詹磊将其中很多他认为经典的情节都写在了一张纸上,后来跟她聊天时提起这些细节,孙毓敏很惊喜,“她觉得看完她的自传,读者跟她有呼应,她很开心,她就是这样一个简单的老小孩。我总觉得她就像我的妈妈一样,孙校长是上海人,喜欢吃田螺,有一次我去她家,她跟我说,你尝尝,这个特别好吃,顺手就拿起一个田螺放进我的嘴里,那时我已经三十多岁了,她对我仍然像孩子一样。”

虽然生活中亲如母子,但其实在学校时,詹磊对她有一种畏惧,皆因她身上有一种不怒自威的强大气场。1997年,14岁的詹磊和孙毓敏一起到德国演出,“一路上我特别想跟她合张影,但是我又很害怕,有一天我们一起去动物园,我终于鼓足勇气说要跟她合影,那一次拍的两张照片我至今都珍藏着。”

在詹磊心中,“孙校长的离去,京剧界仿佛少了一根定海神针。我的同学曾经说过这样一句话:我们在中专7年学的戏养活了我们的后半生,当时我们的师资力量真的是其他院校无法比的,我们见过的老先生太多了。”

追悼会现场

破格录取6岁孩子彰显伯乐本色

当年北京戏校“四小须生”之一的穆雨,将孙毓敏视作他走上从艺道路的领路人。“1995年我在天津获奖后,孙校长那时正好去天津参加厉慧良先生的追悼会,有一个机会见面后,她当即就接纳了我,决定破格录取我一个6岁的孩子进入北戏。我记得我当时都哭了,我说我特别渴望能够进入戏校正式入行。进入戏校后,无论生活上还是艺术上,她都给我开了很多绿灯,吃了很多小灶。因为只有6岁,为了给我补习文化课,甚至还为我请了老师一对一辅导,艺术上也是一样,为此聘请了富连成科班出身的白元鸣老师,一对一给我上课。生活上更是如此,8岁时我生了病,孙校长甚至让我妈妈从天津来北京陪读,对我而言,她既是艺术家、教育家,又是伯乐。”

前来为孙毓敏送行的群众

作为红遍大江南北的“四小须生”,穆雨等人小小年纪就见了很多的世面,“那时我们一周就有两次演出,‘双休日百场演出’的计划‘逼’着我们学戏、彩排,然后见观众。孙校长是演员出身,她明白一个演员应该怎样去成长,光学不演就跟没学一样,只有彩排演出才能落地。后来我在北京京剧院的演出,哪怕是一个小角色甚至龙套,她都会把问题记录下来,演完出就到后台跟我交流。在戏校时更是如此,每次彩排或演出完,我们都不卸妆,而是坐在地毯上听孙校长总结,这种场合她从来都是快言快语,从不藏着掖着。孙校长是看着我长大的,那种爱已经化为无形,可即便是这样,她有时也会当着很多人给你下不来台,但我太了解她,她就是这样一个直言直语的老太太,特别可爱。”

文/北京青年报记者 郭佳

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/崔巍