千年前汉代的陪葬墓里,曾经穿衣服的陶俑为何总是“光秃秃”地不着寸缕?衣服什么材质?不同的材质又意味着什么?近日,由汉景帝阳陵博物院编著、三秦出版社出版的《微痕解码——基于微痕检测的汉阳陵着衣俑服饰研究报告》正式发行。6月5日,记者专访了汉景帝阳陵博物院科技保护部主任、研究馆员李库,这些问题都有了解答。

专为皇室随葬

“穿衣服”的陶俑级别更高

“穿着衣服的陶俑就是着衣式陶俑。大家都知道的我们汉阳陵‘镇馆之宝’姗姗,全名叫‘塑衣式彩绘拱手跽坐女俑’,也就是说姗姗其实是件塑衣式陶俑。塑衣式就是指陶俑制作的时候,将衣服、冠、鞋子等都做出来,烧制、彩绘而成,它们衣着完备,身穿三重衣服,是服装厚重、色彩华丽的一类陶俑。这类陶俑一般出土于大中型陪葬墓和建筑遗址中,为贵族大臣的陪葬品。从级别来讲,着衣式陶俑其实更高,它们主要出土于帝陵和大型陪葬墓的外葬坑,是专为皇室随葬的且级别较高的陪葬品。”李库介绍,汉阳陵陶俑是由专门为皇帝及其官僚制造墓葬用品的机构——东园署制作出的人或动物形象随葬品。目前看来,着衣式陶俑主要是西汉时期帝陵及其高等级的墓葬特有的。

“陶俑陪葬,大约起源于战国、秦,以秦始皇兵马俑最为典型,也最重要。”李库表示,相比秦代陶俑,汉阳陵陶俑不仅种类更加多样化,而且形象更加生活化,有威严壮观的送葬军队,端庄娴静的宫廷侍女,数量众多供家居享乐的侍从舞俑,还有马、牛、羊、鸡、狗、猪等牲畜家禽等动物俑。从制作工艺上,汉阳陵陶俑可分为塑衣式陶俑和着衣式陶俑两种。

着衣式陶俑制作工艺流程更为复杂且精致:首先,用模具分段制作出陶质的人俑头、躯干和下肢,正面和背面合模而成,通过面貌、发饰和躯干等细节刻画反映出人物的性别和身份等;入窑焙烧后施以朱红色、橙红色和赭黑色等彩绘颜料;在人俑臂膀预留的孔洞处安装木臂;最后,根据人俑的性别、官职和身份等穿上丝或麻质的汉服,披上皮革或者木质的铠甲,带上与其身份相关的兵器、印章、钱囊、水壶和腰带等物品。

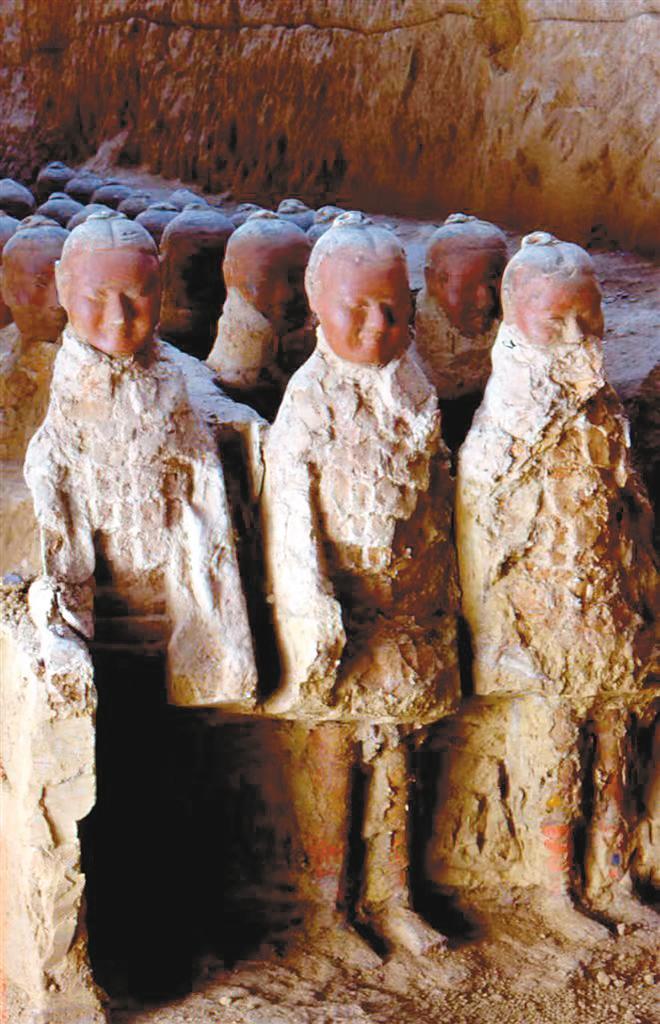

那么,有着更高等级的着衣式陶俑的“衣服”去了哪?李库表示,从考古现场已经发掘出土的文物实物来看,由于服饰相比较于陶器难以保存,所以着衣式陶俑与塑衣式陶俑相比而言文物缺失部分较多,不仅着衣式陶俑身上和头上的服饰冠帽等有机材质受到埋藏环境侵蚀等种种因素的影响,看不见了,连那些能够表现出陶俑拱手、持物、骑马、舞蹈、奏乐等姿势和动作的木质臂膀也消失殆尽,只剩下陶质的裸体身躯。因此,研究人员仅能通过陶俑的出土位置、残存的铠甲遗迹和极少量遗存在身边的印章来判定相应陶俑的身份等信息。

多学科高科技手段联合考古

全力“还原”陶俑精美“原貌”

“裸体陶俑”已经历过2000多年外界环境变迁,留存在其表面的物质信息很有限,如何研究?李库表示,自汉阳陵考古发掘出土后,相关专家和学者对这类陶俑材质、制作工艺和保护的现代科学仪器分析、检测和研究工作一直都在进行着。然而,关于汉阳陵着衣式陶俑在制作完毕被埋葬入土之时,身上是否确实穿着有纺织品服饰、是否身披铠甲,以及具体材质等一系列问题上尚未开展过详细研究。

本次研究中,考古人员在一些陶俑的身上发现有木质手臂的遗迹,头、身、腿部有纺织品的经纬度痕迹,还有铠甲的遗迹。记者在现场看到,不少精美陶俑剩下的头部,上面能看到明显的、细密的织物痕迹,武士俑还残留有铠甲遗迹,经分析检测,铠甲有牛皮的材质。由此,专家判断了“缺臂裸体俑”为木质手臂、穿着真正衣物,材质包括丝、麻、木、皮类。

成分如何确定?李库介绍,要研究汉阳陵着衣式陶俑服饰这种已经泥化的纺织品残留物,需要提取有机质残留物的相关生物或者微生物样本,通过鉴定有机分子的结构、种类,或者分析微生物多样性与差异性等信息来系统判断其生物来源。通常对于具有实物遗存的丝、麻、木、皮类有机质文物的分析鉴定,一般采用显微观察、氨基酸含量分析、红外光谱、拉曼光谱和X射线衍射分析等进行检测。

这样的研究成果佐证西汉陪葬陶俑的形式,说明2000多年之前的西汉时期,人们就已经有了这些精致的织物,并用于帝陵的埋葬和陪葬中,佐证了当时的生产水平。拿麻制品来说,研究发现,陶俑身上的麻制品很精细。李库介绍,比如研究佐证了麻的纺织工艺就经历了新石器时代出现、商周战国繁荣发展、西汉成熟三个阶段。商周时期主要以大麻纤维作为粗麻布的纺织原料,以苎麻纤维作为细麻布的纺织原料,并已能根据不同性状的麻纤维制作出不同的麻织品。粗麻布曾长期是老百姓主要的衣着原料,到了西汉,纺织品经纬密度逐渐增加,说明麻纺织技术已经相当成熟。

“汉阳陵着衣俑服饰研究是个多学科联合的考古领域。是文物保护与生物科学等多学科协同创新,利用现代科技促进文物保护向科学化、系统化迈进的一次成功经验。”李库介绍,2020年至2023年,汉景帝阳陵博物院在其开展的关于着衣式陶俑表面残留物的科技检测项目中,应用到了生物学和微生物学技术手段。主要技术方法有稳定性同位素检测、微生物组成的高通量测序分析、可培养微生物分析,以及酶联免疫分析。在我国,这些技术方法不仅在考古研究和文物保护领域具有一定推广和应用的意义,而且在该项目的实践中也可以发挥相互补充和验证结论的作用。

文/张潇

编辑/倪家宁