近期,杨争光先生的最新长篇小说《我的岁月静好》入选2022年中国作家协会重点作品扶持项目,并荣获第九届“深圳十大佳著”。借此机会,让我们跟随深圳文学研究中心青年学者路尧的脚步,回望作家杨争光的“深圳书写”之路。

杨争光在深圳大鹏的工作室,画左白柱上为杨争光的书法作品《将进酒》

评论杨争光,从来都不是一件容易的事。有人这样说过,大概是因为杨争光的多样性。

诚如李敬泽所言:“杨争光是一个难以归类的作家,中药铺里有很多格子,但“格格不入”,就是没有一个能装得下他。”也有论者认为,杨争光的多样性扩展了对其评论的边界,“先锋、寻根、新写实”“似乎评论家在他身上都能找到各自所需。”(孙新峰与席超语)

在我看来,以时间序列而言,杨争光的写作可以分为“来深前”与“来深后”两个阶段。杨争光的许多重要作品都是在来到深圳后完成的,包括小说、杂文、影视剧本、十卷本的《杨争光文集》等。

空间变动、文化碰撞、思想冲击,及其带来的审美嬗变既表达在作品中,也表现在作品之外,小说、剧本、公益培训,都是杨争光的深圳书写,这样的书写既来自于深圳文化的滋养,也塑造着文化的深圳。

“影视把他的手写坏了”

杨争光不讳言自己曾经的困顿以及对深圳的感激。他称自己调离陕西是一次“主动又被迫的流亡”。“主动”是指他“逐水草而居”的选择——在20世纪90年代,杨争光已经在小说界展露锋芒,他编剧的《双旗镇刀客》代表西安电影制片厂在海外斩获大奖,后来他与冉平合作编剧的央视版《水浒传》成为万人空巷的现象级电视剧,那时的作家杨争光,说“风头无两”大概不过分。

但这些所谓名声,却没能改善他一家三口多年蜗居地下室生活窘境;而“被迫”,大概多与人事有关,比如他跟时任西影厂厂长有过一次“不太愉快的谈话”。谈话内容无从考证,但从结果看,那次谈话无疑是杨争光决心“飞向东南”的催化剂。

作为特殊人才被深圳引入之后,杨争光的生活、工作、写作都得到了较好的保障。一方面,物质保障使他及家人的生活不再有后顾之忧,另一方面,开放、包容的文化氛围给了他更加自由的创作空间。

一些论者在谈及杨争光在小说创作与影视文学写作间的“跨界”时,字里行间不乏惋惜,他们似乎不约而同又理所当然地认为杨争光在“触电”之后的文字已“找不到当初的感觉”。这种倾向几乎是一致的,“影视把他的手写坏了”。这样的论调能够得到认同,须有一个共同的前语境,即认为小说创作高于影视剧本写作,而影视剧本写作是小说写作的克星,并且有某种必然性。

从发表时间来看,杨争光的小说创作和剧本写作几乎是穿插进行的,尤其是《棺材铺》《杂嘴子》《公羊串门》《买媳妇》《赌徒》《流放》等中篇小说都和电影有着亲密关系,甚至都有小说和电影剧本两个文本,其中四部。

同一主题和素材,两种体裁,三个文本,孰优孰劣?几个文本间的互文关系如何?或许可以成为一个课题,值得专门的探讨。仅从这几篇小说的品质来看,杨争光在剧本创作和小说创作间的切换是自如的,也是自洽的。

杨争光的三部长篇小说都是在调入深圳之后完成的。深圳给了杨争光新的眼界与视角,让他有了“重新审视和感受已有的积淀的距离和视点”。对于陕西那块土地,以及那块土地上的人、情、事,杨争光有了一种类似于“他者”的焦点和视距。

从《蓝鱼儿》《公羊串门》《老旦是一棵树》到《从两个蛋开始》《对一个符驮村人的部分追忆》,能够看到作家纯熟的“符驮村叙事”,从入乎其内到出乎其外,发生着一种幽微的变化。在我看来,杨争光在1999年成为深圳人之后的写作,包括小说、剧本在内全部的文学创作,应归为他的“深圳书写”。

2019年,在深圳读书月二十周年之际,杨争光写道:“我是深圳读书月的受益者。”仔细想来,杨争光所言“受益”,不仅是指“年度作家”的这份荣誉,更喻指以“深圳读书月”为象征的深圳的文化政策与文化氛围。

《中国当代作家选集丛书》拟选收新中国成立以来在文学创作上做出重要成绩的作家的中、短篇小说,诗歌,散文等代表作,每人一集,每集大约二十五万字,并附有作家照片、手迹和主要作口目录,记者从每一集里,可以看出作家的基本创作面貌。

“文学就是文学,不是别的”

“文化沙漠”与“深圳”互为代名词时之久矣,经济成就越瞩目,文化成果的“沙漠性”似乎就越醒目。翻看2010年以前杨争光的采访,似乎能够感到深圳媒体对“文化沙漠”这一“绰号”的焦虑。

届时杨争光刚成为深圳作家不久,似乎“被急需”为深圳文学与深圳文化说点什么,当然最好是“好话”。在杨争光的作品中,“好话”是可以“养心”,可以“暖心”的,其笔下的符驮村人甚至可以将“好话”作为礼物,装满一筐送给即将远行的人。

杨争光果然为深圳送上了“一筐好话”:“不要着急,30年对一个城市来说,太年轻了。”“经济上一个大的台阶也许只需要三五年的时间,而我们努力二十年时间,文化也许只是刚刚起步。”

杨争光工作室为助力青年编剧、打造"深圳原创"文艺精品举办的“深圳文化创新发展2020之‘剧本写作计划’”。该项目获得了“深圳市宣传文化事业发展专项基金”的支持,并在深圳市委、市政府,深圳市文学艺术界联合会的关注与信任下结项。

“深圳也不是文化沙漠,只是和历史悠久的城市相比深圳的文化积累还不丰厚,还没有产生出足够多的让人瞩目的标志性文化大家和文化产品。”“鼓励、支持,不焦急,不焦虑,更不要自虐,我们自己城市的文学,自然就会有了”......

这种“好话”,是祝福也是寄望,更多的还有一种“但行好事,莫问前程”的自信与洒脱——“说好话”是要有信心的。

杨争光对深圳文学的信心首先来自移民文化裹挟的可能性。他激赏深圳对人才的重视与吸纳,相信这会是令沙漠变绿洲的源头活水,会产生“优秀人才集约,优秀文化杂交”的效应,就像好莱坞当年对全世界优秀电影人才的吸纳,成就了好莱坞,也成就了许多非美国籍优秀电影人。

杨争光作为2015深圳读书月年度作家与尹昌龙、胡洪侠在创作分享会上

杨争光对深圳的信心不乏深情,他曾在文章中说过这样的话:“来自五湖四海的深圳人,携带着他们各自的文化之根,就地栽培。移民,遗民,夷民,互不嫌弃,互不抵牾,欣然接纳,不拒杂交......深圳不仅是个经济奇迹,也创造了文化培育、积累和健康生长的奇迹。”

首先让深圳文学获得全国声誉的《深夜,海边有一个人》《青春驿站——深圳打工妹写真》《深圳临时工》《来自女儿国的报告》等作品,其作者并非专业作家,而是来自工厂、公司等文学之外场所的“打工者”,于是“打工文学”成为文学现象,备受瞩目,几乎一度成为深圳文学的代名词。

杨争光工作室为扶持青年作家举办的深圳品牌文化活动“深圳城市创意写作营”,着力挖掘有创意、创新能力强的优秀作家和作品,打造最强导师阵容,挖掘最具潜力的文学作品。

然而在杨争光看来,深圳文学的根在全国,深圳创造和发展文化的主要力量在民间,但他并不认可对深圳文学贴“打工文学”“网络文学”“青春文学”这样的标签。

他认为在深圳的经济与文化环境中,“打工”或“青春”或“网络”与文学遭遇已是一种日常,写作者阶段性的身份和年龄特征,或者文学作品发表的途径,不应成为加诸“文学”之前的修饰,这种修饰无疑缩小了深圳文学的意义,这种修饰会成为限制与限定,会令读者生成先入为主的刻板印象,更具危害性的是可能会对写作产生的某种带有修饰性的、限定性的心理暗示。

在“深圳新锐作家文库”主编序中,杨争光提出,以“打工文学”“青春文学”“网络文学”为深圳文学的标志,是“对深圳文学的误判”,就像文化沙漠是对深圳的误判一样——“文学就是文学,不是别的。”

十年过去了,杨争光依然在为深圳作家“说好话”。他又将深圳比之于巴黎,鼓动深圳作家多聚会、多交流、多碰撞,成为一个作家、艺术家“挤窝窝”的“咖啡屋”——这是他在《深圳商报》“文化广场”的一个论坛上的发言,这次论坛的其中一个目的是为即将举办的“城市创意写作营”预热。

年过花甲的杨争光退而不休,做编剧培训,开写作坊,教创意写作课,等等。这些都是很难迅速见效的工作,难度比之于伏案爬格子不在一个纬度。做这些公益培训的根源在于,杨争光认定写作是可以教、可以学的。但他自己,还会有新的创作吗?他说:“我还有写小说的野心。”

“小说主人公终于进城了”

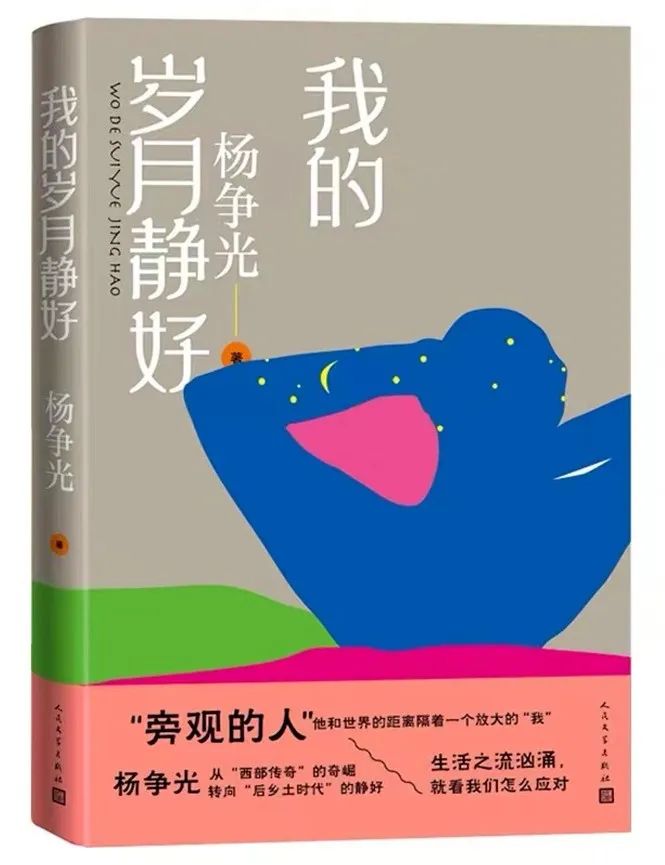

2022年,杨争光新写的中篇小说《我的岁月静好》终于面世了。小说主角德林是一位从在县城和省城之间游走的小知识分子,熟悉他作品的胡洪侠戏称“杨争光小说的主人公终于进城了”。在杨争光的大多数小说作品中,主人公都是农民,生活在“符驮村”。十年前,杨争光的上一部小说作品《驴队来到奉先畤》里的主人公包子也是农民出身,打倒了土匪,自己也走上了土匪之路。

杨争光的写作始终关注中国人的根性,他把中国人分成农民和知识分子两类,他认为“把这两类人说清楚了,基本上就可以把中国的问题说清楚。”在我看来,杨争光的小说写作可依此分为两脉:书写农民和书写知识分子。

对农民的书写以《从沙坪镇到顶天峁》开始,到《公羊串门》,再到《黑风景》、《棺材铺》等,《从两个蛋开始》是这一脉的集大成之作。对知识分子的书写是从1999年《越活越明白》开始摸索,2007年的《对一个符驮村人的部分追忆》是一次梳理和再出发,新作《我的岁月静好》则标志着杨争光在知识分子主题写作上的的成熟。

严格来说,杨争光作品的主人公,是经由《越活越明白》、《对一个符驮村人的部分追忆》、《我的岁月静好》这三部作品从农村走进了城市的。

如果说《越活越明白》的主人公安达是一个“救世的理想主义者”,《我的岁月静好》的主人公德林则走的是一条完全相反的路,他以观看生活为生活,自有一套“看的哲学”,他让自己尽可能少地参与生活,对与己无涉的世事更是隔岸观火。

小说以德林自语式的叙述结构,不注重情节性,选取的几个事件主要为了表现德林的“看”,即使极富戏剧性的事件也不轻易交代结局,除非德林想“看”,读者经由德林的观看和叙述才得一窥故事走向。

在这部小说中,杨争光冷淡的叙事方式和德林的思辨性话语对阅读形成某种障碍,似乎在有意消解阅读快感,一改杨争光以往小说作品在“故事性”方面的侧重,塑造了一个全新的知识分子形象,在中国知识分子人格的幽暗隐蔽处伸展着触角。

通过主人公德林的叙述,杨争光塑造了一个囿于男性凝视下的知识女性形象马莉。马莉首先是被置于男主人公德林的凝视视野里存在的,无法通过叙事视角的转换发生流动,只得成为一个呈凝固态的景观。

小说表现了马莉从对仰望德林到厌弃德林的觉醒及随之而来的反抗,展示了马莉身为女性的欲望与愤怒。相较于《越活越明白》中隐忍卑微的李正和美好善良的林英,这样的马莉更有真实感,也更具现代性。

可以说,马莉是杨争光在女性形象塑造上的突破。作者没有采用“代言”或“想象”的方式展示女性的内心世界与生命体验,而是精心构建了一个话语场,细致地展现了在婚姻生活中,女性话语是如何一步步被消解直至消失、消亡的,清晰而真实,惊心动魄,令人窒息。必须承认,这篇小说展现出的女性立场,对于杨争光这样一位生于50年代的经典作家来说是难能可贵的。

无论是思想高度还是叙事技巧,这篇小说都表现出杨争光还在思考,还在突破,他的作品还值得期待。在我看来,这份锐意与精进,正是杨争光“深圳书写”的精神内核。

文/路尧

编辑/陈品