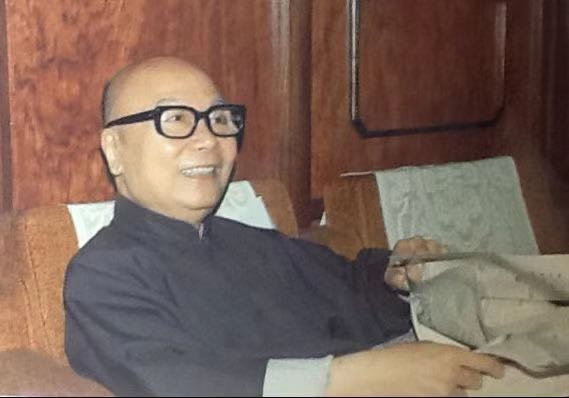

吴性栽(1904-1979),浙江绍兴人,字鑫斋,笔名槛外人。以经营进口颜料生意起家,自1924年起涉足电影业,开办电影公司。无论是独资、合股经营、或是投资帮衬,吴性栽主持或参与的电影公司多达十一家,这其中包含了大名鼎鼎的“联华”及“文华”。

许多中国早期电影神品,比如左翼电影《渔光曲》《神女》《狼山喋血记》,比如梅兰芳主演的中国第一部彩色电影《生死恨》,比如费穆的《小城之春》以及桑弧与张爱玲合作的《不了情》,比如喜剧电影传奇《假凤虚凰》,不胜枚举,皆诞生于吴性栽经营或投资的片厂。这些影史上的经典之作,再加上背后的创作者,可称得上早期中国电影的半壁江山了。从中可见吴性栽在影界不凡的影响力与凝聚力。

吴性栽自幼喜爱京剧。小学时代他在上海交大附小寄宿读书,校规甚严,如果私出校门,记大过一次,三次大过就会被开除。有一次正赶上“三小同台”(杨小楼、谭小培、尚小云),此等梨园盛事,小戏痴自是按捺不住,便提心吊胆地冒着风险,悄悄离校,只为一饱眼福。

几十年后吴性栽撰写《京剧见闻录》,回忆了这一儿时趣事。不仅是爱好,吴性栽也是戏曲鉴赏的行家。就当世两种不同的演出流派,他曾如此议论:“所谓京朝派只是为了士大夫阶层而存在, 他们演技力求洗练、蕴藉, 格律严而流于抽象, 所谓‘笑不露齿, 行不露趾’, 就和士大夫阶级的道德要求相一致。海派, 这是属于新兴的市民阶级的艺术, 夸张、过火、趋重写实, 格律范围不住的创造发展, 在嘲谑哄笑中针世砭俗。”(《京剧见闻录》第6页)

这一番话得见吴性栽鉴赏眼界开阔,眼光锐利,既能懂得文人艺术形式的雅处,亦能理解市民俗乐中的淋漓活力与嬉笑怒骂的精神。在吴性栽眼里,做艺术居次要,做人为首要,因此他说:“以人为经,以戏为纬,只因戏以人传”。有这样的见识,可见吴性栽不仅仅是一个商人,他的修养使得他能够与当时的文人艺客深入交流。吴祖光曾评价他投身影业不为逐利,完全是出于对戏剧与电影的热爱。在他从事影业的盛期,麾下能够笼络大批先进的知识分子、艺术家,也是不无根由的。

以时间为序,吴性栽的影业生涯大致分为三个阶段。其一,草创期,以百合影业公司的创立为标识,时间上约从1924年至1930年。其二,并入罗明佑主导的联华影业公司,负责联华二厂,直至1936年罗明佑退出联华。其三,接管联华,直至1938年联华解散。孤岛时期仍积极支持影业,创立了数家公司。1946年独资成立“文华影业公司”,直至1948年侨居香港。

最初的“百合”

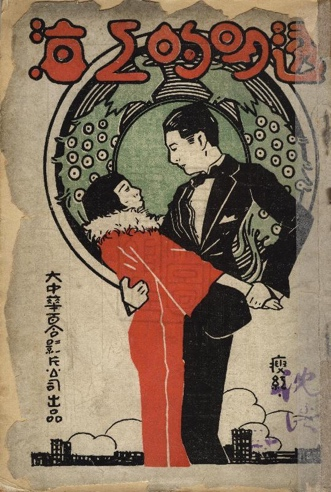

出于对于艺术的热爱,吴性栽广交艺文界的朋友,朱瘦菊是其中举足轻重的一位。朱瘦菊是“鸳鸯蝴蝶派”作家,也是中国电影的弄潮儿,当时已在其发起的上海影戏公司从事电影创作多年。吴性栽与他一拍即合,于1924年春共同创办了百合影业公司,主要拍摄“鸳鸯蝴蝶”风格的电影,如《采茶女》《前情》《苦学生》《孝女复仇记》等等。吴性栽初涉影事,主要负责财务支持,朱瘦菊则任经理,负责具体的影片制作。

很快,“百合”迎来了转折,与大中华影业公司合并。后者带来了崇尚“欧化”风格的创作团队,以及吴性栽日后最重要的合作伙伴陆洁。公司规模扩大,影片的创作开始多元化,既有承接自东方美学的鸳蝴派、也有陆洁等人主导的欧化影片、古装武侠片、伦理片等等。

“联华”时期

1930年8月,“华北影院大王”罗明佑牵头,联合多家电影公司,以期形成一个集制片、发行、放映、印刷业于一身的电影产业“联华”,与“明星”“天一”相比肩。吴性栽的“大中华百合”在这个契机下并入联华,称为“联华第二制片场”(共七个场,之后改组为四个,并更名为厂)。

联华学习了好莱坞制片管理体系,各厂有独立制片权以及创作自由。吴性栽与陆洁主导的联华二厂,其宽松的创作气氛吸引了大量创作人才,有原大中华百合的史东山、杨小仲、王次龙,原明星影片公司蔡楚生,原民新影片公司的孙瑜、吴村、欧阳予倩、沈浮、贺孟斧、谭友六、郑基铎等导演,还有余省三、周克、周达明等摄影师,以及孙师毅、聂耳等编剧、编曲。

联华成立之初,以“提倡艺术、宣扬文化、启发民智、挽救影业”为制片方针,掀起“国片复兴运动”。上述诸君则是这场运动的中坚。《都会的早晨》《渔光曲》《迷途的羔羊》《小玩意》《大路》《共赴国难》《狼山喋血记》等等都是联华出品的电影经典。

“文华”盛状

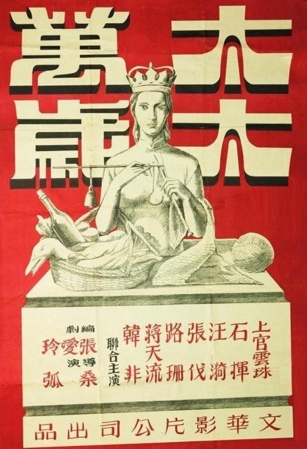

经历了联华由盛至衰,曲终人散,以及沪上“孤岛”时期之后,吴性栽于1946年独资创办了文华影业公司,开始孕育他电影产业的“托拉斯”之梦。

文华的创作者可谓群星荟萃,呈现出人文盛景——来自电影界的主创有李萍倩、桑弧、费穆、金山、黄佐临、黄绍芬、石挥、李丽华等,来自于新剧界的有佐临及其“苦干”剧团、洪漠等,来自于文学戏剧界的有张爱玲、曹禺、柯灵、陈西禾等等。这一众卓越人物创造了战后以上海为代表的中国电影美学的高峰,影片《不了情》《假凤虚凰》《太太万岁》《夜店》《小城之春》《哀乐中年》《表》《我这一辈子》《腐蚀》《姊姊妹妹站起来》《关连长》《生死恨》等等便是见证。这一系列海派电影的代表佳作,均出自文华的名下。

吴性栽写作《京剧见闻录》时署下笔名“槛外人”,意思是,虽然不从事艺术,但仍甘于观赏、品评的自由。以槛外人自居,反映了吴性栽一部分性格,他行事低调,从不张扬自己,一生叱咤影界,策划、主持了数十部电影,却从未在影片中留下自己的名字,永远隐居幕后。这样一位“槛外人”,书写了贯穿早期电影发展历程的影业大观。

来源:中国电影资料馆多媒体部 结庐

编辑/韩世容