★ 古代中国不但是一个陆地国家,也是一个海洋国家。

本书以宏阔的海洋史视角,深入考察古代中国与印度洋世界交往的重要细节。在一艘艘浮出水面的沉船、一件件跨越海洋的物品中,在一幕幕海上往事、一段段海上流言里,探索属于中国的大航海时代,讲述古代中国失去印度洋的因缘与真相。

★跨越东海与南海,我们为何要关注印度洋?

在构建“海洋中国”的时代氛围中,本书跨越备受瞩目的东海、南海,将叙述重心放到印度洋上,探寻从两汉至明清两千余年,中国与印度洋世界密切交往的传奇历史。印度洋是古代中国所能达到的最远航程、“海上丝绸之路”的重要目的地;也是当代中国能源及航道安全的重大关切、“一带一路”合作倡议的关键节点。我们不能漠视印度洋,更不能“遗弃”印度洋。

★ “新清史”强调古代中国的内亚性,即草原和马;本书则描绘了古代中国的海洋性,即大海与船。

长久以来,中国的历史都被表述为大陆的历史。一个拥有300万平方公里海洋国土、1.8万公里海岸线、2000年海洋交流史的海洋大国,为何在近代百年中陷入海洋的沉寂?本书汇集真实不虚的海洋事物、变幻莫测的海上传奇,透过历史的维度,重述“海洋中国”叙事。

★ 海洋中国,人文荟萃。以船、物、事、人四重视角,讲述古代中国两千年来被尘封的海洋史记忆。

①跨越海洋史的三艘古船:泉州一号、黑石号、南海Ⅰ号;

②连接古代中国与海洋世界的宝物:龙涎香、海贝、椰子,珊瑚……

③贯通古今的海上往事与传奇:熟悉又陌生的马尔代夫,来自东方的神奇鸬鹚,南海观世音信仰,传说中的女儿国,港口的爱情,郑和第七次下西洋,张爱玲未写就的海洋故事……

④扬帆深海的中国人:汉代黄门,东晋法显,唐代义净、杜环、杨良瑶,南宋王元懋,元代汪大渊、亦黑迷失、杨庭璧、杨枢,明代郑和……

★ 历史趣味与人文情怀兼顾,北京大学教授荣新江、李伯重诚挚推荐。

◎ 作者介绍

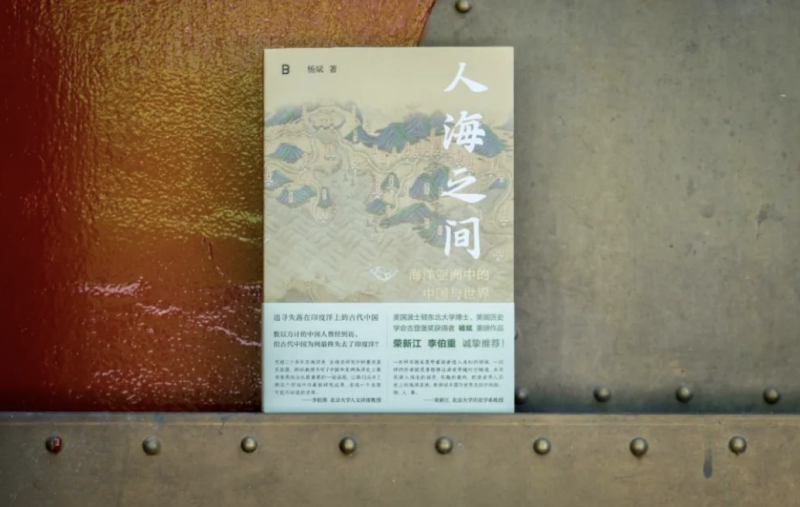

杨斌

美国波士顿东北大学博士,美国历史学会古登堡奖获得者,师从美国历史学会前任主席帕特里克·曼宁。现为香港城市大学中文及历史学系教授,西泠印社社员。

研究方向为中国史、全球史、科技医疗史及海洋史。所著《海贝与贝币:鲜为人知的全球史》获第17届文津图书奖推荐、2012年《新京报》年度图书推荐榜。

◎ 内容简介

1600多年前,法显浮舟从印度洋取经归国;1300多年前,义净成为第一位经海路完成中国-印度航程有名有姓的中国人;八九百年前,中国制造的海舶在广袤的印度洋上驰骋,中国的技术在东南亚和印度洋扎根。与此同时,“海底磁山”、“美人鱼”以及“人参果”的故事也辗转从西向东流传到中国,演化为中国的文化传统。

这一切,正是郑和七下西洋的先声。然而,郑和之后,中国海舶再也不出马六甲海峡,中国和印度洋渐行渐远。

数以万计的中国人曾经到访,为什么古代中国最终失去了印度洋?

当代学者通常把古代中国视为陆地国家,而本书展示了中国历史的另一面:古代中国同时也是海洋国家、海洋大国。本书根据文献材料和考古发现,试图构建过去发生但逐渐被时间沉淀、掩盖和湮没的人、物、事。

从海洋的角度来探索古代中国,这是理解近代中国之轨迹的一个独出心裁的切入点。

编辑/韩世容