党的二十届四中全会提出,要发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化。重大革命历史题材是影视剧的创作宝藏,它的使命正在于真实还原革命岁月,揭示历史发展大势,激活爱国主义精神。

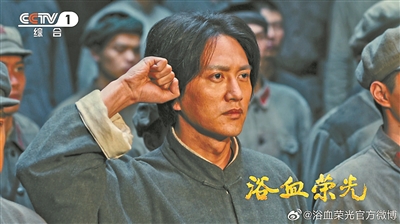

重大革命历史题材剧《浴血荣光》于7月在央视综合频道首播,收视率突破3%,为同期剧集收视第一,创革命历史题材剧收视纪录。该剧后续在其他卫视多轮重播,说明这部作品的革命叙事与精神力量得到观众的广泛认可,在选材立意、创作理念与美学品格等方面都有所突破,以当代视角赋予历史新的生命力。

首度聚焦党的建军思想

《浴血荣光》聚焦1927年至1935年间,中国共产党领导的革命武装从南昌起义到遵义会议的热血奋斗历程。它的独特之处在于首度聚焦党的建军思想,但这也会带来创作难题:建军思想偏于严肃理论,会拍得好看吗?翻看导演陈力曾经的作品,无论是电影《血战湘江》《古田军号》,还是电视剧《海棠依旧》,都体现出导演深厚的史学功底与对红色热土深沉的理解与爱,都能看出她独特的历史视角与厚重磅礴的影像风格。而这一次,她也交出了出色的答卷。

相比以往的同类题材作品,《浴血荣光》聚焦人民军队“如何从无到有,由弱到强”的过程,生动反映人民军队武装夺取政权的艰难历程,体现出以毛泽东、朱德、周恩来、陈毅等为代表的中国共产党人在血与火的考验中坚守信仰、开拓新路的政治智慧。

作品有三条线索:一条是毛泽东同志创建中国工农革命军的建设发展过程;一条是南昌起义的国民革命军如何突破重围最终在井冈山会师;还有一条,是以国民党蒋介石为首的国民党军阀之间的勾兑与斗争。在这种交叉对比中,我们能更清晰地看到,中国共产党为何建军,建军又为何。

我印象最深的是毛泽东同志在永新县主持三湾改编的精彩戏份,当部队经历了秋收起义失利陷入低谷,余洒度等人不仅不好好总结经验,反而要趁机夺权。在此关键时刻,是毛泽东同志在会场面对广大官兵有理有据地说明了党的领导对于部队建设的重要意义,正如剧中的小士兵所言,“有了党组织,我们就有了方向”。而此前,余洒度等人不重视党的组织建设,导致军队纪律涣散,军官随意打骂士兵,完全是旧军阀作风;而毛泽东同志提出把党组织建在连队上,才让整个部队如获新生,焕发出勃勃生机。整部剧在这一时刻也似乎散发出光亮,点明为何三湾改编会被称为“标志着毛泽东建设人民军队思想开始形成”的重要历史节点。

反观蒋介石为首的国民党一方,他为了实现军事独裁背叛了孙中山先生“天下为公”的革命理想,与汪精卫、唐生智等军阀混战;不惜与原配妻子离婚,转身与宋美龄完成政治联姻,完全是出于个人利益考虑。

中国共产党之所以建军,是为了解放中国穷苦百姓,为了穷人不再受辱,为了无立锥之地的农民耕者有其田,这也是为什么从湖南安源、江西井冈山,再到福建长汀,当地百姓会积极报名参军,会赶十里夜路上山为红军送棉花、做棉被,并心甘情愿在家照顾受伤的士兵。正如剧中月妹的歌词所唱“战场杀敌换新服,针针线线锁恩情”,这是军民鱼水情的生动体现。

人民军队虽然经历了牺牲与失败,但依然能在艰苦的环境中生存下来并发展壮大,就是因为它是为了人民的利益,所以获得了人民的拥护。这部电视剧讲述的正是“江山就是人民,人民就是江山”这一朴素道理,创作者以历史唯物史观探究了人民军队胜利的必然性。

家国同构叙事展现人性温度

所谓“浴血荣光”,在于筚路蓝缕、披荆斩棘的艰难,浴血是在血与火的淬炼中净化、升华,在理想与信仰中铸就军魂。这段历史虽然已经被影视剧多次表现,但《浴血荣光》并没带给我枯燥之感,反而产生了一路追剧的冲动。其原因在于编导将革命领袖、将领、普通士兵,都还原成了有血有肉的人,通过具体的人的命运际遇,让历史人物和事件可被深深感知。

剧集的一个重要艺术特色,在于用家国同构的叙事展现出人性温度,将毛泽东、朱德、徐特立等领袖置于家庭叙事中。毛泽东同志一家为革命事业做出重要贡献,可谓满门忠烈。剧中对毛泽东的塑造,在展现他如何从一名书生成长为革命领袖的同时,也还原了他作为丈夫、父亲、兄长的真挚情感。他出生入死为革命,也会记得为杨开慧和三个孩子买上他们爱吃的点心和拨浪鼓。杨开慧对他说:“你去哪儿,我们就去哪儿,或者你不方便,你让我们去哪儿,我们就去哪儿。”没有激昂的口号,没有空洞的说辞,这份坚贞的情感通过质朴的语言表达出来,却是那么感人。

该剧还第一次展现了毛泽东同志与兄弟姐妹之间的深情。在毛泽覃来汇报工作时,毛泽东会贴心地拿出馒头让饥肠辘辘的弟弟吃口热乎的,长兄的爱护之情溢于言表;当堂妹毛泽建被反动军阀逮捕、身陷囹圄时,他在梦中还在担心堂妹的安危。剧集将毛泽东的领袖成长之路与家庭温情叙事相结合,让人物显得更为立体生动。

主创还虚构了福建长汀的林育才这个裁缝家庭。林裁缝一家出身贫苦,原本过着食不果腹、居无定所的逃亡生活,直至共产党来了,他们在共产党的帮助下开起了一家裁缝铺,过起了靠手艺吃饭的生活。林家四个儿子——有国、有家、有田、有书,寓意“诗书传家”“有国才有家”的朴素愿望,四位热血男儿后来在炮火中成长,也折射出红军力量由弱到强的过程。林裁缝一家,是主创在闽西调研数月,从众多历史人物中梳理提炼出来的人物,具有扎实的原型基础,所以这一家人才“立得住”。而剧中通过林家几兄弟的家书,侧面交代了当时重要的战争经过,则让叙事视角更加丰富、更具温度,他们是当时无数无名英雄的象征。

影像美学深度参与叙事

在《浴血荣光》中,陈力导演延续了其真实厚重、沉郁激越的影像风格,让影像深度参与叙事,剧集对于不同的场景叙事采用了不同的影像风格。南昌起义、三坝河阻击战、井冈山丛林游击战等战斗大场面,炮火纷飞、震撼人心;而与家庭相关的影像则趋向温暖动人。

相比于以往表现毛泽东同志革命故事的作品,此次《浴血荣光》在如何表现建军过程的影像上下了很大功夫。导演陈力做了精心设计,她让影像不仅还原历史,还富有更为深刻的寓意。比如,毛泽东在湖南发动秋收起义前,前往萍乡安源煤矿的兵工厂,和工农兄弟一起锻造镰刀与斧头等武器,他在画面的黄金分割点慷慨演说,钢铁熔炉里火红的光芒照射在他身上,充满油画般的力量感和造型感,也寓意着人民军队就诞生于工农中。

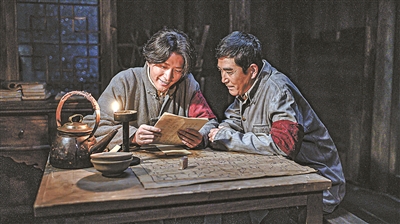

剧作第一次还原了毛泽东如何确定中国工农红军的旗帜,当何长工拿着设计好的中国工农红军的旗帜来到毛泽东住所,此时全屋只有一盏昏黄的煤油灯,整面红色军旗铺展在桌子中央,成为视觉中心,画面显得肃穆、庄重。只见毛泽东沉思片刻,将旗帜中的斧头略作修改,可谓画龙点睛。在紧张的战争前,这一段相对安静的画面,宛如暴风雨前的平静,亦点出了“革命需要旗帜引领”。

关于家的影像则充满温情,在表现毛泽东与杨开慧的家庭生活情境时,导演大多采用的是暖色调。比如,在橘黄色的灯光下,杨开慧边做针线活,边照看摇篮里熟睡的孩子,安宁温馨;毛泽东回忆起驮着孩子笑着奔跑,采用了泛黄的影像,充满柔情。这些家的影像与战争的惨烈场景,形成强烈对比,增强了戏剧张力,让人揪心感慨。反观蒋介石与宋美龄的结婚影像,采用的是一种冷色调,寓意着政治联姻的本质。

《浴血荣光》以历史主动精神,生动描绘了中国共产党领导的革命武装在初创时期面临极端艰险时,如何从绝境中奋起,并最终实现伟大转折的光辉历程。剧集深入挖掘党的建军路线背后所蕴含的崇高使命与人民立场,是史与诗的交响,也是一部鲜活的历史教科书。

文/胡祥

编辑/刘忠禹