《踏春图》 于德鹏 2023-2024年

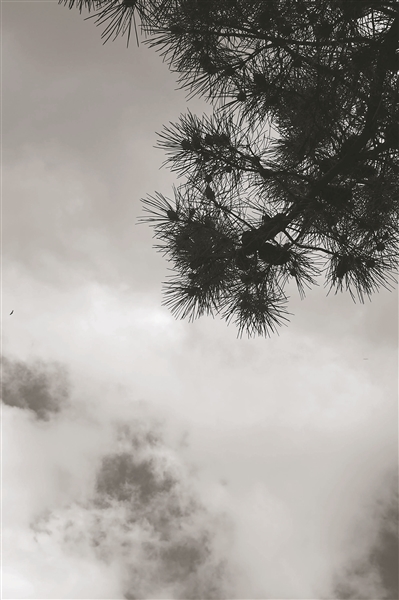

《观山图》 于德鹏 2021年

《怀旧7》 于德鹏 2019-2022年

《怀旧9》 于德鹏 2019-2022年

展览:出山

地点:三影堂摄影艺术中心

三影堂摄影艺术中心本月举办的于德鹏个展“出山”,囊括了艺术家自2019年起拍摄于西班牙马德里的多幅摄影作品及部分影像装置,异国他乡的风景与植根于内心的中国传统山水精神,串联起众多与他的记忆、生命体验紧密相连的时刻。

乡愁与寂寥是贯穿整个展览的主题,艺术家在疾病、隐居的经历中,持续与过去和未来、内心和外部世界对话,以他自己的目光为透镜,折射山水与街头风景。

展览名称“出山”不仅代指在作品中出现的山峦,也是对热爱武侠小说的艺术家在沉寂后重新活跃的比喻。艺术家自述这一场大病几乎将他带离这个世界,而从病中归来的他对于自己的生命、整个世界产生了不同于过往的感受。

展览中,艺术家的镜头往往指向孤独与隐匿。黑白照片隐去了色彩给画面带来的声响,营造出冷峻的质感。《诗人》画面中的主人公手捧诗集,在空旷的广场中朗诵诗句。艺术家讲述,在朗诵完结时诗集便会被投入面前的火盆,随风消逝。

对无常与时间性的思考同样也体现在与展览同名的系列作品《出山》中,这些拍摄于西班牙马德里一座疗养院后山的黑白照片,大多呈现了山间小路的宁静寂寥,与此同时,艺术家也热衷于记录他在沿途偶遇的人以及动物。这些人、动物或隐去面孔背对着艺术家踽踽前行,或与艺术家茫然地四目相对,仿佛相遇只是时间的一个切片,而山与风景却是静默着的永恒。

中国传统山水画中常见的主题,如雾、山石、松柏分布在整个展览中,或单独组成诗意的画面,或与带有明显欧洲风格的建筑场景穿插呈现,“乡愁”如同雾气一般弥漫在艺术家记忆中的各个角落,跟随他在地球的另一边生活。

艺术家自幼学习中国传统绘画,这一审美经验贯穿了他的创作,而先锋音乐人、电影创作者等多重身份与异国旅居的背景,也使得他有着丰富而开放的灵感来源。《天圆地方》为多通道装置作品,呈现于展览的末尾。整个短片分为“行者”“侠客喂马”“杀无影”三幕,不断变化的剪辑方法、快速闪动的红色滤镜与带有中国传统色彩的音乐将气氛从清寂逐渐推向危机四伏,暗示着一场侠客间打斗的发生。侠客的身影、打斗的场面从未在影像中出现,甚至拍摄地点也远离着“武侠”“江湖”文化诞生的土壤,但观者仍然可以从“意”而非“形”中获取类似于阅读了一部微型武侠小说的体验。

在《古木望天》《观山图》《雾》等作品中,观者被雾气、松石等视觉元素刻意引导,产生众多中国艺术史上的母题与意象之联想,然而实际拍摄地点位于近万公里之外的马德里这一事实,给这些作品蒙上了更多出乎意料的色彩,这种错位让观者不禁思考文化与记忆以何种形式在个体的经历与创作中体现。

在同样拍摄于西班牙马德里的视频作品《瀑布》中,艺术家将视角放大,着重呈现溪涧,并通过后期在黑白图像上添加仿古效果,以模仿中国传统绢本山水画的质感。左下角的题字“侠客清隐”,采用了常见的宋体字,更加暗示了古今之间的对话与传统在当下的实践。来自过往的精神、记忆穿越了空间与时间的限制,自文化中而来,通过艺术家之眼,寓居于图像之中,将其转变为承载这种记忆与精神的载体。

艺术家不断对被摄物进行选择的过程也不禁让观者思考,过往的视觉经验在多大程度上塑造了我们可联想到的事物,以及对“理所应当”的假想,再度引发摄影与绝对客观、记录真实这些概念之间关系的思考。这种视觉图像、视觉经验与真实地点的断裂造成了层叠的幻象,让观者不断产生追问与质疑。

“外师造化,中得心源”,外在的山水通过艺术家的心落于纸上,最终成为山水画卷。这种实践与艺术家的山水影像创作相呼应,微妙地强调了山水画之内核——山水并非只是对客观风景的摹写,更是内心的映射,精神的家园。

记忆与生命经验仿佛是一层无法被消弭的雾气,笼罩在生命的阡陌街巷。隐居后的艺术家带着这些影像走过了地理上的山川,也如侠客一般“出山”,带着隐居期间臻于凝练深邃、来自于人生经历与文化传统的表达,再度向自我和外部世界投去探索的目光。(溢然)

供图/三影堂摄影艺术中心

编辑/张丽