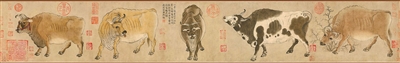

《五牛图》卷(局部) 韩滉 唐 图源/故宫博物院

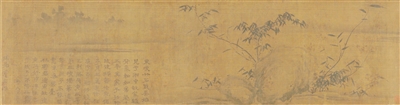

《潇湘竹石图》 苏轼 宋 图源/中国美术馆

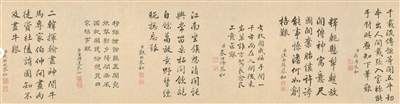

《五牛图》卷(局部) 以“艰”结尾的跋文

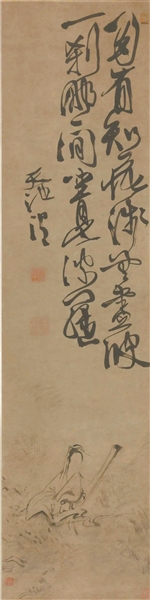

《渡海观音图》 徐渭 明 图源/宁波天一阁博物院

《莲舟观音图》 徐渭 明 图源/中国美术馆

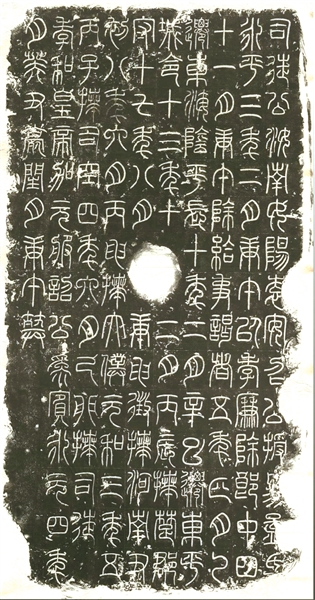

袁安碑拓片 东汉 图源/河南博物院

菱花形鸟兽纹铜镜 唐 图源/新乡市博物馆

金秋十月,北京的艺术展异彩纷呈。故宫博物院展出了北宋张择端的绢本设淡色《清明上河图》卷、唐代韩滉的纸本设色《五牛图》卷、东晋书法家王珣的《伯远帖》;北京画院美术馆展出明代徐渭、明末清初八大山人、晚清民国吴昌硕和近代齐白石的多幅作品;中国美术馆展出北宋苏轼的绢本水墨画《潇湘竹石图》和徐渭的纸本水墨《莲舟观音图》……当这些伟大的艺术作品扑面而来,而我们又无法一一亲眼目睹时,该如何“望梅止渴”?或许,虚实相生、镜中乾坤的虚拟与现实造景,可以抚慰我们渴望艺术的心。

艺术的核心特征是虚实相生

中国画从表现技法上来说,分工笔画、写意画,以及兼工带写;从题材上来说,分人物画、山水画、花鸟画,以及界画;从风格上来说,分成了院体画、唐代王维开创的文人画,以及各种地域特色的画派;从材质上来说,又分成了绢本、纸本和壁画。在中国美术馆“贵在意·致敬经典——全国写意美术作品展”中,我们还能看到水墨抽象作品。抽象艺术是20世纪兴起的一种艺术形式,旨在摆脱对客观存在事物的依赖,从而呈现永不消逝的意境。

这些分类其实已经向我们透露出作品的基因,映射出艺术作品的时代特征。比如,看到绢本作品,我们脑海里浮现的是高度发达的手工业和画家的身份——张择端、范宽、郭熙和李唐是宫廷画家,他们的作品严谨、富有政治抱负,作品多为绢本。看到文人画,看的是笔墨情趣和寄兴托志。看到写意画,尤其是大写意画作品时,我们看的是虚实相生的思考,以及表现形式的突破。21世纪的科技赋能和人们超越地域文化的眼光,相生出的虚境更加无垠。这也许就是中国美术馆和北京画院在各自的展览中强调了“写意”二字的用意。

虚实相生源于古典美学中的虚实辨证思想,指通过实景(客观存在)与虚境(主观想象)的相互触发与转化所构建的画面意境。宗白华在《美学散步》(2015)中提出艺术境界的核心特征是“化实景而为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化”。需要指出的是,进入到21世纪,在水墨抽象作品中,我们眼前看到的画面也都未必是客观存在了,它可能是一种意识,一种“先验”。

《五牛图》借牛说话

韩滉的《五牛图》卷可以说是虚实相生的经典之作,它是现存最古老的纸本设色中国画。不同于宫廷画家精湛的绘画能力,文人画显著的特点在于画面上虚实相生中的象征意义——这种意义往往需要通过阅读题跋才能获得,而不仅仅是看画家画了什么。

韩滉是唐代贵胄,官至金紫光禄大夫、左仆射同平章事,德宗(李适)朝历任宰相、浙东西两道节度使,封晋国公。元代画家、书法家赵孟頫写下的跋文中,认为画面暗含“陶弘景画二牛”的象征意义,而乾隆皇帝则认为那是赵孟頫的想象。从画面左起第二头牛的刻画上,乾隆联想到“丙吉问牛”和“穑事艰”。有学者指出,韩滉崇尚儒家思想并且读过《易经》《春秋》,因此认为五头牛可能代表五德、五福和大地。

卷首有乾隆御题“兴托春犁”,引首章为“春耦斋”三字朱文方印。在《紫禁城》2015年第9期《韩滉〈五牛图〉进入清宫与春耦斋命名》一文指出,《五牛图》“成为了国家重要农业典礼的一个附属物,而通过这个‘礼器’,皇帝得到陶冶……”当一件艺术作品成为了礼器,那是何等光荣。

画面上的五头牛姿态各异。元代进士孔克表看过作品后在跋文中将它们形容为:“有歩(同步)者,齕(hǔ)者,纵跱(zhì)而鸣者,顾而舚(tiàn)者翘首而驰者,其天机之妙,宛若见之于东皋西垄间。”大意是:(这群牛)或行走,或咀嚼,或伫立鸣叫,或回头吐舌,或抬头疾行的形态,神态自然,就如同在田野中看到的牛一样。

在故宫博物院官网可以看到《五牛图》卷的完整高清图片,构图采用“列绘”式,在一个平面上展现五头牛的形态。通过牛四条腿的位置,我们可以判断出牛是站立还是行走状态。对第一头牛的刻画尤为精彩:后腿蹬地的姿态展现出它蹭痒的力度;前腿之间打开的幅度可以让我们想象出它与荆棘接触的面积之大。梵高在《星空》中用螺旋向上的笔触?表现内心的风云,那么在《五牛图》中,牛背上连绵不断的小曲线,则更像是在模拟从大自然观察到的风景,比如花瓣、水波和山峦。这种自然之意,让人看到韩滉对牛由衷的喜爱之情。

作品上无作者款印,这让人想到韩滉对绘画一事的态度。《旧唐书》记载韩滉“尤工书,兼善丹青,以绘事非急务,自晦其能”,说他作为书法家,也擅长绘画,但觉得绘画不是什么要紧的事情。如此看来,韩滉不过是通过画五头牛,以表达对牛的致敬和喜爱。韩滉担任宰相时曾下令禁止宰牛,鼓励畜养。有学者据此认为《五牛图》正是创作于这个时期。文中“自晦”二字,或许我们可以理解成不需要让人知道自己有绘画才能。

画卷本幅及尾纸上有一众名家的跋文。乾隆的题跋之一出现在第三和四头牛之间:“一牛络首四牛闲,弘景高情想象间;舐龁钜惟夸曲肖,要因问喘识民艰。”这首七言绝句的第一句,道明了乾隆眼里那没有络头的前四头牛都是闲着的。这似乎符合了普朗特定律,换成现在的语言来说就是20%的人在认真工作,80%的人在摸鱼。第二句指出赵孟頫将《五牛图》暗合《双牛图》的象征意义是想象。不过这是乾隆个人视角的判断,也不能说赵孟頫的理解没有根据,映射出的是他作为南宋皇室后裔,在元朝屡次征召中被迫出仕的内心。诗的最后一句则是借《汉书·魏相丙吉传》的“丙吉问牛”这一典故来展示自己关心民间疾苦。

赵孟頫在跋文中写道:“右唐韩晋公五牛图,神气磊落,希世名笔也。昔梁武欲用陶弘景,画二牛,一以金络首,一自放于水草之际,梁武叹其高致,不复强之,此图殆写其意云。子昂重题。”在跋文中,我们看到“梁武欲用陶弘景”几个字。在中华书局出版的全本全注全译丛书《历代名画记》(2023)中,对陶弘景(456-536年)的介绍里记录了这件事情:“武帝尝欲征用,隐居,画二牛,一以金笼头牵之,一则逶迤就水草。梁武帝知其意,不以官爵逼之。朝廷有事,多询之,号‘山中宰相’。”赵孟頫留下三个跋文,通过第三个跋文中的“此图仆旧藏”,我们知道他曾收藏过《五牛图》。

前文提到的乾隆的包含“丙吉问牛”典故的题文之后,诸臣续跋皆押“艰”字作为结尾,这正是附和乾隆由“丙吉问牛”引出的“穑事艰”。在原典故中,丞相丙吉外出考察民情,见人斗殴没有制止,看到路边的牛步履蹒跚,喘着粗气,反而亲自去问缘由。有人指责他重视畜生不重人,丙吉解释说牛的异常,是节气失调,担心农事因此受到影响。从此“问牛”就表示心系农事关心民生。乾隆对《五牛图》的喜爱,宣扬了他理想的“游艺余闲,时时不忘民本”的圣君形象。

从皇帝到大画家再到各路名家,由《五牛图》虚实相生引发的象征意义,让当代观众感受到中国艺术茁壮的生命力。

大写意带出的情感杂糅

绘画发展到明清时期,更强调创新和摹古,这使得“虚实相生”更加直接。

中国美术馆展出的明代徐渭作《莲舟观音图》中,直接表现了虚境的存在。其实这幅画更像是一幅书法作品——草书风格题字占据画面主要位置:“幻有知花,涉无尽波;一刹那间,坐见波罗。天池渭”。

徐渭自号“天池山人”。这幅作品从气势看,给人一种醍醐灌顶的感觉。徐渭并没有按照程式化装束和规范刻画观音宝相,但从女子饱满的面部,能看出一种佛性。除了《莲舟观音图》,徐渭还有《渡海观音图》,题文写道:“海大鱼,观音居。波涛拍空身容与。童子不来蟹公俱,付人供养福有余。田水月”。画面上观音双手拢袖,脚踏鲤鱼渡江。传统的渡海观音图中与观音在一起的是善财童子,徐渭用蟹来代替。但在画面上,并没有找到蟹。蟹,也被称为“无肠公子”。无肠是“无偿”还是没有忧愁?善财童子是招财还是追求真理?看似荒诞,但仔细想想其中寓意百转千回。

说到徐渭的艺术,在一篇题为《论“骨秀” 从徐渭陈淳的画谈起》的文中,作者陈传席强调了这样的一个论点:“质粗而文细,形式的‘质粗’,也必须有内在的‘文细’才能称为艺术。”作者将“文细”等同于“骨秀”,一种无法定义实则存在的气质和精神。说白了,就是要言之有物。如果我们用这句话去理解徐渭的大写意, “文细”是他艺术的穿透能量。比如观音从容的姿态与波涛汹涌的并置所产生出的联想。

北京画院美术馆“三家门下转轮来——齐白石与徐渭、八大山人、吴昌硕”展览中,展出了徐渭《行书观潮诗》七言诗:“吴馆观涛百不违,卅年闭户一全非。念为发难枚乘老,听说风波柳毅归。龛赭夹流惊箭筈,鸬鹚逥艇晒渔衣。孝娥不减行人恨,并作鸱夷怒色飞。枳儿观潮三江夜归四首之一,濑仙老身。”诗中用到了枚乘、柳毅、孝娥和鸱夷(吴王夫差以鸱夷革包裹伍子胥尸体投入江中)的典故,虚实相生,让我们看到的是奇幻思绪的旅程。

这首诗是观钱塘潮后的诗句,其中有徐渭的愿望——归隐之心,惊涛骇浪与鸬鹚悠然自得的对比,最后写出的是悲愤之情。用大写意表现平静的观音宝像和诗中的奇幻,对于热爱艺术的人来说,是质粗与骨秀的对比,更是徐渭内心杂糅情感的写照。

“文细”的代表人物还有八大山人。八大山人是明末清初画家,论其“文细”,需要提到他的两幅书法作品:朱耷草书五言纸本诗轴和朱耷行书题画诗轴。首都博物馆曾经在2014年展出过这两幅作品。诗文分别为:“客自短长亭,愿画凫与鹤。老夫时患胛,鹤势打得着。”“深树云来鸟不知,知来缘想景当时,小臣善谑宗何处,庄子图南近在兹。”

第一首诗,内容指向白居易的诗意;第二首中的“庄子图南”出自《庄子·逍遥游》:远程发轫,培风图南。大意是:远大的前程刚刚开始,凭借着风的力量去飞向南方。??庄子的文章想象奇绝,意出尘外。在这种思路下的绘画,任何解读都有局限性,就像上文提到的对牛的解释。用心体会恐怕是观看作品时最好的方式。目前在北京画院的展览中正在展出徐渭作《杂花图》《竹石水仙图》和八大山人作《双鹊大石图》《椿鹿图》等作品,观者可前往亲自鉴证“骨秀”。

中国美术馆“墨韵文脉——河南汉唐艺术珍品展”中,介绍袁安碑(东汉)拓片时写道:“章法严整,虚实相生……尽管有界格,但因结字的穿插、避让,用笔的粗细变化,在平整章法中形成虚实对比,使行气生动而贯通。”这个虚实相生的解释同样可以用在观看徐渭和八大山人的书法作品中。

镜中乾坤 虚拟与现实造景

人们络绎不绝地去各大美术馆、博物馆观赏中国古代绘画珍品,很大程度上是因为被作品携带的气息所吸引,从而产生强烈的好奇,正应了那句“百闻不如一见”。除了绘画作品,最能体现这一特点的还有铜镜。

铜镜,外实而内虚,为人们提供静穆关照的想象空间,更是从物质通向精神的载体。它营造的空间中蕴含虚实相生的具体内容和至深情感。白居易《感镜》中写道:“美人与我别,留镜在匣中。自从花颜去,秋水无芙蓉。经年不开匣,红埃覆青铜。今朝一拂拭,自照憔悴容。照罢重惆怅,背有双盘龙”。镜背面的双盘龙,都能加重诗人的惆怅,与“感时花溅泪”产生了同调。

“墨韵文脉——河南汉唐艺术珍品展”展出的铜镜共十一枚,包括尚文双龙对峙镜、日光连弧纹铜镜、神兽博局纹铜镜、双鸾衔绶纹铜镜、双鸾奔马纹铜镜、瑞兽葡萄纹铜镜、海兽葡萄纹方镜、鸟兽葡萄纹铜镜、菱形雀绕花枝、菱花形鸟兽纹和菱形双鹊衔绶鸳鸯。这些名字本身,都可以为我们插上想象的翅膀。如“龙飙去去无消息,孪镜朝朝减容颜”。唐代诗人喜欢赞美葡萄,在铜镜中有葡萄纹镜可证,在咏物与言志诗《葡萄》中有“晓悬愁欲坠,露摘爱先尝”。此时,珍品让我们想起了久违的意境,这同样是虚实相生。

展出中的菱花形铜镜是铸造匠人的想象空间——白天铸造,夜晚冷萃,深夜,盛开的菱花见证了铜镜从模型到正衣冠工具的这个过程。匠人将大自然中菱花与光可鉴人的湖面,移植到了人的手中,镜子所照见的,被赋予了菱花的“花环”:明亮洁白。

洛阳素有“天下之中”的美誉。唐高宗显庆二年(657年)将其置为依附于长安的东都;光宅元年(684年),武则天将东都改称为“神都”,从此洛阳就成为独立于长安的政治中心,吸引了大量的文人和官员。观看来自古代洛阳地区的铜镜,就如同看到了汉唐人的音容笑貌。

人们用“虚实相生”对艺术进行深入理解,这归根到底是对生活意义的探索和升华。美国作家罗伯特·波西格(1928-2017)认为,老子的“道”就是他无法用文字表达的“良质”,“良质总是能够消灭主客体之间的距离。”进一步指出中国的“禅”指向另外一脉思考:“不立文字,直指人心。”

每个人都能借用“虚实相生”来丰富自己普通的生活——这正是异彩纷呈的艺术展览给我们带来的启发和意义所在。(姜莉芯)

编辑/张丽