记者手记

采访结束时,梁君健导演说:“希望你有空到蒲公英中学看一看。”

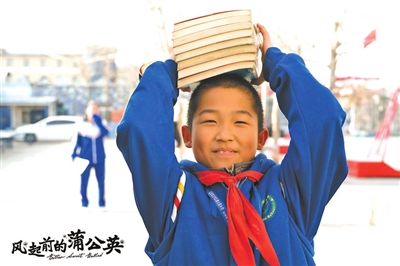

翌日下午,我前往蒲公英中学。蒲公英中学是北京市一所经政府批准的、专门为外来务工人员子女开设的初中,2018年搬至现在的新校区。学校南校门后面,能看到各式各样的鲜花彩绘,是老师与一届届学生们共同绘制的。不论是这个新校区,还是曾经的老校区,都被记录在电影《风起前的蒲公英》之中。

《风起前的蒲公英》是由梁君健执导,联合导演唐韬、刘张铂泷共同完成的纪录片。影片经历了两年的拍摄和四年的剪辑才打磨完成,着重展现了校园搬迁前后,学校、学生以及校合唱团的故事,也讲述着其中的成长与离别。影片入围第17届FIRST青年电影展主竞赛单元,并被北京国际电影节推介为“中国版《放牛班的春天》”,已在全国艺联专线上映。

梁君健导演在讲述幕后故事时不断提醒我,这些合唱团的孩子们有自己处理生活中喜怒哀乐的方式,有自己对于北京这座城市的独特体会,而这些,都会转化为成长的养分。

我就像那一只林中的小鸟/努力挣脱冲向蓝天怀抱

把创作主题确定为“成长”而不是以音乐实现逆袭

北青报:您从什么时候开始关注蒲公英中学?为什么想要拍摄这所学校的合唱团?

梁君健:那是在2017年春天。我的一位师兄在蒲公英中学做志愿者,他向我推荐了这一题材。

他当时说,一些外来务工人员的孩子在小学的时候,根本不知道音乐老师是谁,也不会识谱,但他们来到蒲公英中学之后,通过一两年的训练,就可以唱出很动听的歌,合唱团有几年还参加过专业比赛,据说最好的成绩是得到了全国性比赛的第二名。

我立刻被他的描述吸引了。这会是一个特别励志的故事,我最初的设想是:如果拍摄蒲公英中学合唱团,就可以讲述这些孩子们在北京是如何接受教育的,既可以讨论外来务工子女的教育议题,又可以展现他们通过音乐获得自信、取得成就的过程。

2017年4月,我第一次到蒲公英中学,那里的整体氛围让我感受很深。首先,这所学校开在外来务工人员租住比较集中的地方,非常有烟火气。早上有很多人在等公交车前往地铁站,去城市的各个地方工作,路边的早餐店很热闹。

当时的蒲公英中学,外立面是叶蕾蕾老师带着一届又一届的学生画的壁画,有太阳、蒲公英、各种花草等。虽然当时这个校园的大操场是水泥的,但校园里有很多植物,包括影片里提到的柿子树。学校在每年秋天都会举办柿子节,学生们一起摘柿子,一起观察各种植物,还会对着这些花草树木学习素描和写生。这样的校园氛围以及孩子们的精神状态,都给我一种生机勃勃的感觉。

我认为这是一个很好的选题,既有社会属性,又有孩子们的艺术生活。

但是,开拍没多久,我发现这个合唱团的演唱水平并不像一开始我们所听说的那么好。比如孩子们的声音条件、训练的投入度并没有那么专业,有时候他们的声音在互相“打架”,合唱团的袁小燕老师常常需要花时间去维护课堂秩序。在第一年的拍摄中,他们也并没有接到任何正规比赛的邀约,唯一一次演出就是我们在片头所呈现的——他们受北京一家酒店的邀请,在酒店答谢会上表演两首歌,表演效果较为一般。我们很快意识到,这不会是一个“通过音乐去实现逆袭”的故事。

不过,我们发现,虽然我们所拍摄的故事和音乐专业性及赛事关系不大,但是这些孩子们确实通过音乐以及学校各种各样的活动,在不断成长,在这一过程中,有不同的喜怒哀乐,并且他们愿意去尝试表达。因此一段时间之后,我们决定把创作主题聚集于“成长”,以孩子们的视角看待生活,看他们如何处理生活中的喜怒哀乐、如何理解他们所处的环境。

蒲公英/蒲公英/身体轻/情谊重

聚焦在孩子们离开蒲公英中学之前的时光

北青报:你们的拍摄,比原计划多出了一年,是因为第一年拍摄的素材不够吗?

梁君健:第一年的拍摄没有预想的顺利。一是因为学校推后了搬到新校区的时间,而这是我们希望可以记录的变化。二是因为我们没有拍到特别多连贯性的情节和素材——部分学生们的父母大多希望他们回到老家去参加中考,能够考到好一些的高中,所以孩子们基本在初二或初三年级就会离开蒲公英中学。有些孩子在合唱团刚学会几首歌,就要离开了。

我们在第一年很努力地拍摄一名叫史甜雨的女孩,她当时是蒲公英中学合唱团的团长。我们慢慢和她熟悉之后,还拍摄了她的家人。她的爸爸是做装修工作的,我们还跟着她爸爸到城市的各处去拍摄他们的工作和家庭生活细节。但是在第一个学期结束之后,史甜雨便转学回淮安准备中考。我们就跟着他们一家人从北京站登上绿皮火车,坐了一夜火车到淮安,还拍摄了她在新学校的生活。那之后,我们还去淮安又拍摄了几次。类似的情况还有很多。我们常常要面对的是,刚和孩子们慢慢熟悉,他们却要离开了。我们能够捕捉到的,往往只是他们生活中很小的一些片段。

所以,在拍摄蒲公英中学合唱团的时候,我们传统的拍摄理念与拍摄习惯无法发挥作用。但是,我们仍旧沉浸在这个选题之中并决定继续拍摄。因为我们越来越能够感受到这些孩子们独有的视角和精神世界,感受到他们伴随着音乐和周围的草木山河一同成长的力量。

最终,我们拍摄了十几个孩子和他们的家庭。在拍摄过程中,我发现这些孩子们的适应能力很强。我们跟着其中的不少人去了他们老家的中学,看到他们很快适应了早上六点起床跑操、学习到晚上九点、一边吃饭一边看书背单词的生活。在某种程度上,这些少年比我们这些大人更能适应环境的突变、找到自己对待这个世界的方式。

在剪辑过程中,我们最终选择了四个孩子作为主角,即张展豪、王路遥、权煜飞、冯小云。影片记录了他们逐渐离开合唱团、离开蒲公英中学的过程。离开,是人生成长的必经之路。

在拍摄中期,我们也做过一种结构上的设想,想要呈现这些孩子从蒲公英中学出发,回到各自的老家去读书生活的样子,甚至想过可以将几条人物线索并行呈现,去讲述更大时空中的人生故事。但后来,我们还是决定聚焦在他们离开之前的状态。

每个人心里一亩一亩田/每个人心里一个一个梦

他们对外面的世界充满了好奇对周围环境有独特的体会

北青报:你们尝试剪辑过其他版本吗?

梁君健:我们在2020年开始剪辑。在800个小时的素材中剪辑,我们大概有过四五个比较成型的版本。有的版本更偏社会性,会着眼于他们的父母,包括他们所处的更大的社会空间;有的版本会涉及更多的孩子;还有的版本更加集中,完整讲述了一两个孩子的人物叙事。现在公映的这一版,是大家都最为满意的剪辑。

北青报:那么,最后的版本为什么选择了这四个孩子作为主角?

梁君健:这四个孩子并不是同时出现在我们视野里的。最早出现的是展豪和煜飞这两个男孩。他们都很独特,两人之间的差异也很大。张展豪比较成熟沉稳,很爱音乐。而权煜飞是班上最矮的男孩,成绩很好,但在合唱团却总是调皮,他还是一个好奇心很强的孩子,什么事情都愿意去尝试,这是他特别吸引我的地方。我记得他当时每到周末,就在胸前挂上爸妈给他的一张蓝色公交卡,到处去玩,也常常一个人去西单的图书大厦看书。他的个儿头不像初一的孩子,还是小学生的感觉,但家长很放心他。后来我发现他是真的对外面的世界充满了好奇心。在蒲公英中学,除了合唱团,他还参加摇滚乐队,参演音乐剧《狮子王》。

我记得特别清楚,那一年的最后一天,权煜飞想坐4号线到颐和园玩,我们就陪着他在颐和园待了一下午。那天冷飕飕的,但他玩得很开心,最后反过来问我们要去哪里。我说想去天安门广场拍摄降旗,因为那是一年的最后一次降旗了。他说太好了,要跟我们一起去。看完降旗,他自己又坐公交车回家了。我觉得他特别朝气蓬勃,那种气质一直在吸引着我。与他相处,我能够感受到,他有着自己与这座城市及周围环境的连接方式,也有着自己的独特体会。这也是我们后来更加坚定地把镜头聚焦在孩子们身上的原因。

路遥是我们在后来的拍摄中才注意到的。她一直都很腼腆。当时她和权煜飞都是初一年级的。在他们的初一快结束的时候,联合导演刘张铂泷有一次说起,袁老师认为王路遥唱得不错,我们才慢慢把镜头对准她。但路遥到了初二的时候,像是变了一个人。她突然开朗了起来,主动举手要当合唱团团长,对音乐越来越感兴趣。不过初二结束之后,路遥就回安徽老家上学了。

小云比路遥还要低一个年级,她在我们拍摄的第二年才入学。她的音色很好,一张嘴就惊艳了大家,是当时合唱团里唱得最好的孩子。

这四个孩子就这样慢慢进入我们的镜头,也是我们能够拍摄到的、生活变化线索比较完整的人物。

北青报:很多观众会好奇现在的他们是什么样子?他们看到这部电影,有什么感受?

梁君健:他们现在都没有从事和音乐相关的专业,有的在上大学,有的已经开始找工作了,但他们仍然喜爱着音乐。

电影制作完成后,我们就请他们观看了,还对他们中的几个人进行了重访,请他们回忆在蒲公英中学的时光。最终这些重访并没有剪进电影中,因为我们希望影片就结束在他们的少年时代的离别,将未来留给观众去想象。

北京欢迎你/有梦想谁都了不起

任何境况最终都会转化为成长的养分

北青报:在影片中,还能看到一些他们与其他人在客观条件上的差异。您是如何看待这种差异的呢?

梁君健:在映后交流时,很多观众也会谈到这个话题。他们都从片中解读出属于自己的社会性思考。但是于我而言,在认真观察这些孩子们之后,我发现他们的想法其实与我们想像的不同。比如他们去往中国网球公开赛,在开幕式上演唱《北京欢迎你》,整个过程里,他们更多是好奇与兴奋。去录音棚录音时,他们也玩得很开心。在不排练的时候,孩子们就在场馆里玩游戏,在地上互相抱着打滚。

在慈善晚宴上,女孩子们看到黄晓明时两眼放光,像粉丝一样跑去合影,非常开心。路遥告诉合唱团的袁老师,说她今天非常自豪,因为是她主动拉住了黄晓明来跟大家合影,她要把这件事告诉所有人。

我认为世界上每个人都有自己必须要面对的境遇,对于这些少年而言,任何境况最后都会转化为他们成长的养分,这都是他们去见识和思考这个世界的过程,这也是少年身上独有的成长的力量。

北青报:在电影里,我看到有一些孩子表达自己还没有去过北京的一些著名景点。他们对北京是否陌生?

梁君健:我不这样认为。或许我们所熟悉的北京对他们而言是陌生的,但反过来看,我们对他们所熟悉的北京也是陌生的。比如他们会和我聊起一些地方,我根本没听说过,他们却可以很清晰地说出路线,告诉我怎么坐车。陌生是相互的,我们每个人对于一个城市都有个性化的体会、多元的感受。在我看来,这些正是值得被记录下来的事情。

北青报:电影还记录了孩子们长大的瞬间,比如刚刚提到的路遥举手当团长,又如权煜飞在参观自然博物馆时乳牙掉了下来……在拍摄时,你们是否察觉到了更多他们成长的时刻?

梁君健:是的。比如权煜飞,虽然他在初一时常常是调皮捣蛋的那个角色,对音乐也没有什么想法,但是到了初二,那个秋天他一入学,合唱团开始排练《北京欢迎你》,我们就发现权煜飞很用心,开始仔细琢磨谱子,聪明的他还真发现了袁老师给大家的谱子中有一个小错误。我们为他感到高兴——这个小男孩开始进入音乐的世界了。

但是,表演完《北京欢迎你》之后,袁老师感到合唱团的男孩子开始变声,没有办法调和。于是她把合唱团变成女子合唱团,所有男生都要离开合唱团。这时,唯独权煜飞请求老师把他留下,哪怕是旁听也好。于是,他又在合唱团待了一段时间。我们发现,有时他会在一旁安静地听女孩们唱歌,有时又会弄出些动静,惹老师生气。我感觉他希望能够留下来,但又不知道如何表达。一路拍摄下来,我们都能够感觉到,他正在长大。

只不过如所有人一样,“长大”往往和离别紧密相关。

注:本版小标题第一行均为片中的歌词

文/北京青年报记者 韩世容

编辑/胡克青