◎杨早(作家)

实话实说,让我给侯磊的《北京繁华录》写序,多少算一件赶鸭子上架的事儿。事关我虽然在北京居住工作了小二十年,也将清末民初北京作为我的研究对象,但缺乏侯磊那种打心底里对北京的深情。就连我儿子,生在北京长在北京,去别的城市,也是各种说北京不好,不管原因为何,这小子是真没体会到北京的好。

但我也特别能理解侯磊对北京的爱,源于所谓“三重门”:文物、文献、文人。综合这三桩,北京确实自称第二,国内也没有别的都市敢说第一。其实侯磊的三重爱,也正好对应着清代一位大“北漂”、《越缦堂日记》的作者李慈铭的说法——他说,京师有三尚可:“书尚可买,花尚可看,戏尚可听。”书是文献,戏的演者与听者都可以算成文人,唯有花尚可看,似乎不是文物可以概括,但其实不然,侯磊书中交代,北京本是一座水乡,小地名里河、湾、池、海、潭、坝不胜枚举。这本来是一座亲近自然、满眼皆绿的城市,现在呢,沙尘暴、雾霾、大风……只有等那带来很多不便的大雪,“一下雪,北京就成了北平”,或许就是因为大雪会带来久违的水汽氤氲。

作为有心理距离的外乡人,我对北京的特色有自己的认知。北京的特色是所有的元素累积而成的,涵盖了《北京繁华录》里的三辑“醉太平”(城市)、“集贤宾”(人物)、“清平乐”(文艺),也可以分为三重:

(一)北京是一座“浮城”,也可以称为“二重都市”;

(二)北京是一座消费型/生活型城市,也是最讲规矩的城市;

(三)北京是一座正在消逝的城市,或者说,方生未死。

关于第一点,从元大都算起,北京这城市断断续续有七百年首都的身份,而且现在还是。这座城市必然具备“首都”与“城市”的二重性。那么,一个外地人来到北京,一个本地人生长在北京,他们的工作、居住、生活需要,有多少关乎首都,多少勾连城市,就是一个很难说清的问题。历代来往京师的文人,喜欢北京的不少,天天想着逃离的也尽有——但逃离也未必离得开,离得开又未必不想回来。但总的来说,北京的生活不如很多别的城市(尤其南方城市)精细,也是很难否认的事实。侯磊在《北京文学》的隔代同事汪曾祺,年轻时从高邮水乡跑去昆明呆了七年,会引苏东坡的诗夸昆明“故乡无此好湖山”,他在北京住了小五十年,就决不会这样说,虽然北京也有湖,也有山,都比昆明大多了,但玉渊潭总比不得翠湖可爱,西山也不是五华山那样嵌进城市生活里的存在。但是,北京有它的景色之魅,秋日的晴空,掠过的鸽哨,年节的庙会,胡同的门幌,都自有醉人处,但不免常被人加上首都的赋值。如果以渺小的个人为尺度,这座城市似乎太大了,而且越来越大。

北京这座首都,就不是天生的工业或商业都市,粮食货品,必须仰给于漕运。这倒不全是弱处,反而可能成为特点。这是一座特别适于“计划”的都市,从食物饮水垃圾粪便,到柴米油盐,再到人际交往,家长里短,无不纳入一定的“规矩”,很容易给住在其中的人一种恒久不变的错觉。老舍号称北京书写的圣手,其实他最好的文字都是在写北平。我觉得有两个细节最典型:一是外地农民骆驼祥子来到北平,来到这种已非首都的“大城”,他就不是冲着中心地位来的,而非喜欢这里的机会与体贴;另一处是同从外乡来的祁老太爷,根据自己多年人生经验,认定北京没有三个月扛不过去的灾荒。这都是非常典型的北京居民心态。

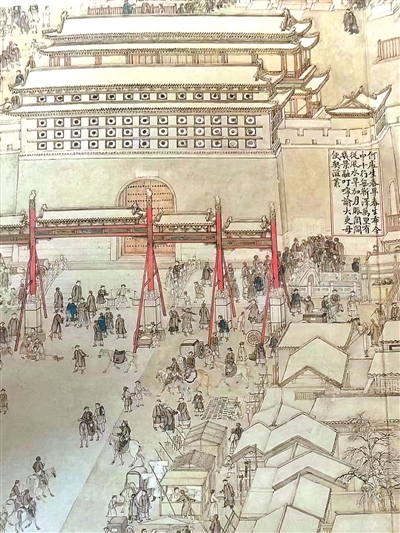

《北京繁华录》附图

“醉太平”这辑里,侯磊写北京的节俗、小吃、慈善,都是从升斗市民的角度写这座都市的体贴:“警察最早是弹压街面、帮助群众的,大家都是街里街坊,不会欺压百姓。他们管理拉洋车的,但不以罚款为主,马路边上能设有供洋车夫喝茶水的地方,会管着洋车夫,不许他们跑得太快,以防止炸了肺跑死。因此,北京街面上讨生活的人,大多能彼此生产条件,相互制约,不会被人追着打撵着跑。”说白了,大伙儿常说北京是“都市里的村庄”,这种人情味儿和规矩劲儿是很重要的标识。人情与规矩不属于巍巍帝都,但属于胡同、老字号和小吃。很多北京人爱住的这座城市,其实就是爱这种氛围,像母体一样包围、温暖每个孩子。

也唯因此,当北京向“现代化大都市”转型时,它会碰到前所未有的困难,既然当年没选择地另建新都,对原有社会结构与生活方式的改变就无可避免。像京剧、昆曲、评书、相声、武术这些文化元素,往往容易处于一种“高升/退隐”的尴尬状态。一方面,它们是新都市的文化符号,另一方面,它们离日常生活越来越遥远。像侯磊这样的“年轻的老北京”热切地伸出手去,企图能留住刹那繁华,也只能感慨“旧京的风貌有一天终将消亡,只能剩下描写旧京的诗文”。但这是一种文化宿命,而所谓的旧京风华,是不是因为它的残缺与易逝,反而能激起更多的书写与想象?正如这本《北京繁华录》,从城市生活写到居停人物,再写到精神生活,甚至成了一位八○后的精神底色,即使饮食笔触涉及安徽三河、湖北利川、福建永定,它们的对照组仍是念念不忘的北京,垂垂老矣的大家庭,“只能家里做,外面买的不是味儿”。

每个人都在建造自己的北京,在纸面上或是心里头。一面是现实的“长安居,大不易”,一面是心理上的“长安绝无滋味”,可以共享的,仍是《北京繁华录》这样的记忆与想象,在精神世界里营建那温润的、体贴的、不可复现的公园与水乡。

2024.2.25

供图/雨驿