2月1日,由北京市文联主办的“汪曾祺如何丰富京派传统——闲话《闲话汪曾祺》”活动在市文联艺术工坊举行,京味文学与京派作家的关系成为了当天的讨论主题。

孙郁:

京味文学关注底层百姓命运

京派作家具有士大夫传统

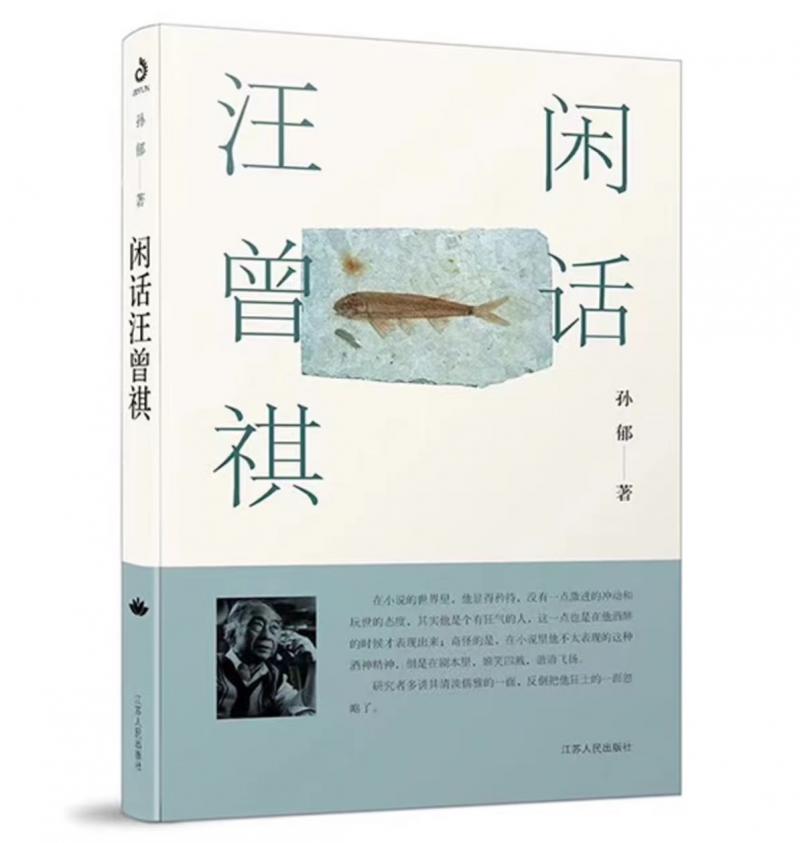

北京作协副主席、中国人民大学文学院教授孙郁作为《闲话汪曾祺》的作者,首先分享了该书的创作初心和写作历程,以及他与汪曾祺先生及其家人的交往经历。他说,自己写作本书的目的是想通过汪先生的文本,寻找和填补自己认知和审美上的短板,这既是一次自我学习和自我追问,也是自我反省的过程。同时,通过书写与汪曾祺先生同时代的一群人,来书写这个时代,以及探讨汉语书写的魅力。

针对本次活动所涉及的几个议题,孙郁提出了自己的观点。 首先,京味是以老舍先生为标志的文学形态。京味文学更加关注市井生活和底层百姓的命运,语言大多使用北京话。京味文学是百姓的传统,充满对芸芸众生的悲悯之心。而京派作家身上具有士大夫的传统,他们大多学养深厚,贯通古今,学富五车,很多作家站在修养和审美都很高的基础上来看生活,其文本背后有学问,充满古雅的儒生的通透之感。

其次,新京派的成分多元复杂。与旧京派相比,由于很多作家从旧的时代进入新的时代,身上多了一种沧桑感。同时,新京派的写作维度更多。与旧京派不同,新京派的出现与新康德主义思潮的流行有很大关系。

再次,汪曾祺其实是一个新文学的修正主义者,他修正了五四运动以后很多的文学观念。比如汪先生认为,文言、方言、翻译语言皆可入文。每个时代有每个时代人的使命,但每个时代人都有他的历史限度。

孙郁还表示,京派有其自身的限度和问题,比如象牙塔气和自恋气重,其情况比较复杂。与带有天籁的根植于泥土里的作家相比,京派作家过于知识化的著作有明显短板。“今天我们讨论京派作家,还应该多看一看京派以外的传统。读汪曾祺的同时,也可以读读老舍、孙犁和赵树理。”

郭娟:

汪曾祺小说重视手艺人

这是对京派的一个贡献

人民文学出版社编审郭娟作为《汪曾祺全集》编辑工作的项目负责人,在她看来,孙郁对于汪曾祺先生的研究非常细致,比如特别注重文本细读、版本校勘等,并结合自己八年来对《汪曾祺全集》的编辑工作经历和对《闲话汪曾祺》的深入阅读分享了自己的一些感悟。

“汪曾祺的小说很多都富有深厚的文化意蕴,尤其对于寻根文学的书写云淡风轻。”郭娟同时认为,汪曾祺先生对京派的一个贡献在于,其小说非常重视手艺人,比如《鸡鸭名家》《戴车匠》《锡匠》等作品涉及五行八作的手艺人,读起来让人觉得温暖和感动。

谈到京派与京味,郭娟表示,京派和京味确实不一样,但京派作家有时也会有京味。京派的渊源要从周作人说起。与京派作家相比,京味作家更贴近底层,二者各有千秋。从周作人到沈从文,再到汪曾祺,汪曾祺对新京派的丰富主要表现在,他为京派带来了当代生活的体验,一是对市井手艺人之美的开拓,二是对底层有切身的感受,三是大众化和通俗化。比如《人间草木》情感饱满,层次分明,既通俗又富有文化感。

李浴洋:

当下社会与传统文脉关联

汪曾祺提供了可能性示范

北京师范大学文学院讲师、鲁迅研究中心执行主任李浴洋作为本期艺苑沙龙活动的学术主持人,在他看来,《闲话汪曾祺》是一本了解汪曾祺先生其人其文最好的文本。该书最大的亮点是通过一个人来写一群人,同时,也为我们进入文学史和文学殿堂提供了一把钥匙。在当下社会如何与传统文脉、学脉建立关系的问题上,汪曾祺提供了一种可能性的示范。

李浴洋认为,京派本质上是学院派,学院教育或者文学教育是凝结起京派最重要的原因。这与新中国成立之前北京的特殊性有关。京派作家对于知识、出版、传播甚至是文学史的编写,有一种超出其他作家的敏感。京派作家是很典型的以一群学院派或者类似沈从文的准学术派的作家,是非常有意识的聚合。

他还表示,旧京派与新京派都与流行文化保持某种距离。与二十世纪三十年代的左翼和海派文化相比,新京派再怎么新也还是京派,之所以没有变成先锋文学和其他文学,这也许是一个内在的文脉层面的东西。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/弓立芳