苏北,本名陈立新,1962年生人,长于安徽天长,散文家。他的写作之路从向汪曾祺学习开始,几十年爱汪不已,久而久之,还有了“天下第一汪迷”的称号,在汪曾祺晚年与之成为忘年之交。

多年追随,相交甚近。苏北近日出版新著《忆汪十记读汪十记》和《湖东汪曾祺》。他说:“我从二十多岁写小说开始,迷上汪曾祺之后,一直没有离开过他。”这两本书不仅是其学习、行走的文章结集,也勾勒出一位上世纪八九十年代青年在文学上的成长之路。

当年手抄的汪曾祺《晚饭花集》

为学习汪曾祺写作,手抄20余万字《晚饭花集》

苏北对文学萌芽得早,21岁已经爱上了写作。那时他得到“一本将中国现代散文家一网打尽的《中国现代散文选》”,读得不亦乐乎。之后到滁州上学,苏北买来《复活》《茶花女》等,生吞活剥地看,他回忆:“读了这些名著,除培养了一点自负和傲慢气质外,写作依然不得要领。”苏北现在偶尔还会将当时读得烂熟的名著们翻出来再看,觉得“那些翻译家的句子太长了”。

滁州有一家《滁州报》,副刊版面名“琅琊”,苏北也常读,并结识了许多当地的文学作者。在交流中,他知道了汪曾祺。找来汪氏作品一读,“心中欢喜得不得了”,由此迷上了汪曾祺这个名字。“当时想法很简单,就是看着汪先生的语言短而简单,感觉更好学。”

文学青年苏北对汪曾祺是甫一接触就着了迷,不但把他的文章当作范本,为了学习其语言和写作方法,还手抄了20多万字的汪曾祺代表小说集《晚饭花集》。工工整整的字体,正文用蓝色圆珠笔,好词好句有感想的,换一支红色圆珠笔,画上线勾上圈,有时还在外面牵出一根线,批注“这一句真漂亮!”

抄书的念头来自《中国青年报》上一篇南京大学程千帆教授所写的文章,主题是指导青年读书。“程教授讲抄书一遍胜读10遍,乱看不如细看,所以我从夏天抄到秋天,抄了四个大笔记本。”

“我觉得如果我有一点长处的话,就是做事还是比较坚持。”苏北好书法,初学时年岁已经不轻,等他走进书法之门后,发现其中充满了中国的审美元素,真是令人惊喜异常。他不由得想起汪曾祺曾经在一次访谈中谈到,在美国波士顿美术博物馆中看到宋徽宗摹张萱的《捣练图》,“汪先生讲:‘看宋徽宗画的那一根挂衣服的长线,我恨不得跪下来给他磕个头。老外到那张画跟前眼睛一看就走掉了,因为他不知道这根线多么难画,这是中国人特殊的审美。’”

汪曾祺的见地深刻影响着苏北,接触得多了,他也发现“汪先生哪里是简单,他是准确”。“我认为很多作家是不准确的,因为准确里面还涉及两个字,就是简洁。你弄一堆话把一个事情说出来,那怎么算本事,用很少的话说出来,又简洁又准确,才是最牛的人。”如今的苏北对汪曾祺的认识已经透彻深入,很具有个人特色:“汪先生的家常话,也可以和文学联系起来;不懂汪先生或者不喜欢他的人是道行不够;汪先生的人生开阔度和人生的吃喝拉撒是完全连在一起的……”可以说,他不愧为“天下第一汪迷”。

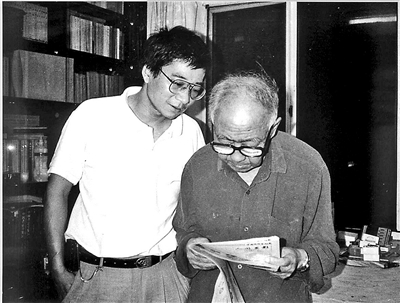

与汪曾祺先生,摄于1995年

汪曾祺坦陈苏北抄书令人感动

苏北1989年在鲁迅文学院进修期间,第一次见到了汪曾祺。

他在日记中记述:一阵脚步声从楼梯口传来,紧跟着一行人就向接待室走去。咦,这个老人怎么这么眼熟?他脸黝黑,背微微有些驼。这个老人是谁?汪曾祺先生!原来,他是来参加鲁迅文学院和北师大联合举办的文学创作研究生班开班典礼的。

苏北怦然心动,紧张万分。借在卫生间碰面之机(当然是刻意营造的),苏北简略告诉汪曾祺自己抄写了《晚饭花集》并寄给了他,家乡天长就在高邮湖西岸,与东岸的高邮隔湖相望。汪曾祺只是“嗯嗯嗯”,不置可否。

散会后,苏北守在大教室门口,汪曾祺一走出,就被他引到隔壁自己的房间里。汪曾祺喜欢苏北递过来的滁州长把子红三环烟,两人聊起天,家乡话题很多。苏北隔着烟雾见“汪先生陶醉得很,他吸烟吸得很深,浓浓地一大口到嘴里,憋一会儿喷出来,整张脸都没有了。”他感到不一会儿满房间都是烟雾,仿佛到了洗澡堂里,给人不真实的感觉。

1989年5月24日,苏北去了汪曾祺家中拜访,并吃了午饭,汪曾祺送他一张墨竹画。7月2日,再次拜访,汪曾祺赠一本《蒲桥集》,并题字……

这是苏北的日记,日记生动细致地记述了和汪曾祺相识相知的过程,都呈现在《湖东汪曾祺》一书中,从流畅的文字记录中不难看出二人相交日深。汪曾祺还曾在一篇发表于《文汇报笔会》上、题为《对读者的感谢》文章中写到苏北抄书一事:也是几年前的事了。我收到了一个包装得很整齐严实的邮包。书不像书,打开了,是四个笔记本。一个天长县的文学青年把我的一部分小说用钢笔抄了一遍!他还在行间用红笔加了圆点,在页边加了批。看来他是下了工夫学我的。我曾经一再对文学青年说过:不要学我。但这个“学生”,这样用功,还是很使我感动。

汪曾祺已去世十年,与龙冬(左一)和汪朗摄于汪先生曾经的书房

抄完《晚饭花集》,去了高邮

《晚饭花集》是苏北在1988年时所抄,抄完他就一个人跑到汪曾祺的家乡高邮去了。那时快要到秋天,苏北26岁,新婚不久。没出过远门的小青年,除了高邮,还到了扬州、兴化、宝应、淮安等地,“汪老书中写到的很多地方我都去了,兜里就50块钱,包括住宿费、饭费,用了一个星期。”

苏北觉得好玩儿。“我在高邮坐上乡村公交车,车沿着运河堤岸飞快地开,两边都是杨树和柳树,还有一种专门用于固堤的芭斗柳,运河里跑着大船。”在车上他遇到一个青年,两个人聊天,“他也不爱好文学,我们俩就随便乱讲。”苏北说着忍不住笑:“到宝应后,我们俩还在车站旁边小巷子里的一家小旅馆住了一晚上,第二天早上找了一个早餐点吃了早餐,之后他赶他的路,我留在宝应四处逛。事后一想,两个人互相连姓甚名谁都没问,就没想起来问。”

苏北是带着《晚饭花集》去高邮行走的。秋天正是蟹肥时,“吃螃蟹了吗?”“吃鬼的蟹。”在高邮,苏北没有领略到“秋时游览看珠湖,蒲苇粉黛满邮都”的胜景,见到的是城市面貌的破烂不堪,“汽车站的地上全是树叶、废纸,乱七八糟的;坐车的多是本地农民或者跑外勤的;吆喝声此起彼伏:卖早茶的,卖大饼油条的,还有很多人家卖莲子和藕,很大的藕,一段一段全都连在一起的(整的,包括须枝),还有水鲜:小鲫鱼、鳝鱼、螃蟹,一盆一盆,都在马路边上摆摊位,路都走不了。”那时候中国县城大都面貌如此,苏北大概没起过要吃顿螃蟹的念头。

“我自己生活在天长,实际上天长和高邮的民风民俗、地貌地理、街巷河流,甚至池塘都很像,但我那时的认识水平也就在县城的水平,所以我到高邮见到的所有都觉得是理所当然、本来应该的样子。”

高邮没有带给苏北惊艳的景观,他甚至想天长人还比高邮人稍微洋气一点,“我那半天遇到的一些高邮人,好像多是大龅牙,皮肤黑不溜秋的,卷起裤腿在那里吃酒。”

苏北借此总结,人类所有的美好大概都在于混沌,事后回忆的美好,岁月将它拉开了距离,“汪先生的文章是不是也是如此?”

九次全国作代会上,与刘震云重逢

意外结识高邮文学青年王树兴,带我逛高邮

年轻的苏北走到高邮县委,没见门岗门卫,进去看到一所房子,门口挂了“高邮文联”的牌子,就逛了进去。进去碰到一位朱姓工作人员,50多岁模样,苏北说自己是来自天长县的文学青年,读了汪曾祺的书,到高邮来走访,能否介绍一位高邮的文学青年给我带带路?“那个人嘴上叼个烟,就坐下打电话,是拨转盘的那种黑色电话。我听他给一家造纸厂打电话,拨通了说找王树兴,讲天长来个文学青年,你没事的话过来陪陪他。”后来苏北才知道王树兴在造纸厂当保安,也是一位文学爱好者。

没过5分钟王树兴就到了,“那时高邮就这么大”。

王树兴带苏北在高邮旧城中参观。“各处转了转,那个时候还没有开发,但王氏纪念馆已经有了,我还在高邮的新华书店买了一本《汪曾祺自选集》。”王树兴又带苏北到汪曾祺文章中写到的高大头——高天威家。见家门口摆了张矮桌子,父子两个正在吃晚饭。“王树兴悄声嘱咐我不要近前,因为高大头要到北京去告汪曾祺诬蔑他。”

之后两个人到东大街上,苏北抬头看到两座塔,他在书中描述“看到两个破塔”,想必当时是破得一塌糊涂。苏北所见两塔为高邮东塔、西塔,西塔即高邮镇国寺塔,如今是3A景区。

“后来我和王树兴就分手了,他也没留我吃饭。”

分手后两人一直没有联系,直到2005年。

一天,苏北正在出差武汉的路上,接到一个电话。电话中是个男声,自称为《中华文学选刊》的编辑,叫王树兴。

“那时王树兴和王干(现为扬州大学文学院教授)在做《中华文学选刊》,我在《安徽文学》上发表了小说《蚂蚁巷轶事》,他看到这篇小说,想要转载,于是就打电话到《安徽文学》问到了我的联系方式。”

随后两人的对话很是有趣。

王树兴问:“你是苏北吗?”“我是。”“你的口音跟我们很接近啊!”“我是天长的。”“是不是有一年你来高邮我陪你的啊?”

苏北是笔名,起用于1989年,1988年在高邮的苏北还叫陈立新,所以王树兴压根儿没想到电话那端是熟人,而苏北也因为王树兴的高邮口音未听出此“男声”即故旧。两个文学青年又有了联系,当然,已经是文学中年了,王树兴也已经是一位作家了。

为学写作去承德,北京转车遇龙冬

苏北的文学之路上,还有很多被他称之为奇巧古怪的相识。细听之下,都有着典型的时代特征。

比如苏北第一次见作家龙冬(其后在中青社和北京十月文艺任职),那是他第一次来北京。“笑死了。”苏北说,他指的是在北京的诸多第一次。

那是1988年,苏北报名参加《人民文学》的函授创作班,函授班在承德面授。从安徽天长去承德,需要在北京转火车,早上7点到达北京火车站,晚上11点转车,转乘时间16小时。

苏北有点儿发愁,愁这16个小时怎么过?忽然想起了龙冬,此前两人通过几封信。因为龙冬在《青年文学》上发表了一篇名为《小十字口》的小说,小说结尾落有通信地址。“《小十字口》不长,应该是龙冬的处女作,我觉得很有特点,也从头到尾抄了一遍,抄好后寄给了他。过一段他很高兴地写信告诉我,已经调到《中华儿女》杂志工作了。”

苏北于是想去找龙冬,但没有电话,没法联系。出北京火车站,苏北看到站口“招手上车”的小公共,一个200多斤的大胖子吊着门喊:“天安门、前门,快上、快上,马上走了……”苏北听到他喊前门,想起龙冬通讯地址就是前门,不及细想赶忙跳上了车。

“那种小公共是边走边停边上下客,车门一直半开着,上了客,车立即加速,开得像疯了一样。天安门、广场、大旗杆,在我眼前一晃而过。我当时人是晕的,感觉天安门没有想象得高,广场也没有想象得大,后来我到北京工作,经常陪朋友来,才又觉得广场好大。”一路飞奔中苏北的脑子高度紧张,售票员的北京话最让他焦虑:“他卷着舌头,话讲那么快,我使劲竖着耳朵听。我们这种乡下孩子,坐过站怎么办啊!”

到前门,苏北下车,摸到了龙冬工作的《中华儿女》杂志社——前门大街9号楼。

门卫大爷给他一张会客证,“就是一张小纸条子”。苏北跟着几个人进了大高楼,坐电梯到11层,看到几间房子门上都贴着“中华儿女”字样。苏北挨个儿门敲,门都关着,杂志社还没上班。

苏北没想到北京的工作单位是9点钟上班,“我们县里都是7点半上班,我就认为全中国应该都是7点半上班,那时候真是各种认知奇特。”

苏北在门口等,等烦了溜达到卫生间。卫生间里两扇窗,苏北趴窗下望,看到了东交民巷,巷子里一座西洋式楼房发生了火情,几辆救火车忙着救火。“我就趴着窗子看了好长时间救火,直到消防员把火扑灭。”

回来再敲门还是没人,苏北决定另寻出路,又遇到了麻烦。“我想坐电梯下去,但我没坐过电梯,上了电梯不知道按层数,下到一层又上去,坐了两遍。”正在他不知所措地在电梯里发呆时,上来一个个子高高的青年,“他一上来就倚着电梯,应该是刚来上班。”苏北一看,像龙冬,“因为他曾经给我寄过一张小照片。”苏北一下子兴奋了,问“你是龙冬吗?我是陈立新。”那人一下子蒙住了,随后想起来,立刻就带苏北到《中华儿女》办公室了,真是龙冬。

之后的时间苏北幸福得很,中午和龙冬到峨嵋酒家吃了担担面,下午回到办公室,在沙发上睡了一觉,晚上一直被送上火车。苏北当时26岁,龙冬23岁。

写作路上结识“写东西一惊一乍”的刘震云

作家刘震云也在苏北上世纪80年代奇巧古怪的相识中。

1987年刘震云在《青年文学》发表了小说《乡村变奏》,一组三篇9000余字,文后也有作者单位。“我当时读了《乡村变奏》,感觉这位作者写东西一惊一乍鬼鬼祟祟的,很有意思,于是就写了一封信给他,表扬了一通。”刘震云很快回了信,两人之后连续通了七八封信。

当年下半年的一天,苏北还没上班,工作单位的保卫干事到家里找他,告知“北京来人打电话找你啦!”当时个人家中一般少有电话,都是打到单位或公共电话转接。苏北想想自己在北京没有熟人,赶紧骑上自行车到保卫室,听说打电话的人住在县委招待所,又立即骑车赶去。

招待所也有个大堂,但空无一人。桌上有一本登记簿,苏北翻了翻,有刘震云的名字(本来也没住几个人),住在103房间。跑到房间见到了刘震云,确实是他打的电话,两人第一次见了面。

刘震云告诉苏北是来安徽采访的,已经跑了其他几个地方。苏北回忆:“我们俩就在房间里穷扯到中午12点,我心里想县里怎么也不喊他吃饭?我就讲不行你到我家吃饭去?他讲行。我们出来他就跳到我自行车后座上面,抱着我的腰到了我家。”苏北家中只有他父亲一个人在,“他正坐在客厅里出神,一听我介绍带回的客人是北京来的记者,就很客气。”看看家里没有什么好吃的,遂下了一锅筒子面条(即挂面),也没菜,三个人白面条就酱油,多放点儿猪油、蒜花,呼噜呼噜吃了一盆。

午饭后送刘震云回宾馆,苏北上班,下班再去寻他,这回见到房间里有四个人。刘震云介绍苏北是自己的朋友。几个人一听立刻对苏北相当客气。后来他才知道四人都是当地领导:一位副县长、一位宣传部长、一位宣传部副部长、一位局长。几位领导以为苏北是与刘震云同从北京而来,听到他的口音,了解后得知他在天长县农业银行工作,“四个人就都不睬我了,后来他们带刘震云到一个湖里吃螃蟹去了。”

1989年苏北到鲁迅文学院进修,正好研究生班也开班,刘震云、莫言、迟子建、余华等都在同一班。刘震云还住在鲁迅文学院后面的农民日报社院内,苏北去过多次,也在刘震云家中吃过饭。印象中那个地带极脏乱,黄土翻飞,有一条河,臭得不能闻。苏北说:“转眼过去好多年了,刘震云已经算是‘大腕’了,可是他还是我心中的那个刘震云。”

几十年后,抄写的《晚饭花集》笔记本又回到手中

年轻时“不知深浅”、一股脑向前冲的用功的文学青年苏北,逐渐成长为一位散文家、汪曾祺研究专家。时间又过去了很多年,在汪曾祺先生去世十周年的纪念活动上,汪家三兄妹也回到了高邮。汪曾祺女儿汪朝告诉苏北:“你那四个笔记本好像还在我们家里,我回去找到寄给你——你自己好好保存吧!”

不久,苏北收到一个快件,寄件人是汪朝。他急切地打开,那四个笔记本完好地摞在一起,“像新的一样,干干净净,仿佛时光在它们身上停留了一般。”苏北打开其中一本,青春岁月的生命,仿佛又回到了他的手中……

供图/苏北

文/北京青年报记者 王勉

编辑/王静