不止一位海外汉学家在被问到为何受中华文化的吸引时,均提及禅宗对他们的影响。的确,第一次接触禅宗公案的人,总会被其中的智慧所吸引,那是一种“当机立断”,引人即刻进入澄明之境。我们常说,中华文化是一种儒释道互补的文化,“释”传入中国两千余年来,早已经融入中华文明的血脉中,并在中华文化的海外传播史上发挥着重要的作用。近日,“净妙庄严:中国佛教文化艺术邀请展”在中国美术馆举办,正如官方引导词中所说的:“其深厚博大的文化特质对我国传统艺术的影响尤为突出。书法、绘画、雕塑,因佛或禅文化的注入而得清静空灵、自在庄严、妙韵无穷之境,许多作品成为流传千古的经典佳作。”

书法是一种“道”,而非“美”

这次展览展出了涵盖绘画、书法、雕塑在内的作品一百一十余件,既有张即之、仇英、任伯年、齐白石、吴冠中这样的著名书画家的作品(“敦煌的女儿”常沙娜先生也有一幅《燃灯菩萨图》展出,水平甚高,令人感到意外惊喜),也展出了历代高僧,比如中峰明本、一山一宁、隐元隆琦、八大山人、圆瑛法师等人的墨迹。把这些作品和书画家作品近距离放在一起看,才明白为什么书法界会把“高僧字”单独归在一类。

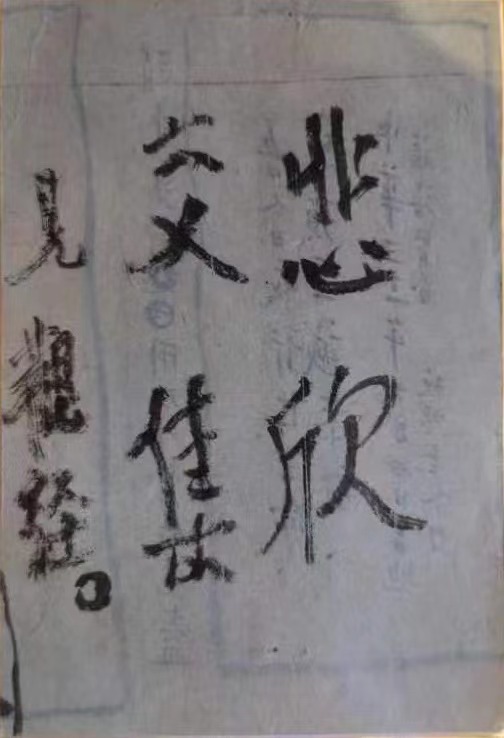

比如展品中展出了一件元代高僧中峰明本的作品。之前书法爱好者,尤其是赵孟頫的粉丝,肯定对这个名字非常熟悉,因为他是老赵的老师。在赵孟頫留下的手札中,我们已经跟随老赵顶礼他无数次了。他的手札总是这样开头:中峰大和尚吾师……但见到中峰和尚的墨迹,就会更明白书法真正的意味正在于它是一种“道”,而并非技术,甚至未必是“美”。比如,没有几个书法家的字能比赵孟頫更“美”了,但是细细观看中峰明本和尚的手札,看似粗头乱服,信手拈来,但其间充溢着磊落、率性的心性流露,观之仿佛能听见风过竹林沙沙声——心却是不扰乱的。

中峰明本书法 中峰明本(1263-1323) 书法 62×32cm 元代

有点玄乎?但的确给人这样的感受,笔者贫瘠的笔力难以描述。展品中还有另几件从日本回流的高僧墨宝,例如明代临济宗高僧隐元隆琦手书大字“初祖达摩大师”。水平之高令人惊叹,因为这是显而易见的,优秀的艺术会在整个大厅中自我显现——无论任何展览都是如此——这六个大字看似技术含量并不高,甚至似乎有些“糙”,但如果您想知道“直指心性”转换为图像应该是什么样的,这便可作为一例。

隐元隆琦法师1654年东渡日本弘法,开辟了“黄檗宗”,被认为是能与唐朝鉴真和尚相提并论的高僧大德。书法,便是“悟道”的重要途径。由他开创的“黄檗书风”更是被认为呈现了“一念圆明、朴直率真”的风貌。这就是禅宗的“境界”了。需要理解的是,这里的书法只是为了悟道服务的,一旦证悟,法当应舍。证悟什么呢?心的本来面目。那又是怎样的面目呢?“本来无一物”罢了。

伟大的艺术总是在第一时间传达出它的使命,它总是一个思想/精神图像,不可能不显现巨大的人性魅力——这或许正是当今“技术流”的书法家们所缺乏的吧。或许和年代也没有太大关系。记得第一次近距离观看井上有一时,尽管知道他的书法出自颜真卿,但还是瞬间被艺术家笔下那种强大的人格化的精神风貌所感动:那是一种倔强的、虽处于贫穷之中但依然记得自己生而为人的人格尊严的精神图像。

“悲欣交集”如何叫人落泪

或许这也正可以说明为什么在整个展览中占据C位的是弘一法师圆寂前的遗墨“悲欣交集”几个字真迹(片纸上还有“九月初一日下午六时写”“见观经”等字样,但展出的部分并没有“九月初一日下午六时写”)。

占据C位倒不是说作品位置显赫,实际上也并非整个展览的中心位置;而是说,它无疑是整个展览的焦点,似乎绝大多数观众都是为它而来的。弘一法师和“悲欣交集”的知名度,给它带来了巨大的“流量”——可见流量也完全可能是正能量。虽然很早就知道这几个字写在一张简陋的信纸背面而已,但还是惊异于作品尺寸竟是如此之小,拍照需要拉近镜头才行。观者里三层、外三层,人们排着长队,因为只能短暂在此前驻足,有的人排了好几次队(笔者就重复排了三次)。印象深刻的是,不少,而不是一个两个观众眼里噙着泪花。笔者身旁的一位大姐对同伴说:“怎么这么想哭啊。”这在笔者的历次书画观展经验中真是从未有过的体验。

悲欣交集 弘一法师(1980-1942) 书法 23x23cm 1942年 上海圆明讲堂藏

这是否可以证明这幅作品具有强大的精神感召力?或者,它本来就不可能是各种评比、待售意味的“作品”,去评价它的线条,评价它的“美”本身就是极为肤浅的想法——这一条对于堪称伟大之列的艺术都具有适用性。书法所谓“已臻化境”便是如此,你甚至不需要“懂”书法,依然能为之所感动。因为这种精神图像传递了强大的人格魅力。而且更奇妙的是,你即便不“懂”书法,你也是知道不能用“审美”去言说它的,不是吗?

然而,这并非意味着“悲欣交集”是无法解读的神秘。相反,这几个字本身的“意思”非常确定,反而随意从字面意思上猜测、随性发挥倒是谬以千里了。就“书法”而言,弘一法师说得非常清楚,“我觉得最上乘的字或最上乘的艺术,在于从学佛法中得来,要从佛法中研究出来,才能达到最上乘的地步”(1937年厦门南普陀讲演)。话虽简单,却很难去做。第一步就不能为虚名。你可以说弘一法师的书法有许多源头:北碑、篆隶、八大,但这些糅合在一起并不能形成弘一法师,因为起到决定性作用的是精神的修行。

“悲欣交集”出自《楞严经》,阿难在历经摩登伽女之难,差点毁了修行后,得佛陀指点,当下开悟,他“望大众中合掌顶礼,心迹圆明,悲欣交集”。首先这几个字意味着证悟大空性的境界,没有什么再可以执着的,不然怎能“心迹圆明”?在这个时刻,首先意味着弘一法师对自己去处的预知,对花开见佛的预知,对也将“再来”的预知。

因为已经大彻大悟,所以连这个“空”也没什么可执着的。然而这又是很难的。因为末法时代,众生根机是很薄弱的。因此,“悲欣交集”左下方的三个字尤为重要,即:见观经。这是弘一法师给世人的嘱咐,也是《观经》中佛对阿难的嘱咐:持无量寿佛名(念阿弥陀佛)。

丰子恺 国画 弘一法师像 1942年 65.3×33.2 中国美术馆藏

观经,即观无量寿经。见,也可通“现”。观经本身也是“悲欣交集”。所以我们在弘一法师的遗墨中,最多见到的并非深奥幽玄之类的文字,倒是“老实念佛”这种大白话写了很多——对于真正的觉悟者,也没有什么可说的了。

展品中,我们还能见到弘一法师的弟子丰子恺为他所作的造像,以及中国美术馆馆长吴为山的代表作雕塑《弘一法师》等,都安静而坚定地言说着弘一法师的“在场”。观众也因为弘一法师,在这里产生了一种奇妙的“联结”。

编辑/史祎

图片来自中国美术馆