编者按:著名思想家和评论家潘卡吉·米什拉曾说:在现代化这场前所未有的竞赛中,西方国家起跑早且始终领先,并设置了终点线。第三世界国家在上世纪中叶先后取得独立,也加入赛跑,但问题是,上一轮的赢家已经将奖杯领走。

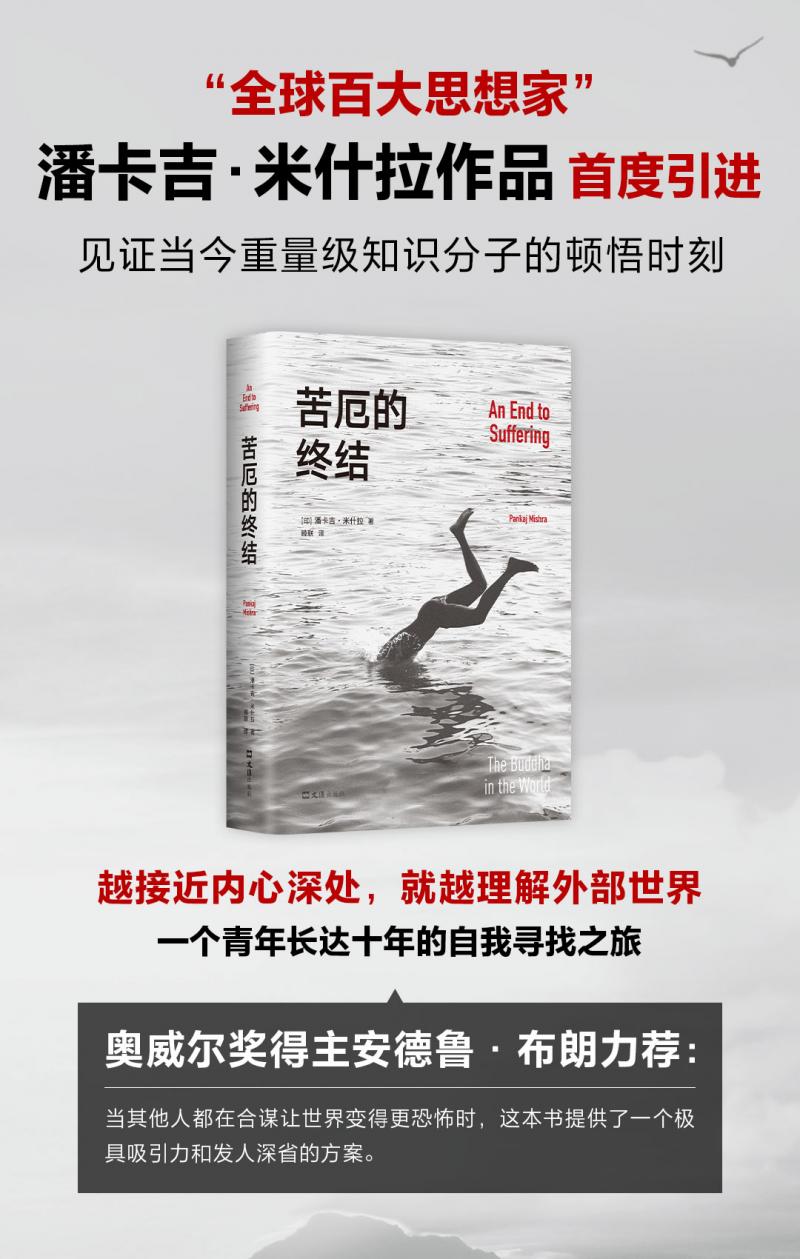

米什拉出生在20世纪七八十年代的印度,从小浸润在“赶上西方”的口号之中。但成年后,他意识到这个口号本身蕴含的不安与矛盾,开始思考西方文明下的东方世界变革,在印度这片撕裂又沸腾不已的大陆上开始了长达八年的行走,写下关于历史走向、文明融合乃至全球一体化等议题的思考。下文摘自他的首部简体中文作品《苦厄的终结》,因篇幅受限,有所删减。

我的父亲生于20 世纪30 年代中期印度西北部与尼泊尔接壤的一个小村庄。我们家族是婆罗门,在过去某段时间,世代都有人担任祭司;不过,在至少一个世纪以来,他们都是农民和小地主,生活相对富裕,但都胸无大志,只将钱财投入房产和珠宝,或赞助一两座寺庙。除此之外,他们完全被极其繁重的日常劳作吞没。按照尼采的说法,他们充其量也就是拥有某种“奴隶的喜悦,既无须对任何事情的后果负责,也不认为过去和未来竟有任何事要比当下更值得珍惜”。

当时的印度处于殖民统治之下,但在我父亲的村子里,并不容易看到这一点。法院、警署、税务局等英国殖民统治的机构,都在距离村子最近的一个小镇上,到那里去要坐牛车走好几个小时的土路。我父亲小时候从未见过一个英国人,也很少出过村子,后来他不得不努力去想象一个名为印度的大国,它一度遭到西方白人的奴役,而后一些伟大的印度民族主义者使它获得了解放。

等到父亲对印度有所了解的时候,印度已经摆脱殖民统治,但他的家族已经变得一贫如洗。令维诺德赞许的、西方世界用以组织人类社会的理性,已开始发挥功效,塑造着他的未来。

远在新德里的一部分印度人,在取代英国殖民者,宣告自己的民主主义、社会主义和世俗主义的信仰之后,便开始对付大地主。大多数的后殖民主义者都有意识地将18世纪的法国革命者奉为效仿的典范,誓要扫除一切被他们称为封建主义的迹象。和欧洲大部分地区一样,土地所有权的变革开启了印度现代化的进程:凡个人有效经营的耕地,都将用于产生工业化的资本;部分农业人口必须迁入城市,在市内的工厂和办公室工作。

因此,有一天,一名来自附近镇上的官员,带着一个线团和独立印度的新奇的文具用品,造访了我父亲的村庄。他用这些东西丈量和记录了我父亲家的农田,然后将它们分给了村里的其他几家农户。

我父亲被迫离开了原本就一贫如洗的家,在勒克瑙开始了崭新的城市生活。在那里,他的家庭所享有的一切优势,都不再有价值。他还发现,连接种姓与社会的纽带已不再是身份与安全的来源;相反,它们已成为落后的标识。

数以百万计的人有过这样的经历:被迫离开自己的原生环境,流落到陌生的异乡,赤手空拳地置身于自由和痛苦之中——佛陀对此早有探讨,维诺德也提及过。但是,每个人仍要独自承受这样的认知:维系旧日种姓制度与社会阶层的支柱已不复存在,作为一个独立个体的意识,既带来自由,也带来痛苦。

贫穷,这一简单的事实,或许冲淡了我父亲更为切身的一些生存焦虑,既限制也明确了他的选择:必须去西式学府接受高等教育,如医学和工程院校。在那里,成千上万像他这样的年轻人拿到了学位,并准备好投身于新近独立的印度屈指可数的工作岗位。如果他失败了,就意味着要回归一穷二白的乡村生活;一旦成功,他便可以获得和享受诸多事物——电扇、自来水,甚至平房、仆从和汽车——也就是英国人从前在此地享有过的物质生活。

新世界的来临让父亲震惊不已,一切都受到管控:从清晨街道清洁工的到来,到嘈杂的庞大火车站。一列列蒸汽火车又从那里启程,驶过河流、湖泊和峡谷,穿越广袤的旷野,以及星罗棋布的小城和聚落,最终抵达难以想象的大型官僚和金融都市——孟买和德里。

所有这一切都发生在上个世纪;与此同时,我父亲的祖辈还在耕耘着自家的土地,期盼着丰沛的季风雨。然而,这样的变化并非无章可循,其背后似乎暗含着一种意愿和目的。

昔日远来印度的欧洲客,比如我最早在玛舒波拉读到的那些人,早已摆脱依然与我们祖先如影随形的被动顺从和宿命论。马克思称这些欧洲人“首次证明了,人的活动能够取得什么样的成就”。对于新世界,他们并不肯简单接受,而是理性地研究它,并根据他们对经验世界的近距离观察和分析,有计划地发现科学规律,改造新世界。

马克思称其为欧洲资产阶级,认为他们只是昙花一现,很快就会被工人阶级推翻。不过,对于他们的成就,马克思也情不自禁地给予近乎抒情诗一般的颂扬:

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,—过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

马克思认为,欧洲资产阶级“创造了远超埃及金字塔、罗马输水道和哥特式大教堂的奇迹”,他们所“进行的远征更是让以往所有的民族迁徙和十字军东征都黯然失色”。

在世界各地参与过庞大铁路网铺设和运河开凿工程的英国青年中,有些人后来也给印度带来同样的活力。这部分年轻人具备高度的自我意识,了解经济核算,因而为印度带来了精准的科学算法:通过权衡和测量已有经验,得出普遍可证的结论,以固定这个名为“现实”的难以琢磨之物。他们不仅重新发现印度历史,并详尽分类;还按照宗教和种族对印度人口进行归类,为印度教徒和穆斯林创建了新的政治身份,还划定了印度最遥远的边境地区的边界,使印度经济与国际贸易和工业生产体系联系起来。

相信他们的征服会让世界变得更加美好——这些忙碌的欧洲客也为自身的行为赋予了崇高的道德意义。我父亲读过的英国书籍告诉他,是英国人为印度带来了现代性的精华——技术、世俗主义、法治、公民社会;在欧洲人到来之前,印度一直是由专横、残暴的穆斯林统治的野蛮之地。但他读过的印度书籍一方面谴责英国剥削印度,另一方面又不得不承认:英国人虽然给印度带来了压迫和暴力,无意间也让众多印度人受益于现代世界,而独立的印度的民族国家注定要更快地进入这个世界。

这个所谓的“现代世界”到底是什么?个人如何融入其中?它能够带来哪些益处?

我父亲在它的魔咒下晕头转向,根本不清楚它究竟是如何运作的。不过,无论是英国殖民者,还是后来取而代之的印度人,似乎都明白他们当时需要的是什么。欧洲18和19世纪的政治、经济和科学革命,已经确立了具有指导意义的原则:一个依赖农业的国家是落后、封建的;它必须实现经济工业化,发展科学技术,理性地组织国家机构,并削弱宗教和其他民间信仰的力量。

然而,英美法三国似乎相继证明了一个道理:一个国家,如果不能重建为具有凝聚的统一国家认同的民族国家,便无法就上述任何一点有所作为。他们的经验清楚表明,只有一个相对同质化的民族国家才有能力保卫自己,并对迥然相异的人加以重塑,使之成为一名高效益社会的合格公民。

大部分欧洲国家都试图采用后来变成一种生存手段的形式:一个独立而强大的民族国家。这种渴望导致了19世纪欧洲民族主义路线的重建,其中,科罗什便被迫前往广袤的中亚地区,寻找匈牙利民族的起源。

早在17 世纪的欧洲,随着宗教与道德哲学的式微,政治已经逐渐成为人们关心的主要问题。如果无法重新组织社会,其中的个体似乎便无法获得幸福和美德——随后,这一世俗愿景激发了西方的革命思想,包括摧毁历史的残余、在全新的基础上建设社会的承诺。

17 世纪中叶,英国饱受内战摧残,托马斯·霍布斯提出了令人惊恐的观点:个体往往被他们的欲望和厌憎所支配,不断追求私利,因而深陷于无尽无休的敌意的包围之中。他认为,只有建立一个铁腕的中央集权国家,抑制所有其他形式的人类交往,才有可能维护和平,使个体免于无尽的恐惧和不安。

霍布斯是当时新兴资产阶级的代言人。他的价值观来自一个市场社会,这个社会正使英国人从传统和等级制度的束缚中解放出来,支持平等和自由的理想。然而,在欧洲之外的地方,人们不太可能听到他的声音;在那里,自由贸易和利润的观念仍然是陌生的。

1616 年,派驻莫卧儿帝国的首任英国大使托马斯·罗爵士抵达印度,寻求缔结正式的贸易条约,却遭到对方的怀疑。当时的莫卧儿皇帝——美学家贾汉吉尔,整日忙于观察和记录动植物,找人绘制微型画,在克什米尔设计花园,还有吸食鸦片。这位皇帝对传说中伟大的英国国王竟要亲自过问贸易这等琐事甚感不解。

然而,仅仅不到两个世纪,这些小商贩已经成为大部分已知世界的统治者。随着西欧新兴资产阶级在世界各地竞相建立殖民帝国,霍布斯关于追求私利且与国家捆绑在一起的非道德个体的观念,在19 世纪有了登峰造极的发展。

在被征服的亚非国家中,许多受过教育的进步人士似乎清楚,正是民族国家的上层组织帮助西方国家逐步积累他们的优势资源、发明和武力装备。令这些进步人士感到焦虑的问题是:他们的古代传统未能使国家免于屈从于现代西方世界的命运。他们得出结论:眼下正是亚非国家努力效仿西方的成功之时。

“赶上西方”曾是很多人念念不忘的梦想,甚至是在俄国,这个未遭欧洲殖民统治的帝国,遍观19世纪的作家或知识分子,几乎没有一位不曾对本国的西化问题强烈表达过或支持或反对的意见。亚历山大·赫尔岑和伊万·屠格涅夫就曾谈及自由民主的好处和人类事务中理性的必要,而以费奥多尔·陀思妥耶夫斯基及之后的列夫·托尔斯泰等为代表的斯拉夫派,则充分肯定了虔诚的俄罗斯人的道德优越性和本能智慧。1868年,日本明治政府自行启动了一项现代化计划,旨在使国家的发展水平与西欧接轨——正是这项计划最终导致日本在20 世纪初发动对俄战争,以及对亚洲的殖民征服。

然而,只有被欧洲殖民者征服的国家的人民,才会最深切地忧心于西方世界的挑战。其中不乏穆斯林知识分子,包括首倡巴基斯坦独立的印度诗人穆罕默德·伊克巴尔、伊斯兰现代主义的奠基者埃及人穆罕默德·阿布笃;还有曾启发本·拉登的激进主义活动家赛义德·库特布。他们大多都是中产阶级,在西式学府接受过正规教育。其人生最关键的际遇就是与西方社会的接触,在学习其他任何东西之前,他们最先了解的就是西方社会的历史,而在他们的日常生活中,每天都能感受到西方的影响力。

19 世纪末20 世纪初,这些人都曾前往西方游历,发现了一个矛盾的现象:西方国家虽然彼此敌对,而且残酷无情地盘剥其殖民地,却在本国内创造了令人敬佩的自由文明。这些思想家始终反对西方在他们国家的存在,渴望实现独立。但是,西方的权力和威望也令其赞叹不已,他们不得不竭力解决一个复杂的问题:在自身所属的传统社会中,应当给予科学、理性、世俗主义和民族主义等西方价值观多少的发展空间?

我成长在20 世纪70 年代末和80 年代的印度,那时,我还可以听到很多关于印度要赶超西方、取得应有的国家地位的远大理想。然而,这些理想的影响力已不复从前。不过,对西方世界的某种认知仍然围绕着我们,包含在中小学和大学教育体系、行政和司法系统,乃至人们日常的衣食之中——这些都是英国人在两百年殖民时期引入印度的。

印度独立后, 这些西式的机构和制度迅速衰退,但似乎没人知道如何使它们重新焕发活力或替换它们。等到我进入阿拉哈巴德大学读本科时,这所一度荣膺“东方牛津”美誉的学府早已不再是高等教育的殿堂,而是种姓集团彼此敌对的战场、一处为争夺食物和住所的竞斗之地,充满了暴力与恐怖。校园里,在那些曾被维诺德称作“宫殿”的宏伟建筑中,挤满了困惑不已的农家子弟,但无人从中受益。

整个社会弥漫着一种失望和愤世嫉俗的情绪。旁遮普、克什米尔和东北各邦的少数民族叛乱频仍,威胁着国家统一,因而惨遭镇压。印度的确已加入不断发展前进的世界历史行列,却始终步履蹒跚,不仅落后于欧美国家,也远不及世界其他很多地区。

尽管有着大规模的工业生产、堤坝工程、科研和军事力量,印度却被公认为“不发达”国家。它变得比以往更加暴力,绝大多数人口都在贫困边缘挣扎求存。数以百万计的印度人被各种工作机会的许诺所引诱,离开自己的村庄,蜂拥到主要城镇,却只能挤在巨大的贫民区。在那里,混居的印度教徒和穆斯林冲突不断,人们对此已司空见惯。国内只有极少一部分人可以享受到接近西方中产阶级的生活水平。

面对腐败、犯罪和混乱无序等让人不得不忍受的现实,我发现自己很难再像父亲那样,将之与独立印度的政治家和官僚的高谈阔论相匹配;学校教科书中标榜的民族主义热情已经不再触动我。按照他们的解释,殖民主义是印度思想赢得最终胜利之前最后的艰难时段;他们声称,印度其实是众多伟大人物和成就塑造的神圣之地:数字零的发明、古典梵语文学、《摩诃婆罗多》、佛陀、莫卧儿王朝的艺术与建筑、甘地、尼赫鲁、非暴力、灵修、民主制度、核弹,以及对巴基斯坦的军事胜利。

这些彼此矛盾的概念共同构成了这种自命不凡的印度观。然而,它其实是一个令我们明知自己生活其中却难以完全认同的国家。这不仅因为我们曾经就生活在这个穷得可怜的国家的混乱和冲突里。我们迄今仍在向外国人建立的机制寻求庇护,他们来自一个充满活力的文明,而印度在施展并巩固其强权的过程中建立起的殖民地现代化的残缺工程——充斥于国内的工业、教育、交通、卫生等不同系统——似乎为这个古老的国家开创了可供她跻身现代世界的未来。

编辑/韩世容