狂

中国文人中不乏狂放怪诞之士,除了生理或病理的因素外,从文化性格来看,大致可分避世和傲世两类。前者佯狂伪饰以求免祸,但也有张扬个性的意味,如阮籍;后者却主要为了保持一己真率的个性,形成与社会的尖锐对抗,如嵇康。而其超拔平庸的性格力度和个性色彩,吸引后世文人的广泛认同。

苏东坡早年从蜀地进京,原也心怀惴惴,颇有“盆地意识”;作为这种意识的反拨,他又具有狂放不羁的性格特征。文同《往年寄子平》(子平,即子瞻)中回忆当时两人交游情景:

虽然对坐两寂寞,

亦有大笑时相轰。

顾子心力苦未老,

犹弄故态如狂生。

书窗画壁恣掀倒,

脱帽褫带随纵横。

喧呶歌诗嘂文字,

荡突不管邻人惊。

为我们留下了青年苏轼任诞绝俗的生动形象。但是,正如他当时《送任伋通判黄州兼寄其兄孜》诗所说“吾州之豪任公子,少年盛壮日千里”,苏轼的“豪”,跟他的这位同乡一样,主要是“少年盛壮”、挥斥方遒的书生意气,尚未包含深刻的人生内涵。

岳珂《桯史》卷八云“蜀士尚流品,不以势诎”,木强刚直、蔑视权威的地方性格显然也对苏轼早期的狂豪起过作用。他当时也有“君不见阮嗣宗臧否不挂口,莫夸舌在齿牙牢,是中惟可饮醇酒。读书不用多,作诗不须工,海边无事日日醉,梦魂不到蓬莱宫”(《送刘攽倅海陵》)的强烈感叹,也是激愤的宣泄多于理性的思考。

到了“乌台诗案”以前的外任期间,随着人生阅历的丰富,他在多次自许的“狂士”中,增加了傲世、忤世、抗世的成分。在《次韵子由初到陈州》一诗里,他要求苏辙像东晋周谟那样“阿奴须碌碌,门户要全生”,因为他自己已像周谟之兄周、周嵩那样抗直不为世俗所容。他在此诗中所说的“疏狂托圣明”,是愤懑的反话,其《怀西湖寄晁美叔同年》诗就以“嗟我本狂直,早为世所捐”的正面形式径直说出同一意思了。细品他此时的傲世,也夹杂畏世、惧世的心情。《颍州初别子由二首》其一说“嗟我久病狂,意行无坎井”,嗟叹悔疚应是有几分真情;《送岑著作》说“人皆笑其狂,子独怜其愚”,并说“我本不违世,而世与我殊”,似也表达与世谐和的一份追求。

《高逸图》表现了魏晋时期非常流行的“竹林七贤”的故事,右起第四位面露微笑,手持麈尾,依靠花枕而坐,面前摆放着两盘仙桃蔬果,一位侍者恭敬地手捧放置酒杯的盏托,立于一旁,可以推断其人就是阮籍。

“乌台诗案”促成了苏轼人生思想的成熟。巨大的打击使他深切认识和体会到外部存在着残酷而又捉摸不定的力量,转而更体认到自身在茫茫世界中的地位。这场直接危及他生命的文字狱,反而导致他对个体生命价值的重视和珍视,他的“狂”也就从抗世变为对保持自我真率本性的企求。他在《满庭芳》说:

事皆前定,谁弱又谁强,且趁闲身未老,须放我些子疏狂。百年里,浑教是醉,三万六千场。

对命运之神飘忽无常的慨叹,适见其对生命的钟爱,而酣饮沉醉即是保持自我本性的良方,正如他自己所说“醉里微言却近真”(《赠善相程杰》)。他的《十拍子》在“身外傥来都似梦”的感喟后,决绝地宣称:”他在“莫道狂夫不解狂,狂夫老更狂。《又书王晋卿画·四明狂客》中讥笑贺知章退隐时奏乞周宫湖之举“狂客思归便归去,更求敕赐枉天真”,斫伤“天真”就配不上“狂客”的称号。

苏轼狂中所追求的任真,是一种深思了悟基础上的任真。晏几道有“殷勤理旧狂”的奇句,“狂已旧矣,而理之,而殷勤理之,其狂若有甚不得已者”(况周颐《蕙风词话》卷二)。小晏的任真,像黄庭坚在《小山词序》所描述的“四痴”那样,更近乎一种天性和本能,没有经过反省和权衡。据说苏轼曾欲结识小晏而遭拒绝,事虽非可尽信,但其吸引和排拒却象征着两狂的同异。

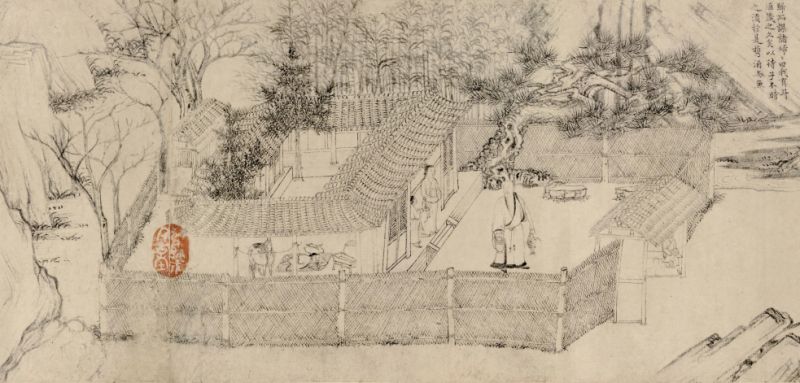

明杜堇《古贤诗意图卷》局部,故宫博物院藏

全图包括唐宋古诗十二首,诗意画作九段。此段描绘的正是杜甫的《饮中八仙歌》,“知章骑马似乘船,眼花落井水底眠”,用群像写出唐朝八位酒仙的醉趣。

旷

旷和狂是相互涵摄的两环。但前者是内省式的,主要是对是非、荣辱、得失的超越;后者是外铄式的,主要是真率个性的张扬。然而都是主体自觉的肯定和珍爱。苏东坡以“坡仙”名世,其性格的实在内涵主要即是旷。

苏东坡的旷,形成于几次生活挫折之后的痛苦思索。他一生贬居黄州、惠州、儋州三地,每次都经过激烈的感情冲突和心绪跌宕,都经过喜—悲—喜(旷)的变化过程。

元丰时贬往黄州,他的《初到黄州》诗云:

自笑平生为口忙,

老来事业转荒唐。

长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。

逐客不妨员外置,

诗人例作水曹郎。

只惭无补丝毫事,

尚费官家压酒囊。

他似乎很快地忘却了“诟辱通宵”的狱中生活的煎熬,对黄州“鱼美”“笋香”的称赏之中,达到了心理平衡。

北宋乔仲常《后赤壁赋图》局部,美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆藏

画中可见东坡一手拿酒,一手拎鱼从家中走出,其妻子在门口送行。描绘的正是苏文所写“于是携酒与鱼,复游于赤壁之下”。

但是,贬居生活毕竟是个严酷的现实,不久又不免悲从中来:他写孤鸿,是“有恨无人省”,“拣尽寒枝不肯栖”;写海棠,是“名花苦幽独”,“天涯流落俱可念”,都是他心灵的外化。随后在元丰五年出现了一批名作:前后《赤壁赋》、《定风波》(莫听穿林打叶声)、《浣溪沙》(山下兰芽短浸溪)、《西江月》(照野弥弥浅浪)、《临江仙》(夜饮东坡醒复醉)等,都共同抒写出翛然旷远、超尘绝世的情调,表现出旷达文化性格的初步稳固化。

绍圣初贬往惠州,他的《十月二日初到惠州》诗云:

仿佛曾游岂梦中,

欣然鸡犬识新丰。

吏民惊怪坐何事,

父老相携迎此翁。

苏武岂知还漠北,

管宁自欲老辽东。

岭南万户皆春色,

会有幽人客寓公。

这似是《初到黄州》诗在十几年后的历史回响。他又抒写“欣然”,描述口腹之乐。“苏武”一联明云甘心老于惠州,实寓像苏武、管宁那样最终回归中原之望,基调是平静的。但不久又跌入悲哀:《十一月二十六日松风亭下梅花盛开》诗,思绪首先牵向黄州之梅,“春风岭上淮南村,昔年梅花曾断魂”,继而感叹于“岂知流落复相见,蛮风蜑雨愁黄昏”。经过一段时期悲哀的沉浸,他又扬弃悲哀了:他的几首荔枝诗,“人间何者非梦幻,南来万里真良图”(《四月十一日初食荔枝》),“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”(《食荔枝》),借对岭南风物的赏爱抒其旷达之怀。

绍圣四年贬往儋州,登岛第一首诗《行琼儋间,肩舆坐睡,梦中得句云:“千山动鳞甲,万谷酣笙钟。”觉而遇清风急雨,戏作此数句》,以其神采飞扬、联想奇妙而成为苏诗五古名篇:“应怪东坡老,颜衰语徒工,久矣此妙声,不闻蓬莱宫。”自赏自得之情溢于言表。但不久在《上元夜过赴儋守召,独坐有感》等作中,又不禁勾引起天涯沦落的悲哀:“搔首凄凉十年事,传柑归遗满朝衣。”但以后的《桄榔庵铭》《在儋耳书》《书海南风土》《书上元夜游》等文中,又把旷达的思想发挥到极致。

(本文摘自《苏东坡和他的世界》,中华书局2023年8月出版)

编辑/王静