◎刘成瑞(当代艺术家)

我依然清晰地记得长途客车拉着我们进入青海海北地界的画面,雨淅淅沥沥打在大巴车窗玻璃上,窗外的草原在雨雾中缓缓移动,看不到天地交界线,远方朦胧一片。我们像是要穿越到另一个世界,那里充满未知,但无从想象。在那段旅途中,我很诧异自己能联想到西伯利亚——那个流放过陀思妥耶夫斯基的地方。

我们二十出头,刚从大学毕业,正当无名,无名,天地之始。我们的目的地是刚察县,坐落在青海湖北侧的县城。我们来自五湖四海,但有个共同的身份:志愿者。

2005年大学毕业,我如愿成为“西部计划”志愿者。选择刚察县伊克乌兰乡,源自草原和地名对我的双重吸引——我在昆仑东段的青沙山下长大,视野中绝大多数天空都被雄伟的大山阻挡,即使爬上山顶,放眼望去还是连绵不绝的山,这是我童年记忆。草原,对我而言是一种关于开阔的想象,尽管我不知道草原的开阔对我意味着什么。

到达目的地是傍晚,雨已经停了,天空阴沉沉的,清冽的风吹打着我们,感到单薄。天阔地广,房子矮小,陈旧但不破败,与我们的出发地西宁有着巨大反差。我们从大巴搬下自己的行李和被褥前往指定的房间,大家中规中矩,只有我是“显眼包”。一头长发,穿着只有美术生中才流行的极窄版型的牛仔裤配大头皮鞋。有一类人,总是习惯于用表面的不同将自己从人群中分离出来,我就是这样的。这可能是一种病,但要完全治愈并不容易。即使现在,我的形象已经隐没在人群中了,在某些细节上还是保持着所谓的个性。但又不得不说,正是这点不想融入人群的执念让我漫游在自己的世界,并试图通过思考和创作,找到与世界连接的纽带。

接风晚宴结束后,我们在酒醉中涌进草原,呐喊,歌唱,瞬间成为草原的子民。凌厉的风贴着草皮呼啸而过,我们试图用热情挡住风的去路。我不记得当时怎么回到宿舍的,只记得第二天依然阴沉的天空下,我们被各自的单位接走。

我并没有被分配到志愿填报的伊克乌兰乡寄宿学校,而是和山东菏泽来的一位志愿者被安排到县完全小学任教。学生们在三层教学楼后面的瓦房里上课,教学楼正在施工,据说修了近三年。

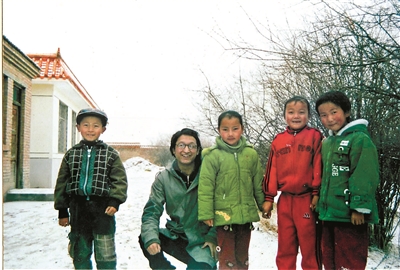

自此,我成为一名小学老师,教一年级至四年级的美术课,也是这所学校历史上第一个专职美术老师(之前都是数学老师兼职)。

当时的县城更像一个小镇,只有一条沿着公路的主街,画出一个大十字,没有高楼,店铺门面也朴实无华,保留着上世纪90年代的风格。沿县中心十字路口北上几百米就是县完小,再往上是一条粘在草原上的小河,小河后面就是真正的大草原了,天苍苍,野茫茫,但植被很短,不用风吹草低,哪怕一只土拨鼠都无处藏身,尽显苍茫。

学校往南直线十多公里就是青海湖,站在正在装修教学楼的三楼就能看到湛蓝的湖面。学校操场与草原别无二致,像是被圈起来的草原,只有跑道上没有长草。天气特别好的时候,我会带孩子去操场上美术课,用捡拾的小石头、木棍和小草作为材料,以蓝天白云作为参照。

我的美术课主要是调动孩子们对美的兴趣,激发他们的好奇心和想象力。方式自然是陪他们玩。给孩子们的绘画作业从来不会打90分以下,最高的打10000分,这让得到10000分的小朋友很不好意思,会害羞地举起小手问我,“老师,这么多零是多少分?”我说,“100个100分。”分数也不批在画面上,而是在页面后,并让他们保护好自己的图画本,最好珍藏到长大成人,装裱到精致的框子里,挂在墙上。因为只有童年中的他们才能画得这么美妙、自由,“每一块颜色,每一个线条,都是你们美好童年的见证。”也不知道这话他们懂不懂,但看起来挺高兴的,也很喜欢上我的课。

一年级刚入学的小朋友,上课时我几乎不直接让他们画,先讲故事,用故事引导到图画。故事都是即兴现场编的,人名用班里小朋友的名字,地名当然是当地乡镇的名字。比如:很久很久以前,哈尔盖(县城附近一乡名)一个翅膀巨大的仙女措加吉,对,跟我们班的措加吉同名,这一天天气很好,但她心情不好,于是从天上飘下来,落到青海湖的湖面上,等一条心情好的鱼,但是心情好的鱼看到她就不敢心情好了,鱼儿们以为她是一种奇异的大鸟……小朋友们都会很认真地听,并盼到一个意想不到的美好结局。然后,我再告诉他们,青海湖的蓝有几个层次,仙女身上有多少色彩——但其实在你们的想象中,可以是任何颜色,可以有更多的层次,因为每个孩子心中的仙女和青海湖都是不一样的。

与孩子们的相处非常美妙,尽管第二学期只剩下我独自住在学校最后一排的宿舍里。每到夜晚,整个校园会陷入极为特殊的寂静中,如果关了灯,坐在门口看不见自己,也看不见任何东西,甚至感觉自己也成了夜的一部分。支教这一年,我有意没用手机。或许,我因此获得了某种完整,至少是时间和空间的完整。

离开之前,我想给自己一个以后还可以回来的理由,回到孩子们身边,回到这片草原。除了情感,也是为了这一年完整的时空和一个完整的作为支教老师的我。对我而言,孩子们是草原上唯一跟我建立过联系的生灵,孩子们就是草原本身,而且我对他们长大后的模样充满好奇。

于是,离开之前,我以艺术之名与182名孩子发起了延续我一生的约定:十年。

我跟每个孩子先拉钩约定十年后见面,然后合影,再保留一根他们的头发,这是他们身体的一部分,具有象征意义。洗出照片后发给建立约定的孩子,照片背面有我的联系方式,并让他们自己写上:我不会忘记。每十年如此续约,直至我生命最后。

建立约定不久,我的支教生涯也就结束了。我没敢跟孩子们告别,悄悄离开了草原。这一年是2006年,同年我到北京从事艺术创作。

2016年我如约从北京开车回青海找孩子们见面。驱车进入刚察县时,再没有初到时的萧瑟感,县城也已经换了新的模样,道路宽阔,建筑新潮并有浓郁的藏城特色。这时的孩子们正上高二、高三。也因这次寻找,才发现有的孩子因搬家去外省,音讯全无,有的孩子在国外求学,有的孩子因车祸去世,有的孩子在军队服役,也有的孩子已经步入社会。所幸,我找到了大部分孩子,他们朝气蓬勃,无所畏惧。

北京榆园2024/3/1

供图/刘成瑞