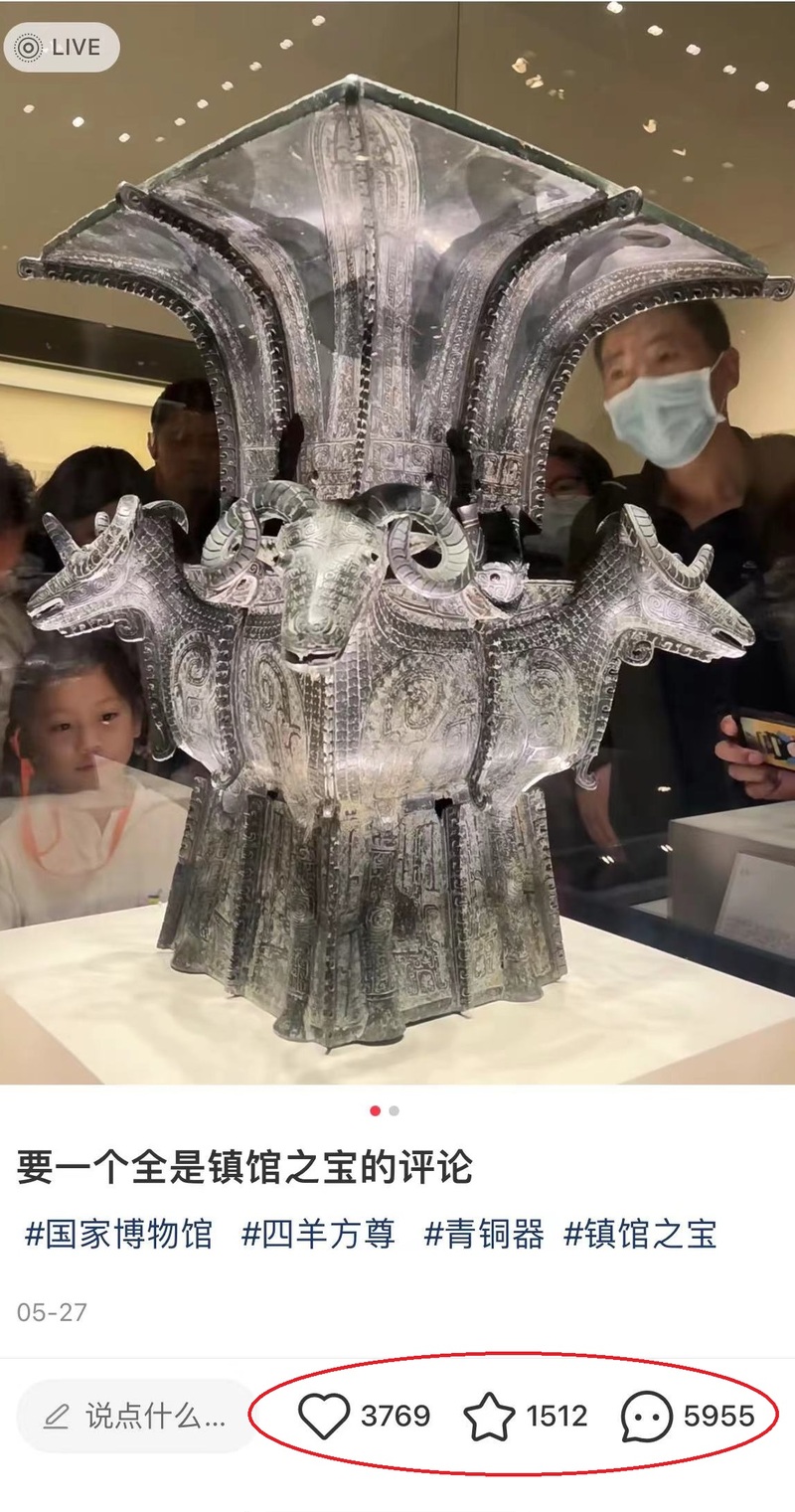

“给我一个全是镇馆之宝的评论区!”

小红书上,有网友发出在中国国家博物馆展出的四羊方尊青铜器图片,并发起这样的挑战。

随后,近6千条评论蜂拥而至,网友们自己拍摄的上海博物馆的大克鼎、山西博物院的晋侯鸟尊、湖北省博物馆的越王勾践剑、河北省博物馆的长信宫灯等珍贵文物纷纷出现在评论区。

今年暑假的博物馆热蔓延至网络,博物馆斗图成了社交新玩法:一个主题,一张照片,就能吸引众多网友分享自己的博物馆见闻。

在一些市民和网友眼中,这样的斗图方式有利于增长见闻,通过网友们的视角看到那些“只闻其名”的文物更多细节和侧面。但也有业内人士担心,博物馆斗图过于注重趣味甚至恶搞,会消解文物本身所承载的历史意义。

博物馆斗图斗出近6000条评论

斗图曾是风靡互联网社交平台的娱乐化沟通方式,参与的各方不用文字,而是以各种各样的表情包和恶搞图片作为媒介传递信息,胜在谁的表情包多、表达意思巧妙,甚至时常有人发帖组织斗图。随着社交媒体纷纷开通图片评论功能,斗图范围进一步扩大。

“我如果发出这张图,阁下能拿出什么应对?”博物馆斗图,一般由发帖人发布一张文物图片,并据此发布一个主题,网友便会纷纷跟进自己拍摄的文物。“镇馆之宝”“最难忘的文物”系列已是常规操作,一些发起者紧跟热点,例如有网友以近期热门电影《封神第一部》为主题,寻找与电影道具相似的文物。其中,上海博物馆“出镜率”颇高,正在举行的“何以中国”系列第二展“实证中国”展出的浙江反山遗址12号墓玉钺就被网友拿出来与电影中纣王登基时手持权杖进行对比。“何以中国”首展“宅兹中国”聚焦的主题就是河南夏商周三代文明,许多青铜器的细节也被网友晒出。

“比起用表情包‘斗图’,我更喜欢博物馆斗图,可以增长知识。”近年迷上逛博物馆的吕容发现,有网友发布文物图片,也有网友跟帖补充文物信息。例如玉钺的图片下,就有网友补充“这是权杖不是斧头。”还有网友再补充,玉钺上有纹饰,目前也只发现这一套。“有时候网友还会就历史的问题争论起来,我被话题吸引会去查阅相关资料。”

“《封神第一部》素材”是近期博物馆斗图热点

而每到一地旅游必去博物馆的叶女士表示,博物馆斗图让她看到文物的更多细节。多年前在陕西历史博物馆参观时,各类陶俑数量庞大,无法一一细看。如今博物馆斗图流行,她刷到好几次陕西历史博物馆各类陶俑的面部特写,“有些陶俑的五官都不太清晰了,但神态却十分传神,还有吐出舌头这样的细节。下次去博物馆我会先参考网友们的斗图。”

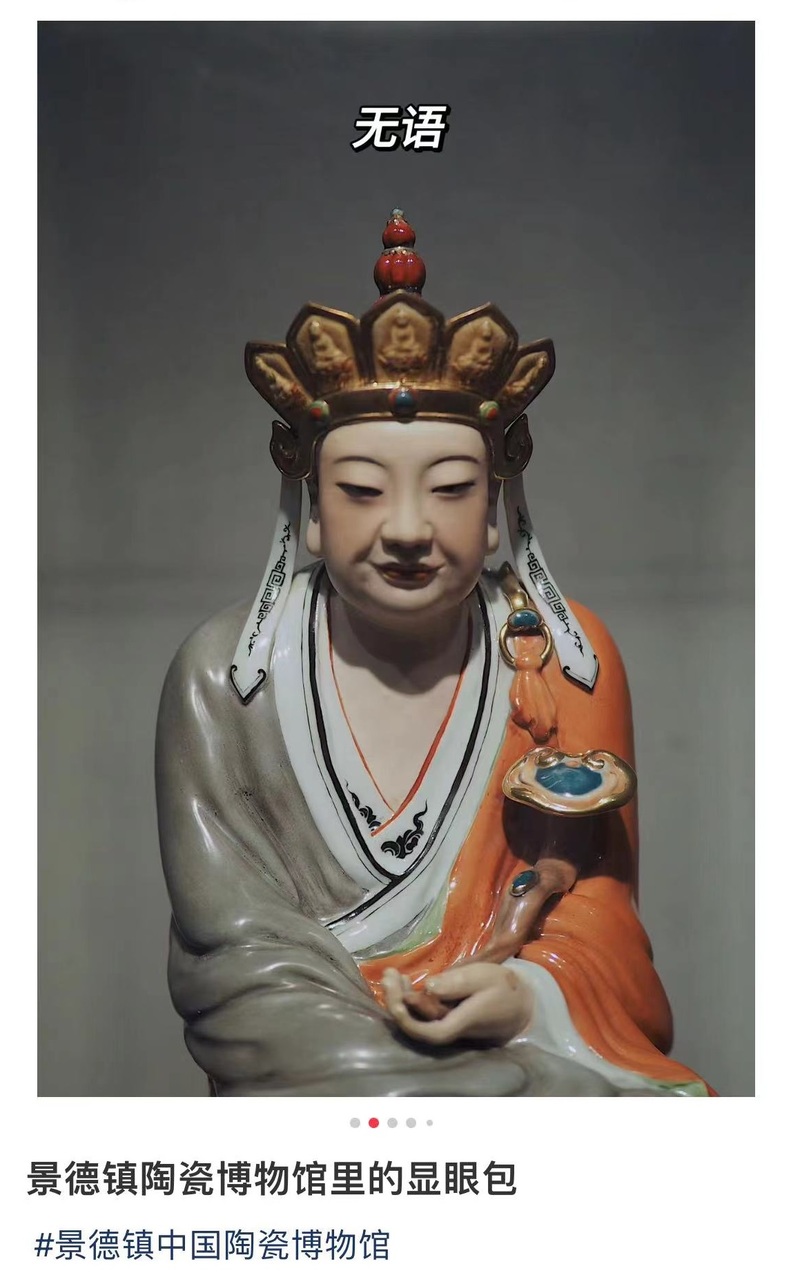

斗图因搞笑而兴起,博物馆斗图无法例外。社交媒体上,各类“博物馆显眼包”十分受欢迎。以上海博物馆为例,展出的石家河文化时期“神人”因袖起双手、双腿弯曲的造型像极了冬天怕冷的人而被网友封为“显眼包”,随即有网友发出唐代彩绘女陶俑,因“三分讥笑三分薄凉四分漫不经心”获得不少人认可,他们接力发出这尊女陶俑不同角度和表情特写,也有网友认为“实证中国”展里胸口挖出圆孔的人首陶瓶才是“显眼中的显眼”。

而近期因似笑非笑表情风靡网络的景德镇陶瓷博物馆佛教塑像,不仅被人称为“无语罗汉”,还吸引大批网友前去打卡,摆出同款表情合照,甚至推出“仿妆”。一些人还将其他罗汉塑像也配上文字,发出来斗图。

“无语罗汉”是今年博物馆斗图中最出圈的

不过,一些参与斗图和围观的网友,连这件塑像展品的名字都弄错了。这样的现象让一些文博从业者担心,“互联网虽然能放大文物的传播效果,但也往往容易解构文物的原意。”从事文化教育推广的沈先生介绍,一般博物馆对文物的解说介绍词会反复审核,即便是面向儿童的讲解介绍和活动,也是在确保准确的基础上进行形式创新。但如今市场上许多社会讲解却故意歪曲以求轻松幽默,“博物馆斗图情况也类似,如果大家关注的是‘好笑’‘好玩’,未必对传播文史知识有益。”

但在一些文博爱好者看来,以轻松的方式传播文物,有利于更多人喜欢上博物馆。叶女士就直言,“无论怎样的方式,让大家先走进博物馆再说。”

文/上观新闻记者 简工博

编辑/崔巍