你听说过“类器官”吗?这是一个3D打印技术应用于生物医药的前沿领域。近日,上海大学苏佳灿教授团队牵头完成的最新成果登上国际权威期刊《先进材料》,介绍了“骨类器官”体外制备成果。这个科研团队已实现骨类器官1.0版制备,未来计划完成版本迭代,应用于骨科手术。

上海大学转化医学研究院院长苏佳灿介绍,所谓类器官,是利用成体干细胞或多能干细胞进行体外三维培养,所形成的具备一定空间结构的组织类似物。类器官的“类”字意味着它并不是真的人体器官,但可以在结构与功能上模拟真实的器官,并能进行长期稳定的传代培养。

过去十余年,多种类器官已在实验室里诞生。2009年,科学家利用老鼠的LGR5+肠道干细胞在体外培育出肠道类器官;2011年利用人源干细胞培育出肠道类器官;2013年利用人源干细胞培育出脑类器官;肝、肾、胰类器官也相继培育出来。2018年,《自然·方法》杂志将类器官技术评为“年度方法”。

能否利用这种技术培育出骨类器官?2022年,苏佳灿带领团队启动了国家自然科学基金委重点项目“基于DNA水凝胶空间特征化骨类器官构建及其再生修复研究”,探索将骨类器官应用于骨折、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等疾病治疗。

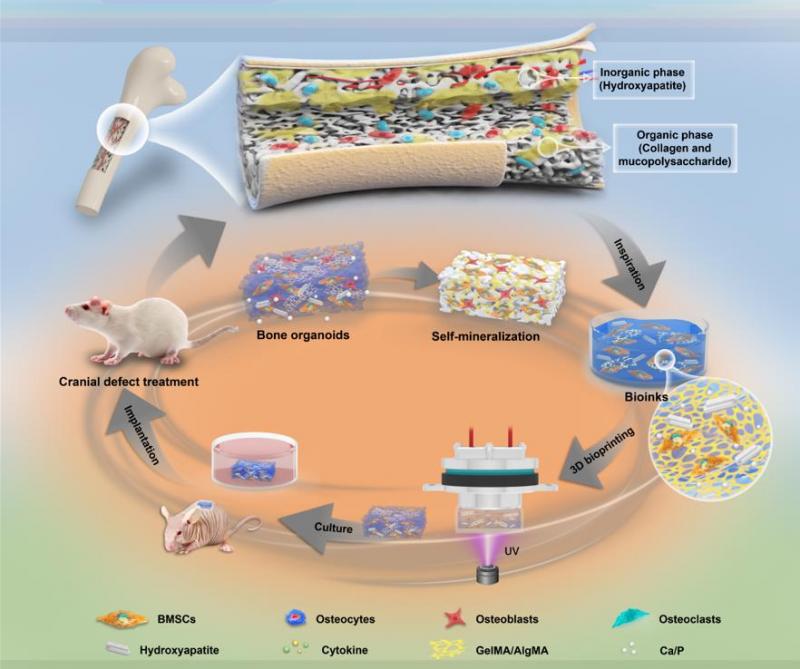

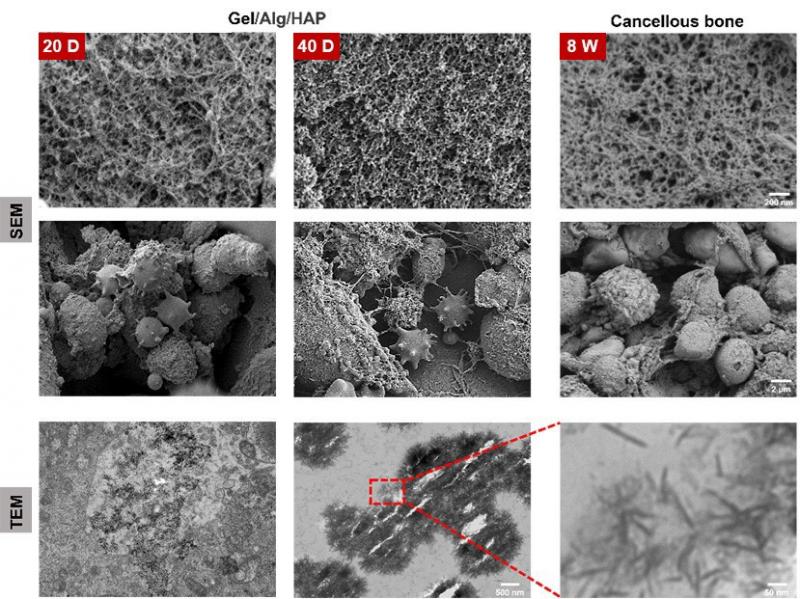

如今,这个项目的阶段性成果诞生了。科研团队采用数字光处理生物打印技术,打印出骨头的3D结构,实现了骨组织复杂结构的精确复制。生物墨水是生物3D打印的重要原材料,他们研制了一种新型生物墨水,由甲基丙烯酰化明胶、甲基丙烯酰化海藻酸钠、羟基磷灰石组成。这种生物墨水不仅能模仿天然骨基质的复杂性,还具有自我矿化和细胞分化能力。“骨头里有很多矿物质,是一种硬组织。”苏佳灿解释,“我们制备骨类器官的原料是软组织细胞,但经过体外培育,这些细胞不但会分化,还能自我矿化,成为类似骨头的硬组织”。

骨类器官有什么临床价值?据介绍,目前临床采用的6—8厘米以上大型骨缺损修复方法存在明显缺陷,需要更有效的方法来增强骨再生,并加速愈合。椎体压缩骨折等严重骨折也需要更有效的临床方案,以减轻病人的痛苦,避免骨水泥硬化带来的后遗症。

已在实验室诞生的骨类器官是1.0版。为了将这项科研成果推向临床,苏佳灿团队计划研发骨类器官2.0版和3.0版,目标是不仅与人体骨骼“神似”(内涵是骨),而且“形似”(外形像骨),还要“胜似”——未来取下病人的一小块皮肤,提取出里面的干细胞,有望3天内将它们培育成骨类器官,再植入病人体内。这种替代传统手术治疗的方法如果用于临床,将为骨科临床治疗带来一场革命。

中国科学院院士、上海大学校长刘昌胜表示,近年来,上海大学紧紧围绕“四个面向”,服务国家战略和区域重大需求,布局实施“五五战略”,尤其是面向人民生命健康,聚焦生物医药领域,围绕老龄化疾病治疗和康复,聚焦天然药物创制、生物医用材料与器械研发,打造智能诊断、精准治疗、智慧康复特色高峰,助力上海生物医药先导产业发展。此次骨类器官的制备成功,是科研团队追卓越、创一流的成果展示,也是上海大学持续实施有组织的科研重要产出,有望为众多患者带来福音。

文/俞陶然

编辑/倪家宁