中国社科院考古研究所研究员、考古学家王炳华的最新著作《瀚海行脚:发现新疆古文化》近日由生活·读书·新知三联书店出版。王炳华致力于新疆考古研究60余年,书中以详实的考古记录和生动的文字描述了新疆土地上的历史文明,并展示了一段段引人入胜的考古故事:古遗址的神秘面纱、考古学者的艰难探索、每一次新发现的惊喜与激动……6月7日举行的直播活动中,北京大学历史学系教授荣新江、朱玉麒,人民大学历史学院教授孟宪实与王炳华座谈,向读者介绍了新疆考古60年的发现与思考。

新疆考古事业从无到有,由沉寂到为世界所关注

新疆土地辽阔,是中国西部、地及中亚的一颗璀璨的明珠。多姿多彩的文明、特色独具的文化,富含历史的营养。19世纪中叶起,不少西方学者闯入这块辽阔内陆,在茫茫沙海中翻找遗珍,一箱又一箱地运往伦敦、柏林、东京,令人扼腕叹息。直到20世纪50年代末,中国考古学者终于得以步入这片神秘的土地,历经一次次艰难的沙漠征程,他们有了一个个令人振奋的发现:神秘的楼兰古城,塔克拉玛干沙漠深处的精绝故址——尼雅,沙漠腹地的喀拉墩、丹丹乌里克……西方学者曾经步入的禁区,他们都走到了;他们没见过的遗址、文物,他们得到了新的、更大的收获。正是这些西域考古人孜孜不倦的付出与迎难而上的精神,让新中国的新疆考古事业从无到有,由沉寂到为世界所关注。

40年深入新疆考古

王炳华正是这些考古工作者中的杰出代表。在《瀚海行脚》中,王炳华对众多新疆古文化遗址的详细记述令人眼花缭乱:楼兰女尸的褐色毡帽饰以耀眼的红线与斑斓的翎羽,令人感怀古楼兰人对美的追求与向往;精绝王陵出土的“五星出东方利中国”锦护膊,则体现了精绝王室对西汉礼仪制度的认同;因别人一句不经意的发言而当即前往阿勒泰深处并发现史前人类留下的生殖崇拜岩刻画,展现了古代先民的精神世界与艺术智慧……每一个故事都来自于王先生40年奔波于考古现场的亲身体验,每一处发现都拓展了我们探索欧亚古文明交往的视野。其中,探访楼兰古城、走近阿勒泰、高冷地区的考古发掘以及小河墓地的惊世发现,构成了书中最为引人注目的部分。

2001年,王炳华与考古团队深入塔克拉玛干沙漠,进行了楼兰古城遗址的考古发掘。这一考古活动成为《瀚海行脚》的重要章节之一。在这片茫茫沙海中,考古队员们克服了无数的困难,最终揭开了这一昔日繁华的古王国的部分面纱。楼兰古城的建筑遗迹、精美的木雕以及丰富的碑刻文献等都被一一揭示,为学术界提供了宝贵的历史资料。王炳华感叹道:“楼兰不仅是一个历史地标,更是东西方文化交流的见证,挖掘它的历史犹如探索一段被尘封的文明。”

在北疆的高寒地区阿勒泰,埋藏着丰富的先民遗物,尤其是新石器时代的石器和岩画。王炳华在书中详细记录了他们在冰天雪地中进行发掘工作的过程,这不仅是对考古学者毅力的考验,更是对历史真相的进一步追寻。

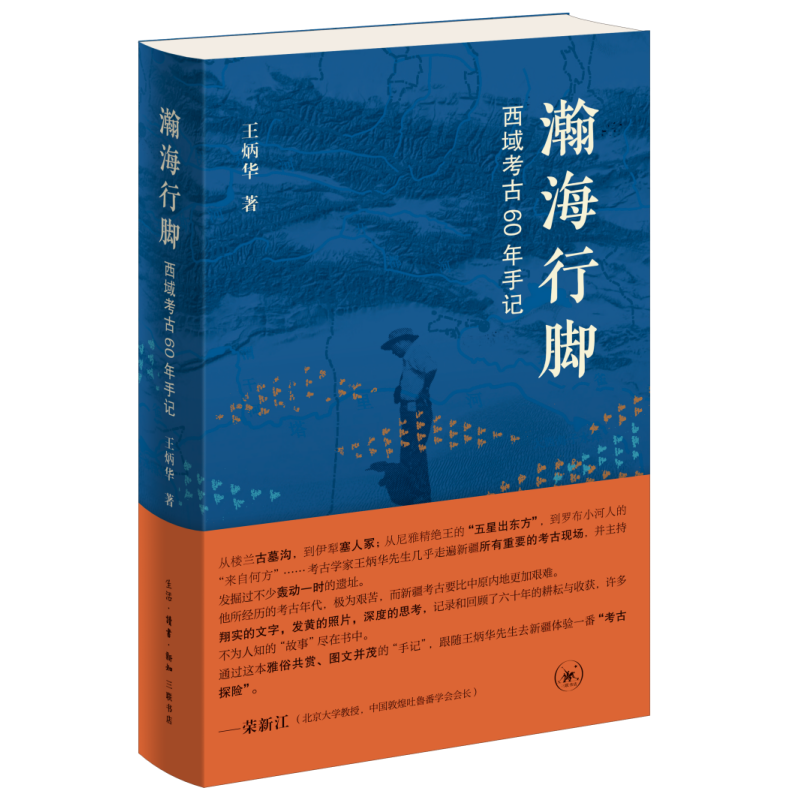

图源/三联书店三联书情

最引人入胜的部分之一便是关于小河墓地的介绍。这个坐落在沙漠深处的遗址,以其独特的木棺葬俗和保存完好的干尸闻名于世。然而自20世纪30年代瑞典人贝格曼之后再无人能够踏足这个荒漠中的墓址。在20世纪的最后几天,王炳华和他的团队深入罗布淖尔荒漠艰苦徒步跋涉96小时,终于找到66年再无人踏足的小河墓地。王炳华描述了第一次看到这些“时间长河中的沉睡者”时的震撼,其通过这些木棺和遗骸,考古学家们重新勾勒出了一幅千年前先民们的生活图景。这些考古材料为研究古代新疆居民的生活习俗及其与周边文化的关系提供了丰富的线索。

“搞考古,还是要两只脚踩在沙漠,一点点分析、搜集”

王炳华自1960年北京大学历史系考古专业毕业即投身新疆考古事业,从此献身于新疆大地的每一次考古发掘。早在20世纪60年代初,王炳华等即对伊犁河流域进行了发掘,他提出了乌孙考古文化的概念。“文革”结束后,他主持发掘了阿拉沟的多处墓葬,并撰文详述了其为塞人考古文化的观点,极大促进了对新疆地区发现的春秋战国时代文化遗存的讨论。1987年,王炳华在呼图壁县发现的康家石门子岩画所揭示的古人生殖崇拜思想,在海内外学术界引起了广泛关注,他对新疆地区生殖崇拜和古人精神世界的研究也成为了他学术研究的重要领域。后来引起人们普遍关注的哈密五堡古尸、楼兰古墓沟出土的“楼兰美女”及“太阳墓”墓葬遗存所呈现出的孔雀河青铜时代考古文化,经由王炳华的分析论述,让异质文明碰撞后产生的混融与合一得到了充分的论证与总结。

20世纪八九十年代,王炳华还曾组织、带领中日、中法联合考古队对塔克拉玛干沙漠深处的尼雅遗址和克里雅河流域进行了发掘与考察。精绝王陵的发掘被评为当年(1995)考古十大发现,“五星出东方利中国”锦更是成为家喻户晓的国宝。2000年,王炳华与考古队在骑骆驼深入沙漠第五天成功发现了小河墓地,再一次将沉睡的丝绸之路古代遗存重新展现在世人面前。同一年,王炳华从田野考古一线退休,但仍继续对西域文史领域的思考,追索新疆作为欧亚大陆古代东西方文化桥梁的非凡意义。

2005年,曾经跟随王炳华考察楼兰古城的朱玉麒回忆,“考察旅程中最后几公里的路程,我们用了最好的巡洋舰、牛头进口的越野车,走了三个多小时才通过几公里。但你看王先生在《瀚海行脚》中讲,1979年前后,古墓沟11公里的路程,他们的车开来开去,转了189个弯,这个简直就是一个吉尼斯之最。四十年以后回顾这段沧桑历程,王先生写得好像是考古发现的愉悦,并没有那些艰苦,艰苦好像成了闲庭信步。”

时代发展了,越来越多的新科技、新设备被引入考古工作。但对此,王炳华的态度却很谨慎,“现在条件太好了,每人都有一辆越野车,但有时候考古开越野车很碍事,你必须两脚踩在沙上看东西。这种生产工具的改进是好事,但实际上有时候也造成了一些不应该有的弊端。到那个地方去,无人机一放,看一看,大概率情况一掌握,了然于胸,就满足了。实际上细观察不是那个情况,所以搞考古,还是要两只脚踩在沙漠,戈壁滩上一点点分析、一点点搜集,这点很要紧。”王炳华回忆,自己当初也是用过沙漠“交通工具”的,“我们骑骆驼进沙漠,后来我放弃了,为什么?骆驼不听我指挥,随时停下来,等你让它跪下来,看完以后再上,赶驼的人很烦。而实际上你自己真正每步踩观察的东西,不是你骑在骆驼上能得到的。”

“我们应该提出更多的新问题”

王炳华进一步指出,西域古代研究里,要非常重视考古资料的分析、观察、使用。“搞考古的人如果只局限于把这点东西捡起来,那是很可悲的。随便举个例子,我第一次进入精绝王廷,突然发现有不到十枚典型的汉室的青铜箭头,我当时心情非常奇怪,但几十年没有理解,后来发现是精绝王室遭遇政变,在那里抵抗的产物。他们使用的那些兵器,是非常典型的汉室的箭镞,但没有抵抗住政变力量,就是他们收容的后贵霜的流亡贵族。这个概念是我自己新提出的概念。为此,我把自己发掘出的精绝王廷的资料又梳理了一遍,通过推理得出结论,精绝王死的时候明显是被杀的,他的儿子是裹在毛毯里死亡,两个人的死亡都不正常。这么明显的现象过去我们怎么就没有注意呢?就揭示了一个很重要的新问题。在文献积累有限的情况下,要真正把西域文明史搞清楚,考古环节太重要了。但不是每个考古工作者都非常清晰地意识到这点,能非常精细地观察,把应该搜罗的许多细节都搜罗起来,没有做到。

我在尼雅遗址待了六年六个月,这是指在一线工作。斯坦因去了四次,总共呆了43天。你一定要把斯坦因43天得到的结论跟我们比较是不公平的,我们应该提出更多的新问题。但是目前新疆考古工作者做得不够,挺可惜。我希望最后通过最后精绝资料的整理,能够把这些问题引起人们注意,我们应该怎么观察,应该怎么搜罗资料,形成一个新的概念。只要言之成理,持之有故,有充分的证据,完全可以提。”

文/北京青年报记者 祖薇薇

编辑/弓立芳