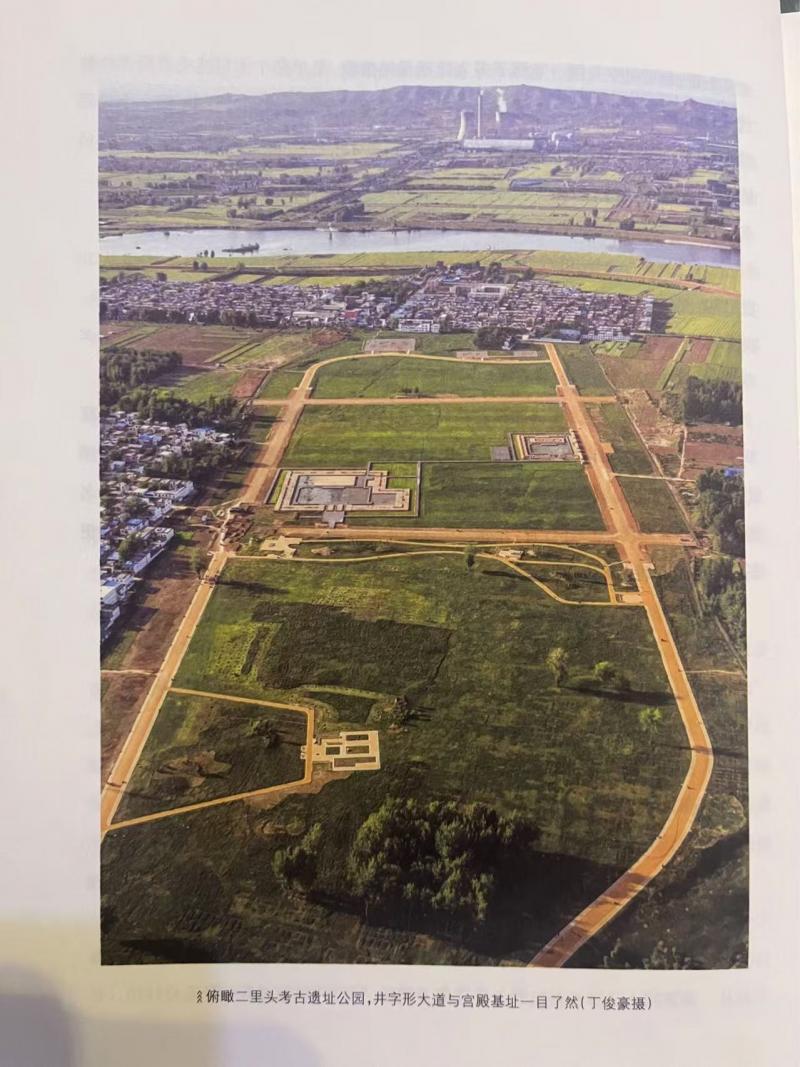

俯瞰二里头考古遗址公园,井字形大道与宫殿基址一目了然

【二里头考古遗址公园】

人的认识没有穷尽

考古遗址公园一定要能再发掘

前一天的重头戏是殷墟博物馆,最后一天,我们终于来到了二里头国家考古遗址公园,这是大家期盼已久的。

二里头遗址位于洛阳盆地东部,古伊洛河交汇处下游,现存面积超过300万平方米,多条纵横交错的道路把遗址分割成“多网格式布局”。宫殿区在“多网格”中心,以1号、2号宫殿为核心,形成东西两路宫殿建筑群。北部为祭祀区,发现有高等级的坛类、墠类祭祀遗存。南部为中国最早的官营手工业作坊区,发现有铸铜作坊和绿松石器作坊。

我们看到的考古遗址公园一片空旷,远远望见身穿蓝色T恤的许宏老师边招手边大步走来。大家开心地围了上去。

许宏说,自己已经退休,作为一名资深考古人,学术生涯的大部分时间都是与城池这种“不动产”的发掘与研究有关,现在深居简出地写书。这次是为了新书发布特意回来的,能带“青睐”团参观考古公园,非常高兴。

紧紧跟随许宏的脚步

许宏带大家先到1号宫殿所在地,这个3000多年前的工程、中国最早的宫城,与明清紫禁城一脉相承。边走边讲,信息量满满,大家伸长耳朵,紧跟步伐,唯恐跟不上节奏。许宏说,在二里头发现了中国最早的带有中轴线布局的宫室建筑群,它的意义在于在此之前几乎没有中轴线,比如仰韶时期的“原始殿堂”只是一所大房子,龙山时代只是一座小城堡略具中轴线的意味。“考古学是研究物的,但与其如此说,不如说考古学是研究物的背景和关系的。”

而这,正是考古队的绝活儿。

中国古代宫室建筑的几大要素——土木建筑、封闭式结构、坐北朝南、中轴对称——1号宫殿都具备。1号宫殿的主殿是一所大型宫室建筑,在这之前东亚大陆从未有过如此远远超出居住需求的建筑。从遗留的柱洞看,房子为穿堂式门道,是中国最早宫室建筑的一门三道。

因为中国古代都是土木建筑,台子无法堆高,不能高就只能大而深,我们实地感受到了许宏在书中的形容:庭院深深深几许。意思就是说古人建大院子,使人一进门来就有一种渺小感,宫殿的威严感也由此顿出。

离开1号宫殿,沿路走来看到路边是成片即将成熟的谷子。许宏说,以前中国的考古遗址公园学习西方种草皮,但养不好,长得像癞痢头似的,现在种谷子,长得好,成本也低。小麦4000多年前从西亚引进,是二里头的主食之一。在许宏的描述中,春天绿油油的小麦,再搭配种点儿油菜花,虽然比不了良渚,但在北方还是很不错的。

展现在大家眼前的考古遗址公园平整阔大,鲜见游人,如果没有专业人员讲解,几乎看不出什么。但二里头考古人接受不了给宫殿建筑搭顶。许宏说,如果那样,“说句不好听的,更像融进了当代人想象的影视城”。

许宏认为考古遗址公园一定要能够再发掘,因为人的认识没有穷尽,不可能哪代人说的就是定论。比如在考古现场我们能知道有几根柱子,而对于屋顶就只能凭想象。最初专家说二里头属商,因为《周礼·考工记》里说:“殷人四阿重屋。”四阿重屋就是四坡顶的屋顶,重屋者,即重檐屋顶,这是中国古代建筑中最高等级的屋顶形式,所以考古学家把二里头1号宫殿想像成两重屋檐。后来又说二里头属夏,复原图便改成单重屋檐。许宏说:“我觉得二里头1号宫殿的屋檐考古学家一直有着不同的说法。”

许宏(右)为大家讲解发掘故事

【实地探访】

考古发现印证了考古学家的想象力

“文学是有一分材料说十分话,历史是有一分材料说五分话,考古是有一分材料说一分话,但考古还必须有想象力,否则就是无为之学。”许宏记得考古界前辈苏秉琦的一句话:考古这个活儿,就是你想到什么就能挖到什么。

在考古圈,二里头是考古圣地,许宏作为第三代领导接手时,二里头已经发掘了40年。2002年,许宏担任二里头考古队队长的第三年,遗址发掘出了70厘米长的绿松石龙形器,后来被命名为“中国龙”。绿松石龙虽然引人瞩目,却远非最令许宏兴奋的发现。

最令他兴奋的,是“发现中国最早的城市主干道网、最早的中轴线布局的宫殿建筑群以及宫城城墙”。“青睐”团员就跟着这位发现者,去看那道神秘的宫城城墙和一连串的宫殿。

那是一道毫不起眼的夯土墙,许宏大步走上前,伸手轻抚,他要好好给大家讲一讲,这道伟大的墙是如何被发现的。

原来,这道墙的发现印证了考古学家的想象力。

在许宏到来之前的1976年冬季,考古队的老先生们在2号宫殿东墙外发现了一条200米长的南北向大道。由于已到冬季麦田浇水的时候,考古队只好暂停勘探,打算来年再探。老先生们也没将此当成太重要的发现,报告里都没提,只做了简单的记录,此事就放下了。

直到许宏接手队长工作,他在白天的工作结束后,就在房间中借着昏黄的灯光,看老先生们留下的发黄的底册。因为他始终相信,考古发掘可以分成两种类型,一是对古代文化遗产的直接发掘;二是从发表或没发表的文字、图像中寻找蛛丝马迹。

渐渐地,许宏在底册中发现了令人按捺不住的惊喜。他意识到二里头既然是个大都邑,就应该有规划,因为规划性是中国古代城邑的重要特征。许宏有一个观点:大都无城,指的是中国早期大部分都城没有外围城垣,即没有将整座城圈起来的高大防御性设施。然而,从逻辑上讲,宫室禁地不能让老百姓轻易进入,所以外围可以没有郭城,但宫殿区不该是开放的。许宏推断,二里头遗址应该有宫城。

这是一个大胆假设,之后需要小心求证。

许宏首先要验证2号宫殿的东墙有没有向北伸,如果向北伸,假设就成立。从回填的探方(考古发掘区)扩大发掘面积,一下跟进了十几米。许宏兴奋地带领探工继续向北追,一个绝对垂直的城角出来了,沿着2号宫殿三米宽的门道再往南探,最后探出300多米的宫城东墙,中国最早的宫城就此出土。

许宏感叹,我们是幸运儿,老先生们当时如果多挖两米,中国最早紫禁城的发现就轮不到我们。

当许宏把捷报告诉老先生们的时候,他们都很惊异,说我们用洛阳铲把二里头遗址都打成马蜂窝了,怎么就没有找到?

中国第一个大十字路口的发现,在走到实地后听许宏讲来,更具震撼效果。

许宏站在十字路口中间,四条笔直的黄土路以他为中点向四方伸展。只听他说,这个发现的故事我讲过好多遍了,也来做过节目,但我还是爱讲。“新世纪之初,有一位村民向我抱怨,自家地里的小麦总是长得不好。我听后心头暗喜,根据田野考古常识,我推测地下可能有质地细密的夯土建筑,从而导致地下水渗水不畅。”经过钻探,发现阻碍地下水下渗的不是夯土,而是坚实的路土。许宏判断,如果是方形,就是个院子或广场,如果是条状,就是路。考古队顺藤摸瓜,探出了南北东西两条大路的汇合点,这就是中国历史上的第一个大十字路口。

9月的正午阳光,热力未减,“青睐”一行人站在十字路口中央,仿佛感受到了亘古吹拂的旷野之风……

书作者张飞(右)、责编陈静(中)和汪朗在一起

【新书发布】

拼接起一部二里头考古的立体全景图

许宏几十年来致力于二里头遗址的考古发掘工作,对家人不可避免地有所忽视,女儿就曾抱怨,爸爸在春天和秋天最好的季节都不陪我逛公园。但女儿放假时来考古队过假期,吃着劣质雪糕满街跑,一个假期下来身体结实得又让许宏欣慰。作为考古人的后代,他的女儿对二里头文物不感兴趣,本科读社会学和亚洲研究,拿了两个学位,现在这个中国女孩在美国读博士。

女儿是许宏的骄傲,关门弟子张飞也是。在许宏的眼中,出身于农家的这个弟子人聪明,肯吃苦,能有现在的成就全靠个人奋斗。

有人曾问许宏:你最铁的粉丝追你到什么程度?许宏说,2016年,有一位年轻小伙儿从济南坐夜车到北京,参加我的《大都无城》华文好书获奖典礼,还在现场追着与我合影,后来成为我的博士生,就是张飞。当时本科学政治学的张飞正读研究生,学的是偏技术的植物考古,后来跟着许宏,等于从研究植物考古跨越到社会考古,现在也是二里头考古队的队员了。

看来,许宏后继有人,二里头的未来,有了年轻一辈。

张飞的新著《我在二里头考古——非著名考古人访谈录》,是一部充满温度的考古访谈录,15位被访谈者是二里头遗址的发掘者、研究者、宣传者、守护者。通过这些平凡考古者的亲历视角,读者可以了解二里头遗址背后那些默默奉献的无名英雄们的心路历程,从而更容易地走进那片古老的考古世界。

张飞的在场式写作使得《我在二里头考古》既接地气,又有人气,他的写作是沉浸式的,极富亲和力和感染力,他始终认为,书的主角是书中被访谈的老师们。

请他介绍写作缘起,张飞说,2019年,也差不多是夏末初秋这个时候,我第一次来到二里头考古队,当时在二里头考古队整理库房。我听到许宏和赵海涛两位老师聊天,谈到二里头考古发掘这么多年,器物留下了很多,但关于人的故事很少,而人的故事是二里头生命史不可或缺的组成部分,有很多精彩的值得记录的事迹,但没有人去整理。

当时许老师还提到了当年刚刚出版的《殷墟发掘员工传》,那是石璋如先生在当年殷墟发掘时,于工作间隙做的记录。先生记录了参与发掘的技师、民工的事迹,那是中国第一代考古人难得留下的故事。

《殷墟发掘员工传》之后,尚无专门针对考古一线群体学术史的书,这一下子触动了张飞,他立刻表示如果未来能到二里头实习,很想去完成这件事。

一时脑热的应承,待到2020年张飞再来二里头遗址实习时,却不敢去做了,因为这无疑是一件既繁琐又耽误时间的事。一天晚上,郭振亚先生来考古队,郭振亚是当地村民,1973年后任村党支部委员,是二里头遗址第一件铜爵的发现者。大家在一起吃饭时,郭振亚谈到了很多工作队的往事,一下子又打动了张飞。或许是激昂的少年情怀,促使他又一次举起酒杯,慨然说道:“这个事情我一定会去做。”

这次真的做了,从2020年开始,采访,写作,直到2023年书稿完成,2024年成书。在这个过程中,从最初只采访技师,到后来接受许宏建议将二里头发掘、研究、保护和宣传离不开的一线文保人员、博物馆志愿者、民工以及来来往往的实习生们全部纳入,张飞拼接起了一部二里头考古的立体全景图。

【汪朗有感】

“这是真正知识改变命运的典型事例”

“青睐”河南寻访特邀的另一位嘉宾、著名作家汪曾祺之子汪朗在新书的发布式上发言,他从一位退休媒体人、散文作家的角度对《我在二里头考古》谈出了几点感触。

“看了这本书,想起一句老话,就是劳动者伟大。”汪朗表示,这本书访谈的对象大都是在一线考古工作的,确实是一批非著名的考古人,他们通过几十年努力,把二里头遗址完整地呈现给世人,没有他们的辛勤劳动,可能二里头取得的成就要大打折扣。

汪朗强调,几千年前,二里头都邑的建设也是劳动者的辛勤付出,尽管可能是奴隶,是被迫的,但他们用自己的双手创造了中国的一个古老文明,所以觉得“劳动者伟大”不是一句空话。

令汪朗感到惊喜的是,书中采访的很多位技师,都是附近的村民。他们在二里头考古队的工作中得到不断的熏陶和培训,成为了这个领域的领军人物,可以说他们是真正的大国工匠。他说:“咱们工作站在考古的同时,把先进的知识灌输到周边的群体,潜力默化地影响了普通村民。我觉得这形成了一个浓厚的文化氛围,也培养了很多人才,这是真正知识改变命运的典型事例。”

汪朗还有感而发:“从这些人的访谈中,我觉得二里头工作的几代领导和这些考古工作者确实是一支非常值得羡慕的团队。在他们的回忆中,人际关系好,上下级能打成一片,没有一个农民工说受到了歧视,受到了打击。很多细节都能看出团队的凝聚力。”汪朗特别提到一点,咱们好多技师和工作人员都说这儿的待遇比其他地方差了好多,但是他们不走,为什么不走?因为这个团队有凝聚力和感召力。“没有这一点,我觉得二里头很难取得今天的成就,这是一个团队的精神。这一点值得总结,也是让我非常钦佩的。”

让汪朗心动之处还有“这部访谈录实际上没有花里胡哨的辞藻”,因为“每一个被访人在这里跟你拉家常,说的都是心里话,而且没有添加更多修饰”。

“好的文字背后一定要有好的情怀。”汪朗和“青睐”团员们一致认为,作者张飞愿意花费大量的时间和精力,给二里头这些普通人立传,这朴实的写作精神在当下也是非常值得提倡和推广的。

文/北京青年报记者 王勉

编辑/王静